予実管理の目的を理解して経営を効率化!成功事例から学ぶ中小企業の戦略

昨今のビジネス環境において、経営の「見える化」は避けて通れない課題となっています。とくに中小企業では、限られた経営資源を最大限に活用するため、売上や利益、コストといった数値の適切な管理が重要です。

そこで注目されているのが「予実管理」です。本記事では、中小企業における予実管理の基本から実践的なポイントまで、分かりやすく解説していきます。

中小企業に求められる予実管理とは?

中小企業の経営において、予実管理は重要な経営管理手法のひとつです。

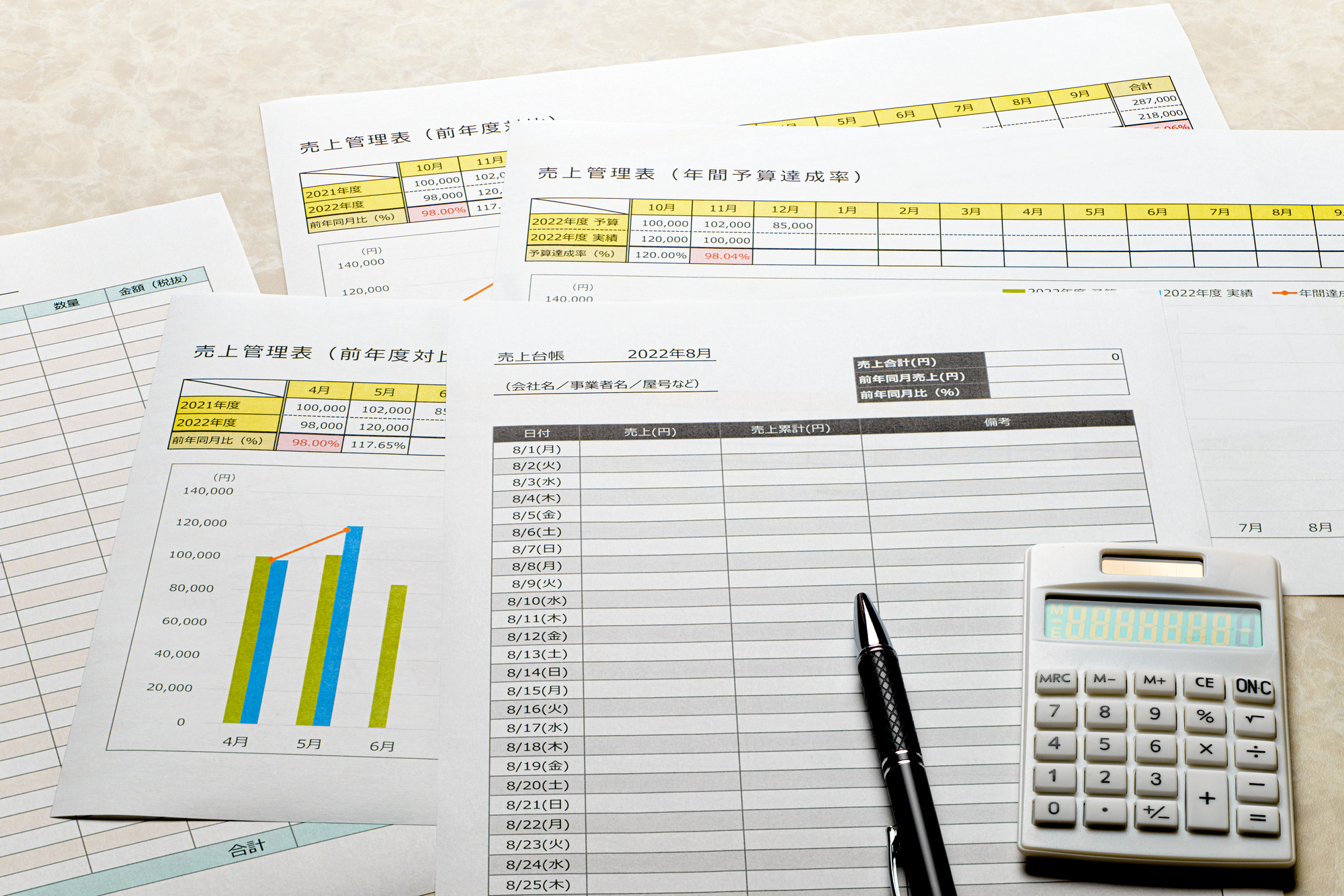

予実管理とは、予算(計画)と実績を比較・分析し、その差異から課題を見出して改善につなげていく一連のプロセスを指します。

とくに中小企業では、限られた経営資源を効率的に活用し、安定した経営を実現するために、この予実管理の重要性が増しています。

ここでは、予実管理の基本と、予算管理や進捗管理との違いを見ていきましょう。

予算と実績を管理する「予実管理」の基本

予実管理の基本は、計画(予算)と実績を定期的に比較し、その差異を分析することです。

この過程では、単に数値の違いを確認するだけでなく、なぜその差異が生じたのかを深く掘り下げて分析することが重要です。

たとえば、売上が予算を下回った場合、市場環境の変化によるものなのか、営業活動の不足によるものなのかを明確にする必要があります。

また、予実管理を効果的に行うためには、適切な予算設定が不可欠です。中小企業の場合、過去の実績や市場動向、自社の経営資源などを総合的に考慮しながら、現実的かつ挑戦的な予算を設定することが求められます。

予算が高すぎると達成が困難になり、低すぎると成長の機会を逃しかねません。

予実管理のサイクルは、通常、月次や四半期ごとに実施されます。

このサイクルを通じて、問題点の早期発見と迅速な対応が可能となり、経営の安定性向上につながるのです。

また、定期的な予実管理は、経営者や従業員の目標達成意識を高め、組織全体の業績向上にも寄与します。

予算管理や進捗管理との違い

予実管理は、予算管理や進捗管理と密接に関連していますが、それぞれ異なる特徴と役割を持っています。

予算管理は主に計画段階に焦点を当て、経営資源の効率的な配分を目指します。一方、進捗管理は個別のプロジェクトや業務の進行状況を把握することが主な目的です。

予実管理はこれらを包含しつつ、より包括的な視点で経営全体を見渡します。

たとえば、予算管理で設定した目標に対して、実際の業績がどの程度達成されているかを確認し、必要に応じて予算自体の見直しも行います。

また、進捗管理で把握した個別の状況を、全社的な経営目標の達成にどう結びつけるかという視点も持ち合わせているのです。

中小企業にとって、これらの管理手法を効果的に組み合わせることが重要です。

限られた経営資源の中で、予算管理、進捗管理、予実管理それぞれの特徴を活かしながら、バランスの取れた経営管理の実現が求められます。

とくに、デジタルツールを活用すると、これらの管理業務を効率的に実施し、経営の質を高められます。

予実管理のメリット

予実管理は、企業経営において重要な管理手法のひとつです。

予算と実績を比較・分析することで、経営の現状を正確に把握し、目標達成に向けた効果的なアクションを取れます。

ここでは、予実管理を導入・実践することで得られる主なメリットについて詳しく解説します。

目標達成に向けた進捗の可視化

予実管理の最も大きなメリットは、経営目標に対する進捗状況を数値で可視化できることです。

予算と実績を定期的に比較すると、目標達成に向けて順調に進んでいるのか、それとも遅れが生じているのかを客観的に判断できます。

たとえば、月次の売上予算に対して実績が80%に留まっている場合、追加の営業活動や販促施策が必要だと判断できます。

このように、予実の差異を定量的に把握することで、必要な対策を適切なタイミングで実施可能です。

また、進捗状況を数値化すると、社内での情報共有や意思決定がスムーズになり、組織全体で目標達成に向けた取り組みを推進しやすくなります。

経営の安定化とリスク軽減

予実管理を行うことで、経営上のリスクを早期に発見し、対処できます。これは中小企業にとってとくに重要なメリットです。

予算と実績の差異分析を通じて、売上の急激な減少や予想外の費用増加などの異常値を素早くキャッチできます。

たとえば、特定の商品の売上が予算を大きく下回っている場合、市場ニーズの変化や競合の動向など、その原因を調査し、早めの対策を打つことが可能です。

また、資金繰りの面でも予実管理は大きな効果を発揮します。

収入と支出の予実を把握すると、将来的な資金不足を予測し、必要な資金調達を計画的に行えます。これにより、突発的な資金ショートを防ぎ、安定した経営を維持できるのです。

さらに、予実管理で経営の透明性が高まると、取引先や金融機関からの信頼獲得にもつながります。経営状況を数値で示せることは、融資や取引条件の交渉においても有利に働くでしょう。

このように、予実管理は単なる数値の管理ツールではなく、企業の持続的な成長と安定経営を支える重要な経営基盤となります。

定期的な予実管理を通じて、経営課題の早期発見と迅速な対応が可能となり、企業価値の向上につながっていくのです。

予実管理で中小企業が陥りがちな失敗例

中小企業における予実管理は、経営の健全性を保つために欠かせない取り組みです。

しかし、その運用において多くの企業が様々な失敗を経験しています。

ここでは、中小企業が陥りやすい予実管理の失敗例とその対策について解説します。

細部にこだわりすぎて全体を見失う

予実管理を始めると、細かな数値の差異に注目するあまり、本来の目的を見失ってしまうケースが少なくありません。

たとえば、わずかな予算と実績の差異を追及することに時間を費やし、その原因分析に固執するあまり、より重要な経営判断や改善活動が後回しになることがあります。

このような状況に陥る背景には、予実管理の本質的な目的への理解不足があります。

予実管理の目的は、単なる数値の比較ではなく、経営改善のためのアクションにつなげることです。細部へのこだわりは時として必要ですが、それが全体最適を妨げるものであってはなりません。

対策としては、重要度に応じた管理レベルの設定が有効です。

たとえば、売上や利益といった重要指標については詳細な分析を行い、その他の項目については一定の許容範囲を設けて管理するなど、メリハリのある運用を心がけましょう。

目標が現実的でない

多くの中小企業が陥る失敗のひとつに、非現実的な目標設定があります。

現実離れした目標設定は、組織全体のモチベーション低下を招く恐れがあります。

達成不可能と感じられる目標に直面すると、社員は諦めの気持ちを抱きやすくなるためです。結果として生産性の低下を招くことになります。

この問題を解決するためには、過去の実績データを丁寧に分析し、市場環境や自社の能力を冷静に評価した上での目標設定が重要です。

また、目標設定のプロセスに現場の声を取り入れることで、より実現可能性の高い予算を策定できます。

正確な情報収集・分析が不足している

予実管理における重要な要素のひとつが、正確なデータの収集と分析です。

しかし、多くの中小企業では、データの収集体制が整っていなかったり、分析スキルが不足していたりと、適切な予実管理ができていない状況が見られます。

たとえば、売上データは把握できているものの、その内訳や利益率の分析が不十分なケースや、コストの発生原因が正確に追跡できていないケースなどが典型的です。

このような状況では、問題の本質的な原因特定が困難となり、効果的な改善策を打ち出せません。

この課題に対しては、まず基本的なデータ収集の仕組みを整備することから始めましょう。会計システムの導入やExcelを活用した管理ツールの整備など、自社の規模や状況に応じた適切な方法を選択することが重要です。

また、定期的な研修や勉強会を通じて、社内の分析スキル向上を図ることも効果的です。

予実管理を導入した中小企業の成功事例

予実管理は企業経営において重要な管理手法ですが、とくに中小企業では導入に課題を感じる企業も少なくありません。

しかし、適切に導入・運用することで、経営の効率化や業績向上につながった事例が数多く存在します。ここでは、予実管理を導入した成功事例を紹介しながら、成功のポイントを解説していきます。

情報の見える化から予実管理へ

有限会社本川牧場では、クラウド型の予実管理システムを導入し、3万頭以上の牛に関する情報をデジタル化しました。

このシステムにより、乳牛、肉牛、子牛などの成長記録や健康状態、出荷情報をリアルタイムで管理する仕組みを構築しました。

主な成果として、以下が挙げられます、

- 経営の可視化:過去の実績データを活用して、数カ月先を見通す「先読み経営」への転換に成功。

- 生産効率の向上:出荷量が1日2トン増加し、日次で16万円、月次で480万円の売上増(生乳1kg当たり80円計算)。

- 計画性の向上:飼料の生産量を適切に調整し、現場作業の効率化やコスト削減を実現。

これにより、同牧場では業務の効率化だけでなく、経営計画の精度向上と持続的な利益増加を達成しました。

出典)総務省「中小企業のクラウド導入事例」

工程管理省力化を通じ経営者の負担減へ

有限会社本川牧場では、クラウド型システムを活用し、工程管理の省力化を図りました。

以前は、紙ベースの管理に頼り切っており、経営者が工程全体を見渡すのが困難な状況でした。

このシステムの導入により、以下の成果が得られています。

- 時間の効率化:手作業での管理を廃止し、工程スケジュールや原価管理の可視化を実現。

- 精度の向上:リアルタイムのデータに基づき、納期調整や見積もりの精度を向上。

- 負担の軽減:経営者が現場作業に追われることなく、戦略的な意思決定に集中できる体制を確立。

結果として、現場作業の効率が大幅に向上し、経営者の負担を軽減するだけでなく、新規事業や営業活動により多くの時間を割けるようになりました。

この取り組みは、持続的な経営の安定化と競争力向上に大きく寄与しています。

出典)独立行政法人 中小企業基盤整備機構「エクセルによる予実管理で生産性と見積もり精度を向上」

予実管理を成功させるためのポイント

予実管理は企業経営において重要な管理手法のひとつですが、効果的に実施するには適切なアプローチが必要です。

予算と実績を単に比較するだけでなく、その差異から課題を見出し、改善につなげていく一連のプロセスを確立することが成功の鍵となります。

予算目標の設定とKPIの明確化

予実管理を成功させる第一歩は、適切な予算目標の設定です。

目標は現実的かつ達成可能なものである必要がありますが、同時に組織の成長を促すチャレンジングな要素も含めるのも効果的です。

たとえば、前年比10%増という目標を掲げる場合、単純な数値目標だけでなく、その達成に向けた具体的な施策や必要なリソースも併せて検討します。

また、売上高や利益率といった財務指標だけでなく、顧客満足度や従業員の生産性など、非財務指標も含めたKPIを設定することで、より包括的な目標管理が可能です。

目標設定の際は、経営層だけでなく現場の意見も取り入れることが重要です。

現場の実態を反映した目標設定により、組織全体での目標達成への意識が高まり、より効果的な予実管理が実現できます。

定期的な実績比較と問題点の分析

予算と実績の比較は、月次や週次など定期的なサイクルで実施しましょう。比較頻度が低いと、問題の早期発見や迅速な対応が難しくなるためです。

実績を分析する際は、単純な数値の差異だけでなく、その背景にある要因まで深く掘り下げることが必要です。

たとえば、売上が予算を下回っている場合、市場環境の変化、競合の動向、自社の営業活動の状況など、様々な角度から原因を分析します。

また、好調な結果が出ている項目についても、その成功要因を分析し、他の部門や今後の施策に活かすことが重要です。

定期的な分析を通じて、組織の強みと弱みを明確にし、継続的な改善につなげていきます。

チーム内の連携強化

予実管理の成功には、組織全体での協力体制が不可欠です。経営層、管理部門、現場部門など、異なる立場のメンバーが効果的に連携できる仕組みづくりが重要です。

たとえば、月次の予実会議では、各部門の責任者が参加し、それぞれの視点から課題や改善案を共有します。

また、日常的なコミュニケーションツールを活用し、リアルタイムでの情報共有や意見交換を促進することで、より機動的な対応が可能になります。

部門間の壁を取り払い、共通の目標に向かって協力できる文化を醸成すると、予実管理の実効性が高まります。

適切なツールの導入

効果的な予実管理を実現するには、適切なツールの活用が欠かせません。

従来のエクセルベースの管理から、クラウド型の予実管理システムまで、企業の規模や業態に応じて最適なツールを選択することが重要です。

ツール選定の際は、データの正確性、リアルタイム性、使いやすさ、コストパフォーマンスなど、複数の観点から検討を行いましょう。

また、導入後の運用体制や教育計画も併せて整備すると、ツールの効果を最大限に引き出せます。

とくに中小企業では、初期投資を抑えながら効果的な予実管理を実現できるクラウドサービスの活用が有効です。

必要な機能を必要な分だけ利用できる柔軟性も、ツール選定の重要なポイントとなります。

まとめ

予算と実績を定期的に比較・分析し、その差異から課題を見出して改善につなげていくプロセスは、限られた経営資源を最大限に活用するための重要な取り組みです。

成功の鍵は、現実的な目標設定、定期的な実績比較、チーム内の連携強化、そして適切なツールの活用にあります。

単なる数値の管理ではなく、全社を巻き込んだ改善活動として展開することで、持続的な成長と経営の安定化を実現できます。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録