中小企業にも必須!コーポレートガバナンスの目的・事例・導入ポイント

中小企業の守りを強化し、持続的な成長を促すには「健全な経営体制の構築」が必要です。その中心に位置するのが、コーポレートガバナンス(企業統治)となります。

ガバナンスと聞くと、大企業だけが取り組むものと考えがちです。しかし中小企業にとっても「経営の透明性」「リスク管理」の観点から積極的に導入すべき重要な仕組みといえます。

本記事では、コーポレートガバナンスの基本から具体的な強化方法までをわかりやすく解説します。これからの時代に必要なガバナンスの役割を理解し、企業の未来を守るための第一歩を踏み出しましょう。

中小企業がコーポレートガバナンスを「守り」から「攻め」の武器に変えるための具体的なステップをまとめた資料をご用意しました。

無料ダウンロードはこちらです。

目次

まずはコーポレートガバナンスの基本を知ろう

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、企業の経営が適切に行われるようにするための仕組みやルールのことです。

具体的には、経営陣の行動を監視・監督し、株主やステークホルダー(利害関係者)の利益を守るための体制を整えることを指します。企業の健全な成長に必要な不正防止や経営の透明性向上に直結するものです。

中小企業がコーポレートガバナンスを導入する目的は、単に規律を守るためだけではありません。投資家、取引先、従業員からの信頼を獲得し、企業価値の向上や持続可能な成長を実現することです。

特に中小企業においては、透明性のある経営体制を整えることで、資金調達や人材獲得の面でも競争力を持つことが可能になります。

コーポレートガバナンスの意味とは?簡単に言うと?

コーポレートガバナンスとは、企業を健全に経営するための管理・監視体制のことです。簡単に言うと「会社が不正をしないように見守る仕組み」と言えます。

コーポレートガバナンスを構築することで、会社の不祥事を防ぎ、経営の透明性を高めます。大企業だけのものではなく、中小企業にとっても非常に重要です。

たとえ小規模な会社でも、経営者が好き勝手に利益を独占したり、従業員を不当に扱ったりすることがあれば、やがて信頼を失い、事業が立ち行かなくなります。

コーポレートガバナンスは、そうしたリスクを未然に防ぎ、会社に関わるすべての人(株主、従業員、顧客、取引先など)の利益を守るための土台となります。

コーポレートガバナンスの目的は?

コーポレートガバナンスの主な目的は、企業の価値を向上させ、持続的な成長を実現することです。具体的には、以下の3つのポイントが挙げられます。

- 不祥事の防止

経営者が独断で不適切な意思決定をしないように、内部監査や社外取締役などのチェック機能を設けることで、不正やコンプライアンス違反を防ぐ

⇒会社の信頼を維持 - 経営の透明性の確保

経営状況や財務情報を正確に開示することで、投資家や取引先からの信頼を得る

⇒資金調達がしやすくなることや、新たなビジネスチャンスが生まれることなどのメリット - 企業の成長促進

経営陣が短期的な利益追求に走ることなく、中長期的な視点で企業価値を高めるための戦略を立てるよう促す

⇒従業員のエンゲージメント向上や、イノベーションが生まれる風土づくりにもつながり、結果として企業の持続的な成長を実現

コーポレートガバナンスとコンプライアンスは何が違う?

コーポレートガバナンスとコンプライアンスはどちらも企業経営において重要な概念ですが、目的やアプローチが異なります。

ガバナンスは企業全体の管理体制や経営の監督を指し、組織が適切に運営されるようにする枠組みです。一方、企業におけるコンプライアンスは、法令や社会的なルールを遵守するための具体的な行動指針を指します。

以下の表に両者の違いをまとめました。

| 項目 | コーポレートガバナンス | コンプライアンス |

| 定義 | 企業全体の管理体制や経営の監督を行う仕組み | 法令や社内規則を遵守するための具体的な行動や方針 |

| 目的 | 経営の透明性向上、企業価値の最大化、ステークホルダーの利益保護 | 法令違反の防止、企業の信頼性維持、社会的責任の履行 |

| 対象範囲 | 取締役会や経営陣の監督、企業全体の経営戦略 | 社員の行動指針、業務プロセス、個々の法令遵守 |

| 主な活動内容 | 取締役会の設置、経営監視の仕組み、内部統制システムの構築 | ハラスメント防止、情報漏洩対策、業法遵守、社内研修の実施 |

| 重要性 | 長期的な企業の健全経営と持続可能な成長のために不可欠 | 社会的信用の維持と法的リスク回避のために不可欠 |

このように、コーポレートガバナンスが企業の大枠の経営管理を司るものです。対して、コンプライアンスは、その枠組みの中で行う日々の業務や行動を管理するものといえます。

つまり、ガバナンスは企業の「方向性」を示し、コンプライアンスはその方向に沿って「正しい行動」を取ることを保証するものです。両者を適切に機能させることで、企業は健全で持続可能な成長を実現できます。

内部統制との関係性も理解しよう

コーポレートガバナンスと内部統制は、どちらも企業を健全に保つための仕組みですが、その目的と対象に違いがあります。内部統制はコーポレートガバナンスの一部であり、両者は密接な関係にあります。

| 項目 | コーポレートガバナンス | 内部統制 |

| 目的 | 企業価値の向上と持続的成長 | ・業務の効率化・財務報告の信頼性・法令遵守・資産の保全 |

| 主な対象 | 経営者(取締役会など) | 従業員や組織内の業務プロセス |

| 監視・管理の主体 | 株主、社外取締役などの外部の目 | 経営者、内部監査部門などの社内の目 |

| 役割 | 企業経営の方向性を定め、監督する大きな枠組み | 枠組みの中で業務を適切に遂行するための具体的な仕組み |

| 関係性 | 内部統制を含む上位の概念 | コーポレートガバナンスを支える下位の概念 |

コーポレートガバナンス報告書とは?

コーポレートガバナンス報告書とは、東京証券取引所(JPX)が上場企業に提出を求めている、企業のコーポレートガバナンスの状況を投資家に明確に伝えるための書類です。

コーポレートガバナンス報告書は、主に以下の目的で活用されます。

- 情報開示と透明性の向上

企業がコーポレートガバナンス体制を詳細に開示することで、経営の透明性を高め、投資家や株主からの信頼を得る - 投資家の比較・評価を容易に

従来の決算短信などでは分散していた関連情報をコーポレートガバナンスとして一元的にまとめることで、投資家が各企業のガバナンス状況を簡単に比較・判断できる - 経営者の意識向上

コーポレートガバナンス報告書を作成し開示するプロセスを通じて、企業経営者がガバナンスの重要性を再認識し、より健全な経営を目指す

具体的には、取締役会の構成、社外取締役の独立性、役員の報酬体系、内部統制の状況など、多岐にわたる項目について詳細に記載されています。これにより、コーポレートガバナンスがどれだけ実効性のあるものか、客観的に把握することが可能になります。

コーポレートガバナンスはいま注目の指標!

近年、コーポレートガバナンスは企業経営における重要な指標として、ますます注目を集めています。

その背景にある重要な要因を表にまとめました。

| 要因 | 具体的な内容 |

| ESG投資の拡大 | 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG投資が拡大する。 |

| 株主・ステークホルダーからの監視強化 | 株主や取引先、顧客からの信頼を維持するため、情報開示の透明性が求められる。経営の透明性が企業の評価を大きく左右する。 |

| 不祥事リスクの増加とガバナンス強化 | 企業不祥事のリスクが高まる中、不正防止や早期発見のためのガバナンス強化が必要。不祥事は企業の信頼と存続に直結するリスク。 |

| 日本政府・金融庁の指針強化 | コーポレートガバナンス・コードの改定により、適切な管理体制の構築が企業に求められる。中小企業にもガバナンス強化の波が広がっている。 |

コーポレートガバナンスは、大企業だけの課題ではありません。中小企業にとっても、競争力を高めるための重要な戦略です。

特に近年「サステナブルな経営」が重視されるなか、コーポレートガバナンスの強化は投資家や取引先、社員からの信頼を得るための第一歩といえます。

中小企業におけるコーポレートガバナンスの必要性とは?

中小企業においても、コーポレートガバナンスが必要不可欠である理由を、以下の表にまとめました。

| 理由 | 具体的な内容 |

| 経営の透明性を確保し、不正やリスクを防止 | ガバナンスを整えることで、経営の透明性が高まり、内部不正や資金流出といったリスクを未然に防げるから。 |

| 株主やステークホルダーの権利を尊重し、利益を還元 | ステークホルダーの利益を適切に保護し、公正な経営を行うことで、企業への信頼と長期的な関係構築が可能になるから。 |

| 中長期的な企業価値を向上させる | 長期的な成長戦略を立てることで企業価値の向上を図れるから。 |

| 社会的責任(CSR)やサステナビリティを高める | 環境保護や地域貢献といった社会的責任を果たすことで、企業の社会的評価が向上するから。 |

中小企業は内部統制が弱い傾向があり、不正リスクが見逃されやすい環境にあります。たとえば、経営者に依存した意思決定が行われやすいのは事実です。

しかし、これでは「意思決定の透明性が欠如する」など、企業の持続可能性が損なわれる危険性があります。

また、近年では資金調達の際にコーポレートガバナンスの整備状況が信用力に影響を与えるケースが増加している状況です。投資家や金融機関からの信頼を得るためにもガバナンスは重要だといえます。

コーポレートガバナンスを整備することで、経営の透明性が向上し、内部不正や経営リスクを未然に防げます。これにより、企業の信頼性や競争力が強化され、中長期的な成長と持続可能性を実現することが可能です。

企業の信頼性向上と資金調達の円滑化

コーポレートガバナンスの導入は、企業の信頼性を飛躍的に高めます。健全な経営体制を外部にアピールできるため、銀行や投資家からの評価が向上し、融資や出資が受けやすくなります。

中小企業にとって資金調達は事業拡大の生命線であり、透明性の高い経営は大きな武器となるはずです。また、信頼性の向上は取引先との関係強化や、優秀な人材の確保にもつながります。

コーポレートガバナンスによって、ブラックボックスだった経営状況がクリアになることで、従業員のエンゲージメントも高まり、会社への帰属意識が育まれるのです。

経営の透明化による不祥事の予防

中小企業では、経営者のワンマン体制による不正や不祥事が起こるリスクが高くなります。コーポレートガバナンスは、経営に第三者の視点を取り入れることで、このリスクを未然に防ぐものとなるのです。

社外取締役や監査役といった客観的なチェック機能を設けることで、経営者の独断による不正会計やコンプライアンス違反を防ぎ、経営判断の公正性を担保できます。

万が一、不祥事が起きてしまえば、事業の継続が困難になるほどの信用失墜につながりかねません。健全な経営を維持し、長期的な企業価値を守るためにも、コーポレートガバナンスによる経営の透明化は必須です。

円滑な事業承継への備え

多くの中小企業が直面する大きな課題の一つに「事業承継」があります。コーポレートガバナンスは、この問題の解決に大きく貢献します。

特定の人物に経営権が集中している状態では、後継者選びが難航したり、事業承継そのものが失敗に終わるリスクがあるのです。

しかし、ガバナンスを強化し、経営の仕組み化を進めることで、経営を属人的なものから組織的なものに変えられます。

これにより、後継者候補の育つ土壌が整うだけでなく、親族外への承継もスムーズになるのです。会社の永続的な成長を目指す上で、コーポレートガバナンスは不可欠な事業承継の準備と言えます。

作成の際にはコーポレートガバナンス・コードを参考にしよう

コーポレートガバナンスを効果的に整備するためには、金融庁が発行する公式ドキュメントである「コーポレートガバナンス・コード」を参考にすることが重要です。

中小企業にとっても、このコードを活用することで、経営の透明性を高め、信頼性の向上に繋げられます。たとえば、以下はコーポレートガバナンス・コードの基本原則です。

| コーポレートガバナンス・コードの基本原則 | 主な内容 |

| 株主の権利・平等性の確保 | 株主がその権利を適切に行使できる環境を整備し、少数株主や外国人株主の権利も平等に保護します。透明で公正な経営を行うための基盤です。 |

| ステークホルダーとの協働 | 従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーとの適切な協力関係を築くことが、企業の持続的成長に寄与します。 |

| 適切な情報開示と透明性の確保 | 財務情報だけでなく、経営戦略やリスク管理に関する非財務情報も積極的に開示し、企業の透明性を高めることが求められます。 |

| 取締役会の責務 | 取締役会は、企業の戦略的な方向性を示し、経営陣を適切に監督する責任があります。リスク管理と透明な意思決定の体制を構築することが重要です。 |

| 株主との対話の促進 | 株主総会の場だけでなく、日常的に株主と建設的な対話を行い、株主の意見や懸念に耳を傾けることで、企業価値の向上を図ります。 |

出典)金融庁「コーポレートガバナンス・コード」p2-5

「コーポレートガバナンス・コード」は単なる大企業向けの指針ではなく、中小企業にとっても有効なフレームワークです。このコードに基づいて経営体制を整えましょう。

コーポレートガバナンス・コードとは?

コーポレートガバナンス・コードとは、東京証券取引所(JPX)が上場企業向けに定めた、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みに関する主要な原則のことです。コーポレートガバナンス・コードは、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的としています。

コーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則

| 原則 | 内容 |

| 原則1. 株主の権利・平等性の確保 | 株主が権利を適切に行使できる環境を整え、すべての株主を実質的に平等に扱います。 |

| 原則2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 | 従業員、顧客、取引先、地域社会といったステークホルダーとの協力体制を構築し、企業価値向上に努めます。 |

| 原則3. 適切な情報開示と透明性の確保 | 経営戦略やリスク情報などの非財務情報を含め、財務情報だけでなく企業の状況を適切かつ透明に開示します。 |

| 原則4. 取締役会等の責務 | 取締役会は、経営陣の監督や企業戦略の策定など、会社の持続的な成長に向けた役割と責任を適切に果たします。 |

| 原則5. 株主との対話 | 株主との建設的な対話を促進するための体制を整備し、対話を通して企業価値の向上を目指します。 |

近年のコーポレートガバナンス改訂ポイントもチェック

近年のコーポレートガバナンス改革は、主に企業の持続的な成長と資本コストを意識した経営の実現を目指しており、金融庁が公表した「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」にその方向性が示されています。

主な改訂ポイントは以下のとおりです。

- 資本効率の改善:企業価値の向上に向け、PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業に対し、原因分析や改善策の開示を求める

- サステナビリティ情報の開示強化: 気候変動リスクや人的資本への投資など、非財務情報の開示をより具体的に求める

- 取締役会の機能向上:独立社外取締役の増員や、取締役会の実効性評価の開示を促すことで、経営監督機能を強化

- 対話の実質化:株主との対話をより実質的なものにするため、四半期開示の見直しや、対話の進捗状況の開示などを推奨

参考)金融庁「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表について」

参考記事:中小企業経営者こそ知っておこう!コーポレートガバナンス報告書の作成・活用まで

中小企業がコーポレートガバナンスの策定で苦労しがちなこと

中小企業にとって、コーポレートガバナンスの整備は難易度の高い仕事です。これらの課題を事前に把握し、段階的に取り組むことが成功の鍵となります。

以下に中小企業が直面しやすい主要な課題とその影響を整理しました。

| 課題 | 具体的な内容 |

| 社外取締役や社外監査役の不足 | 中小企業では、独立性の高い社外取締役や監査役の確保が難しいことが多い。 |

| 内部統制の強化にかかるコスト | ガバナンスの強化で発生するコストが大きな負担となることがある。 |

| ガバナンスの導入が事業スピードに与える影響 | ガバナンスの整備により、意思決定プロセスが複雑化し、事業スピードが低下するリスクがある。 |

| ルールと実際の運用とのギャップ | ガバナンスのルールを策定しても、実際の運用が追いつかないことが多い。現場レベルでの理解不足や抵抗感が、効果的な実践を妨げる要因となる。 |

「いきなり完璧なガバナンス体制を構築しよう」と考えると、こうした課題に直面してしまいます。そのため段階的なアプローチが効果的です。

まずは基本的な内部統制の整備、情報開示の透明性向上から始め、徐々に社外取締役の導入やガバナンス体制の強化に取り組みましょう。中小企業ならではの柔軟性を活かし、自社に最適なガバナンスモデルを構築することが第一歩となります。

中小企業はコーポレートガバナンスをどう強化すればいい?

それでは実際に、中小企業においてコーポレートガバナンスを強化するための方法を紹介します。

| 施策 | 具体的な内容 |

| 社外取締役や社外監査役の設置 | 経営の透明性を確保するため、独立した視点を持つ社外取締役や監査役を設置する。 |

| 執行役員制度の導入 | 経営と業務執行を分離することで、迅速な意思決定と効率的な業務遂行を実現する。 |

| 内部統制システムの整備 | 業務プロセスの透明化やリスク管理を徹底するための内部統制システムを構築する。 |

| モニタリングシステムの活用 | 業務や財務状況をリアルタイムで監視できるモニタリングツールを導入する。 |

| 取締役会の多様性を促進 | 性別や年齢、バックグラウンドの異なるメンバーを取締役会に迎えることで、多角的な視点による意思決定が可能となる。 |

コーポレートガバナンスの強化は、一度に全てを整備する必要はありません。

まずは「社外取締役の導入」「内部統制の整備」といった基本的な施策から始めましょう。その後、徐々に次のアクションへと進めることで、着実に企業の守りを強化できます。

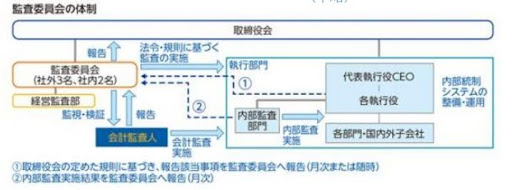

経営の監督と執行の役割分担(体制図の例)

出典)金融庁「6.「コーポレート・ガバナンスの概要」の開示例」p.9

コーポレートガバナンス強化の第一歩は、「経営の監督」と「業務の執行」の役割を明確に分けることです。オーナー社長がすべての意思決定を担うのではなく、組織として経営をチェックする体制の構築が必要とされます。

【体制図の例】

- 取締役会:会社の重要事項を決定し、社長を含む経営陣の業務執行を監督

- 代表取締役(社長):取締役会の決定に基づき、日々の業務を遂行

- 業務執行役員:社長の指示のもと、各部門の業務を執行

- 監査役:取締役や経営陣の職務執行を監査

このようなコーポレートガバナンス体制を構築することで、経営者の独断によるリスクを減らし、客観的な視点を取り入れた意思決定が可能となります。

ステークホルダーとの対話を重視する

企業の持続的な成長には、株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会といったステークホルダーとの良好な関係が不可欠です。

コーポレートガバナンスでは、関係者との対話を重視し、意見を経営に反映させる仕組みを構築します。

- 従業員:社内アンケートや面談で意見を聞き、風通しの良い組織文化を築く

- 顧客:顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、サービスや製品の改善につなげる

- 取引先:公平で健全な取引関係を維持し、長期的なパートナーシップを築く

こうした対話を通じて、ステークホルダーからの信頼を高めることは、企業の評判を向上させ、競争力の強化にもつながります。

まとめ

コーポレートガバナンスは、企業の経営の透明性を高め、不正やリスクを防止するための重要な仕組みです。中小企業にとっても不可欠な要素であり、適切なガバナンスの導入は競争力の強化やステークホルダーからの信頼確保に直結します。

中小企業がガバナンスを整備する際には、さまざまなハードルがあります。そのため、一度にすべてを進めるのではなく、優先度をつけながら段階的に取り組みましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録