固定残業代とは?中小企業にとってのメリット・デメリットをわかりやすく解説

固定残業制度とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に組み込む仕組みであり、給与計算の効率化や従業員の収入の安定などがメリットです。

しかし、一方で運用を誤ると労働基準法違反や従業員とのトラブルにつながるリスクも存在します。

たとえば、固定残業代の時間数や金額を明確に説明しなかったり、法令で定められた時間外労働の上限を超える形で設定した場合には、違法行為と判断されることもあります。

そのため、固定残業制度を導入する際には、法律を十分に理解した上で、就業規則や契約書、求人情報への適切な記載が必要です。

この記事では、固定残業制度とはなにかや導入する際に注意すべきポイントについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

目次

固定残業代とは

厚生労働省では、固定残業代を以下のように定義しています。

| 「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。 |

出典)厚生労働省「固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」p.1

固定残業代とは、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。たとえば、20時間分の残業代を「固定」として基本給に加算する形で提示されます。

実際の残業時間が固定時間を超えた場合は、別途追加で支払う必要があり、企業側は給与計算の効率化が図れ、従業員は安定収入が得られる点が特徴です。ただし、適切な設定と明確な契約内容が重要です。

「固定残業代」と「みなし残業代」の違いとは

固定残業代とみなし残業代は似ているようで異なる制度です。固定残業代とは「◯時間分の残業代を給与に含める」という明確な仕組みで、契約内容が透明であることが求められます。

一方、みなし残業代とは「実労働時間にかかわらず一定時間分の残業があったとみなす」制度で、柔軟性はあるものの、運用が曖昧になるリスクがあります。

以下に違いをまとめました。

| 項目 | 固定残業代 | みなし残業代 |

| 定義 | 一定時間分の残業代を事前に給与に含めて支払う仕組み | 実際の残業時間にかかわらず、一定の残業があったものとみなして支払う仕組み |

| 残業時間 | 固定した時間を超えた場合は追加支払いが必要 | 実残業時間が「みなし時間」を超えた場合は追加支払いが必要 |

| 目的 | 従業員の給与を安定させ、計算を簡略化するため | 勤務状況や成果に応じた給与支払いを簡略化するため |

| 法的要件 | 明確に対象時間数を契約書に記載することが必要 | 契約書に記載が必要だが、固定残業代よりも柔軟な運用が可能 |

| 管理の透明性 | 時間数や金額を労働者に明示する必要がある | 「みなし」の運用範囲が曖昧になりやすく、トラブルの原因となる場合がある |

どちらも適切な契約と労務管理が必須です。企業は自社の実情に合わせて選択することが重要です。

【実例あり】中小企業が固定残業代制度を導入するメリットとは

中小企業が固定残業代制度を導入する主なメリットは以下になります。

- 残業代を計算しやすくなる

- 従業員の業務効率が高まる

- 人件費を把握しやすくなる

中小企業が固定残業代制度を導入した実例を基に、存在していた課題、導入時の留意事項、結果としてもたらされたメリットを以下の表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

| 企業の課題 | 残業が減ることで収入が減少すると一部の従業員から不満の声があがり、働き方改革が進まない状況があった |

| 留意事項 | ・固定残業代に設定する残業時間は、実態を調査し適切に設定 ・36協定の上限時間(月45時間)を超える固定時間は違法となる可能性がある ・就業規則や労働契約書に固定残業代を明確に記載し、従業員に説明する ・固定残業代適用後も労働時間を管理し、超過分の残業代は適切に支払う |

| もたらされたメリット | ・効率よく働けば得をする仕組みが労働生産性の向上につながった ・みなし残業時間を下回る従業員が増え、割増賃金計算が不要になり、総務部門の負担が軽減された ・残業時間削減への取り組みが進むきっかけとなった |

参考)愛知労働局「働き方改革応援レシピ~賃金制度編~」p.6

固定残業代制度は、労働生産性向上や総務部門の負担軽減、給与計算の効率化に寄与します。

実例では、効率よく働く仕組みが従業員の働き方を改善し、残業時間削減を実現しています。

収入減少に対する従業員の不満には配慮が必要ですが、適切な制度設計と透明な運用で企業全体の働き方改革を進めるきっかけとなるでしょう。

中小企業が固定残業代制度を導入するデメリットとは

固定残業代制度は労務管理の効率化につながる一方で、デメリットも存在します。適切な設定をしないと、従業員とのトラブルが発生する恐れがあります。

賃金面で求職者が不満を感じるケースがある

残業時間が固定時間を下回る場合に「働いた分だけ収入を得られない」といった不満が生じやすく、従業員のモチベーション低下や離職につながる可能性があります。

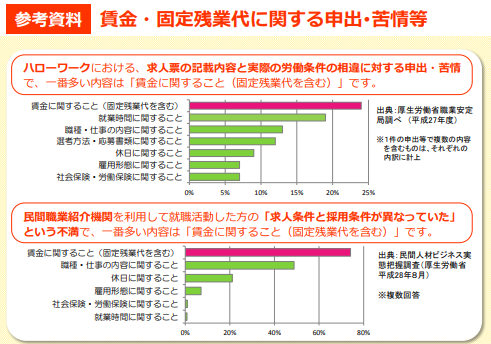

出典)厚生労働省「固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」p.2

この資料から明らかなように、ハローワークの求人票に記載された内容と実際の労働条件に相違がある場合、最も多く寄せられる申出や苦情の内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

また、民間の職業紹介サービスを利用した求職者から寄せられる「求人条件と採用時の条件が異なっていた」という不満の中で、最も多いのは「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

従業員の実働時間よりも多く残業代を支払う可能性がある

固定残業代制度では、実際の残業時間が固定時間を下回った場合でも、あらかじめ設定された残業代を支払う必要があります。

このため、従業員が効率よく業務を終えることで残業が少なくなれば、企業としては実働時間以上の残業代を負担することになるのです。

とくに業務量が従業員によってばらつく場合や、繁忙期と閑散期で勤務状況が異なる場合には、企業側のコスト負担が増えるリスクがあります。これを防ぐために、固定残業代の設定に慎重さが求められるのです。

求人募集広告に掲載すべき固定残業代の正しい表記方法

固定残業代は、繁忙期や閑散期などで残業時間が変動しやすい職種において、従業員の収入を安定させるために導入されることが多くあります。

しかし、正しい表記方法で求人募集が行われなくてはいけません。

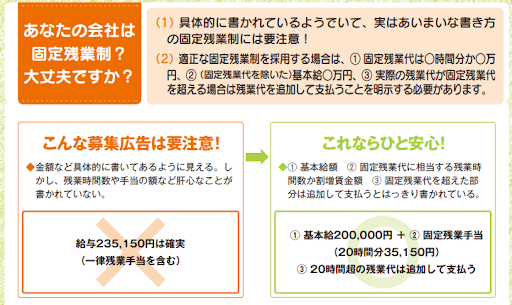

出典)厚生労働省「労働条件をめぐる悩みや不安・疑問は労働条件相談ほっとラインへ」p.3

このように、一律残業手当を含む形ではなく、しっかりと固定残業代の金額または何時間分に相当するのかを明示しなければなりません。また、それを超えた部分は追加して支払うことも明記する必要があります。

固定残業制度を導入する際の注意点とは

固定残業制度を正しく導入・運用するためには、法律を遵守しつつ、従業員に対して透明性を保つことが重要です。

不適切な運用は従業員からの不満や法的トラブルにつながる可能性があるため、以下のポイントに注意して導入する必要があります。

就業規則に明記し社内に周知する

固定残業制度を導入する際、制度の詳細を就業規則に明記し、社内で従業員に周知することが必要です。

| ①労働時間等に関する事項(始・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の交替に関すること) ②賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項 ③退職に関する事項、解雇の事由に関する事項 |

出典)厚生労働省「労働条件をめぐる悩みや不安・疑問は労働条件相談ほっとラインへ」p.2

十分な説明がないと、従業員との信頼関係に悪影響を及ぼすほか、最悪の場合には未払い賃金のトラブルにつながる可能性があります。

求人情報に固定残業代に関する内容を正しく掲載する

固定残業代を導入している場合、求人情報でも明確にその内容を記載することが法律で義務付けられています。

| ▶ 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例 ① 基本給(××円)(②の手当を除く額) ② □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給) ③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |

出典)厚生労働省「固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」p.1

これを正確に表記しないと「労働条件の虚偽記載」とみなされる場合があり、行政指導や罰則を受けるリスクがあります。

固定残業時間の上限である「原則45時間」を意識する

固定残業代に含める時間数を設定する際には、労働基準法が定める時間外労働の上限を意識する必要があります。

| 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 |

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」p.2

特別な事情があって36協定の特別条項を締結している場合でも、上限は月100時間未満(休日労働を含む)と定められています。

固定残業時間がこれらの基準を超えると、労働基準監督署からの指導を受ける可能性があるため、合理的な範囲で設定することが重要です。

まとめ

固定残業制度とは、適切に運用することで企業と従業員双方にメリットをもたらす仕組みですが、不適切な設定や運用は法的リスクや従業員の不満を招く原因になります。

導入時には、就業規則や労働契約書に固定残業代に関する内容を明示するとともに、従業員に丁寧に説明し、制度を理解してもらうことが重要です。

また、求人情報への記載や法定時間外労働の上限設定など、法令を遵守した透明性のある運用が求められます。

固定残業制度の導入を成功させるには、事前の準備と継続的な労務管理が欠かせません。制度を正確に運用することで、働きやすい職場環境の整備と企業の信頼向上につなげていきましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録