商標法をわかりやすく解説!「知らなかった」じゃ済まされないリスクとは

商標法は、企業や個人が生み出したブランドやアイデアを守り、不正利用を防ぐための重要なルールです。

私たちが日常で目にする商品やサービス名、ロゴ、スローガンなどの多くは、商標として保護されています。しかし、商標法を正しく理解せずに行動すると、意図せず法律違反になることがあります。

他社の商標を知らずに使用した場合や、自分の商標を適切に管理しない場合、商標法違反という思わぬリスクに直面する可能性があるのです。

この記事では、商標法の基本的な仕組みや押さえておきたいポイント、そして「知らなかったじゃ済まない」リスクについて、わかりやすく解説します。

【まずは理解する】商標法の基本

商標法は、事業者の信用を守り、産業の発達に貢献することを目的とした法律で、商品やサービスに付けるマーク、つまり商標を保護します。

消費者は商標を見て、商品・サービスの出所を認識し、安心して選択できるのです。特許庁に商標登録することで、その商標を独占的に使用でき、模倣品や不正競争からブランドを守ることが可能になります。

文字、図形、記号だけでなく、音や色彩、動きなども新しいタイプの商標として保護の対象となっています。

参考)e-Gov 法令検索「商標法」

商標とは?

商標とは、事業者が自己の商品やサービスを、他人の商品やサービスと区別するために使用する標識です。マークやブランドと言い換えることもできます。

具体的には、以下になります。

| 商標の種類 | 説明 |

| 文字商標 | 文字のみからなる商標のことをいいます。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表されます。 |

| 図形商標 | 写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。 |

| 記号商標 | 暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のことをいいます。 |

| 立体商標 | 立体的形状からなる商標をいいます。たとえば、キャラクター、動物等の人形のような立体的形状からなります。 |

| 結合商標 | 異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。 |

| 音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。たとえば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。 |

| 色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことをいいます。たとえば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩が考えられます。 |

| ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことをいいます。 |

| 位置商標 | 図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことをいいます。 |

| 動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。たとえば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。 |

出典)政府広報オンライン「知っておかなきゃ、商標のこと!商標を分かりやすく解説!」

商標の最も重要な役割は、商品・サービスの出所を明らかにすることです。 消費者は商標を目印に、品質やサービス内容を識別し、安心して商品やサービスを選ぶことができます。

信頼と実績のある商標は、企業の財産として、非常に重要な価値を持つことになります。

商標は、ビジネスを行う上で、自社の商品・サービスを競合他社のものと明確に区別し、消費者に選んでもらうための大切な目印なのです。

登録できる商標の条件とは?審査基準をわかりやすく解説

せっかく考えた商標も、特許庁の審査に通らなければ登録できません。 では、どのような商標が登録できるのか、 商標法で定められた登録要件と審査基準をわかりやすく解説します。

| 以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。 1. 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの 2. 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの 3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの ※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。 ※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。 |

出典)特許庁「出願しても登録にならない商標」

商標法により、登録できるのは、原則として自己の商品・サービスと他社のものを区別できるものでなければなりません。

商標登録の最も重要な条件は、その商標が「識別力」を持つことです。つまり、消費者がその商標を見たときに、「誰の商品・サービスか」を識別できる必要があります。

逆に、誰の商品・サービスかわからなくなってしまうような商標は、登録が認められません。

商標法では、登録できない商標がいくつか定められています。 代表的な例として、以下のものがあります。

| 登録できない商標の理由 | 例 |

| 商品の普通名称 | 「りんご」という商品に「リンゴ」という商標を付ける場合 |

| 商品の産地、販売地、品質、原材料などを普通に用いられる方法で表示する商標 | 「北海道産」のりんごに「北海道」や「甘い」という商標を付ける場合 |

| ありふれた氏名または名称 | 「山田商店」のように、どこにでもあるような氏名や名称 |

| 極めて簡単で、かつ、ありふれたマーク | 「〇」や「△」のような単純な記号 |

| 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 | 「一体誰が提供している商品・サービスなのか、さっぱりわからない」というような商標 |

| 公序良俗に反する商標 | わいせつな言葉や差別的な表現を含む商標 |

| 他人の登録商標や周知商標と紛らわしい商標 | 他人がすでに登録している商標や、広く知られている商標とそっくりで、消費者を混乱させるおそれのある商標 |

| 国の紋章や外国の国旗など | 国の紋章、外国の国旗 |

参考)特許庁「出願しても登録にならない商標」

商標法で定められている内容に従って商標を登録しなければならないため、事前準備が大切です。

中小企業が知っておくべき商標法のポイント

中小企業にとって、商標は事業の生命線です。ブランドを守り、信頼を築き、ビジネスを成長させるために、商標法の知識は欠かせません。

ここでは、中小企業がとくに知っておくべき商標法の重要ポイントをわかりやすく解説します。

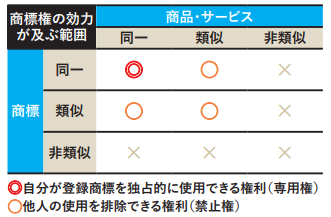

商標権の効力とは?

商標法に定められている商標権の中心的な効力は、大きく分けて以下の2つです。

| 効力 | 内容 |

| 専用権 | 登録した商標を、指定された商品やサービスについて、独占的に使用できる権利(自分だけがその商標を使える) |

| 禁止権 | 他社が類似の商標を、指定された商品・サービス、または似ている商品・サービスに使うことを禁止できる権利模倣品や悪質なコピーからブランドを守る、大切な盾となる |

この2つの商標権の効力をまとめたのが以下の表です。

出典)経済産業省「事例から学ぶ 商標活用ガイド」p.4

商標法の効力は、日本全国に及びます。しかし、海外では効力がないことから、海外でビジネス展開を考える場合は、その国での商標権の取得が不可欠です。

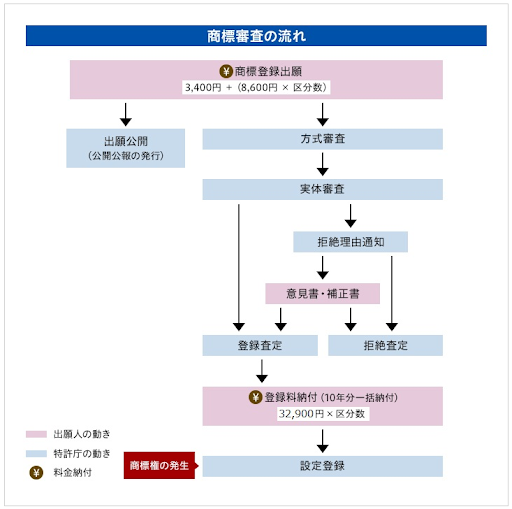

商標登録の流れを押さえよう

商標登録は、以下のステップで進みます。

- 商標調査:登録したい商標と同一または類似の商標がすでに登録されていないか、事前に特許情報プラットフォームJ-PlatPat (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/) などを活用して調査します。

- 出願:特許庁に商標登録願を提出します。願書には、商標、指定商品・役務などを記載します。

- 方式審査・実体審査:特許庁で、出願書類の形式的な要件や、商標が登録要件を満たしているかなどが審査されます。

- 登録査定:審査に通ると、登録を認める査定がされます。

- 登録料納付:登録料を納付します。

- 登録:商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。

なお、商標登録出願から登録までの流れは、特許庁による以下の図でわかりやすく提示されています。

出典)特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」

商標登録は、専門的な知識が必要となる場合があります。進め方に不安がある場合には、スムーズに手続きを行うため、弁理士などの専門家への相談がおすすめです。

商標法違反で中小企業が受けるリスクを理解する

商標法違反は、中小企業にとって経営を揺るがす重大なリスクです。「知らなかった」「うっかり」では済まされず、事業継続を脅かす事態にもなりかねません。

主に以下のリスクが想定されます。

| リスク | 内容 |

| 損害賠償 | ・権利者から数百万~数千万円規模の高額賠償請求の可能性 ・資金繰り悪化、倒産 |

| 信用失墜 | ・「便乗」「軽視」の負のイメージ ・顧客・取引先の信用を損ない、回復に時間とコスト |

| 業務停止・回収 | ・使用差止、販売停止、製造中止、侵害品回収・廃棄命令 ・売上激減、事業継続困難 |

| 刑事罰 | ・悪質な侵害は刑事罰 ・法人代表者・担当者が懲役・罰金、社会的責任 |

中小企業が商標法違反を回避するためには、以下が重要です。

- 商標登録の重要性を理解し、自社ブランドを保護する意識を持つ

- 新商品やサービス展開前に、専門家に相談し商標調査を行う

- 他社の商標を尊重し、権利侵害とならないよう注意する

リスクを未然に防ぎ、健全な事業運営を心がけましょう。

中小企業に関わる商標法改正のポイント

中小企業にとって、商標法はブランドを守る重要な武器です。そのため、商標法は中小企業がより活用しやすいよう、毎年のように改正されています。

これまでの改正の中で、とくに重要な3つのポイントを解説します。

1. 地域団体商標制度の拡充

平成17年に、地域名と商品名を組み合わせた地域ブランドの保護が強化され、ネーミングの自由度が向上しました。

中小企業は地域資源を活かした商品で競争力を強化できます。

2. 新しいタイプの商標登録

従来の商標は、文字や図形を組み合わせたものが中心でしたが、平成27年から商標法改正により、音、動き、ホログラム、色彩のみ、位置といった新しいタイプの商標も登録できるようになりました。

これにより、ブランドを表現する手段が格段に広がり、中小企業もより独創的なブランド戦略を展開することが可能となったのです。

3. 手続きのオンライン化・簡素化

2024年から商標登録の手続きがオンラインで簡単になりました。これにより、時間やコストが削減され、迅速な権利取得が可能となったのです。

商標法改正は、地域ブランドの育成、デザインの保護、手続きの効率化を通じて、中小企業のブランド戦略を強力に後押ししています。

改正点を理解し、商標制度を積極的に活用することで、競争の激しい市場で成長を目指せるでしょう。

また、最新の商標法改正情報に敏感になることで、新たな問題にも対応ができます。

【ニュースで見る事例】商標法によるトラブル

商標法に関するトラブル、裁判の事例をニュースからいくつか抜粋して紹介します。これらの事例から、防止策を学んでいきます。

ヘアカーラーの事例

ある企業が、髪を巻くための商品(電気式ではないヘアカーラー)に関する商標登録を有していました。

しかし、この商標が商品の特徴(品質・効能等)をそのまま示すだけのものである(商標法3条1項3号)として、第三者から登録無効を求められたのです。

特許庁は当初、商標として認められると判断しました。しかしその後、知的財産高等裁判所において「商品の品質や効能を普通に使用される方法で表示する商標にすぎない」と認定され、登録を無効にすべきと判断されました。

この事例から学ぶべき教訓:

- 商品の特徴を直接表す商標は登録されにくく、独自性が重要

- 先行事例や使用例の検証が不可欠

グラス製品の事例

ある企業がグラス製品名の商標を出願しましたが、地域団体商標と類似する(商標法4条1項11号)と判断され、拒絶審決が維持されました。

結果的に商標登録は認められず、審決取り消しも認められませんでした。

この事例から学ぶべき教訓:

地域ブランドとの類似は厳格に判断されるため、要部や周知性を考慮して出願すべき

ネット広告の事例

登録商標の権利者が、被告の社名等で使用される表記を大文字にした標章による侵害(商標法26条1項1号)を主張し、差止めおよび抹消を請求した事例です。

裁判所は、一部標章の使用を侵害と認定し、広告等への使用差止めと抹消を命じました。

この事例から学ぶべき教訓:

社名や略称でも商標として機能すれば侵害とみなされる可能性があり、日常的な表記であっても慎重に検討する必要がある

まとめ

商標法は、ビジネスの現場だけでなく、私たちの日常生活にも密接に関わる法律です。

他人の商標を不用意に使用してしまえば法的リスクを生み、逆に自社のアイデアやブランドを守れない事態に陥ることもあります。

だからこそ、基本的なルールを知り、適切に対応することが重要です。

この記事では、商標法の基本的なポイントや日常で気を付けるべきリスクを取り上げました。簡単な知識を持つだけでトラブルを回避し、自分の事業やブランドを守る力がつきます。

「知らなかった」では済まされない商標法について、この機会に基本を押さえ、安心して事業できる環境を整えましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録