廃棄物処理法に違反するとどうなる?トラブルを防ぐために経営者が知るべきこと

事業活動に伴い必ず発生する廃棄物の処理は、環境保全と密接に関わる重要な業務です。しかし、廃棄物処理法は複雑で、法律違反は中小企業の信用失墜や事業停止といった深刻な事態を招きかねません。

この記事では、廃棄物処理法違反によるリスク、具体的な違反事例、そしてトラブルを未然に防ぐための対策について解説します。

目次

まずは廃棄物処理法の基本を理解しよう

廃棄物処理法を理解していないと、知らないうちに違反してしまうことにもなりかねません。そこでここでは、法令の基本的な内容と産業廃棄物とは何かについて説明します。

廃棄物処理法とは?わかりやすく解説

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、私たちの生活環境を清潔に保ち、公衆衛生を向上させるために重要な法律です。

廃棄物処理法の基本

| 目的 | ・ 廃棄物の適正な処理・ 生活環境の保全・ 公衆衛生の向上 |

| 制定の背景 | ・ 高度経済成長期の廃棄物問題深刻化・ 不法投棄や不適正処理による環境汚染 |

企業には、廃棄物処理法を適切に管理し、環境負荷を低減する社会的責任があります。

とくに中小企業にとって重要なルールは、排出事業者責任です。委託契約は書面で締結し、適正な処理業者を選定する義務があります。

廃棄物処理法において、処理責任は「処理業者」ではなく「排出事業者」にあるという点は、誤解されやすい重要なポイントです。

処理を委託した場合でも、排出事業者は委託先の処理状況を把握し、責任を持って適正処理を確認する必要があります。

また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度も重要です。産業廃棄物の処理の流れを把握し、不適正処理を防止するために、マニフェストの交付・管理が義務付けられています。

参考)e-Gov 法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何?

産業廃棄物は、事業活動によって生じた20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物です。

| 区分 | 種類 | 具体例 |

| あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 |

| 2 | 汚泥 | |

| 3 | 廃油 | |

| 4 | 廃酸 | |

| 5 | 廃アルカリ | |

| 6 | 廃プラスチック類 | |

| 7 | ゴムくず | |

| 8 | 金属くず | |

| 9 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | |

| 10 | 鉱さい | |

| 11 | がれき類 | |

| 12 | ばいじん | |

| 排出する業種等が限定されるもの | 13 | 紙くず |

| 14 | 木くず | |

| 15 | 繊維くず | |

| 16 | 動物系固形不要物 | |

| 17 | 動植物性残さ | |

| 18 | 動物のふん尿 | |

| 19 | 動物の死体 | |

| 20 | 汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの |

参考)東京都環境局「産業廃棄物の種類」

これらの産業廃棄物は、事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

一方、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から出るごみや事業活動に伴う廃棄物の一部(事業系一般廃棄物)が含まれます。

一般廃棄物の処理責任は原則として市町村にありますが、事業活動に伴うものについては事業者にも排出責任があります。

中小企業が知るべき廃棄物処理のルール

廃棄物処理法に基づくルールを実務レベルで把握し、適正処理を行うことで、自社のリスク管理を強化できます。

中小企業が知るべき廃棄物処理法に基づくルールを確認していきます。

産業廃棄物の処理は「自社処理」と「委託処理」のどちら?

廃棄物処理の方法を選ぶ際、自社処理と委託処理で迷う企業も多いでしょう。どちらを選ぶべきか、コスト、手間、法的リスクなどで比較しました。

| 項目 | 自社処理 | 委託処理 |

| 設備 | 自社で用意が必要 | 不要 |

| 人員 | 自社で配置が必要 | 不要 |

| コスト | 初期投資・維持費 | 委託費用 |

| 手間 | 処理作業、管理に手間がかかる | 手間が軽減 |

| 許可 | 廃棄物の種類・処理方法によっては許可が必要 | 原則不要 |

| 法的リスク | 法令遵守を自社で徹底する必要 | 委託業者の選定を誤ると法的リスクが発生する可能性 |

| メリット | 独自の取り組みがしやすい | 手間削減専門業者による適正処理 |

| デメリット | コスト・手間がかかる専門知識が必要 | 委託費用が発生業者選定が重要 |

自社処理は、大量の廃棄物を処理する場合や、リサイクルを重視する場合に向いています。自社で管理を徹底でき、リサイクルなど独自の取り組みも可能です。

ただし、設備投資や人員配置が必要で、初期コストや維持費がかかるのがデメリットです。

委託処理は、少量での処理や、手間をかけたくない場合に適しています。手間が削減でき、専門業者による適正処理が期待できます。

しかし、委託費用が発生し、悪質な業者を選んでしまうと法的リスクが生じるのがデメリットです。

コストだけでなく、手間や法的リスクも考慮し、自社にとって最適な方法を選択しましょう。

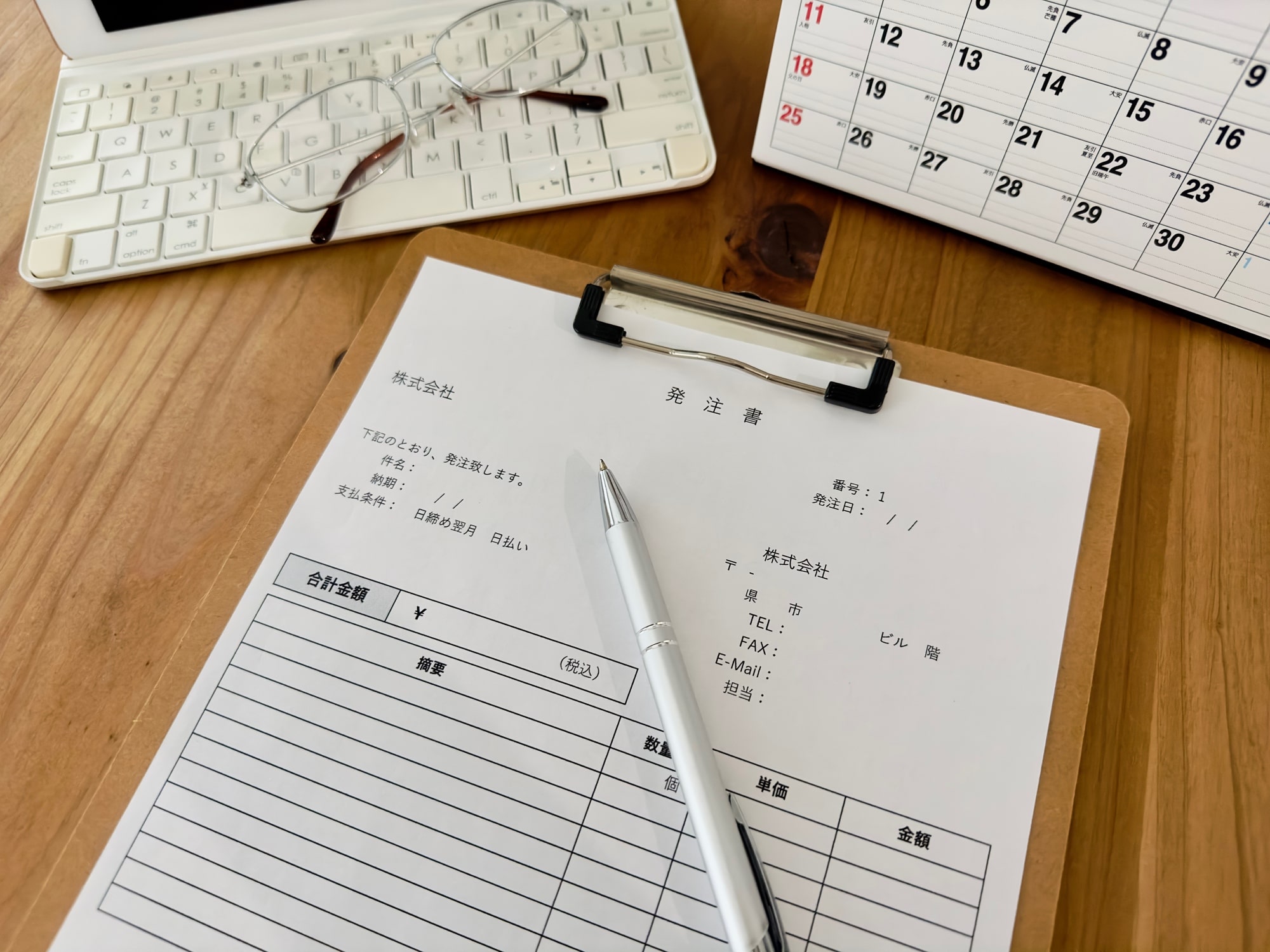

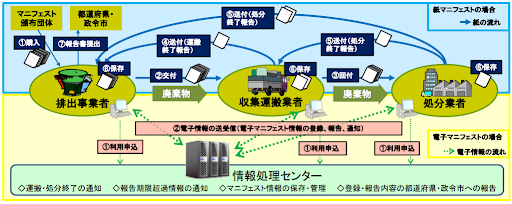

「マニフェスト制度」って何?

マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託した際に、その流れを把握し、不法投棄を防ぎ適正処理を確保する制度です。

マニフェストの交付義務は、廃棄物処理法によって定められており、排出事業者はマニフェスト(電子または紙)で、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたか確認義務があります。

マニフェスト不使用は廃棄物処理法の罰則対象となるため、処理終了報告が期間内にない場合、排出事業者は状況把握と都道府県・政令市への報告が必要です。

出典)環境省「産業廃棄物のマニフェスト制度の概要」

紙と電子のマニフェストの違いは以下となります。

| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト(JWNET) |

| 運用 | 紙で交付・やり取り | 電子データで管理 |

| 保管 | 5年間紙で保管 | JWNETがデータ保管自社保管も可能 |

| 報告 | 都道府県知事等への報告は紙で | JWNETから自動報告 |

| コスト | マニフェスト代、郵送費など | システム利用料 |

| メリット | 手軽に導入可能 | 管理効率向上、ペーパーレス化法令遵守の確実性向上 |

| デメリット | 保管・管理が煩雑紛失リスク集計・報告に手間 | システム導入・運用にコスト電子管理への習熟が必要 |

中小企業が廃棄物処理法の違反を防ぎ、マニフェスト管理を徹底するには、電子マニフェストの導入が望ましいと言えます。電子マニフェストを利用すれば、管理が効率化し、法令遵守も確実になるからです。

紙マニフェストの場合は、管理責任者を決め、台帳を作成し、ダブルチェック体制を構築しなければなりません。

【事例で学ぶ】廃棄物処理法に違反するとどうなる?

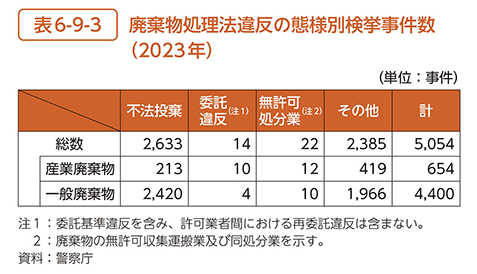

廃棄物処理法違反での検挙数は依然として年間5,000件を超え、後を絶ちません。令和5年中には5,054件もの事件が検挙されており、その半数以上が不法投棄、約1割が産業廃棄物に関する事犯です。

出典)環境省「令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第9節 公害紛争処理等及び環境犯罪対策」

ここでは、実際に廃棄物処理法に違反した場合にどのような事態になるのか、事例を通して具体的に見ていきましょう。

廃棄物処理法違反事例:無許可で大量の産業廃棄物を収集・運搬

山梨県の建設会社が、産業廃棄物の収集運搬と処分業の許可を得ずに、建設現場から出たがれきなど約640トンを、別の場所で保管していたとして、廃棄物処理法違反で告発された事例があります。

会社は約300万円の罰金、社長は懲役刑を求刑されたほか、県から行政指導を受け、産業廃棄物収集運搬業と処分業の許可を取り消されました。

この事例から、許可なく産業廃棄物の処理を行うことが重大な法律違反であり、厳しい罰則と事業継続を脅かす行政処分につながることを学ぶ必要があります。

廃棄物処理法違反事例:電子マニフェストに虚偽記載

三重県の産廃処理会社は、処分を委託された産業廃棄物について、実際には処分を終えていないにもかかわらず、電子マニフェスト上で処分完了と虚偽報告しました。

この廃棄物処理法違反が発覚し、三重県から産業廃棄物収集運搬業と処分業の30日間の事業停止という行政処分を受けています。

この事例は、コスト削減目的などの安易な考えで許可なく産業廃棄物の処理を行うことが、企業の存続を脅かす重大な法的リスクとなることを示しています。

廃棄物処理は必ず法的枠組みに則り、適正に行わなければなりません。

廃棄物処理法違反事例:許可取り消しとなった産業廃棄物処理業者

神奈川県の建設株式会社は、廃棄物処理法に違反したとして、過去に罰金刑を受けていました。しかし、この罰金刑の執行終了から5年を経過していないことが、廃棄物処理業の許可欠格要件に該当すると判断され、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されました。

この事例から、廃棄物処理法違反は、過去の違反事実がビジネスの継続に関わる許可取り消しにつながることを学ぶべきです。法令遵守の徹底は、ビジネス運営の根幹であることを認識する必要があります。

廃棄物処理法違反で中小企業が受けるリスクを知ろう

中小企業においては、経営者自身が廃棄物処理の責任者となる場合が多く、廃棄物処理法の違反が発覚すれば、経営者個人も処罰対象となるリスクが高いことを認識する必要があります。

さらに、従業員の不適切な処理が組織的な違反とみなされるケースも存在するため注意が必要です。

中小企業経営者は、廃棄物処理法への深い理解を持ち、社内全体で法令遵守を徹底する体制構築が急務と言えるでしょう。

廃棄物処理法違反による罰則

中小企業が廃棄物処理法に違反した場合、厳しい罰則が科せられる可能性があります。罰則は、違反行為の内容や悪質性によって異なり、罰金刑だけでなく行政処分が下される場合もあります。

懲役刑や罰金刑

法人の場合、廃棄物処理法に違反すると、代表者や従業員の懲役刑や3億円以下の罰金刑となることがあります。

| 第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑 |

出典)e-Gov 法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

とくに悪質な不法投棄や、人の健康に係る被害を生じさせた廃棄物処理法の違反行為は、より重い処罰となる傾向があります。

行政処分

廃棄物処理法に違反すると、都道府県知事や政令市長などの行政機関から、以下のような行政処分が下されることがあります。

- 許可取消:産業廃棄物処理業の許可取り消し

- 事業停止命令:一定期間、事業活動の停止

- 改善命令・措置命令:違反状態の改善や、必要な措置を講じる命令

- 告発:悪質な違反行為については、警察や検察庁への告発

廃棄物処理法違反の罰金や行政処分により、中小企業が受ける影響は計り知れません。

中小企業が廃棄物処理法違反で受ける影響

廃棄物処理法違反による影響は、罰則だけにとどまりません。中小企業の場合、その影響は事業継続を左右するほど深刻になる可能性があります。

企業イメージの失墜と信用低下

廃棄物処理法違反は、企業の社会的信用を大きく失墜させます。とくに、環境問題への関心が高まっている現代社会において、環境法令違反は世間からの強い非難を招き、企業イメージを著しく悪化させます。

取引先からの契約解除、金融機関からの融資制限、消費者からの不買運動など、ビジネスに直接的な損害が発生する可能性も否定できません。

事業継続への負の影響

前述の通り、廃棄物処理法違反による許可取り消しや事業停止命令などの行政処分は、事業継続に直接的な打撃を与えます。

とくに、産業廃棄物処理業許可を取り消された場合、事業の根幹を失うことになりかねません。

また、事業停止命令は、ビジネスの流れを一時的に完全に停止させ、顧客の流出や市場での地位の低下を招く可能性があります。

経済的損失の拡大

罰金刑に加え、廃棄物処理法の違反行為によって生じた環境汚染の除去費用、訴訟費用、弁護士費用など、多岐にわたる経済的な費用が発生します。

中小企業の場合、これらの費用負担が経営を圧迫し、倒産に追い込まれるケースも考えられます。

従業員の意欲低下と人材流出

廃棄物処理法など法令の遵守意識の低い企業で働くことに、従業員は不安を抱き、意欲低下や退職につながる可能性があります。

とくに優秀な人材ほど、コンプライアンス意識の高い企業を求める傾向が強く、人材流出は企業競争力低下を招きます。

廃棄物処理法違反は、中小企業にとってビジネス継続を脅かす深刻なリスクです。 罰則だけでなく、企業イメージの失墜をはじめ、多岐にわたる損害が想定されます。

廃棄物処理法違反を防ぐために中小企業はどう対策する?

廃棄物処理法違反は、中小企業にとって事業継続を脅かす重大なリスクです。違反を未然に防ぐためには、法令遵守体制を構築し、日常業務に落とし込むことが不可欠です。

以下に対策項目と具体的な内容をまとめました。

| 対策項目 | 内容 | 具体的な内容 |

| 廃棄物管理の社内ルール策定 | 責任者の明確化 | 廃棄物管理責任者を任命権限と責任を明確化 |

| チェック体制の構築 | 廃棄物の種類、量、保管状況、委託状況などを定期的にチェックする体制を構築 | |

| マニュアル作成 | 廃棄物管理に関するマニュアルを作成従業員に周知 | |

| 適切な委託業者の選定 | 許可証の確認 | 産業廃棄物処理業許可証(収集運搬業、処分業)の原本を確認コピーを保管 |

| 契約内容のチェック | 委託契約書の内容を慎重に確認法定記載事項が網羅されているか、自社に不利な条項がないかなどを確認 | |

| 複数業者からの見積もり | 複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や費用を比較検討 | |

| 廃棄物処理法違反防止のための社内研修・教育の実施 | 階層別教育 | 経営者、管理者、一般従業員それぞれに合わせた教育を実施 |

| 定期的な教育 | 新入社員研修時だけでなく、定期的に教育を実施法改正や最新情報を従業員に周知徹底 | |

| 理解度確認 | 理解度テストやアンケートなどを実施 | |

| 定期的な廃棄物処理プロセスの見直し | 内部監査の実施 | 定期的に廃棄物処理プロセスの内部監査を実施 |

| 法令改正への対応 | 廃棄物処理法の改正や関連法令の変更に常に適合し、業務プロセスに反映 | |

| 外部コンサルタントの活用 | 必要に応じて、廃棄物処理に関する専門的な知識を持つ外部コンサルタントを活用 |

これらの対策を講じることで、中小企業は廃棄物処理法違反のリスクを大幅に低減し、持続可能な事業運営を実現できます。

まとめ

廃棄物処理法は、事業活動を行う上で避けて通れない重要な法律です。違反は、企業イメージを大きく損なうだけでなく、事業継続をも危うくする可能性があります。

しかし、法律を正しく理解し、適切な対策を講じることで、リスクは最小限に抑えられます。

日々の業務に追われる経営者の皆様にとって、廃棄物管理は煩雑に感じるかもしれません。しかし、持続可能な事業運営のため、そして何より従業員と地域社会の安全を守るために、廃棄物処理法を遵守するようにしましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録