景品表示法に違反するとどうなる?罰則・事例・中小企業の対策をわかりやすく解説

中小企業が広告やキャンペーンを展開する際に、うっかりでも見落としてはいけないのが「景品表示法」です。

この法律に違反してしまうと、措置命令や課徴金といったペナルティを受ける可能性があります。特に中小企業では、限られた人員でマーケティングを行うことが多く、法律の知識がないままキャンペーンを打ち出しがちです。

この記事では、景品表示法の基本から違反リスク、直近の動向、中小企業が注意すべきポイントや防止策、違反事例までをわかりやすく解説します。

目次

景品表示法違反とは「消費者を誤解させる広告・表示」のこと

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、企業が提供する商品やサービスに関して、消費者に誤解を与えるような表示や、過大な景品の提供を防ぐことを目的とした法律です。

消費者庁の資料では以下のように定義されています。

| 景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止するなどにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律であり、公正競争規約は、景品表示法を根拠に、個々の商品・サービスごとに設定される業界の自主ルールです。 |

出典)消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約」p.1

たとえ故意でなくても、違反と判断されれば、行政処分や課徴金納付命令などのペナルティを受けます。日々のマーケティング活動が違反対象となり得るため、正しい知識が欠かせません。

参考記事:景品表示法のガイドラインとは?消費者庁・公正取引委員会のルールをわかりやすく解説

景品表示法の目的とルールを知ろう

景品表示法の目的について、不当景品類及び不当表示防止法の第一条で定義されています。

| この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする |

出典)e-GOV「不当景品類及び不当表示防止法」

つまり消費者庁の定義にもあったように、消費者が合理的に判断して購買できることを守るための法律です。

「消費者が誤認せず、適正な取引を行える状況であること」を守るうえで、このような法律が整備されています。

景品表示法の2つの規制内容

景品表示法を大きく分けると、以下の2つです。

| 規制の柱 | 概要 |

| ① 不当表示の禁止 | 実際より著しく優良・有利に見せかける広告表示を禁止 |

| ② 景品類の制限及び禁止 | 購買意欲を不当に煽るような過剰な景品の提供を規制 |

参考)消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約」p.2

不当表示の禁止で該当するのは、以下のような行為となります。

- 「業界No.1」と表示しているのに根拠がない

- 実際の価格より大幅に高く見せた“元値”を記載して値引きしたように見せる

また、過大な景品の提供制限で該当するのは、以下です。

- くじ引きやプレゼントキャンペーンにおいて、提供する景品の価値が高すぎる

- キャンペーンの内容が不明瞭である

不当表示の禁止とは?

「不当表示」とは、商品やサービスの品質・価格・取引条件などについて、実際よりも著しく優良または有利に見せかける表示を指します。不当表示を大きく分けると、以下の3つです。

| 種類 | 内容 | 例 |

| 優良誤認表示 | 実際よりも品質・性能などが著しく優れていると誤認させる表示 | 「100%天然成分」と表示しながら合成添加物を含む |

| 有利誤認表示 | 実際よりも価格や取引条件が有利だと誤認させる表示 | 常時販売価格と変わらないのに「今だけ半額」などと表示 |

| 不実証広告規制 | 効果・性能などの表示に合理的な根拠がない場合に違反となる | 「3日でシミが消える」などの科学的根拠がない効能表示 |

これらの表示は意図の有無にかかわらず違反とされるため、「つい誇張してしまった」「他社もやっているから」では通用しません。表示内容の事前確認や、根拠資料の整備が不可欠です。

景品類の制限及び禁止とは?

景品表示法では、過大な景品類の提供によって消費者の合理的な選択を妨げることも規制しています。企業が過度に豪華なプレゼントや抽選特典をつけると、消費者は景品に釣られて購入を決定してしまうためです。

景品類の制限は、以下の3つの種類ごとに設定されています。

- 一般懸賞

- 総付景品

- 共同懸賞

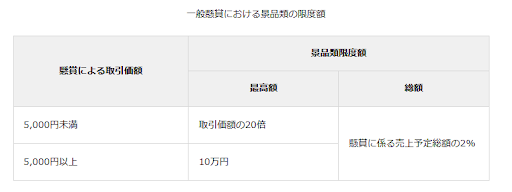

一般懸賞

商品・サービスの購入者や利用者などを対象に、くじや抽選などの方法で景品を提供する仕組みです。例えば、レシート応募による抽選キャンペーンなどが該当します。

制限額は以下です。

出典)消費者庁「景品規制の概要」

総付景品

商品の購入・利用者すべてに、条件付きで景品を配布する方法です。例えば「500円以上の購入でノベルティ進呈」などが該当します。

制限額は以下です。

出典)消費者庁「景品規制の概要」

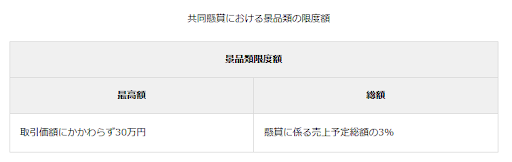

共同懸賞

複数の企業や団体が共同で実施する懸賞で、対象となる商品・サービスの提供元が複数存在するケースです。例えば「商店街共同企画の抽選会」などが該当します。

制限額は以下です。

出典)消費者庁「景品規制の概要」

「ちょっとしたインセンティブだから大丈夫だろう」と思ってしまうことは危険です。金額や取引条件によっては違反になるリスクがあります。

消費者による通報制度もあるので景品表示法違反はごまかせない

景品表示法に違反する疑いがある広告や表示を発見した場合、消費者は行政機関に通報できる制度が設けられています。

消費者庁には「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」が設置されており、誰でもオンラインで情報を提供することが可能です。

つまり、多くの消費者から常に監視されていることになるため、事業者が違反行為を隠し通すことは極めて困難になっています。

また、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」も、事業者に対して不当な表示の停止を求める差止請求訴訟を起こす権限を持っています。

このように、行政だけでなく消費者や消費者団体からも監視されているという事実は、企業が常に襟を正す必要があることを示唆しているのです。参考)消費者庁「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」

【3つのペナルティ】景品表示法に違反するリスクは?

景品表示法に違反した場合、企業にとって「顧客からの信頼損失」は避けられません。また、行政処分や金銭的負担、法的リスクが発生します。

違反した際に適用されるのは、以下の3つのペナルティです。

1. 措置命令

措置命令とは、違反行為を行った企業に対して、再発防止策や事実の公表などを命じる行政処分です。違反内容が公になることで、社会的信用が大きく傷つくリスクがあります。

命じられる主な内容は以下の通りです。

- 違反行為の中止

- 再発防止策の実施

- 一般消費者への周知・公表

例えば、不当表示を行った企業は、新聞広告や自社サイトを通じて消費者に誤表示の内容を告知することが必要です。これにより、企業ブランドの毀損や売上への悪影響が長期的に続く恐れもあります。

参考)消費者庁「景品表示法の概要について」p.15

2. 課徴金納付命令

課徴金納付命令とは、違反によって得た不正な利益に対して科される罰金のような制度です。2016年の法改正により導入されました。

対象となるのは、主に優良誤認表示または有利誤認表示によって商品やサービスが売れたケースです。消費者庁の資料には以下の文言が明記されています。

| 課徴金額の算定方法 • 課徴金対象行為に係る商品・サービスの「売上額」に3%を乗じた金額が課徴金額となります。 課徴金の納付を命じられない場合 • 事業者が課徴金対象行為をした場合であっても、その事業者が表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたため「相当の注意を怠つた者でない」と認められるときや、課徴金額が150万円未満(事業者が課徴金対象行為をした商品・サービスの「売上額」が5000万円未満)であるときは、事業者は課徴金の納付を命じられません。 |

出典)消費者庁「景品表示法の概要について」p.17

中小企業であっても、相当額の売り上げがあった場合は対象になるため注意しましょう。

3. 適格消費者団体による差止請求

適格消費者団体とは、消費者の利益を守ることを目的にした団体です。消費者に代わって事業者に対して訴訟などを行う役割を担っています。

景品表示法違反があった場合(または違反の恐れがある場合)、適格消費者団体から差止請求を受けることがあるため、注意が必要です。また、事業者が従わなかった場合は、訴訟に発展してしまいます。

参考)政府広報オンライン「消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!」

参考)消費者庁「適格消費者団体による差止請求事例集」p.7 - 8

品表示法に違反した場合の罰則以外のリスク

景品表示法に違反すると、措置命令や課徴金といった行政からの直接的な罰則だけでなく、事業活動の根幹を揺るがすような二次的なリスクも発生します。

これらのリスクは、金銭的な損失以上に、長期にわたって企業の評判や経営に深刻なダメージを与える可能性があります。

企業としての信用を失う

景品表示法違反で措置命令などを受けると、その事実が消費者庁のWebサイトで公表されます。

企業規模によっては、ニュースとして報道されることもあるでしょう。

一度「消費者を欺いた企業」というレッテルが貼られてしまうと、築き上げてきたブランドイメージや社会的信用は一瞬で失墜しかねません。

顧客離れはもちろんのこと、取引先からの契約打ち切りや、金融機関からの融資が厳しくなるなど、事業活動のあらゆる側面に悪影響が及ぶはずです。

失った信用を回復するには、多大な時間と労力、そして費用が必要になります。

損害賠償請求訴訟に発展する可能性がある

不当な表示によって商品やサービスを購入し、損害を被ったと主張する消費者から、損害賠償を求める民事訴訟を起こされる可能性もあります。

一人の消費者からの請求額は少額かもしれません。

しかし、同様の被害者が多数存在する場合、集団訴訟に発展するケースも考えられます。

訴訟に対応するための弁護士費用や、敗訴した場合の賠償金の支払いは、企業にとって大きな経済的負担となります。

訴訟が起きているという事実だけでも、企業の評判をさらに悪化させる要因となってしまう点も考慮しなければなりません。

刑事罰の対象となることがある

景品表示法違反は通常、行政処分で終わることが多いものの、特に悪質なケースでは、稀に刑事罰の対象となることがあります。

たとえば、消費者庁から出された措置命令に従わなかった場合、行為者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、商品の品質などを意図的かつ大幅に偽るなど、明らかな欺罔行為があれば、刑法の詐欺罪にあたると判断され、より重い刑罰を受けることにもなりかねません。

景品表示法の最近の動きをチェック!

景品表示法は、近年のデジタル化や広告の多様化に対応するため、制度や運用の見直しが進んでいます。

以下の表で、最近の3つの主な動きをまとめました。

| 対応項目 | 概要 |

| アフィリエイト広告への対応 | 広告主でないアフィリエイターによる広告表示でも、景品表示法の「表示主体」に該当する可能性を明示。広告主には管理責任があると通知する。 |

| ステルスマーケティングへの対応 | 広告であることが明示されていない宣伝行為も、一般消費者が広告と認識できなければ不当表示と判断する。 |

| 景品表示法の改正 | 課徴金制度の見直しや対象拡大、短期間の表示でも効果があれば規制対象になるよう制度を改正した。 |

参考)消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

参考)消費者庁「アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書」

参考)消費者庁「景品表示法」

これらの動きは、デジタル社会における企業の広告活動全般に影響を与える内容です。アフィリエイト広告やSNSを活用している企業は特に注意しましょう。

中小企業が取るべき景品表示法違反の防止策とは

この項目では、中小企業でも実践可能な「景品表示法違反を防ぐための対策」について解説していきます。

景品表示法違反は「知らなかった」「ついうっかり」では済まされません。

企業規模に関わらず、以下で解説する方法を、信頼を損なわないマーケティングを心がけましょう。

以下の防止策に加えて、顧問弁護士や専門団体といった外部リソースも活用すると、さらに盤石になります。

表示ルールの基礎知識を共有する

景品表示法違反を防ぐ第一歩は、経営者から広告担当者、営業担当者に至るまで、関連する全部署の従業員が法律に関する正しい知識を持つことです。

外部の専門家を招いた研修会を実施したり、消費者庁が公開しているガイドラインを教材に勉強会を開いたりするなど、組織全体で知識レベルの底上げを図る取り組みが重要になります。

特に、どのような表現が優良誤認や有利誤認にあたるのか、具体的な事例を交えて学ぶことで、日々の業務に潜むリスクを発見しやすくなるでしょう。

広告・販促物は第三者視点でダブルチェック

広告や販促物の制作は、担当者一人の判断に任せるべきではありません。

完成した制作物は、必ず法務部門や広告内容に直接関わっていない別の部署の担当者など、複数の目でチェックする体制を構築してください。

担当者は商品への思い入れが強いあまり、表現が過剰になってしまうことがあります。

客観的な第三者の視点を入れることで、「この表現は消費者に誤解を与えないか」「効果を裏付ける根拠は十分か」といった点を冷静に判断できます。

チェックリストを作成し、それに沿って確認作業を進めるのも効果的な方法です。

客観的な根拠資料を保管しておく

商品の性能や効果について表示する際には、その内容を裏付ける合理的かつ客観的な根拠資料を、表示を行う前から準備しておく義務があります。

これは「不実証広告規制」と呼ばれるルールです。

消費者庁から資料の提出を求められた際に、期限内に提出できない場合、その表示は不当表示とみなされてしまうのです。

根拠資料としては、専門機関による試験結果や、信頼できる学術論文などが挙げられます。

なお、自社で行った調査結果を用いる場合は、統計的に客観性が認められる方法で実施されている必要があります。

これらの資料は、いつでも提出できるように整理・保管しておくことが重要です。

アフィリエイト広告やSNS発信も管理対象に

自社で直接管理している広告だけでなく、アフィリエイターやインフルエンサーに依頼して行ってもらう商品紹介も、景品表示法の規制対象となる点に注意すべきです。

事業者が、アフィリエイターやインフルエンサーによって発信される内容に関与できる場合、その表示の責任は事業者が負うことになります。

2023年10月から施行されたステルスマーケティング規制では、広告であることを隠した宣伝活動が禁止されました。

したがって、アフィリエイト広告には「広告」「PR」といった表記を明瞭に行うよう依頼し、定期的にその表示内容が適切かどうかをモニタリングする体制を整えましょう。

行政や専門機関の発信を定期的に確認する

景品表示法に関するルールやガイドラインは、社会情勢の変化に応じて見直されることがあります。

そのため、常に最新の情報を入手し続ける努力が欠かせません。

最も信頼できる情報源は、消費者庁のWebサイトです。

定期的にサイトを訪問し、新しい発表やガイドラインの改定がないかを確認する習慣をつけましょう。

また、自社が所属する業界団体などが発信する情報も参考になります。

業界特有の表示に関する注意点などが共有されている場合があるため、それらの情報にもアンテナを張っておくことが望ましいです。

【事例で学ぶ】中小企業が陥りやすい景品表示法違反

ここでは、中小企業が実際に起こしやすい違反パターンを3つの類型(優良誤認表示・不実証広告・有利誤認表示)に分けて、事例とともに解説します。

参考記事:【わかりやすい】景品表示法ってなに?企業が知るべきガイドライン、違反事例など

優良誤認表示の違反事例

あるイベント企画会社が販売していたライブチケットのうち、「SS席はアリーナ席確約」と誤解されるような表現で集客していた事例です。

実際には、SS席を購入しても必ずしもアリーナ席になるとは限らないにもかかわらず、「SS席=アリーナ席」と読み取れるような文言や画像を掲載していたことが問題でした。

消費者の誤解を生まないよう、実際のサービス内容に基づき、誤解のないよう丁寧に記載する必要があります。特にイベント・サービス系の事業者は注意が必要です。

参考)消費者庁「令和5年2月16日 コンサートの提供事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

不実証広告規制の違反事例

自社の商品について、「食事制限なしで痩せる」といった広告表示を行っていました。しかし、その効果を裏付ける合理的な根拠資料がなかったため起きた問題です。

広告上の表現に対して「どのような根拠があるか」を示す責任は企業側にあります。効果や性能を標榜する以上、エビデンスの準備が不可欠です。

客観的かつ合理的な、根拠(臨床試験データ・学術論文など)を用意するよう気を付けましょう。

参考)消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」p.11

有利誤認表示の違反事例

ある電力会社は、提供する自由料金プランについて、必ず規制料金プランより安くなるかのように表示していました。しかし、実際には家庭の使用状況によっては、従来の規制料金プランよりも割高になるケースもあった、という事例です。

このケースは、顧客に「有利だ」と誤認させる表現を用いた典型例であり、景品表示法における有利誤認表示の違反とされました。割引・特典・料金メリットを打ち出す際は、例外条件や注意点も明示する必要があります。

参考)消費者庁「中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

まとめ

景品表示法の目的は「消費者に誤認を与えないこと」です。特に中小企業にとっては、少人数で広告・販促を行う体制の中で、法律知識が不足しがちといえます。

しかし「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされません。違反してしまうと、措置命令・課徴金・差止請求といった法的ペナルティを受けます。

中小企業こそ、リスク管理をはっきりさせて、企業としての守りを強化することが重要です。景品表示法を正しく理解し、健全なビジネス運営を行いましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録