残業80時間を超えると違法?支払うべき残業代や過労死リスクも解説

残業80時間は「過労死ライン」と呼ばれ、健康を著しく害する可能性のある危険な水準です。

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える労働は違法とされています。しかし、実際には多くの企業で、この上限を超えた残業が行われているのです。

とくに、月80時間を超えるような長時間労働は、従業員の心身に深刻なダメージを与え、最悪の場合は過労死を引き起こす可能性があります。

この記事では、残業80時間がもたらすリスクや、長時間労働を防ぐ対策について解説します。

目次

日本の平均残業時間と残業80時間の関係

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」によると、一般労働者とパートタイム労働者を合わせた1か月の平均所定外労働時間(残業)は10時間でした。

これに対し、月80時間という残業時間は、この全国平均の8倍にも達する水準です。

この比較からも、月80時間の残業がいかに平均から突出しており、心身への負荷が大きい過重労働状態であるかが客観的にわかります。

参考)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」p.1

月80時間を超える残業は原則として違法

労働基準法では残業に上限が定められており、月80時間超の残業はこの上限を超えるため原則違法です。労働者の健康を守るための重要な規制であり、企業は遵守義務を負います。

労働基準法における時間外労働(残業)の上限原則

労働基準法は、法定労働時間となる1日8時間、週40時間超の残業をさせる場合、労使間で36協定を締結し届け出る義務が定められています。

そして、この協定があっても、残業時間の上限は原則として月45時間・年360時間とされているのです。

| 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 |

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.2

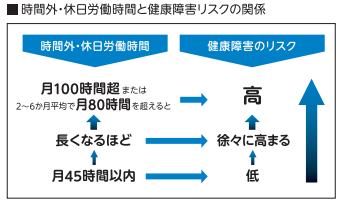

「過労死ライン」としての月80時間残業の意味

月80時間を超える残業は「過労死ライン」と呼ばれます。

出典)厚生労働省「過労死等防止啓発パンフレット」p.1

月80時間を超える残業は、過重労働と脳梗塞や心筋梗塞といった、重篤な脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと医学的に考えられている時間基準です。労働者の生命・健康への危険度が著しく高まる水準として、重要視されます。

月80時間の残業が例外的に違法にならないケースとその注意点

原則違法とされる月80時間超の残業ですが、「特別条項付き36協定」の締結・届出がある場合や、労働者が「管理監督者」に該当する場合は、例外的に可能となります。ただし、それぞれ厳しい条件や注意点が存在します。

特別条項付き36協定を締結した場合

臨時的で特別な事情があり労使で合意すれば、特別条項付き36協定により月45時間・年360時間の上限を超える残業が可能です。

しかし、その場合でも以下の上限は遵守必須です。

- 年720時間以内

- 単月100時間未満(休日労働含む)

- 複数月平均80時間以内(休日労働含む)

- 月45時間超は年6回まで

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

管理監督者(管理職)の場合

労働基準法上の「管理監督者」は、経営者と一体的な立場にあるとされ、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。そのため、形式上は月80時間を超える残業に対する上限規制の対象外です。

しかし、管理監督者と認められるには以下の実態が必要です。

- 経営への参画

- 出退勤の裁量

- 地位にふさわしい待遇等

したがって、役職名が「課長」などであっても、実態がない場合は「名ばかり管理職」と判断されます。

「名ばかり管理職」は法の適用を受ける一般労働者と同様であり、時間外労働の上限規制が適用され、企業は残業代を支払う義務があります。

参考)厚生労働省「しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編」

月80時間の残業が及ぼす従業員への悪影響

月80時間の残業は、過労死ラインを超える水準であり、従業員の心身に深刻な悪影響を及ぼします。企業は、従業員の健康を守るために、労働時間の適正化に努める必要があります。

身体的な影響

- 睡眠不足や疲労の蓄積による体調不良

- 肩こり、腰痛、頭痛などの慢性的な痛み

- 生活習慣病(高血圧、糖尿病など)のリスク増加

- 免疫力低下による感染症への罹患リスク増加

- 過労死(脳・心臓疾患)のリスク増加

精神的な影響

- 強いストレスや不安、抑うつ状態

- 集中力や判断力の低下

- イライラや怒りっぽくなるなどの情緒不安定

- 仕事への意欲低下や無気力状態

- 適応障害やうつ病などの精神疾患の発症リスク増加

長時間労働は、従業員の健康を害するだけでなく、仕事のパフォーマンス低下や離職率上昇など、企業にとっても大きな損失となります。

月の残業が80時間を超える場合の注意点

企業が月80時間超の残業をさせている場合は、以下の点に注意しなければなりません。

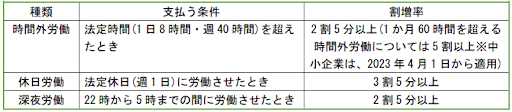

未払い残業代がないか

月80時間のような長時間の残業に対しても、労働基準法に基づき、割増率を適用した残業代が支払われなければなりません。とくに月60時間を超える部分には高い割増率が適用されるため、未払いがないか確認が重要です。

出典)厚生労働省「割増賃金の計算方法」p.1

たとえば、基礎時給が1,50円の労働者が月80時間残業した場合、残業代は以下のように計算されます(深夜・休日割増除く)。

- 60時間までの部分:2,000円 × 1.25 × 60時間 = 150,000円

- 60時間超の部分:2,000円 × 1.5 × 20時間 = 60,000円

- 合計:150,000円 + 60,000円 = 210,000円

過労死ライン超えによる安全配慮義務違反のリスク

月80時間の残業は、過労死ラインを超える水準であり、企業は従業員に対する安全配慮義務違反のリスクを負います。

労働契約法では、以下のように従業員の健康に配慮する義務を定めています。

| (労働者の安全への配慮)第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働契約法」

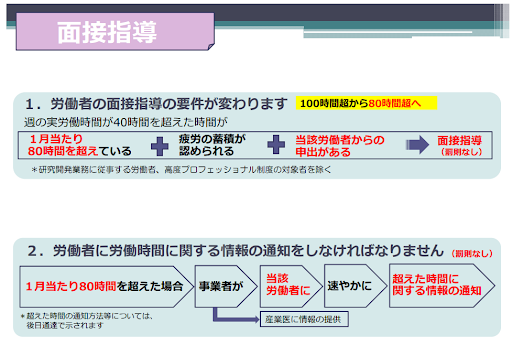

産業医による面接指導の実施義務(管理職含む)

労働安全衛生法では、以前は産業医による面接指導の実施義務は、月100時間を超える残業がある従業員に対して課せられていました。

しかし、2019年4月からは、この基準が月80時間を超える残業がある従業員へと変更されています。

出典)厚生労働省「改正労働安全衛生法のポイント」p.5

月80時間を超える残業が発生している場合には、従業員の自主性に任せるのではなく、事業者が労働者と産業医に情報を提供しなければなりません。

従業員の月80時間超え残業を防ぐための企業の対策

月80時間を超える残業は、従業員の心身に深刻な悪影響を及ぼし、企業の社会的責任を問われる事態にもつながりかねません。ここでは、企業が従業員の長時間労働を防ぐために講じるべき具体的な対策を紹介します。

| 施策 | 内容 | 具体例 |

| 勤怠管理の徹底と労働時間の実態把握 | 正確な勤怠管理システムの導入 | ICカードや生体認証など、客観的なデータに基づく勤怠管理システムを導入し、労働時間を正確に把握 |

| 労働時間の実態調査 | 定期的に従業員の労働時間の実態を調査し、長時間労働が発生している部署や業務を特定 | |

| 労働時間の上限設定とアラート機能 | 労働時間の上限を設定し、上限を超えそうな場合にアラートを表示させる | |

| 業務効率化・人員配置の見直し | 業務プロセスの見直し | 無駄な業務や非効率な業務を洗い出し、業務プロセスを改善 |

| ITツールやシステムの導入 | RPAやAIなどのITツールやシステムを導入し、業務を自動化・効率化 | |

| 適切な人員配置 | 業務量と人員配置のバランスを見直し、適切な人員を配置 | |

| アウトソーシングの活用 | 定型業務や専門性の高い業務をアウトソーシング | |

| 長時間労働に対する意識改革 | 経営層の意識改革 | 長時間労働の弊害を理解し、ワークライフバランスを重視する姿勢の提示 |

| 従業員への啓発活動 | 研修やセミナーなどを通じて、従業員に長時間労働のリスクや健康管理の重要性を啓発 | |

| ノー残業デーの実施 | ノー残業デーを定期的に実施し、定時退社を促進 | |

| 有給休暇の取得促進 | 有給休暇の取得を奨励し、従業員が心身をリフレッシュできる環境の提供 | |

| 人事評価制度の見直し | 長時間労働ではなく、成果や効率性を評価する人事評価制度に見直す | |

| 相談しやすい窓口の設置 | 産業医やカウンセラーの配置 | 従業員が気軽に相談できる産業医やカウンセラーを配置 |

| 相談窓口の設置 | 社内外に相談窓口を設置し、従業員が匿名で相談できる体制を整える | |

| メンター制度の導入 | 先輩社員が後輩社員の相談に乗るメンター制度を導入し、職場でのコミュニケーションを促進 |

これらの対策を講じることで、企業は従業員の長時間労働を防止し、健康で働きやすい職場環境を実現できます。

まとめ

残業80時間は、労働基準法に違反する可能性が高く、従業員の健康を著しく害する危険な水準です。

企業は、従業員の安全と健康を守るために、労働時間管理を徹底し、適切な残業代を支払う必要があります。

長時間労働の是正は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上や法的リスクの回避にもつながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録