【企業向け】退職届の書き方は?受理していいか正しく判断しよう

従業員の退職は、企業にとって避けて通れない人事労務の一つです。「退職届の書き方はこれで良いのか?」「この退職届は受理して問題ないのか?」といった疑問は、企業にとって悩ましい問題です。不適切な対応は、後のトラブルに発展しかねません。

この記事では、企業側が知っておくべき退職届の基本的な知識から、正しい書き方の指導ポイント、そして提出された退職届を受理する際の適切な判断基準までを網羅的に解説します。

また、従業員の退職をさけるためにはさまざまな対策が必要ですが、対策のひとつに残業対策があります。無理な残業のさせ過ぎは退職につながります。企業としてはできるだけ残業を避けたいところですが、そうはいっても極端な残業の削減は業務が立ち行かなくなることもあるでしょう。

では、実際の企業の残業時間はどうなのでしょうか。

以下のレポートでは、残業に対する企業のリアルな声をまとめています。「適切な残業対策を模索している」「他企業の事例も知りたい」といった、企業の担当者の方必見の内容です。

ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

退職届とは?意味と法的な役割を整理

従業員から「退職したい」という申し出があった際、企業として適切に対応するためには、まず「退職届」が持つ意味合いや法的な役割を正確に理解しておくことが不可欠です。また、従業員に適切な退職届の書き方を指導するうえでも、これらの知識は重要となります。

口頭での申し出だけでなく、書面での提出を求めることは一般的ですが、書面が「退職願」なのか「退職届」なのか、あるいは「辞表」なのかによって、法的な効力や企業対応が異なるため注意が必要です。

本章では、これらの書類の違いや、退職届に関する法律上の決まりについてのポイントを書き方にも触れながら、わかりやすく解説します。

退職願・退職届・辞表の違いとは?それぞれの書き方のポイント

従業員が退職の意思を示す際に用いられる書類には、主に「退職願」「退職届」「辞表」の3種類があります。これらは混同されがちですが、それぞれ意味合いや提出する状況、書き方のニュアンスが異なります。

| 種類 | 提出する主なケース | 書き方のニュアンス |

| 退職願 | 自己都合で退職を希望する際、まず会社に相談・願い出る場合 | 退職を願い出るため、丁寧な書き方が求められる |

| 退職届 | 会社の承諾の有無に関わらず、退職の意思が固い場合、または、就業規則で提出が義務付けられている場合 | 届け出る書類となるため、簡潔かつ明確な書き方が基本 |

| 辞表 | 役員が辞任する場合公務員が退職する場合 | 立場に応じた書き方 |

従業員がどちらの書類を提出してきたかによって、後の対応や交渉の進め方が変わってくることを念頭に置く必要があります。企業としては、適切な退職届の書き方のテンプレートを準備しておくことも有効です。

退職届の法律的な決まりを知っておこう

退職届の提出や効力に関しては、日本の法律(主に民法や労働基準法)でいくつか定められています。企業が知っておくべき主なポイントは以下のとおりです。

| 法的ポイント | 概要・経営者の留意点 | 関連法規など |

| 退職の自由の原則 | ・期間が定められていない雇用契約の場合、従業員は適切な書き方で意思表示することで、原則としていつでも退職を申し出可能 ・申し入れから2週間で雇用契約は終了する ・会社はこれを原則として拒否できない | 民法第627条第1項 |

| 就業規則との関係 | 就業規則で退職の予告期間や書き方のフォーマットを定めることは可能だが、民法の2週間ルールが優先される傾向 | 民法、労働契約法 |

| 退職届の受理 | ・期間が定められていない雇用の従業員からの、適切な書き方で作成された退職届は、会社が受理しなくても法律上の予告期間が経過すれば退職が成立する ・会社は原則として退職届の受理を拒否できない | 民法第627条 |

| 年次有給休暇の取得 | ・退職日までに未消化の年次有給休暇がある場合、従業員はこれを取得する権利がある ・会社は原則として有給休暇取得の申し出を拒否できない | 労働基準法第39条 |

実際の対応や、従業員への退職届の書き方指導にあたっては、個別の状況や就業規則の内容、場合によっては専門家(社会保険労務士や弁護士など)のアドバイスも参考にする必要があります。

参考)

e-Gov 法令検索「労働基準法」

e-Gov 法令検索「民法」

厚生労働省「労働契約法のポイント」

参考記事:【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ

【最低限のルール】退職届の基本的な書き方

企業としても、基本的な退職届の書き方を理解しておくことで、従業員への適切なアドバイスや、提出された書類の不備をチェックする際に役立ちます。

ここでは、どのような雇用形態であっても共通する、最低限押さえておきたい退職届の書き方のポイントを横書きと縦書きそれぞれで解説します。

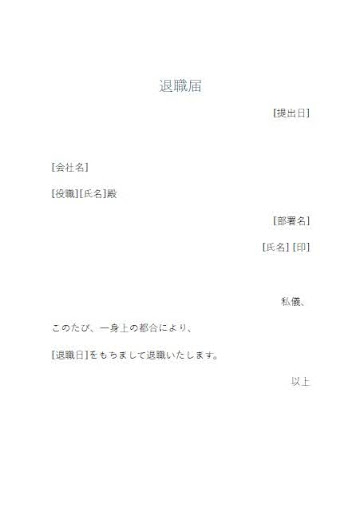

【横書きの退職届】

表題:「退職届」と明確に記載します。

提出日:実際に会社へ退職届の提出日を記載します。和暦・西暦どちらでも構いません。

宛名:会社の最高責任者(通常は代表取締役社長)の氏名を、敬称「殿」をつけて記載します。

所属部署・氏名:従業員自身の所属部署と氏名を記載し、捺印します。

本文:定型文を用いるのが一般的な退職届の書き方です。本文中に実際に退職する日付を入れます。

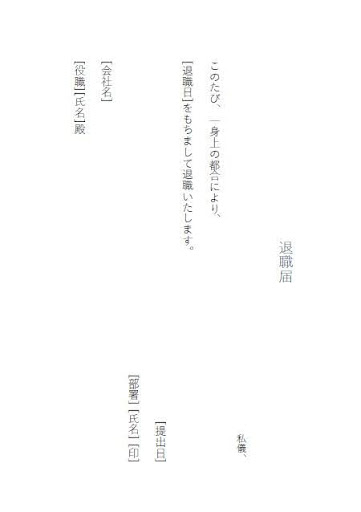

【縦書きの退職届】

縦書きの退職届は、横書きの場合と記載事項の順序が異なるため、注意が必要です。

これらの項目を漏れなく、かつ正確な書き方で記載することが、スムーズな退職手続きの第一歩となります。

退職届の書き方は手書き?パソコンも可能?

結論から言うと、法律上、退職届の書き方が手書きである必要は必ずしもありません。パソコンで作成した退職届も有効です。

| 退職届の書き方 | メリット | デメリット |

| 手書きの退職届 | ・丁寧な印象を与えやすい・偽造が比較的難しい | ・書き損じのリスクがある・作成に時間がかかる |

| パソコンの退職届 | ・修正が容易・短時間で作成できる・読みやすい | ・手書きに比べて事務的な印象を与える |

どちらの書き方を選ぶかは、基本的には従業員の判断に委ねられ、どちらでも問題ありません。

重要なのは、必要な情報が正確に記載されているか、そして本人の意思表示であることが明確であるか、という点です。パソコンで作成した場合でも、署名・捺印は本人がおこないます。

経営者も知っておくべき手書き退職届の便箋、封筒、ボールペン選びのポイント

もし従業員が手書きで退職届を作成する場合、書き方だけでなく、使用する便箋や封筒、筆記用具にも一定のマナーがあります。

経営者としても、これらのポイントを把握しておくことで、従業員へのアドバイスや、受け取った退職届が社会通念上適切な書き方で作成されているかを確認できます。

便箋の選び方と書き方

サイズ:B5またはA4サイズが一般的です。

種類:白無地の縦書き用便箋がもっともフォーマルな書き方に適しています。罫線はあってもなくても構いません。

書き方:縦書きが基本ですが、横書きでもマナー違反ではありません。

封筒の選び方と書き方

サイズ:便箋を三つ折りにして入れる長形3号(B5便箋の場合)や長形4号(A4便箋の場合)が一般的です。

種類:白無地の二重封筒がもっとも丁寧とされています。郵便番号枠のないものが一般的です。

表面の書き方:中央に「退職届」と記載し、左下に提出者の所属部署と氏名を書きます。手渡しの場合、宛名は不要です。

裏面の書き方:左下に提出者の所属部署と氏名を記載します。封はのり付けし、「〆」マークを記入するのが丁寧です。

ボールペン・筆記用具の選び方と書き方

種類:黒色のボールペンまたは万年筆を使用するのが一般的で、消せるボールペンや鉛筆は不可です。

書き方:楷書で丁寧に、読みやすく書くことが重要です。修正液や修正テープの使用は避け、書き損じた場合は新しい便箋に書き直すのが正しい書き方です。

これらの書き方のポイントは、あくまで一般的なマナーであり、法的な拘束力はありません。しかし、円満な退職のためには、こうした細やかな配慮も大切です。

従業員から不備のある退職届を受け取ったらどうする?

従業員から提出された退職届に、書き方の誤りや記載漏れなどの不備が見つかることもあります。

不備のある退職届を受け取った場合、企業は以下のように対応するのが適切です。

- 本人に確認

不備の内容を具体的に伝え、修正を依頼します。感情的にならず、事務的に退職届の書き方のどの部分に問題があるのかを指摘します。 - 修正方法の指示

軽微な誤字脱字であれば、本人の同意を得て二重線で訂正し訂正印を押してもらうことも考えられますが、基本的には新しい用紙に正しい書き方で再提出してもらうようにしたいです。 - 再提出の期限

再提出の期限を設け、いつまでに正しい書き方の退職届を提出してもらいたいかを明確に伝えます。 - 記録の保持

最初に提出された不備のある退職届も、念のためコピーを取っておくなどして、経緯を記録しておきます。

重要なのは、従業員とコミュニケーションを取り、正しい書き方で再提出を促すことです。適切な退職届の書き方で書類が整って初めて、後の手続きがスムーズに進みます。

退職届受理後にスムーズな手続きを進める方法

従業員から適切な書き方で作成された退職届を正式に受理したら、次は内容に基づき、滞りなく退職手続きを進める段階に入ります。

退職のプロセスをスムーズにおこなうことは、退職する従業員との良好な関係を維持するだけでなく、社内の他の従業員への影響や、法的なリスクを最小限に抑えるためにも非常に重要です。

ここでは、経営者が退職届受理後に取るべき具体的なステップと、円滑な手続きのためのポイントを解説します。

1. 退職届の内容最終確認と社内共有の準備

受理した退職届の記載内容(退職日、退職理由など)に最終的な誤りがないか、そして書き方に法的な問題がないかを確認します。

- 関係部署への通知準備

- 就業規則の再確認

2. 業務引継ぎ計画の策定と実行

退職する従業員が担当していた業務を、他の従業員や後任者へスムーズに引き継ぐことは、事業継続性の観点から極めて重要です。

- 引継ぎ計画の作成指示

- 進捗管理とサポート

- 最終チェック

3. 有給休暇の取り扱いと最終出社日の調整

退職日までに未消化の年次有給休暇がある場合、従業員はこれを取得する権利があります。

- 有給休暇残日数の確認

- 消化スケジュールの調整

4. 貸与品の返却と機密情報の取り扱い

従業員に貸与していた物品の返却手続きを進めます。

- 返却リストの作成と確認

- データや書類の整理・破棄

- 誓約書の提出

5. 社会保険・雇用保険の手続きと給与関連処理

退職にともない、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および雇用保険の資格喪失手続きが必要です。これらの手続きは期限が定められているため、迅速におこなう必要があります。

- 資格喪失届の提出

- 離職票の発行

- 最終給与の計算と支払い

- 住民税の手続き

6. 退職前面談の実施と円満な送り出し

可能であれば、退職する従業員と最終的な面談(退職前面談)の機会を設けます。

- 退職前面談

- 退職理由の再確認

- 会社に対する意見や要望のヒアリング

- これまでの貢献に対する感謝の伝達

- 最終出社日の対応

- 最終出社日には、社内での挨拶の機会を設けるなど、円満に送り出す配慮をします。

これらの手続きを一つひとつ丁寧に進めることで、法的な問題を回避し、退職する従業員との良好な関係を保ちながら、社内の混乱を最小限に抑えられます。

まとめ

この記事では、企業向けに退職届の種類と法的な意味合い、従業員への書き方指導のポイント、提出された退職届を受理する際の判断基準、さらには受理後のスムーズな手続きについて解説しました。

適切な知識を持つことで、退職届の不備による手戻りを防ぎ、法的なリスクを回避できます。従業員の意思を尊重しつつ、会社として毅然とした対応を取るためには、正しい理解が不可欠です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録