【企業も知るべき】退職願の正しい書き方は?手書き・パソコン別に紹介

企業で働く社員が退職を申し出る際に提出する「退職願」は、ビジネスマナーの一環として重要な書類です。

この記事では、退職願の正しい書き方や封筒マナー、テンプレート例、提出の流れまでを網羅的に解説します。さらに、企業側が退職願を受け取る際に気を付けるポイントも紹介しており、社員と企業の双方に役立つ内容です。

以下では、中小企業566社へのアンケート調査をもとに、離職の実態と防止に向けた取り組みを分析しました。

従業員の離職理由や企業が実施している対策を、数値とグラフでわかりやすく解説しています。

人材定着に課題を感じている中小企業の経営者・人事・労務担当者の方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

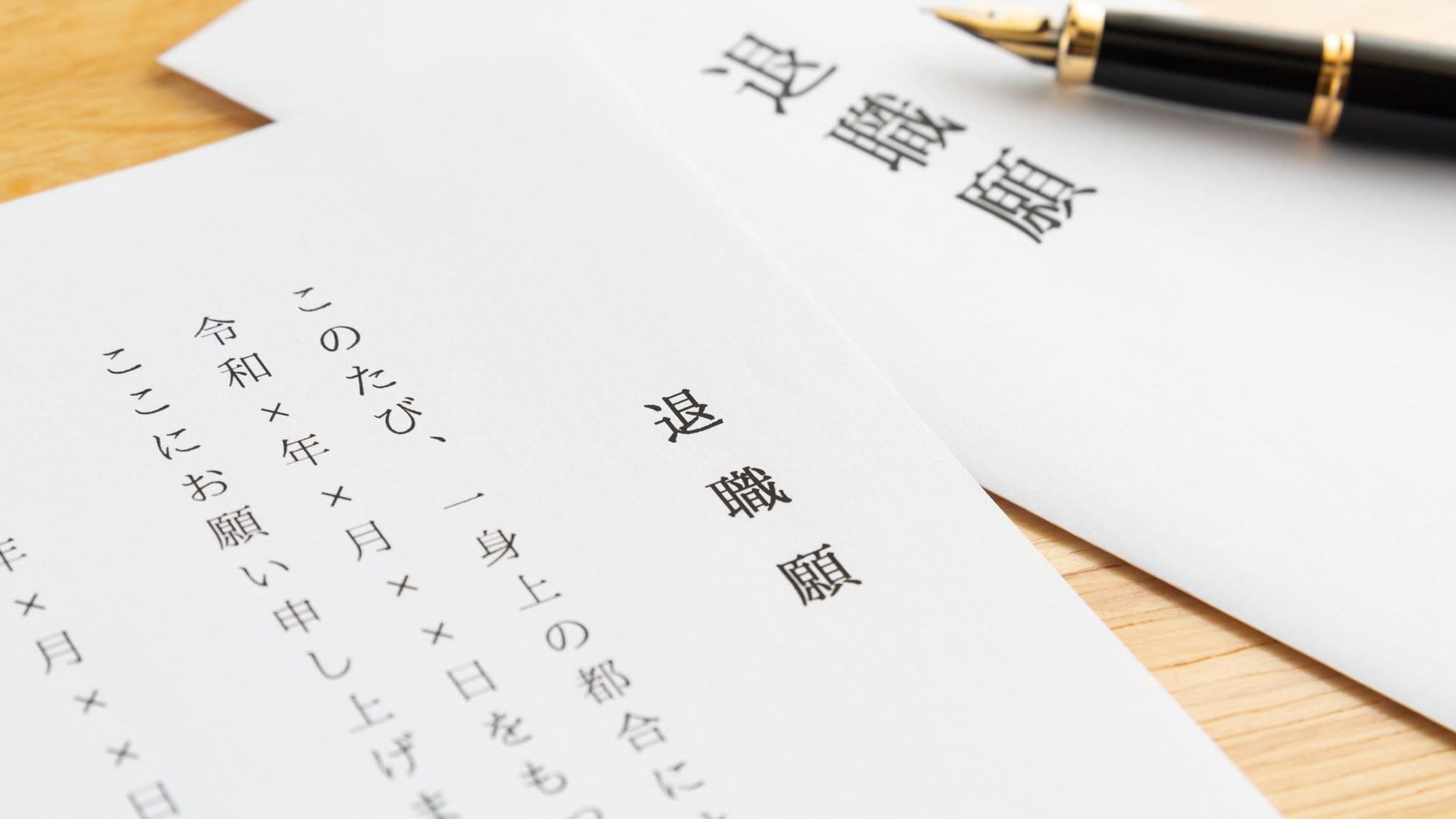

退職願とは?

退職願とは、社員が自発的に退職の意思を表明するために会社に提出する書類です。あくまで「退職したい」という希望を伝えるものであり、会社が承諾することで退職が正式に決まるという性質を持っています。

法的には、就業規則に定められた手続きや退職時期に従えば、必ずしも書面での提出が義務付けられているわけではありません。しかし、多くの企業ではビジネスマナーや手続きの明確化のために退職願の提出が求められています。

退職願・退職届・辞表は何が違う?

似たような言葉でも、「退職願」「退職届」「辞表」は意味と使われ方が異なります。以下の表で、それぞれの違いを整理しましょう。

| 用語 | 意味・特徴 | 主な提出者 | 法的効果 |

| 退職願 | 退職の希望を会社に申し出る文書 | 一般社員 | まだ効力なし(承諾が必要) |

| 退職届 | 退職することを一方的に通知する文書 | 就業規則に基づき社員が提出 | 提出時点で効力が生じる場合もある |

| 辞表 | 役職(役員・公務員など)を辞任する旨の文書 | 取締役、代表者、公務員など特別職 | 形式上の礼儀だが効力も強い |

たとえば、一般社員が退職する際には「退職願」や「退職届」が使われます。しかし、役職者が辞任する場合は「辞表」が用いられるのが通例です。

どの書式を使うかは立場と状況によって変わるため、文言選びには注意が必要といえます。

【受け取ってもいい?】退職願の基本的な書き方(手書き・パソコン)

退職願は、基本的に手書きがマナーとされている一方で、近年ではパソコン作成も認められるケースが増えています。どちらを選ぶにしても、丁寧さと形式に沿った記述が重要です。

企業としては、「この形式でなければ無効」ということはなく、提出された内容が退職意思を明確に示していれば原則として有効とされます。

ただし、形式に不備があるとトラブルの元になりかねません。そのため、社員に対して事前に書き方を案内するのが望ましい対応です。

手書きが基本?ボールペン・便箋・紙の選び方

手書きの場合は、黒のボールペンや万年筆を使い、縦書き用の白無地便箋を選ぶのが一般的です。罫線入りのレポート用紙やコピー用紙は避け、ビジネス文書としてふさわしい清書用の用紙を使用しましょう。

また、文字がかすれたりにじんだりしないように、筆記具の選択にも注意が必要です。シャープペンシルや消えるインク(フリクションなど)はマナー違反とされるため、使用は避けてください。

横書きと縦書き、どちらが正しい?

一般的には縦書きが正式とされていますが、パソコンで作成する場合や社内での慣習によっては横書きでも問題ありません。ただし、縦書きの方が改まった印象を与えるため無難です。

最も大切なのは内容が整っており、読みやすいことだといえます。横書きを選ぶ場合も、敬意をもった表現と適切なレイアウトに注意しましょう。

書き出し・日付・宛名・理由・署名の書き方

退職願の構成は「書き出し(本文)→日付→宛名→所属・氏名」が基本です。

書き出しには「一身上の都合により、退職いたしたくここにお願い申し上げます」と記載するのが一般的といえます。理由は詳細に書かず、「一身上の都合」で十分です。

日付は提出日、宛名は代表者の役職とフルネームとしましょう。

退職願の封筒と封入マナー

退職願は文書そのものだけでなく、封筒の使い方や封入方法にもビジネスマナーが求められます。

使用する封筒は白無地の二重封筒が基本です。市販の「履歴書用封筒」などは避け、無地で清潔感のあるものを選びましょう。

封筒の表面には「退職願」と縦書きで記載し、裏面の左下には自分の部署名と氏名を小さく記載します。受領者が確認しやすくするため、封入時は退職願を三つ折りにして封筒に入れ、封はせずに渡しましょう。

【例文付き】退職願のフォーマット集

退職願の作成にあたって、形式の整ったテンプレートを参考にすることがコツです。ここでは、手書き用(縦書き・横書き)とパソコン用(Word形式)の文面例、そして封筒の記載例(表裏)を紹介します。

企業としても、従業員からの相談に備えて、こうしたフォーマットを整備しておくとトラブル防止に役立ちますのでご確認ください。

手書き用テンプレート(横書き)

こちらでは横書きのテンプレートを紹介します。

| 退職願 このたび、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職させていただきたく、お願い申し上げます。 令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇 代表取締役社長 〇〇〇〇 様 〇〇部 〇〇〇〇(署名) |

パソコン用テンプレート(Word形式)

パソコンで作成する場合も基本構成は手書きと同様です。Word形式で作成する際は、余白を十分に取り、フォントは明朝体が推奨されます。印刷後は署名欄に自署するのが望ましいです。

| 退職願 私儀、令和〇年〇月〇日をもちまして、一身上の都合により退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇 代表取締役社長 〇〇〇〇 様 〇〇部 〇〇〇〇(署名) |

企業側としては、テンプレートを社内イントラや共有フォルダに準備しておくと便利です。

封筒の記載例(表面・裏面)

退職願を入れる封筒は白無地の縦長封筒を使用し、以下のように記載します。

表面は以下です。

| 退職願(縦書き、中央に記載) |

裏面は以下になります。

| 所属・氏名(左下に小さく) 例)総務部 山田太郎 |

封はせず、中身が退職願であることがすぐに分かるようにしましょう。誤って他の文書と混同されることを防ぎます。

退職までのスケジュール・流れ

退職までには、いくつかの段階を踏む必要があります。以下は、一般的な流れをまとめたスケジュール表です。

| 内容 | 備考 | |

| 1 | 上司に口頭で意思を伝える | できるだけ早めに。まずは直属の上司に非公式に相談するのが一般的。 |

| 2 | 退職願を提出 | 原則は1〜2か月前。就業規則に従って文書で提出。 |

| 3 | 会社側の承認・面談 | 人事や上長との面談を経て、退職日や引継ぎスケジュールを確認。 |

| 4 | 業務引継ぎ・書類整理 | 顧客情報、案件状況、マニュアルなどの引継ぎを実施。 |

| 5 | 備品返却・手続き完了 | 社用PC・社員証・名刺などの返却、社会保険・年金等の手続きも。 |

| 6 | 最終出社・退職日 | 有休消化を含めたスケジュール調整も必要。 |

退職願の提出はスタート地点に過ぎません。円滑な引継ぎを進めるためにも、事前に上司へ口頭で相談した上で、就業規則に即したタイミングで書面を提出するのが理想的です。

企業側も、就業規則の明文化、業務引継ぎのマニュアル化、最終日のチェックリスト整備などを行っておきましょう。

【企業向け】退職願を受け取る前に退職者に伝えるべきこと

退職は従業員の意思だけでなく、企業側の対応次第でトラブルにもなり得ます。

特に退職願の受領前後は、企業として必要な情報を明確に伝えることが重要です。以下に2つの基本事項を解説します。

就業規則を伝えよう

退職希望の申し出があったら、まずは就業規則に定められた退職手続きのルール(申出期限や形式)を伝えることが先決です。

規定で「1か月以上前に退職願を提出」などの条文がある場合、それに従ってもらう必要があります。口頭だけでなく、該当条文を示したうえで正式な案内を行うと、のちの認識違いを防ぐことが可能です。

参考記事:就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説

提出先と提出方法を伝えよう

退職願の提出先(直属の上司、人事部など)と、提出方法(手渡し、郵送、メール可否)についても明確にしておきましょう。

例えば、社内規定で「直属の上司に紙で提出」が義務づけられている場合は、形式に不備があると無効とみなされる可能性もあります。退職願のひな形や封筒マナーなども併せて案内すると、円滑に進めることが可能です。

参考記事:就業規則変更届とは?書き方、フォーマットなどを知って報告漏れを回避しよう!

まとめ

退職願の提出は、従業員と企業の双方にとって重要な転機です。退職願・退職届・辞表の違いを理解し、正しい書式やマナーを守ることで、円満な退職につながります。

企業側も就業規則の明示や提出方法の案内を徹底し、不要な混乱を防ぐことが大切です。退職の意志表示から最終日まで、ルールと配慮をもって対応しましょう。

こうした細かいルール整備によって、企業の守りを強化できます。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録