景品表示法のガイドラインとは?消費者庁・公正取引委員会のルールをわかりやすく解説

景品表示法のガイドラインは、不当な表示や過大な景品類から消費者を守り、公正な市場競争を保つための重要なルールです。

とくに、キャンペーンや広告などを通じて、自社の商品やサービスをアピールしている中小企業の販促・広告・マーケティング担当者の皆さんは要注意です。

知らずに違反してしまうと、企業の信用を失うだけでなく、多額の課徴金が課される可能性もあります。

この記事では、景品表示法が定める景品類や表示に関するガイドラインの目的と全体像、さらに違反事例や罰則をわかりやすく解説します。

目次

景品表示法ガイドラインとは?目的と全体像をわかりやすく解説

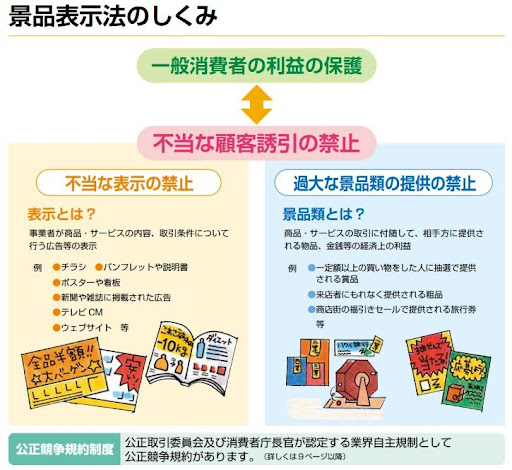

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)ガイドラインは、消費者庁によって定められています。

商品の品質や価格、過大な景品類の提供を規制することで、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選べる環境保護を目的としています。

ガイドラインは、景品類の制限や表示に関する規制について具体的な基準を示しているのです。

景品表示法とは?

景品表示法は、事業者が消費者を誘引するためにおこなう「景品」や「表示」に関する規制を定めた法律です。

事業者が提供する商品やサービスの情報を正確に伝えることで、消費者は適切な判断を下すことが可能になるのです。

景品表示法違反の罰則

景品表示法違反が疑われる場合、以下の流れで進みます。

- 消費者庁が調査を実施

- 違反が確認されると、再発防止を求める「措置命令」が出される

- 違反行為で得た不当な利益に対しては、「課徴金納付命令」が課される

課徴金納付命令が出た場合、事業者は社会的信用の失墜だけでなく、経済的なペナルティも受けることになります。

参考)消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」

景品表示法ガイドラインに関する消費者庁と公正取引委員会の役割

景品表示法に関する業務は、主に消費者庁と公正取引委員会が担っており、役割に違いがあります。

| 項目 | 消費者庁 | 公正取引委員会 |

| 主な役割 | 景品表示法の運用・執行の「司令塔」として、消費者行政を統括 | ・かつて景品表示法を所管していたが、2009年9月に消費者庁へ業務移管 ・現在も調査権限の一部を消費者庁長官から委任され調査を実施 |

| 所管する法律・目的 | 景品表示法を含む消費者に身近な法律を所管し、一般消費者の利益保護が主な役割 | 公正な競争環境の確保が目的 |

| 具体的な業務 | ・景品表示法違反の疑いがある行為について、事業者への事情聴取、資料収集などの調査を実施 ・措置命令や課徴金納付命令を発動 | ・「公正競争規約」の認定において重要な役割を担う ・業界が自主的に定める景品や表示に関するルールの認定審査をおこない、事業者間の公正な競争の確保を推進 ・規約は消費者庁と共同認定 |

消費者庁が景品表示法全体の執行を担う一方、公正取引委員会は消費者庁からの委任に基づき調査をおこなうほか、事業者間の公正な競争環境の維持に貢献しています。

参考記事:【わかりやすい】景品表示法ってなに?企業が知るべきガイドライン、違反事例など

景品表示法における景品規制のガイドライン

景品規制のガイドラインは、事業者による過大な景品提供を防ぎ、消費者が冷静に商品を選べるようにするためのルールです。

「景品類」の定義

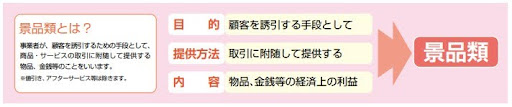

景品表示法における「景品類」とは、以下の3つの要件をすべて満たす経済上の利益を指します。

- 顧客誘引性:顧客を誘引するための手段として提供されるものである

- 取引付随性:事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して提供するものである

- 経済的利益:物品、金銭、その他の経済上の利益である

具体的には、商品の購入者に対し抽選で提供される賞品や、来店者にもれなく提供される粗品などが該当します。ただし、値引きやアフターサービス、商品の販売やサービスの提供に必要な物品などは、原則として景品類には含まれません。

景品の金額上限

景品表示法では、「景品類」の種類によって提供できる金額の上限が定められています。主な景品類の種類と、それぞれの金額上限は以下のとおりです。

一般懸賞

商品やサービスの購入者や利用者を対象に、くじや抽選など偶然性や特定の行為の優劣によって提供される景品です。

| 懸賞による取引価額 | 最高額 | 総額 |

| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |

| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |

共同懸賞

商店街の福引など複数の事業者が共同で実施する懸賞です。

| 最高額 | 総額 |

| 30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |

共同懸賞の場合、取引価額にかかわらず最高額は一律30万円です。

総付景品

懸賞によらず、商品やサービスの利用者、来店者にもれなく提供される景品です。

| 取引価額 | 景品類の最高額 |

| 1,000円未満 | 200円 |

| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2(20%) |

総付景品には、一般懸賞や共同懸賞とは異なり、総額の規制はありません。

景品表示法における表示規制のガイドライン

表示規制のガイドラインは、商品やサービスの誤解を招くような不当な表示から消費者を守るための指針です。

優良誤認表示に関する景品表示法ガイドライン

優良誤認表示とは、商品やサービスの内容について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示のことです。

例えば、「一般的な製品の2倍の耐久性!」と表示しているにもかかわらず、実際には同程度であったり、根拠がなかったりする場合が該当します。

そのため、景品表示法ガイドラインでは、具体的にどのような表示が優良誤認に当たるのか、どのような点に注意して表示をおこなえばよいのかを定めているのです。

有利誤認表示に関する景品表示法ガイドライン

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤解させる表示のことです。

例えば、「今だけ半額!」と表示しているのに、実際には期間を過ぎても同じ価格であったり、通常価格を不当につり上げて割引と見せかけたりするケースが該当します。

そのため、景品表示法ガイドラインでは、二重価格表示やセール期間、限定性など、価格や取引条件に関する表示について詳細なルールを設けているのです。

その他の表示に関する景品表示法ガイドライン

景品表示法で規制される表示は、優良誤認表示と有利誤認表示だけではありません。多岐にわたる商品やサービスの特性に応じたさまざまな表示が規制の対象となります。

- 原産国表示

商品の原産国について不当に誤解させる表示

例:海外製品であるにもかかわらず、国産であるかのように表示 - おとり広告

実際には購入できない商品やサービスを、客寄せのために広告表示

例:非常に安い価格で広告しながら、来店すると該当商品はなく、別の高価な商品をすすめる

景品表示法ガイドライン違反の事例

ここでは、よくある景品表示法ガイドライン違反事例を紹介します。

食品表示に関する景品表示法違反事例

食品表示における景品表示法違反の事例では、あるホテル内の飲食店に対する措置命令があります。

この事例では、メニューに「牛フィレ肉のステーキ」などと記載されていたにもかかわらず、実際には生鮮の牛の切り身ではなく、加工された成形肉が使用されていました。

あたかも生肉を使用しているかのように消費者を誤認させる表示は、景品表示法上の優良誤認表示に該当します。

参考)消費者庁「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」p.10

二重価格の違反事例

事業者が「当店通常価格」といった、あたかも過去に販売されていたかのような印象を与えて、実際よりも高い価格を比較対照価格として表示するケースが該当します。

ある衣料品店が、「紳士スーツ 当店通常価格 58,000 円の品 40,000 円」と表示していたとします。

しかし、実際には同一のスーツが、通常は45,000円で販売されていた場合、58,000円という「通常価格」は実態と異なるため、消費者に実際よりも著しく有利であると誤解させる「有利誤認表示」に該当するおそれがあります。

参考)消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」p.8

中小企業の景品表示法ガイドライン遵守チェックポイント

中小企業が景品表示法を遵守し、不測の事態を避けるためのチェックポイントを紹介します。

金額上限と提供方法の基本ルール徹底確認

景品表示法における「景品類」には、種類ごとに提供できる金額の上限が厳しく定められています。正しく理解し、自社のキャンペーンやプロモーションが法律に抵触しないかを常に確認することが重要です。

- 一般懸賞・共同懸賞の金額上限

- 総付景品の金額上限

消費者を誤解させない!不当表示の防止策

広告、チラシ、Webサイト、SNSなど、あらゆる媒体での表示について、社内で複数名による二重・三重の確認をおこなうことが不当表示の防止につながります。

- 商品やサービスの品質、性能、効果について、客観的な根拠に基づいた表示

- 二重価格を用いる場合、実態に即しているかを確認

最新の景品表示法ガイドライン情報を確認する

景品表示法に関するガイドラインや規制は、社会情勢や新たなサービス形態の登場にともない、随時更新される可能性があります。

- 消費者庁サイトの定期的な確認

- 専門家への相談

参考記事:【わかりやすい】景品表示法に違反するとどうなる?中小企業が注意すべきリスクと対策

まとめ

この記事では、景品表示法の目的、消費者庁と公正取引委員会の役割、優良誤認・有利誤認表示といった表示規制の具体的なルールを中小企業の販促・広告・マーケティング担当者の皆さんが日々の業務で活用できるよう、わかりやすく解説しました。

景品表示法は、消費者と事業者双方にとって公正で健全な市場環境を築くための重要な法律です。知らずに違反してしまうリスクを回避し、消費者に信頼される企業であり続けるためには、このガイドラインを正しく理解し、遵守することが不可欠です。

常に最新の情報を入手し、専門家の意見も取り入れた適切なコンプライアンス体制が構築できれば、今後のキャンペーン企画や広告作成に活用できるでしょう。結果的に消費者から「信頼できる企業だ」と選ばれるための強力な武器となるのです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録