誹謗中傷はどこからが罪になる?中小企業が知るべき法的基準と対処法を徹底解説

現代のデジタル社会において、SNSや匿名掲示板はビジネスチャンスを広げる一方で、誹謗中傷が瞬時に拡散されるリスクも持ち合わせています。

中小企業は、大企業に比べて専門部署やリソースが限られているため、いざ誹謗中傷の被害に遭った際に、適切な対応を取るのが難しいと感じるかもしれません。

この記事では、誹謗中傷の法的定義や、どこからが罪になるのかという具体的な基準をわかりやすく解説します。

誹謗中傷の被害に遭ってしまった際の証拠保全の方法や相談先、被害を未然に防ぐための社内対策まで、実践的な対処法を徹底的にご紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

また、以下のレポートではコンプライアンス違反の代償や、企業のリアルな事例とともにコンプライアンス違反対策についても紹介しています。

「自社の従業員が誹謗中傷をして訴えられた!」などのリスクを最小限に抑えるためにも、併せてチェックしてみてください。

目次

誹謗中傷はどこから?定義と境界線

誹謗中傷とは、一般的に「特定の個人や団体に対し、根拠のない情報や悪意のある批判を浴びせ、名誉や信用を傷つける行為」を指します。

| 「誹謗中傷」とは、ネットやSNS上において、「他人を傷つけるような投稿」をすることをいいます。 |

出典)総務省「誹謗中傷・炎上」

しかし、どこから誹謗中傷にあたるのか、明確な線引きは難しいのが現状です。

誹謗中傷と批判の違い

誹謗中傷と批判は、どちらも他者への評価や意見を表明する行為ですが、目的、内容、与える影響において明確な違いがあります。

| 誹謗中傷 ≠ 批判意見 ほとんどのSNSには「誹謗中傷禁止」の利用規約があります。相手の人格を否定する言葉や言い回しは、批判ではなく誹謗中傷。 |

出典)総務省「情報発信編〜被害者にも加害者にもならないために~」

| 比較項目 | 誹謗中傷 | 批判 |

| 目的 | 対象を傷つけ、名誉や信用を毀損すること | 対象の改善や成長を促すこと |

| 内容 | 事実に基づかないデマ、虚偽の情報、または根拠のない個人攻撃、侮辱的な表現 | 事実に基づいた具体的な指摘、論理的な根拠を伴う意見 |

| 表現 | 罵倒、嘲笑、脅迫、差別的な言葉など、攻撃的で不適切な言葉遣い | 丁寧で尊重の念のある言葉遣い |

| 結果 | ・精神的苦痛 ・名誉毀損 ・信用低下 ・業務妨害など | ・課題解決 ・品質向上 ・信頼獲得など |

| 法的責任 | 名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪などに問われる可能性がある | 基本的に法的責任は発生しないが、度が過ぎると誹謗中傷と見なされる場合もある |

誹謗中傷は、企業や個人にとって甚大なダメージとなることから、法的措置を検討しなければならないケースもあるのです。

【事例あり】ネット・SNS・口コミの誹謗中傷はどこから発生する?

現代社会において、インターネットやSNS、口コミサイトは企業活動に不可欠なツールとなりました。しかし一方で、これらのプラットフォームは誹謗中傷の温床となり、企業のイメージや経営に深刻なダメージを与えるリスクもはらんでいます。

匿名掲示板での誹謗中傷による企業イメージ毀損

この事例では、ある匿名掲示板に、特定の店舗名を冠したスレッドが立てられ、その中で店舗や経営者に対する誹謗中傷が繰り返されました。

大企業に比べてブランド力が確立されていない中小企業の場合、誹謗中傷によって一度イメージが毀損されると回復に時間を要するケースが少なくありません。

参考)法務省「侮辱罪の事例集」

SNSでの従業員による誹謗中傷

この事例は、SNSの投稿欄に、特定企業の社長を名指しし、人間性やマネジメント能力を否定するような誹謗中傷を書き込んだものです。

従業員や元従業員による内部告発を装った誹謗中傷は、その内容が真実であるかのように受け取られやすく、企業へのダメージが大きくなる傾向にあります。

参考)法務省「侮辱罪の事例集」

虚偽投稿による風評被害

この事例は、新型コロナウイルス感染症が社会的に大きな影響を与えていた時期に多発したもので、特定の店舗に対し、全く根拠のない「感染源」としてのレッテル貼りがおこなわれたものです。

公衆衛生に関わるような誹謗中傷は、拡散が社会全体にも悪影響を及ぼす可能性があります。中小企業にとって、このような営業妨害は死活問題となり得ます。

参考記事:企業が備えるべき「誹謗中傷」完全ガイド! リスクを知って正しく対策しよう

誹謗中傷はどこから「罪」になる?知っておきたい法律と罰則

インターネット上での誹謗中傷が横行する現代において、自社や従業員が不当な攻撃を受けた際に、どこから法的措置を検討すべきか、基準を知っておく必要があります。

ここでは、誹謗中傷が「罪」となる具体的な要件と、加害者特定のための手段について解説します。

誹謗中傷で訴えられる基準はどこから?名誉毀損・侮辱罪の成立要件

誹謗中傷が法的な責任を問われる場合、主に名誉毀損罪と侮辱罪の適用が検討されます。それぞれの成立要件を理解することが、提訴の可否を判断する上での第一歩となります。

| 罪名 | 成立要件 | 罰則 | 特記事項 |

| 名誉毀損罪 (刑法230条1項) | 1. 公然と:不特定または多数の人が認識できる状態(ネット上の掲示板、SNSなど) 2. 事実を摘示し:具体的な事実を述べること(真実か否かは問わない) 3. 人の名誉を毀損した:人の社会的評価を低下させること | 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 | 公共の利害に関し、公益を図る目的で、かつ真実と証明された場合は成立しない |

| 侮辱罪 (刑法231条) | 1. 公然と:不特定または多数の人が認識できる状態(ネット上の掲示板、SNSなど) 2. 事実を摘示しなくても:具体的な事実を挙げずに、抽象的な悪口や罵倒で侮辱すること | 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 名誉毀損罪との大きな違いは「事実の摘示の有無」 |

中小企業が誹謗中傷の被害に遭った場合、これらの法的要件に照らし合わせ、どの罪に該当しそうかを判断することが重要です。

誹謗中傷で開示請求はどこからできる?加害者特定への道筋

匿名での誹謗中傷は、加害者の特定が困難であるという大きな壁があります。しかし、発信者情報開示請求制度を利用することで、加害者を特定し、法的責任を追及する道が開かれています。

発信者情報開示請求は、以下の二段階の手続きを経るのが一般的です。

1. コンテンツプロバイダへの開示請求

誹謗中傷の書き込みが掲載されている「コンテンツプロバイダ」に対し、書き込みのIPアドレスやタイムスタンプなどの情報開示を請求します。

裁判所では、名誉毀損や侮辱罪の成立する可能性が高く、開示の必要性があると判断した場合に開示命令を出します。

2. 経由プロバイダへの開示請求

コンテンツプロバイダからIPアドレスなどの情報が開示されたら、次にIPアドレスを管理している「経由プロバイダ」に対し、当該IPアドレスを利用していた契約者の氏名、住所などの情報の開示を請求します。

裁判所は、以下を確認した上で、経由プロバイダに契約者情報の開示を命じます。

- 開示を求める情報が特定電子メールの送信元に関する情報その他の侵害情報である

- 特定発信者情報が発信者に関する情報である

- 権利の侵害が明らかである

- 開示を受けるべき正当な理由がある

2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、これら二段階の手続きを一本化しておこなえる「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が導入され、加害者特定までの時間や労力が大幅に短縮されるようになりました。

誹謗中傷被害に遭ったらどこから動く?中小企業のための実践的対処法

ここでは、誹謗中傷被害に遭った際に、中小企業が取るべき実践的な対処法を具体的に解説します。

誹謗中傷の証拠はどこから集める?重要な保存方法

誹謗中傷に対して法的措置を検討する上で、もっとも重要なのが「証拠の保全」です。証拠がなければ、発信者の特定も、損害賠償請求も困難になります。

| 収集する情報 | 保存方法 | 確認・記録すべき情報 |

| 誹謗中傷が記載されているページ | スクリーンショットウェブページの保存(HTML形式など) | ・投稿日時 ・投稿者のユーザー名/ID ・投稿内容 ・URL ・サイト名 |

| 印刷 | ・スクリーンショット/ウェブページを撮った日時 ・印刷日時 | |

| 関連する情報 | 文脈の確認 | ・誹謗中傷の書き込み前後や関連スレッドのコメント |

| ほかWebサイトへの転載有無 | ・転載されているページのURL ・サイト名 ・投稿日時など | |

| 誹謗中傷によって生じた損害の記録 | 売上減少のデータ | ・レシート ・売上帳 ・会計データなど |

| 問い合わせや苦情の記録 | ・顧客からの問い合わせ内容 ・日時など | |

| 精神的苦痛に関する記録 | ・経営者や従業員が受けた精神的苦痛の状況 ・日時など |

【保存時の注意点】

書き込みは削除される可能性があるため、被害に気づいたらすぐに保存し、その後も定期的に確認・保存します。

公証役場での「ウェブページ記載情報の認証」は、費用はかかりますが、証拠の信頼性が高まる方法です。

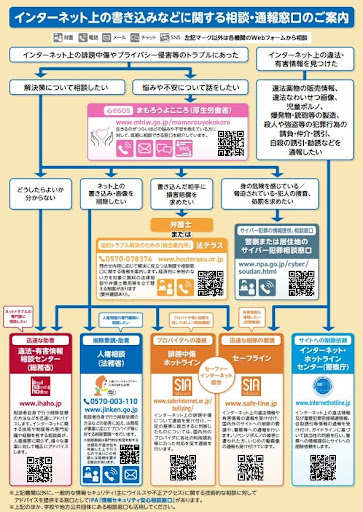

誹謗中傷の相談はどこから?

誹謗中傷の被害に遭った際、適切な窓口に相談することで迅速かつ効果的な解決につながります。

| 相談先 | 概要 | 対応範囲 |

| 弁護士 | インターネットトラブルに詳しい弁護士推奨 | 専門的な対応全般 |

| 警察 | 刑事事件としての立件を希望する場合 | 名誉毀損罪、侮辱罪などは刑事罰の対象となるため、捜査が進められる可能性 民事上の損害賠償請求の代理はおこなわない |

| 総務省違法・有害情報相談センター | インターネット上の違法・有害情報に関する相談 | 適切な相談窓口の案内や、プロバイダへの対応に関する助言 |

| 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口 | 各都道府県警察に設置されたサイバー犯罪に関する相談 | インターネット上のトラブルに関する相談 |

誹謗中傷の被害に気づいたら、躊躇なく上記の相談窓口に連絡し、適切な対応を取ることが、被害の拡大を防ぎます。

出典)警察庁「インターネット上の書き込みなどに関する相談 通報窓口のご案内」

誹謗中傷を未然に防ぐために:社内リテラシー向上と対策

誹謗中傷への対策は、被害に遭ってからの対処だけでなく、未然に防ぐための予防策も重要です。特に中小企業においては、社内全体でのインターネットリテラシーの向上と、明確なルールの設定が不可欠となります。

| 対策項目 | 内容 | 詳細 |

| インターネット・SNSリテラシー教育の実施 | 従業員向け | ・情報発信の危険性 ・プライベートと仕事の線引き ・著作権・肖像権の理解 ・フェイクニュース・デマの見分け方 ・誹謗中傷の加害者・被害者にならないための心得 |

| 経営層・管理職向け | ・従業員への指導方法 ・社内ルール策定のポイント ・緊急時の対応フローの習得 ・従業員のSNS利用状況把握と適切な指導の知識習得 | |

| 社内SNS利用ガイドライン・ルールの策定 | 明確な基準の提示 | ・公開禁止情報の明示 ・不適切な表現の例示 ・業務時間内のSNS利用の可否と範囲 ・会社関連情報発信時の承認プロセス |

| 違反時の罰則規定 | ・ガイドライン違反時の懲戒処分を明記し、周知徹底 | |

| 相談窓口の設置 | ・従業員がSNS利用で困った時や不適切な書き込みを発見した場合の相談窓口を設ける | |

| 定期的なモニタリングとリスク管理 | 自社に関する情報のパトロール | ・自社の言及状況を定期的にチェック ・異常な書き込みや不審な動きの監視 |

| 緊急時の対応フローの構築 | ・誹謗中傷発生時の対応責任者、対応時期、対応方法を具体的に決定 ・役割分担と連携体制の明確化 |

これらの予防策を講じることで、中小企業は誹謗中傷のリスクを低減し、安心して事業活動に専念できる環境を構築することが可能になります。

参考)

総務省「『インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ』の概要及び進捗状況」

参考記事:【2025年】厚生労働省が定めるハラスメントの定義を知って、企業の安定した経営を守ろう!

まとめ

この記事では、誹謗中傷と正当な批判の違いを理解し、どこからが法的な「罪」となるのかを説明しました。

万が一あなたの会社が誹謗中傷の被害に遭ってしまった場合は、焦らずできるだけ早く証拠を正確に保全することが何よりも大切です。警察や各種相談窓口も選択肢の一つですが、加害者特定や損害賠償請求を見据えるなら、弁護士への相談が効果的です。

もっとも大切なのは、被害を未然に防ぐための予防策です。従業員全員のインターネット・SNSリテラシーを向上させ、明確なSNS利用ガイドラインを策定することで、リスクから企業を守れます。

誹謗中傷は、企業の信用や利益を脅かす深刻な問題ですが、適切な知識と準備があれば、リスクを最小限に抑えることが可能なのです。

今日からできる第一歩として、まずはSNS利用ガイドラインの必要性について話し合ってみるのがおすすめです。小さな一歩でも、それが将来の大きなリスク回避につながるはずです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録