【572社の中小企業が回答】ハラスメントの理解度や発生状況を徹底調査!理解は進むも実態が伴っていない可能性あり

ISOおよびプライバシーマーク認証支援の専門企業である株式会社スリーエーコンサルティング(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:竹嶋 寛人)では、企業におけるハラスメントの理解度や発生状況などを把握するべく、572社に対してハラスメントに関する様々なアンケートを実施しました。

回答者は企業の総務・労務・法務担当者で、多くが「中小企業の従業員」となっています。

なお本記事では、調査結果についての概要のみを掲載しております。

調査結果に対する考察や、浮き彫りになった課題点、課題に対する解決策などは、以下のレポート資料に詳しく掲載していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

調査結果のサマリー

- ハラスメントへの理解は進むも実態が伴っていない

- パワハラとして最も多いのが「高圧的な叱責」

- ハラスメント防止に動いている企業は決して多くない

ハラスメントに対する理解度は進んでいるものの、「ハラスメントがあっても相談しづらい」「そもそも相談窓口があるかどうかもわからない」といったネガティブな回答が一定数ありました。

また、ハラスメント防止の取り組みを実施している企業も、一部に留まっている状況です。

ハラスメントに対する理解度

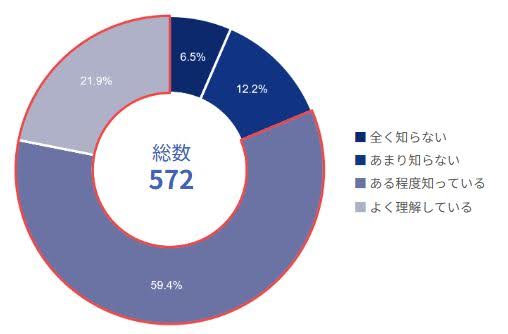

「ハラスメントに該当する行為や定義について、どの程度理解していますか?」という設問に対しては、「ある程度知っている(59.4%)」「よく理解している(21.9%)」と回答した人の合計が8割を超えました。

理解度自体は、かなり進んでいる状況です。

ハラスメントの発生状況

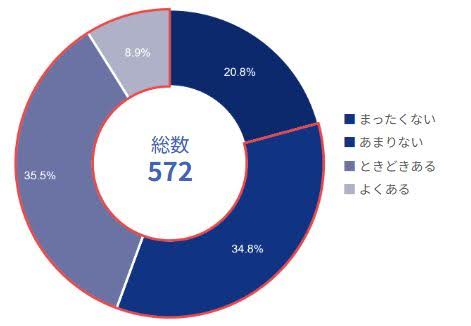

「職場内で『これはハラスメントかもしれない』と感じる言動を見聞きしたことはありますか?」という設問に対し、「まったくない」と回答したのは20.8%でした。

「あまりない(34.8%)」「ときどきある(35.5%)」「よくある(8.9%)」と、発生頻度の差こそあるものの、「ハラスメントはある」という回答が約8割に達しています。

ハラスメントに対する相談のしやすさ

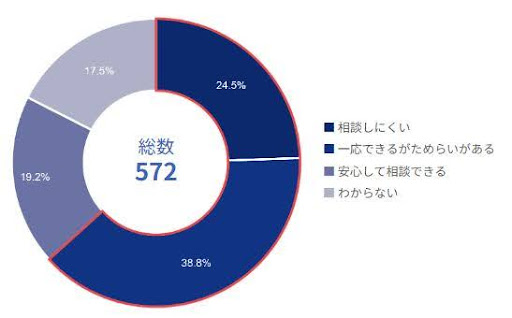

「ハラスメントの相談や通報をしやすい雰囲気があると思いますか?」という設問に対し、「安心して相談できる」と回答したのは19.2%に留まりました。

多数派なのは「一応できるがためらいがある(38.8%)」という回答で、相談は可能なものの、一定の抵抗感がある人が多いようです。

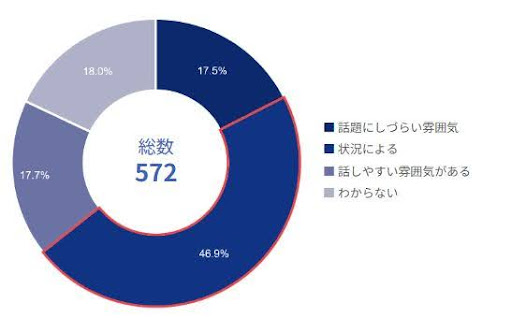

ハラスメントの話をしやすい状況にあるか

「職場でハラスメントに関する話題を取り上げたり、改善を促す雰囲気がありますか?」という設問に対しては、「状況による(46.9%)」という回答が最多でした。

誰もハラスメントの話をしていない状況で自分から切り出すのは憚られる、ということでしょう。

なお、「話しやすい雰囲気がある」というポジティブな回答は18.0%に留まっています。

具体的なハラスメント例

「周囲で『これはハラスメントかもしれない』と感じた言動について、差し支えない範囲で教えてください」という設問に対しては、自由回答であったことから、様々な意見が寄せられました。

その中でも特に多かったのが、「パワハラ」と「セクハラ」に関する意見です。

【パワハラに関して寄せられた意見の一部】

- 強い言葉で人格を否定された

- 他の従業員の前で怒鳴り散らす

- 明らかに怒った声で「で?」と聞き続ける

【セクハラに関して寄せられた意見の一部】

- 「やめて欲しい」と伝えても下ネタを言う

- 髪の毛がいいにおいだねと言われた

- 上司が社内メールで個人的に誘ってくる

なお、より多くの具体例や、このようなハラスメントをなくすためのアプローチについては、ダウンロード資料の方に記載していますので参考にしてください。

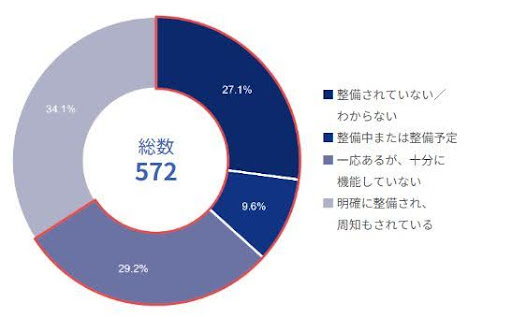

ハラスメント防止対策を実施している企業の割合

「ハラスメント防止に関する社内制度や規程は整備されていますか?」という設問に対して、「明確に整備され、周知もされている」と回答したのは34.1%でした。

3社に1社の割合で、十分なハラスメント対策が行われています。

一方で、「一応あるが、十分に機能していない(29.2%)」「整備されていない/わからない(27.1%)」という回答割合も多い状況です。

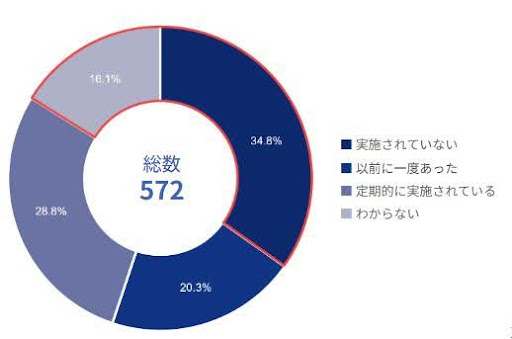

ハラスメントの研修・教育機会

「ハラスメントに関する研修や教育の機会はありますか?」という設問に、「定期的に実施されている」と回答した割合が28.8%でした。

この設問においても、「実施されていない(34.8%)」「以前に一度あった(20.3%)」という、ハラスメント対策に積極的ではない回答割合の方が上回っています。

さいごに

以上、572社を対象としたハラスメントの理解度や発生状況、実態などに関する調査報告でした。

なお、本記事では「概要のみ」の紹介となっています。

調査結果に関する考察や、企業側によるハラスメント防止対策の実情、ハラスメントに関して企業に内在するリスク、リスク解消に向けたアプローチなどについては、以下の資料で詳しく掲載・解説しているので、是非ダウンロードしてご覧ください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録