中小企業のための会社都合退職ガイド!リスクを避けて円満に進める方法

中小企業において、経営状況の変化や事業再編など、会社側の事情で従業員に退職をお願いする場面は、決して他人事ではありません。しかし、会社都合の退職には、さまざまなリスクがともないます。

この記事では、中小企業がこれらのリスクを最小限に抑えつつ、従業員との関係性を損なうことなく、会社都合退職を円満に進めるための実践的なガイドを提供します。

目次

【基本の知識】退職における「会社都合」と「自己都合」の決定的な違い

会社都合退職は、企業の倒産、事業所の閉鎖、リストラなど、会社側の事情による退職です。一方、自己都合退職は、従業員自身の転職、結婚、病気など、個人的な理由による退職を指します。

そもそも「会社都合退職」とは?具体的な理由と条件を解説

会社都合退職とは、企業側の都合や事業上の理由によって従業員が退職せざるを得ない状況のことです。

| 雇用契約は労使双方の合意により成立するものであるため、民法第623条では、「(雇用契約は)当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。この雇用契約の解約には、以下の3つのパターンがあります。 1.使用者側の一方的な意思表示によるもの(解雇など) 2.労働者側の一方的な意思表示によるもの(一身上の都合など) 3.労使双方の合意によるもの(定年、退職勧奨、休職期間満了など) |

出典)J-Net「退職勧奨」

会社都合退職の場合、従業員は自身の意思に反して会社を離れることになるため、労働者保護の観点から、失業保険(基本手当)の給付において優遇措置が講じられます。

自己都合退職との違いが一目でわかる比較表

会社都合退職と並んでよく耳にするのが「自己都合退職」です。この二つは、退職の理由がどこにあるかによって明確に区別されます。

| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |

| 退職理由 | ・会社の経営状況悪化 ・事業再編 ・倒産 ・解雇 ・退職勧奨など | ・転職 ・結婚 ・育児 ・介護 ・病気療養など |

| 失業保険給付 | ・特定受給資格者となり、給付制限なしで早期に受給開始 ・給付期間も長い | ・原則として2か月(または3か月)の給付制限期間あり ・給付期間は短い |

| 国民健康保険 | 特例措置により保険料が軽減される場合がある | 通常通り保険料の支払いが発生 |

| 国民年金 | 免除申請が可能になる場合がある | 通常通り保険料の支払いが発生 |

| 退職金 | ・就業規則に基づき支給 ・上乗せされるケースもある | ・就業規則に基づき支給 |

| 有給休暇の消化 | ・退職日までに消化が原則 ・残日数によっては買い取り交渉も | ・退職日までに消化が原則 |

参考)厚生労働省「知って役立つ労働法」p.43-47

参考記事:【企業向け】退職届の書き方は?受理していいか正しく判断しよう

会社都合退職のデメリット

中小企業にとって、従業員の「会社都合退職」は避けたい事態であり、いくつかの大きなデメリットをともないます。

企業が会社都合退職にしたくない理由とは

以下のような理由があるため、企業はできるだけ会社都合での退職にはしたくないのが現状です。

- 金銭的な負担が増加

- 企業のイメージや社会的評価への悪影響

- ハローワークへの届け出や関連書類の準備など、手続きが煩雑になる

転職市場への影響は?従業員の再就職は不利になるのか

従業員にとって、会社都合の退職が転職に不利に働くという懸念はよく聞かれます。確かに、履歴書に「会社都合により退職」と記載されることで、採用担当者が「何か問題があったのでは?」と考える可能性はゼロではありません。

しかし、重要なのは「会社都合」の具体的な理由です。会社側の明確な経営判断によるものであれば、従業員に非があるわけではないと理解されます。

むしろ、会社都合退職は失業保険の給付期間が長くなる、給付開始が早いなどのメリットもあり、再就職までの生活の安定につながりやすい側面もあります。

【実践編】会社都合退職の円満な進め方と手続きのすべて

会社都合退職は、企業にとっても従業員にとってもデリケートな問題です。トラブルを避け、双方にとって円満な解決を目指すためには、法的な知識はもちろん、丁寧なコミュニケーションと適切な手続きが不可欠です。

ここでは、中小企業が押さえておくべき実践的な進め方と、注意すべきポイントを解説します。

退職勧奨の進め方と注意点

退職勧奨は、従業員に退職を促す行為であり、その進め方を誤ると大きなトラブルに発展しかねません。重要なのは、あくまで「勧奨」であり、強制ではないという点を明確に伝えることです。

面談の際は、従業員のこれまでの貢献に感謝を伝えつつ、会社の状況や今後の方向性を丁寧に説明し、なぜ退職をお願いするに至ったのかを具体的に話します。このとき、面談の内容は記録に残しましょう。

退職金の優遇措置や特別有給休暇の付与など、従業員が退職後の生活設計を立てやすいようにすることも大切です。

退職勧奨に応じなかった従業員に対して不利益な取り扱いをすることは、法的に問題があることを認識しておく必要があります。労働基準法違反とならないよう、あくまで「任意」の退職であることを従業員が理解できるよう、慎重に進める必要があります。

参考)J-Net「退職勧奨」

従業員に支払うお金(補償金・退職金)の考え方

一般的に、退職金は就業規則や退職金規定に基づいて計算されますが、会社都合の場合、再就職支援の意味合いを込めて、通常よりも上乗せするケースが多く見られます。

また、30日前の解雇予告をおこなわない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。

これらの金銭的な措置は、従業員との信頼関係を維持し、スムーズな退職プロセスを促進するために不可欠な要素となるのです。

参考)厚生労働省「自己都合退職金の会社都合退職金に対する比率」

退職時の有給消化への対応

従業員が退職する際、残っている有給休暇の消化は法律で認められた権利です。中小企業としては、円滑な退職を実現するために、この有給消化の希望に柔軟に対応することが望まれます。

労働基準法では、従業員からの有給休暇取得の申し出に対し、会社は時季変更権(事業の正常な運営を妨げる場合に限り、ほかの時季に取得させる権利)を行使できます。しかし、退職時においては、ほかの時季に変更することが事実上不可能です。

退職日までの間に残日数を消化できるよう、従業員と十分に話し合い、業務の引き継ぎスケジュールなども考慮した上で調整を進めましょう。これにより、無用なトラブルを避け、円満な退職へとつながります。

必要書類の準備と手続き

会社都合退職の手続きを円滑に進めるためには、必要な書類を漏れなく準備し、所定の手続きをおこなうことが不可欠です。

まず、会社側が準備すべき書類としては、主に以下のものがあります。

- 離職票(雇用保険被保険者離職票)

- 雇用保険被保険者証

- 源泉徴収票

- 退職証明書(従業員から請求があった場合に発行)

- 健康保険資格喪失証明書

手続きとしては、退職日の確定後、離職票の作成準備を進め、退職日の翌日以降にハローワークへ提出します。同時に、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を年金事務所へ提出し、社会保険の手続きをおこないます。

参考記事:【企業も知るべき】退職願の正しい書き方は?手書き・パソコン別に紹介

ケース別|こんなときどうする?会社都合退職の判断

一口に会社都合退職と言っても、その背景にはさまざまなケースが存在し、中小企業においては、個別の事情に応じた適切な判断が求められます。

ここでは、中小企業が直面しやすい悩みに焦点を当て、具体的な対処法を解説します。

【事業譲渡・事業所閉鎖】に伴う退職の扱い

事業譲渡の場合、譲渡先に引き継がれる従業員はそのまま雇用継続されますが、引き継がれない従業員や、譲渡先での雇用条件が大きく変更され、退職せざるを得ない従業員は、会社都合退職となる可能性があります。

事業所閉鎖の場合も同様で、従業員の意図とは関係なく雇用が終了するため、原則として会社都合退職となります。

参考)厚生労働省「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」

従業員から「会社都合にしてほしい」と要求されたら?

このような要求があった場合、まずは従業員の主張を丁寧に聞き、事実関係を確認しましょう。

もし、客観的に見て会社側に何らかの問題があり、それが退職の大きな要因となっていると判断されるのであれば、話し合いの場で会社都合として扱うことも検討の余地があります。

ただし、安易に要求に応じるのではなく、なぜ会社都合を希望するのかの具体的な理由を明確にし、労働法規に照らして妥当性を判断することが重要です。

補償金の支払いで経営に影響が出ることはある?

日本には法的に定められた退職に伴う補償金制度は存在しません。しかし、解雇予告手当については労働基準法で明確に定められています。

会社が従業員を解雇する場合、原則として30日前までに予告が必要です。もしこの解雇予告をおこなわない場合、会社は従業員に対し、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。

予期せぬ支出を避けるためにも、解雇の際には法的な要件をしっかりと確認し、計画的に進めることが重要です。

従業員の生活を守るために経営者が知っておくべき知識

会社都合退職は、従業員にとって予期せぬ出来事であり、その後の生活への不安は計り知れません。経営者は、退職後の従業員の生活を支援するため、公的な制度に関する知識を持ち、正確な情報を提供することが重要です。

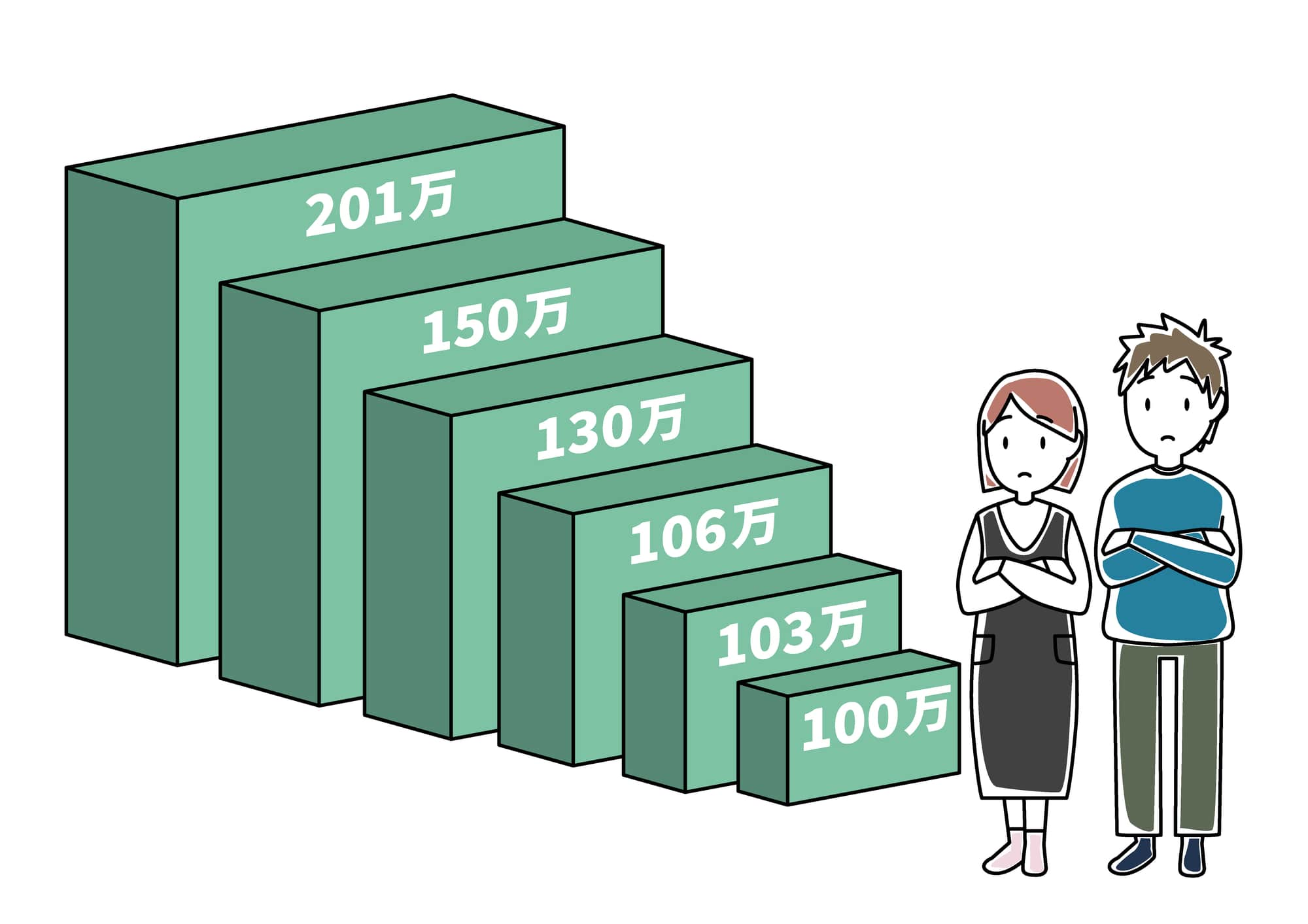

失業保険はいつから、いくらもらえる?期間と金額を伝える

会社都合退職の場合、従業員は「特定受給資格者」となり、失業保険(基本手当)の受給において優遇措置が適用されます。

もっとも大きなメリットは、待期期間(7日間)が経過すれば、原則としてすぐに給付が開始される点です。自己都合退職のような2か月間の給付制限期間はありません。

給付期間は、雇用保険の加入期間や退職時の年齢によって異なり、例えば、雇用保険加入期間が1年以上5年未満で30歳未満であれば90日、20年以上で45歳以上60歳未満であれば330日(特定受給資格者の上限)など、幅があります。

これらの情報は、厚生労働省のパンフレットなどで確認し、正確に従業員に伝えることで、退職後の生活設計を支援できます。

国民健康保険料・国民年金の減免制度について

会社都合退職後、従業員が再就職するまでの間、国民健康保険や国民年金への加入が必要となります。

しかし、収入が途絶える中でこれらの社会保険料を全額支払うことは、大きな負担となることがあります。そこで、経営者は、減免制度があることを従業員に伝えるべきです。

国民健康保険料には、会社都合で離職した特定受給資格者・特定理由離職者に対して、所得割額の軽減制度があります。

国民年金保険料についても、失業などの理由で保険料の納付が困難な場合、申請により全額または一部の免除、あるいは納付猶予が受けられます。

参考)国民年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

早期の再就職を支援する「再就職手当」とは

失業保険を受給中に、安定した職業に就き、一定の条件を満たすと「再就職手当」が支給されます。これは、会社都合の退職者も同様です。

| Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。 雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。 支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。 1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること 3.待期満了後の就職であること 4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること 5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。) 6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと 7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと 8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること ※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。 |

出典)厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

参考記事:離職票が届かないときの手続きは?企業のリスクや対応を徹底解説

まとめ

この記事では、中小企業が直面する可能性のある会社都合の退職について、その基本知識から円満な進め方、そして従業員が退職後に直面するであろう生活の不安を軽減するための公的制度まで、幅広く解説しました。

会社都合の退職は、企業にとってはリスクを伴うデリケートな問題ですが、適切な知識と準備があれば、トラブルを避け、前向きな解決へと導くことができます。

重要なのは、法的な義務を遵守しつつ、従業員一人ひとりの事情に寄り添った丁寧なコミュニケーションを心がけることです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録