【中小企業向け】離職防止の教科書!明日から使える施策アイデアと成功事例

従業員の離職は、企業にとって大きな損失です。新たな人材の採用や育成には時間とコストがかかり、残された従業員の業務負担増やモチベーション低下にもつながりかねません。

この記事は、中小企業が明日からすぐに実践できる具体的な離職防止策を網羅した「離職防止の教科書」として、そのヒントをお届けします。

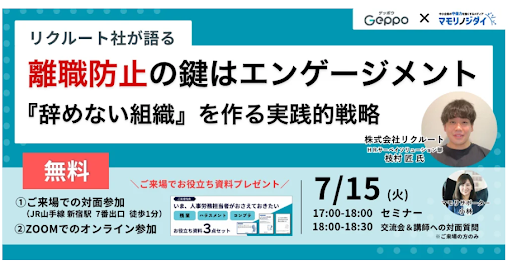

なお、以下は弊社が開催した離職防止セミナーのアーカイブとなります。

従業員の離職に悩む全ての担当者にとって、役立つ内容がふんだんに盛り込まれているので、ぜひ会員登録のうえ視聴してみてください。

会員登録は1分弱で完了するので、非常に簡単です。

ほかにも、ハラスメントや反社チェック対策、風評被害や残業代の未払いを防ぐ方法を解説したセミナー動画を掲載も掲載しています。今後もさまざまなセミナー動画を随時追加していく予定です。

有料級の情報を無料で学ぶことができるので、はやめにチェックしておきましょう。

>>リクルート社が語る 離職防止のカギはエンゲージメント 『辞めない組織』を作る実践的戦略の視聴はこちら

目次

なぜ今、中小企業に「離職防止」対策が急務なのか?

採用体力に限りがある中小企業にとって、人材の確保は経営の最重要課題の一つと言えます。

しかし、新たな人材の獲得以上に、今いる社員が「この会社で働き続けたい」と思える環境を整えること、すなわち「離職防止」の取り組みが、企業の未来を左右する課題となるのです。

離職が経営に与える深刻なダメージとは

一人の社員が離職することによるダメージは、単に「人手が一人減る」という問題にとどまりません。経営の根幹を揺るがしかねない、深刻な影響を及ぼすのです。

- 採用・育成コストの損失

- 残された社員の負担増と士気の低下

- 技術・ノウハウの流出

- 企業イメージの悪化

これらのダメージは相互に影響し合い、じわじわと企業の体力を奪っていきます。

「離職防止」は未来への投資

離職によるダメージの大きさを考えると、「離職防止」は単なるコスト削減策ではなく、企業の持続的な成長を実現するための「未来への投資」であると捉えるべきです。

社員が定着し、安心して長く働ける環境は、以下のような多くのメリットをもたらします。

- 従業員エンゲージメントの向上

- 組織力の強化と生産性の向上

- 採用力・ブランドイメージの向上

国(厚生労働省)も雇用関連の助成金などで企業の取り組みを後押ししています。自社に合った離職防止の成功事例を参考にしたり、効果的なツールや研修を導入したりすることは、未来への確かな一歩となるのです。

参考記事:離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

【原因分析】あなたの会社の離職理由は?よくある4つの原因

社員が退職を申し出る際、「一身上の都合」という言葉を使うことがほとんどです。しかし、表面的な言葉を鵜呑みにせず、自社に潜む離職の「真の原因」を分析することが、効果的な離職防止の第一歩です。

ここでは、多くの中小企業で見られる代表的な4つの離職原因を掘り下げていきます。

原因1:人間関係とコミュニケーションの課題

中小企業は、経営者や上司と社員の距離が近いのが魅力である一方、それが裏目に出るケースも少なくありません。

とくに問題となるのが、以下のようなコミュニケーションの不足です。

- 相談しにくい雰囲気がある

- 上司が部下の意見に耳を傾けない

- 感謝や称賛の言葉がなく、注意や叱責ばかり

このような環境では、社員は徐々に孤立感を深め、心を開かなくなります。日々の小さなすれ違いや誤解が積み重なり、やがて離職を選ぶという結論に至ってしまうのです。

原因2:評価・待遇への不満

給与や賞与といった待遇面への不満は、非常に直接的な離職動機です。しかし、社員が本当に不満を感じているのは、金額そのものよりも「評価の不透明さ・不公平さ」であることが多いのです。

- 評価基準が曖昧で、上司の主観で評価が決まっている

- 自分がどのような貢献をすれば評価されるのかがわからない

- 頑張っても頑張らなくても給与が変わらない

このような状況では、社員のモチベーションは著しく低下します。「正当に評価してくれる、さらに良い条件の会社を求めて離職しよう」と考えるのは自然な流れです。

原因3:キャリアパスへの不安と成長実感の欠如

意欲の高い若手・中堅社員ほど、自身のキャリアパスと成長実感を重視します。しかし、中小企業では日々の業務に追われ、体系的な研修制度やキャリア開発の機会を提供できていないケースが少なくありません。

毎日同じ業務の繰り返しで成長している実感が得られなければ、社員は「自分の市場価値が下がってしまうのではないか」と不安を覚えます。自身の将来を守るため、より成長できる環境を求めて離職してしまうのです。

原因4:長時間労働とワークライフバランスの乱れ

「働き方改革」が叫ばれる現代において、ワークライフバランスは職場選びの重要な基準です。慢性的な長時間労働、休日出勤の常態化、有給休暇の取得しづらさなどは、社員の心身を確実に蝕んで離職につながります。

参考記事:残業が100時間を超えたらどうなる?企業側のリスクや罰則内容

他社はどうやって成功した?中小企業の離職防止成功事例3選

ここでは、とくに参考となる3社の離職防止の成功事例をご紹介します。企業の規模や業種は異なりますが、その根底にある考え方や具体的なアイデアは、多くの中小企業にとって「離職防止の教科書」となるはずです。

出典)経済産業省「中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集」

エイベックス株式会社:早期離職防止と女性活躍

エンターテインメント業界のリーディングカンパニーであるエイベックス株式会社も、若手社員の早期離職や女性のキャリア継続に課題を抱えていました。そこで、社員一人ひとりのキャリアとウェルビーイングに寄り添う施策を展開しました。

- 取り組み

- 若手社員向けキャリア支援:入社3年目までの社員を対象に、人事担当者やキャリアアドバイザーとの定期的な面談を実施。キャリアへの不安や悩みを早期にキャッチし、個別のフォローアップ体制を構築。

- 女性活躍推進プロジェクト:「ABENISTA(アベニスタ)」と名付けたプロジェクトを立ち上げ、女性のキャリア形成を強力にバックアップ。コアタイムなしのフレックスタイム制度や、ライフイベントに対応した勤務制度を拡充。

- 健康経営の推進:社員が心身ともに健康で働けるよう、専門部署による相談窓口の設置や健康増進プログラムを提供。

- 成果

個々の社員のキャリアとライフプランに寄り添う包括的な支援体制を整えたことで、若手社員の定着率が向上し、離職防止につながる。

株式会社OZCompany:離職率の低下・サービスの向上

美容業界はかつて「長時間労働・低賃金」が当たり前とされ、高い離職率が課題でした。株式会社OZCompanyも例外ではなく、離職率は70%に達していたため、働く環境の抜本的な改革で乗り越えました。

- 取り組み

- 労働環境の改善:閉店後の見送りといった慣習を廃止し、8時間労働を徹底。有給休暇の完全消化も推進し、プライベートを大切にできる環境を整備。

- 明確な評価・給与制度:技術レベルや貢献度に応じた明確な評価制度を導入。頑張りが給与に正しく反映される仕組みが、社員のモチベーションをアップ。

- 教育体制の見直し:かつては営業後におこなっていた練習会を、すべて勤務時間内に実施。社員の成長を会社が時間的にも投資して支援。

- 成果

一連の改革の結果、70%だった離職率はわずか10%にまで激減。社員満足度の向上は、接客の質の向上にも直結し、顧客満足度とリピート率がアップ。

佐川印刷株式会社:女性の離職防止

印刷業の佐川印刷株式会社は、出産・育児を理由に離職してキャリア中断が生じる女性社員の多さに課題を感じていました。そこで、社員が仕事と育児を両立できるための、大胆かつ直接的な支援策を打ち出しました。

- 取り組み

- 24時間365日対応企業内保育所の設置:最大の課題であった「子どもの預け先」を会社が提供。夜勤や変則的なシフトにも対応できる24時間体制の保育所「さくらんぼ保育園」を設立。

- 柔軟な勤務制度:子育て中の社員が利用できる短時間勤務制度を導入し、無理なく働き続けられる環境を整備。

- 復帰しやすい文化の醸成:産休・育休の取得を奨励し、職場復帰を歓迎する文化の形成。

- 成果

企業内保育所が、女性社員の強力な支えとなり、出産を理由とした離職が大幅に防止。優秀な人材の定着に成功。

効率的に離職防止を進めるためのおすすめ「離職防止ツール」

従業員の定着は、企業の持続的な成長において不可欠です。離職率を低下させるためには、従業員満足度を高め、エンゲージメントを向上させるための効果的な施策が求められます。ここでは、離職防止に役立つおすすめのツールを3つのカテゴリに分けてご紹介します。

従業員のホンネが見える「サーベイツール」

従業員がどのような課題を抱えているのか、何に不満を感じているのかを把握することは、離職防止の第一歩です。サーベイツールは、従業員の意識や満足度を定期的に調査し、その結果を可視化するのに役立ちます。

- 従業員エンゲージメントサーベイ:従業員がどれくらい会社に貢献したいと考えているか、仕事に熱意を持っているかを測るための調査。エンゲージメントが高い従業員は離職率が低い傾向。

- パルスサーベイ:短期間で頻繁に実施するアンケートで、従業員の現在の気分やストレスレベルなど、リアルタイムな状況を把握。

- 360度評価:上司、同僚、部下など、複数の視点から個人のパフォーマンスや行動を評価。本人が気づいていない強みや改善点を発見。

日々のコミュニケーションを円滑にする「社内SNS」

円滑なコミュニケーションは、従業員の離職を防ぎ、チームの一体感を高める上で重要です。社内SNSは、従業員間のコミュニケーションを活性化し、情報共有をスムーズにするためのプラットフォームです。

- ビジネスチャット:リアルタイムでのメッセージ交換やファイル共有が可能で、迅速な情報伝達とコラボレーションを促進。

- 社内ブログ・掲示板:企業からの情報発信や、従業員間のナレッジ共有、意見交換の場として活用。

- プロジェクト管理:チーム内でのタスク管理や進捗共有を効率化し、プロジェクトのスムーズな進行をサポート。

公平な評価を実現する「人事評価システム」

従業員が自身の働きが適切に評価されていると感じることは、モチベーション維持と離職防止において非常に重要です。人事評価システムは、評価プロセスの透明性を高め、公平な評価を実現するためのツールです。

- 目標管理:MBO(目標管理)やOKR(目標と主要な結果)など、さまざまな目標設定フレームワークに対応し、従業員の目標設定から進捗管理、達成度評価までを一元的におこなう。

- 多面評価:上司だけでなく、同僚や部下、自己評価など、複数の視点からの評価を取り入れることで、より多角的で公平に評価。

- フィードバック:評価結果に基づいた具体的なフィードバックを記録・管理し、従業員の成長を促すための面談やコーチングをサポート。

【離職防止の教科書】明日から実践できる具体的な施策とアイデア

従業員の離職防止は企業の成長に不可欠です。コミュニケーション、評価、研修、そして働きやすい環境整備の4つの側面から、明日からできることをご紹介します。

参照)日本政策金融公庫「人材の定着を促す中小企業の取り組み」

効果的な施策は「コミュニケーション」の改善から

従業員の不満や不安は、コミュニケーション不足から生まれることがほとんどです。

施策

- 定期的な1on1ミーティングで上司と部下の信頼関係を構築し、個別の悩みやキャリアプランを共有

- 部署間の交流を促す社内イベントや休憩スペースの設置

納得感を高める評価・報酬制度のヒント

従業員が「正当に評価されている」と感じることは、モチベーション維持に直結します。

施策

- 目標設定から評価基準までを明確にし、プロセスを透明化

- 定期的なフィードバック

- 頑張りが報酬に反映される仕組みを整え、成果に応じたインセンティブやキャリアアップの機会を提示

社員の成長を後押しする「研修」制度のアイデア

社員は自身が成長できる環境を求めます。

施策

- 業務に必要なスキルアップ研修はもちろん、リーダーシップやマネジメント力向上のための研修を充実させる

- 外部講師を招いたり、eラーニングを取り入れる

- 資格取得支援やキャリアコンサルティングの機会を提供

働きやすさを追求する環境整備

働きやすい環境は、社員の心身の健康と生産性に直結します。

施策

- 柔軟な働き方を実現するリモートワークやフレックスタイム制度の導入を検討

- ストレスチェックや健康相談窓口の設置、福利厚生の充実

- 休憩スペースの充実や集中できる環境整備

参考記事:フィードバックの意味とは?ビジネスでの活用法をわかりやすく解説

厚生労働省の助成金を活用しよう

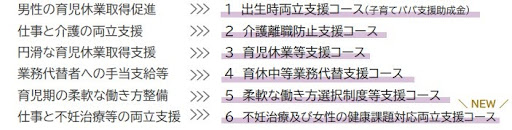

厚生労働省は、中小企業が仕事と育児・介護などを両立できる職場環境の整備向け助成金を提供しています。これらの助成金を活用することで、従業員の離職防止につなげられます。

両立支援助成金とは?

出典)厚生労働省「2025(令和7)年度 両立支援等助成金のご案内」

両立支援等助成金は、育児や介護などと仕事の両立を支援する目的で、厚生労働省が提供する助成金です。

申請のポイントと注意点

助成金の申請には、それぞれ要件が定められています。たとえば、「出生時両立支援コース」の第1種では、男性労働者が子の出生後8週間以内に一定日数以上の育児休業を取得することなどが要件です。

また、助成金によっては、同一年度内に複数コースの申請ができなかったり、ほかの助成金との併給ができない場合もあります。支給要件や手続きの詳細は、厚生労働省のウェブサイトを確認するほか、所在地を管轄する都道府県労働局へ問い合わせることが重要です。

まとめ

この記事では、中小企業が実践できる具体的な離職防止策を多角的に紹介しました。とくに、厚生労働省が提供する「両立支援等助成金」のような制度を賢く活用することは、コストを抑えながら効果的な離職防止策を実施する上で非常に有効です。

これらの施策は単に離職を防止するだけでなく、従業員のエンゲージメントを高め、企業文化を醸成し、結果として企業の生産性向上にもつながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録