障害者雇用の法定雇用率、2026年に2.7%へ!中小企業の対策を計算方法から解説

2024年4月に障害者雇用の法定雇用率が2.5%に引き上げられたばかりですが、早くも次なる引き上げが目前に迫っています。2026年7月には2.7%へとさらに上昇し、これまで対象外だった中小企業も障害者雇用の義務化の対象となる可能性があります。

「うちはまだ関係ないと思っていた」「何から手をつければいいのかわからない」といったお悩みを持つ中小企業も多いのではないでしょうか。

この記事では、障害者雇用の法定雇用率の基本から、今後取り組むべき対策まで、中小企業の視点に立ってわかりやすく解説します。

参考記事:障害者雇用とは?中小企業経営者が知るべき制度の基本・法定雇用率・助成金までわかりやすく解説

目次

2025年現在の障害者雇用「法定雇用率」とは?

障害者雇用の法定雇用率とは、企業が雇用すべき障害者の割合を定めたもので、「障害者雇用促進法」に基づいています。この制度の基本や、これまでの推移、今後の見通しについて確認していきます。

障害者雇用促進法とは?企業に課せられた義務の基本

障害者雇用促進法は、障害者の職業安定を図ることを目的とした法律です。この法律により、一定数以上の従業員を雇用する企業は、国が定めた法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。

この義務は、障害のある人もない人も、意欲と能力に応じてその力を活かせる社会(共生社会)の実現を目指すものです。

企業には、単に雇用するだけでなく、障害を理由とする差別を禁止し、障害者が働く上での支障を改善するための「合理的配慮」を提供することも求められています。

参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」

障害者雇用の法定雇用率推移と今後の引き上げスケジュール

法定雇用率は、社会情勢の変化などを踏まえて、これまでも段階的に引き上げられてきました。近年の推移と今後のスケジュールは以下のとおりです。

| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象となる企業(従業員数) |

| ~2021年2月 | 2.2% | 45.5人以上 |

| 2021年3月~ | 2.3% | 43.5人以上 |

| 2024年4月~ | 2.5% | 40.0人以上 |

| 2026年7月~ | 2.7% | 37.5人以上 |

このように、障害者雇用の法定雇用率は段階的に上昇しており、それに伴って障害者雇用の義務が生じる企業の範囲も拡大しています。とくに中小企業にとっては、2026年7月の引き上げが大きな節目となる可能性があります。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「7.資料編 (1)障害者雇用率制度」

【2026年7月~】障害者雇用の法定雇用率は2.7%へ引き上げ|中小企業が今から準備すべきこと

2026年7月の障害者雇用の法定雇用率2.7%への引き上げにより、従業員37.5人以上の企業が障害者雇用の対象となります。これまで対象でなかった企業も、早期の準備が不可欠です。

「義務」から「戦力」へ、経営層の意識を改革する

障害者雇用を成功させるための第一歩は、経営層が「法定雇用率の達成は、コストや義務ではなく、企業の成長につながる投資である」と認識することです。

障害のある方が持つ独自の視点や集中力、丁寧さといった強みは、新たな業務改善のヒントや組織の多様性を促進する力となり得ます。

社内の業務を洗い出し、任せられる仕事を切り出す

障害者雇用では、誰にでもできる簡単な仕事ではなく、強みを活かせる仕事探しの視点で、社内の業務を洗い出します。

業務を切り出しておくことで、採用時のミスマッチを防ぎ、採用した方がすぐに活躍できるポジションを具体的に描けるのです。

受け入れ部署の不安を解消し、協力体制を築く

障害者雇用が初めての企業では、現場の社員が「どのように接すればいいのか」「どんな配慮が必要なのか」といった不安を感じることが少なくありません。

人事担当者だけで進めるのではなく、受け入れ部署の責任者やメンバーと事前に話し合いの場を設けるのが得策です。

どのような人材を求めているのか、どのような業務を任せたいのかを共有し、現場の意見を吸い上げることで、スムーズな受け入れと全社的な協力体制の土台を築けます。

自社は対象?障害者雇用法定雇用率の正しい計算方法

「自社が対象になるのか、具体的に何人障害者を雇用すればいいのかわからない」という疑問にお答えするため、正しい計算方法を解説します。

障害者雇用の義務化、対象となる「従業員数」の定義とは?

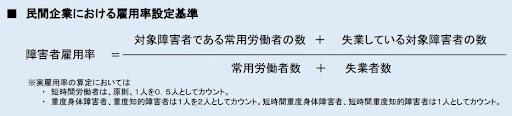

障害者雇用の法定雇用率を計算する際、基礎となる「従業員数(常時雇用する労働者数)」の定義を正しく理解する必要があります。カウント方法は以下のとおりです。

- 週の所定労働時間が30時間以上の労働者:1人としてカウント

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者:0.5人としてカウント

- 週の所定労働時間が20時間未満の労働者は、カウントに含まず

1年を超えて雇用される見込みのある契約社員やパート・アルバイトも対象に含まれるため、注意が必要です。

【具体例で解説】障害者雇用の法定雇用率達成に必要な障害者数の計算方法

出典)厚生労働省「障害者雇用率制度について」p.1

【計算例】常時雇用する労働者数が50人の企業の場合(2026年7月以降)

50人 × 2.7% = 1.35人

小数点以下は切り捨てるため、この企業は1人の障害者を雇用する義務があります。

障害者雇用の法定雇用率が未達成の場合にペナルティはある?

障害者雇用の法定雇用率が未達成の場合に課せられるものは、ペナルティではなく障害者雇用納付金です。法定雇用率を達成できなかった企業は、この納付金を国に支払う必要があります。

納付金制度は、障害者を雇用する企業と雇用しない企業との経済的な負担を調整し、すべての事業主が障害者雇用に協力する公平な仕組みとして機能しています。

不足1人あたり月額5万円!障害者雇用納付金制度

常用労働者数が100人を超える企業で法定雇用率が未達成の場合、「障害者雇用納付金」を納める必要があります。納付金額は、不足している障害者1人につき月額50,000円です。

この納付金は罰金とは異なり、障害者雇用を社会全体で支えるための費用に充てられ、法定雇用率を達成している企業への調整金や助成金の原資となります。ただし、納付金を支払っても、雇用義務を果たしたことにはなりません。

参考)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」

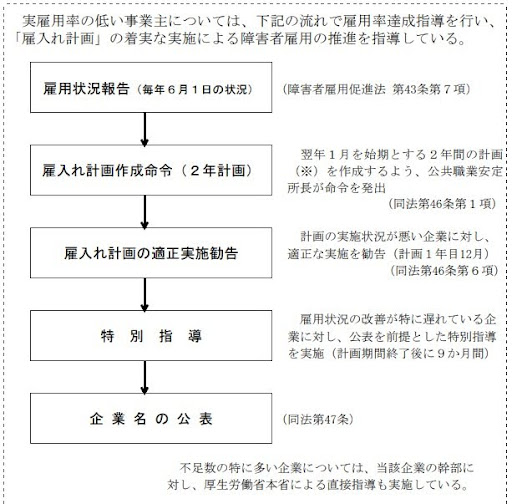

納付金だけではない!行政指導から企業名公表までの流れ

障害者雇用の法定雇用率が著しく低い企業に対しては、ハローワークから行政指導が入ります。指導に従わず、改善が見られない場合は、最終的に企業名公表の可能性があります。

中小企業が障害者雇用を成功させるための3つのポイント

「何から始めればいいかわからない」「採用しても定着しないのでは」といった不安を解消し、障害者雇用を成功させるための3つのポイントをご紹介します。

2026年を見据えた採用計画の策定

2026年7月の法定雇用率2.7%達成をゴールに設定し、逆算して採用計画を立てることが重要です。

- 自社の現状(従業員数、業務内容)を把握する

- 障害者に担当してもらう業務を切り出す・創出する

- 採用スケジュールを立て、募集を開始する

いきなり正社員での雇用が難しい場合は、短時間のアルバイトから始めるなど、企業と本人の双方が慣れていけるステップを設けるのも有効です。

ハローワークや支援機関、助成金の活用

中小企業が単独で障害者雇用を進めるには限界があるため、専門機関との連携により、障害者の紹介、採用に関する相談や職場定着のサポートが得られます。

また、障害者雇用に関するさまざまな助成金制度も用意されています。

障害者雇用に関する助成金の種類

障害者を雇用する際に活用できる主な助成金は以下になります。

| 助成金 | 内容 |

| 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) | 高年齢者や障害者、母子家庭の母といった就職困難者を、ハローワーク等の紹介で継続して雇用する事業主に対し、賃金の一部が助成される制度 |

| 特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) | ハローワーク等の紹介で、発達障害者や難病患者を継続して雇用する事業主に対し、職場定着のための助成金を支給 |

| 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース | 障害者を常用雇用へ移行させる目的で、ハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用(トライアル雇用)する事業主に支給される助成金 |

参考)

厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」

厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

助成金のよくある活用法

障害者雇用に関する助成金は、以下のような活用ができます。

- 採用コストの軽減:特定求職者雇用開発助成金を活用し、採用後の賃金の一部を助成金で賄い、人件費の負担を軽減

- 職場環境の整備:障害者初回雇用等助成金を利用して、バリアフリー化工事や専用設備の導入など、働きやすい環境を整える

- ミスマッチの防止:本採用前に業務適性や職場への定着可能性を確認する

障害者が働きやすい受け入れ体制の整備

採用以上に重要なのが、入社後の受け入れ体制です。障害のある社員が安心して能力を発揮できる環境整備が、職場定着の鍵となります。

- 社内理解の促進:経営層がリーダーシップを発揮し、障害者雇用の方針を全社に共有

- 業務の明確化:担当してもらう仕事内容や指示系統を明確にし、わかりやすいマニュアルを作成

- 相談体制の構築:業務上の悩みや体調の変化などを気軽に相談できる担当者(メンター)を決める

- 物理的環境の配慮:必要に応じて、職場のバリアフリー化やPCのユーザー補助機能の活用

障害者雇用では、特別なことと気負う必要はなく、ほかの社員と同様に一人ひとりの個性や特性に合わせて働きやすい環境を整えるという視点が大切です。

まとめ

障害者雇用の法定雇用率は、2026年7月に2.7%へと引き上げられます。これにより、これまで対象でなかった従業員37.5人以上の中小企業にも、障害者を雇用する義務が発生します。

法定雇用率の達成は、単なる法令遵守にとどまりません。多様な人材が活躍できる職場環境を整備することは、新たな価値創造や企業競争力の強化にもつながるのです。

自社の対象有無を正しく計算し、ペナルティのリスクを理解した上で、ハローワークや支援機関と連携しながら進めることが重要です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録