残業が60時間を超えたら要注意!割増率と代替休暇について理解すべきこと

「残業が月60時間を超える」──。このラインを超えると、労働者の健康リスクは著しく高まり、法律も企業への規制を強めます。

この記事では、残業が60時間を超えた場合に適用される割増賃金率の変化と、残業代の代わりに代替休暇を付与する制度について、わかりやすく解説します。

残業時間が増えてきた際の注意点や割増賃金に関する疑問をお持ちの中小企業経営者、担当者の方は必見です。

60時間超え残業に関する重要ポイントを理解し、適切な労務管理、働き方へとつなげましょう。

目次

中小企業も対象!月60時間を超える残業には割増賃金が必要

2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える残業に対する割増賃金率が引き上げられました。

今回の法改正は、中小企業における労働者の働き方改革を推進し、長時間労働を抑制することを目的としています。

割増賃金の適切な支払いは、企業の義務であると同時に、労働者のモチベーション向上や人材確保にもつながります。

法改正の内容を正しく理解し、適切な労務管理を行うようにしましょう。

中小企業の定義

割増賃金率の適用における「中小企業」とは、以下のいずれかに該当する企業を指します。

1.中小企業者の定義

| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |

| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |

| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |

| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

2.小規模企業者の定義

| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |

| 製造業その他 | 従業員20人以下 |

| 商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |

出典)中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」

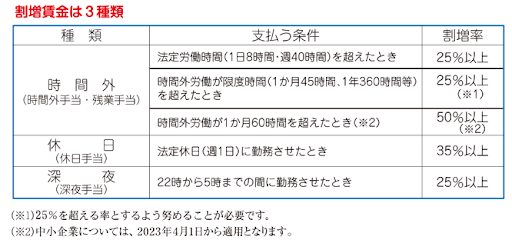

割増賃金率とは

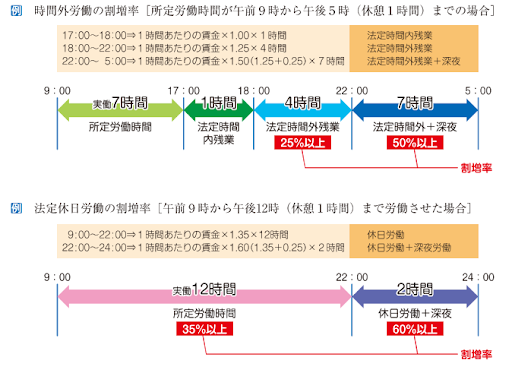

割増賃金とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者に残業(時間外労働、休日労働、深夜労働)をさせた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。

出典)東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」p.2

いずれも割増率は、この割合以上という最低限の率であることに注意が必要です。できるだけこの割増率以上の上乗せを行うことが望ましいとされています。

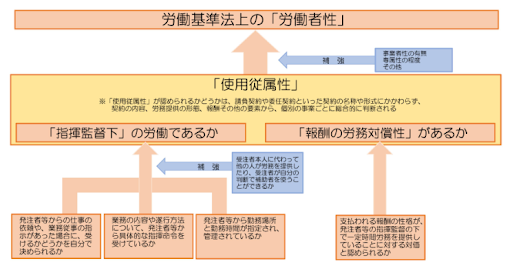

割増賃金率が適用される労働者

割増賃金率は、すべての労働者に適用されます。

出典)厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」

労働基準法における「労働者」の定義は非常に広く、正社員だけでなく、パートタイム労働者、アルバイト、契約社員なども含まれます。

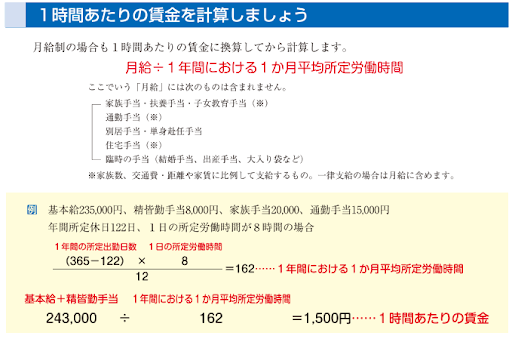

残業代の基本的な計算方法

残業代は、1時間あたりの賃金に割増賃金率を掛けて計算することから、まず、1時間あたりの賃金を算出する必要があります。

これは、月給制の場合は月給を月の所定労働時間で割ることで求められます。

出典)東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」p.3

時間外労働や法定休日労働の残業代がある場合には、以下のような例で計算されます。

出典)東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」p.2

月給制以外を採用する企業であっても、割増賃金はしっかり支払う必要があります。

歩合給の場合、基本給部分があれば、時間外割増賃金は基本給部分に基づいて計算され、全額歩合給でも、一定の算式で時間換算した賃金に割増率を乗じます。

また、時間帯で時給が異なる場合は、残業がどの時間帯におよんだかで割増率が変わるわけではありません。 通常の時間外、深夜、休日労働の割増賃金率が適用されることに注意が必要です。

残業代の代わりに代替休暇を与えることも可能

長時間労働の是正が求められる中、企業が検討できる選択肢の一つとして「代替休暇制度」があります。

これは、月60時間を超える残業に対して、割増賃金の一部を休暇で代替できる制度で、労働者の健康管理やワークライフバランスの改善につながるとして注目されています。

出典)厚生労働省「月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません」p.4

しかし、代替休暇制度を導入するには、労使協定の締結が不可欠で、法律で定められた手続きを踏む必要があるため、注意が必要です。

代替休暇制度を導入する場合、事業場の過半数で組織する労働組合、またはそのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で、書面による労使協定を締結する必要があります。

この労使協定は、制度を事業場に導入するためのものであり、個々の労働者に代替休暇の取得を義務付けるものではありません。実際に代替休暇を取得するかどうかは、あくまで労働者本人の意思に委ねられます。

制度導入を検討する際は、労働者の意見を十分に聞き、慎重に進めることが重要です。

月60時間を超える残業が違法になるケース

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える労働は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

さらに、時間外労働をさせるためには、使用者と労働者代表が36協定を締結・届出する必要があります。

しかし、36協定を締結しているからといって、無制限に残業をさせられるわけではありません。

とくに、月60時間を超える残業は、労働者の健康を著しく害する可能性があるため、法律で厳しく規制されています。

以下では、月60時間を超える残業が違法となるケースを解説します。

36協定を締結していない

大前提として、36協定を締結・届出していない場合、そもそも法定時間外労働をさせること自体が違法です。

これは、残業が1分でも発生した場合に違法となり、月60時間を超える残業はもちろん違法となります。

36協定は、使用者と労働者代表が書面で協定し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

| 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、 ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結 ・所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。 |

出典)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」p.1

協定書には、時間外労働をさせる必要のある具体的な理由、対象となる労働者の範囲、時間外労働の上限時間などを定める必要があります。

36協定を締結せずに残業をさせた場合、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

特別条項を締結していない

36協定を締結していたとしても、原則として時間外労働時間には上限があり、一般的には、月45時間・年360時間とされています。

しかし、臨時的に特別な事情が発生し、この上限を超える残業が必要となる場合もあるでしょう。

そのような場合には、労使間で合意して特別条項付きの36協定を締結すれば、上限を超えた時間外労働が可能となります。

ただし、月60時間を超える残業を恒常的に行わせることは、特別条項があっても原則として認められません。特別条項は、あくまで一時的・例外的な事情に限って適用されるべきものです。

したがって、恒常的に月60時間を超える残業が必要となるような業務体制は、特別条項の趣旨に反し、違法となる可能性が高いと言えます。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

特別条項の規制に反している

特別条項付きの36協定を締結した場合でも、以下の規制を遵守する必要があります。これらの規制に違反した場合、月60時間を超える残業が違法となるだけでなく、特別条項自体が無効となる可能性もあります。

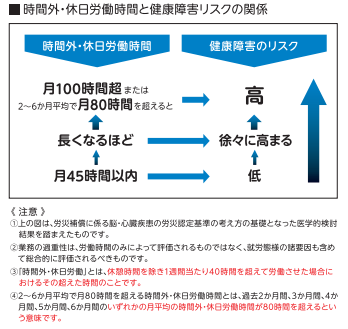

時間外労働時間の上限規制

- 年間の時間外労働時間:720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計時間数:月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計時間数:2か月~6か月平均が、すべて月80時間以内

- 月45時間を超える時間外労働をさせるのは、年6か月が限度

これらの規制は、いずれも過労死ラインとされる時間数を考慮して設定されています。これらの上限を超えて労働させることは、労働者の健康を著しく損なう危険性があるため、法律で厳しく制限されているのです。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

残業代が正しく支払われていない

36協定を締結し、特別条項の範囲内であっても、残業代が正しく支払われていない場合は違法となります。

とくに、月60時間を超える残業については、通常の時間外労働よりも高い割増賃金率が適用されます。

| 1か月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。 |

出典)厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」

月60時間を超える残業が発生しているにもかかわらず、5割以上の割増賃金率で残業代が支払われていない場合、賃金未払いとなり、労働基準法違反となります。

また、割増賃金の計算方法が間違っている場合や、一部の賃金を割増賃金の基礎賃金から除外している場合なども、違法となる可能性があります。

月60時間超の残業をさせる場合は従業員の安全に最大限配慮すべき

月60時間を超える残業は、健康障害のリスクが著しく高まります。厚生労働省も過労死ラインとして、月80時間超の残業や、月45時間超の残業と疲労の蓄積を重視しています。

出典)厚生労働省「過労死等防止啓発パンフレット」p.1

企業は、やむを得ず従業員に月60時間超の残業をさせる場合、その健康確保に最大限配慮しなければなりません。

具体的には、

- 残業時間の上限規制を遵守し、労働時間削減に努める

- 定期健康診断に加え、長時間労働者への面接指導を確実に実施

- 休憩時間の確保、有給休暇の取得促進、相談しやすい職場環境づくり

- ストレスチェックの実施、相談窓口の設置、研修・情報提供

これらの対策を総合的に実施し、労働者の心身の健康を保持することが、企業の重要な責務です。

まとめ

今回は、残業が月60時間を超えた場合に知っておくべき割増賃金率と代替休暇制度について解説しました。

60時間超え残業は、割増賃金率が大幅に増加してしまうことも問題ですが、何よりも従業員の健康が損なわれることに最大限配慮すべきです。

企業は法規制を遵守することで、より良い環境を実現できるはずです。

残業時間や割増賃金、代替休暇について社内で解決できない不安や疑問がある場合には、社会保険労務士など専門家へ相談しましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録