日本の平均残業時間が長い理由とは?中小企業が意識すべき残業を減らす方法

日本の労働環境において、平均残業時間の長さは長年議論の対象となっています。とくに中小企業では、限られたリソースの中で業務を遂行する必要があるため、効率的な時間管理と平均残業時間を減らすことが重要な課題です。

この記事では、日本の平均残業時間が長い理由を掘り下げ、中小企業が意識すべき残業を減らすための具体的な方法を紹介します。

平均残業時間を削減することは、従業員のワークライフバランス向上だけでなく、企業の生産性向上にもつながります。この記事を通じて、平均残業時間削減に向けた一歩を踏み出し、より良い職場環境を実現しましょう。

目次

日本は欧州諸国よりも平均残業時間が長い

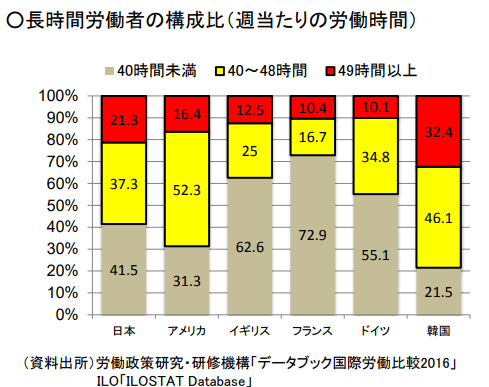

厚生労働省の「我が国における時間外労働の現状」では、以下の内容が報告されています。

| ・日本は欧州諸国と比較して、年平均労働時間が長い。 ・また、時間外労働(40時間/週以上)者の構成割合が高く、とくに49時間/週以上働いている労働者の割合が高い。 |

出典)厚生労働省「我が国における時間外労働の現状」p.2

このグラフは、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国における週あたりの労働時間の構成比を示しています。

日本は49時間以上の長時間労働者の割合が21.3%と、欧州諸国と比較して最も高い水準です。

一方、ドイツやフランスでは、40時間未満の労働者が多く、長時間労働者の割合は低い傾向にあります。

このデータから、日本は欧州諸国よりも平均残業時間が長く、長時間労働が常態化していることが示唆されます。

令和6年の平均残業時間は14.6時間

厚生労働省の発表によると、令和6年度一般労働者の月間時間外労働時間は、平均14.6時間です。

| 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | 出勤日数 | |

| 一般労働者 | 161.1 | 146.5 | 14.6 | 19.1 |

| パートタイム労働者 | 87.4 | 84.5 | 2.9 | 14.4 |

参考)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報 概況 第2表」p.8

しかし、「サービス残業」「勤怠管理システムに登録されていないデータ」など、統計に反映されていない残業時間があることから、実態としては平均残業時間が長いと考えられます。

日本の平均残業時間が長い理由

日本の平均残業時間が長い背景には、以下のような複数の要因が複雑に絡み合っています。

人手が足りない

多くの企業で人手不足が深刻化しており、一人当たりの業務量が増加しています。とくに、IT業界や建設業界など、専門性の高い人材を必要とする分野では、慢性的な人手不足が常態化しています。

また、少子高齢化による労働人口の減少も、人手不足に拍車をかけ、平均残業時間が長くなっているのです。

業務効率が悪く生産性も低い

日本の労働生産性は、先進国の中でも低い水準にあります。長時間労働が常態化しているにもかかわらず、生産性が低いのは、業務効率に課題があることを示唆していると言わざるを得ません。

たとえば、無駄な会議や資料作成、承認プロセスなどの業務を効率化することで、平均残業時間を短くできる可能性があります。

一人あたりに割り当てられる業務量が多い

人手不足や業務効率の悪さに加えて、一人当たりに割り当てられる業務量が多いことも、平均残業時間が長くなる要因の一つです。

とくに、責任感の強い社員ほど、抱え込んだ業務を時間内に終わらせようと努力するため、結果として全体の平均残業時間が長くなる傾向にあります。

残業を良しとする文化が根付いている

一部の企業では、残業を美徳とする文化が根強く残っている傾向にあります。「残業時間=頑張っている証拠」という考え方が根底にあるため、効率的に業務を終わらせても、定時で退社しにくい雰囲気があるのが原因です。

また、上司が残業していると、部下が先に帰りにくいと感じる場合もあるでしょう。

これらの要因が複合的に作用し、日本の平均残業時間は長くなっていると言えます。企業は、これらの課題を認識し、働き方改革を推進して、平均残業時間を短くする取り組みが必要です。

大企業と中小企業の平均残業時間の違い

大企業と中小企業では、平均残業時間に違いがあるのか見てみます。

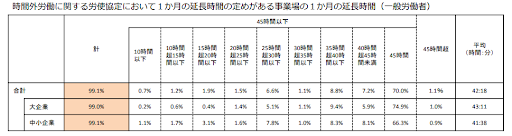

出典)厚生労働省「我が国における時間外労働の現状」p.6

このグラフからは、大企業の平均残業時間は43時間11分であるのに対し、中小企業では41時間38分と、わずかな違いが見られます。

また、45時間以下の残業時間である割合は、大企業で74.9%、中小企業で66.3%と、大企業の方が高い割合を示しています。

これらのデータから、大企業の方が中小企業よりも平均残業時間がわずかに長く、長時間労働の傾向もやや強いことがわかります。ただし、両者の差はわずかであり、いずれも長時間労働の常態化があると言えるでしょう。

平均残業時間の計算方法

1か月間の平均的な残業時間のことを「月平均所定外労働時間」と言います。残業代を計算する際には、この月平均所定外労働時間が必要です。

月平均所定外労働時間は、以下の式で計算されます。

| 月間平均所定外労働時間数 = 算定期間中の毎月の所定外労働時間の合計 ÷ 算定期間中の毎月の労働者数の合計 |

出典)厚生労働省「所定外労働時間の計算方法」p.1

月平均所定外労働時間は、残業代を計算するだけでなく、労働時間管理においても重要な役割を果たします。

月平均所定外労働時間が過大である場合は、従業員の健康やモチベーションに悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。

一方で、月平均所定外労働時間が過小である場合は、残業代を実際より過少に支払っている可能性があります。

企業は、月平均所定外労働時間を適切に把握し、労働時間管理を適切に行うことが重要です。

残業代は、「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」で計算でき、以下のように割増率が異なります。

| 残業区分 | 割増率 |

| 法定内残業 | 割増なし |

| 法定外残業 | 25% |

| 60時間を超える法定外残業 | 50% |

| 深夜残業 | 50% |

| 休日労働 | 35% |

参考)厚生労働省「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」p.2

法定外の残業が増えるに従って支払うべき残業代も増えるため、企業は従業員の平均残業時間を減らす環境づくりが急務となります。

【事例付き】中小企業が正社員の平均残業時間を減らす方法

厚生労働省の委託事業である「中小企業における長時間労働見直し支援事業検討委員会」では、「時間外労働削減の好事例集」としていくつかの事例を紹介しています。

中小企業が正社員の平均残業時間を減らした成功事例から、当時の課題、対策、結果についてまとめました。

ノー残業デーを設ける

平均残業時間を減らすために、ノー残業デーを設けるのも一つの手段です。ここでは運送業を営む「日立物流ファインネクスト株式会社 館林営業所」の事例を紹介します。

■課題

月曜日が他の曜日に比べて業務が忙しくなる傾向があり、残業しがちだった

■対策

・業務効率を意識し早く帰れるようにと、あえて月曜日をノー残業デーに設定

・月曜日の朝礼では、管理職から当日がノー残業デーであることを周知

■結果

・「残業で業務をこなそう」という考えはなく、「効率よく業務を行う」という考えが従業員に根付いた

・月曜日のノー残業デーの実施率は高まっており、同時に普段の残業も少なくなっていると実感

この事例から、ノー残業デーを設けることで、従業員の意識改革を促し、平均残業時間を減らせることがわかります。とくに、業務が集中しやすい曜日をノー残業デーに設定することで、メリハリのある働き方を実現できます。

参考)中小企業における長時間労働見直し支援事業検討委員会「時間外労働削減の好事例集」p.6

残業の事前申請制度を導入する

食品製造業の企業であるD社では、残業の事前申請制度により、平均残業時間を減らすことに成功しています。

■課題

・生産数量の増減や人材確保の難しさから時間外労働が多い

・残業の実態が把握できていないため、効果的な対策が打てない

■対策

・残業を行う場合、従業員は毎日「時間外労働申請書」を管理職に提出

・管理職は残業内容を確認し、不要な残業は翌日に回すよう指導

・申請書をもとに、管理職は部下の業務内容や進捗状況を把握し、コミュニケーションを図る

■結果

・不要な残業が削減され、時間外労働が半減

・残業の実態を把握し、優先順位付けが可能に

・部門内のコミュニケーションが活性化

残業の事前申請制度は、不要な残業を削減し、時間外労働を適正化する効果があります。また、管理職が部下の業務内容を把握し、コミュニケーションを促進する機会にもなるのです。

参考)中小企業における長時間労働見直し支援事業検討委員会「時間外労働削減の好事例集」p.8

パート・アルバイトの能力向上を図る

パート・アルバイトの能力向上を図るというのも、ひいては正社員の平均残業時間を減らす一つの方法です。ファミリーレストランを営むH社での取り組みをまとめました。

■課題

・正社員の人数が限られ、残業が発生しやすい

・パート・アルバイトの能力を十分に活用できていない

■対策

・パート・アルバイトの作業リストと習熟度チェックリストを作成

・習熟度を時給に反映し、能力向上意欲を高める

・パート・アルバイトから業務改善提案を受け付ける

■結果

・パート・アルバイトの能力向上により、正社員の負担が軽減

・業務効率が向上し、残業時間が削減

・パート・アルバイトのモチベーション向上

パート・アルバイトの能力向上と業務改善提案制度は、正社員の負担軽減、業務効率化、モチベーション向上につながります。そのため、結果的に全社の平均残業時間を削減できるのです。

参考)中小企業における長時間労働見直し支援事業検討委員会「時間外労働削減の好事例集」p.11

まとめ

この記事では、日本の平均残業時間が長い理由と、中小企業が取り組むべき残業削減の方法について解説しました。

長時間労働は、従業員の健康やモチベーション低下、企業の生産性低下など、さまざまな問題を引き起こします。

中小企業が平均残業時間を減らすことは、従業員だけでなく企業全体の持続可能な成長にもつながります。

記事で紹介した時間外労働申請制度やノー残業デーの導入、パート・アルバイトの能力向上といった対策は、今日からでも実践可能です。

これらの対策を通じて、中小企業は平均残業時間を減らして労働時間の適正化を図り、従業員が働きやすい環境を実現できるでしょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録