就業規則変更届とは?書き方、フォーマットなどを知って報告漏れを回避しよう!

就業規則は、会社と従業員間の労働条件を定める重要なルールブックです。

労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務付けられており、内容を変更した場合も変更届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

とくに中小企業においては、法改正への対応や多様化する働き方への適応のため、就業規則の見直しが必要となる場面が増えているのが現状です。

しかし、変更手続きにはいくつかのステップや必要書類があり、正しくおこなわないと法的な問題が生じる可能性もあります。

この記事では、就業規則変更届の基本から、提出先や提出方法(電子申請含む)、そして手続き全体のステップまでをわかりやすく解説し、報告漏れを防ぐための情報を紹介します。

目次

なぜ中小企業に就業規則変更届が必要なのか?

中小企業も労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。これは大企業も中小企業も同じです。

| (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

就業規則は、労働時間や賃金、休暇などの労働条件を明確にし、労使間の予期せぬトラブルを防ぐ重要なルールブックとなります。

内容に変更が生じた際も、従業員への周知と労働基準監督署への変更届提出が義務付けられています。

提出を怠ると法令違反となり、罰則の対象となるだけでなく、従業員とのトラブル発生時にも不利になるため、中小企業でも変更届の提出は不可欠です。

参考記事:就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説

就業規則変更届はどんなときに必要?

就業規則変更届は、就業規則の記載事項に変更があった場合に提出が必要です。

具体的には、以下のいずれかに変更があった場合が該当します。

- 労働時間、休憩、休日、休暇に関する事項

- 賃金に関する事項(決定、計算、支払方法など)

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

- 安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁など

- 育児・介護休業制度の見直し、パワハラ防止規定の追加など法改正への対応

- 新しい評価制度の導入、定年年齢の引き上げ、手当の新設・廃止など

就業規則は従業員との重要な約束事であるため、変更内容を明確にし、適切に届け出ることが求められます。

就業規則変更届の提出期限はいつまで?

労働基準法には、就業規則を変更した際の変更届の提出について「〇月〇日までに」といった具体的な期日は明記されていません。

しかし、法律では「遅滞なく」所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。「遅滞なく」とは、遅れることなく、速やかに手続きをおこなうべきという意味合いです。

| 第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」

一般的には、変更した就業規則を従業員に周知するタイミングに合わせて、またはその直後に提出することが望ましいとされています。

提出が遅れると、法令違反の状態が続くことになり、万が一トラブルが発生した場合に会社側が不利になる可能性があるため、変更後はできる限り速やかに提出することが重要です。

就業規則変更届の書き方やフォーマットを理解する

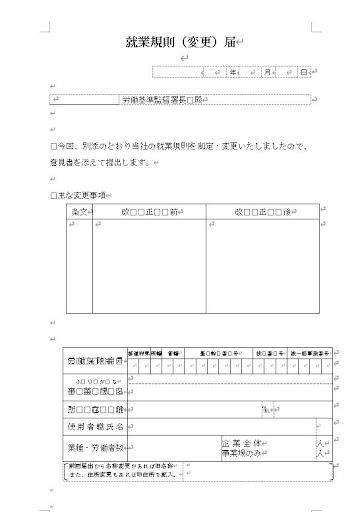

就業規則変更届を作成する際、定型の申請書様式はなく、届出は任意の用紙に主な変更事項、事業所の名称、所在地、使用者氏名等を記載し提出できます。押印も必要ではありません。

厚生労働省のサイトから、一般的なフォーマットのドキュメントを直接ダウンロードできます。

出典)厚生労働省「就業規則(変更)届」

ただし、就業規則変更届を提出する際には、ほかにも以下のように必要な書類があります。

就業規則変更届に必要な書類一覧

就業規則変更届を労働基準監督署に提出する際には、いくつかの書類が必要となり、窓口または郵送で届け出る場合と、電子申請の場合で必要な書類が異なります。

就業規則変更届の提出に必要な書類は、以下の3点です 。

- 就業規則変更届

- 意見書:労働者の過半数代表者または労働組合の意見を記載

- 就業規則本体:変更後の就業規則全体(賃金規程等別規定含む)

ただし、変更事項が変更届の様式内にすべて記載できる場合は、就業規則本体の提出は不要となる場合もあります 。変更箇所がわかりやすいように新旧対照表を添付して提出することも可能です 。

電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用した電子申請も可能です 。

なお、電子申請の場合も原則として上記の書類をデータで添付する必要があるので、準備しておきましょう。

郵送で届け出る場合は、上記の書類に加えて、返送用の切手を貼った封筒と送付状を添えて提出します 。

就業規則変更届に必要な「意見書」とは? 書き方と記入例

就業規則変更届に必要な「意見書」とは、変更後の就業規則について、労働者の過半数を代表する者または労働組合から意見の聴取を証明する書類です。

これは労働基準法第90条で会社に義務付けられており、変更届とともに労働基準監督署への提出が必須となります。

| (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

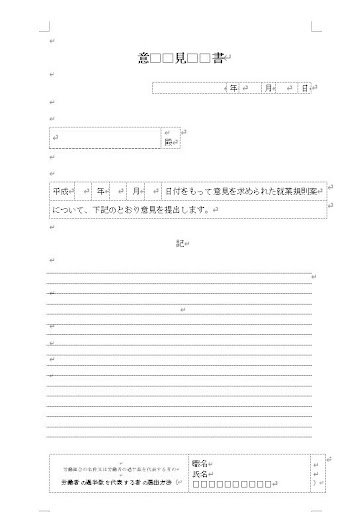

意見書の様式は法律で定められていませんが、事業場情報、変更内容、聴取年月日、意見を述べた者の氏名、そして最も重要な「意見」の内容(賛否、要望など)を具体的に記載します。

意見書の様式例は、厚生労働省の就業規則変更届の様式例2ページ目にあり、変更届の様式例をダウンロードすれば利用可能です。

出典)厚生労働省「就業規則(変更)届」

意見は変更に同意である必要はなく、反対意見や意見がない場合でも、その事実を正確に記すことが重要です。これは、就業規則の変更に際し、労働者の意見を聴取した証となります。

何を記入すればよいかわからないなどの不明点がある場合には、社労士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが得策と言えるでしょう。

参考記事:中小企業が厚生労働省のテンプレート「モデル就業規則」を用いる際の注意点

就業規則変更届の提出先・提出方法を押さえておこう

就業規則変更届は、会社の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は主に以下の3つがあります。

- 窓口で届け出る

労働基準監督署の窓口に直接書類を持参する方法です。原則として、正本と副本の計2部を提出します。副本には受付印が押され、会社控えとして返却されます。 - 郵送で届け出る

必要書類に加えて、返送用の切手を貼った封筒と送付状を添えて郵送します。郵便事故防止のため、記録付き郵便で送るほうが安心です。 - 電子申請を利用する

電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用してオンラインで提出する方法です。書類を電子データ化して添付し、インターネット経由で申請をおこないます。

参考)厚生労働省 福井労働局「届出方法について(就業規則(変更)届)」

就業規則変更届を電子申請する方法

就業規則変更届は、労働基準監督署への提出をオンラインでおこなう電子申請も可能です。

厚生労働省が提供する「スタートアップ労働条件」サイトにある、電子申請様式作成支援ツールを利用することで、様式の作成からe-Govを通じた電子申請までを効率的に進められます。

1.ツールにログインまたは会員登録(GビズIDまたはスタートアップ労働条件のアカウント)

2.ログイン後、事業場情報を登録し、申請する事業場と「就業規則届」の様式を選択

3.電子ファイルとして準備した就業規則本体や意見書などの添付書類を登録し、様式に沿って必要な情報を入力

4.入力内容を点検・保存した後、登録様式一覧画面から電子申請を実行

5.申請後に、「申請中」「審査済」「差戻」などの進捗を確認

電子申請は、窓口や郵送に比べて時間や場所を選ばずに手続きできるメリットがあります。

参考)厚生労働省「電子申請様式作成支援ツールについて」

就業規則変更届の提出フローをステップで紹介

就業規則の変更は、従業員の労働条件に関わる重要な手続きです。中小企業が就業規則を変更する際の一般的なステップとそれぞれの注意点は以下の通りです。

| ステップ | 内容 | 注意点 |

| 1.就業規則の変更案を作成 | 就業規則を変更する必要のある理由を明確にし、変更する条文や内容を具体的に検討 | 労働者にとって不利益となる変更をおこなう場合は、要件を満たす必要がある |

| 2.従業員代表者へ意見を求め、意見書を取得 | 就業規則の変更届と一緒に提出する必要のある意見書を作成 | 反対意見や「意見なし」という場合でも、その旨を意見書に記載してもらい、必ず取得する |

| 3.必要書類を揃える | 労働基準監督署への提出に必要な書類を準備 | 提出前に必要な書類がすべて揃っているか、記載内容に誤りはないか十分確認する |

| 4.労働基準監督署へ提出・保管 | 会社の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出し、控えは会社の重要な規程として適切に保管 | 変更の効力発生後、できる限り速やかに提出しなければ、法令違反となる可能性がある |

| 5.従業員に変更内容を周知 | 変更した内容を含め、就業規則の全体をすべての労働者がいつでも確認できる状態にする | 周知することで初めて法的な効力が発生するため、適切な方法で周知徹底する |

このステップに従って就業規則変更届を提出する際も、専門家に相談することで、法律違反の心配なく進められるでしょう。

まとめ

この記事では、就業規則変更届の基本から、中小企業に必要な理由、手続きステップといった一連の流れを解説しました。就業規則の変更手続きは、労働基準法遵守と労使間の明確なルール維持のために重要です。

適切に変更・周知することで、働く環境の透明性を高め、従業員との信頼関係維持につながります。

正確かつ迅速な対応を心がけ、報告漏れを防ぎ、適切な就業規則運用をおこなうことが大切です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録