法定内残業とは何か?法定外残業との違いや割増賃金の計算方法も解説

同じ残業でも、「法定内残業」と「法定外残業」があるということを知り、それぞれの違いを正確に把握したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

実際、法定内残業と法定外残業では扱いが異なります。

企業の労務担当者が認識を間違えていると、不適切な残業代の支払いをしてしまう可能性も出てきますので、特に注意が必要です。

本記事では、法定内残業と法定外残業の違いや、それぞれの割増賃金などについて詳しく解説しています。

労働基準法に沿った適切な残業代を支払うために、ぜひ参考にしてください。

目次

法定内残業とは

法定内残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間の範囲内で行われる残業のことです。

法定労働時間とは、以下の範囲の労働時間のことを指します。

| 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 |

出典)厚生労働省「労働時間・休日」

法定内残業は、「所定労働時間」を超えていたとしても、労働基準法上の残業(時間外労働)には該当しません。

所定労働時間とは、企業が就業規則等で定めた労働時間のことです。

例えば、企業が定めた所定労働時間が1日7時間の場合、1時間延長して合計8時間働いたとしても、それは法定労働時間の範囲内であるため労働基準法上の残業にはなりません。

したがって、割増賃金の支払い義務が発生しないということになります。

法定内残業は基本給に含むことができる?

労働基準法上、法定内残業を基本給に含むことは可能です。

たとえば固定残業代制度を導入している場合、一定時間分の残業代をあらかじめ基本給や手当の中に含めて支給することがあります。

前述の通り、法定内残業ならば割増賃金の支払い義務もありません。

しかし、すべてのケースにおいて法定内残業が基本給に含まれるわけではなく、就業規則や賃金に関する規定によっては基本給に含むことができない場合もあるので注意してください。

法定内残業と法定外残業の違い

法定外残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて行われる残業のことです。

法定内残業と法定外残業の最も大きな違いは、「残業に対して企業が支払う賃金の割合」です。

前述の通り、法定内残業ならば割増賃金の支払い義務がないため、残業代に対して割増賃金を支払うかどうかは企業側が自由に決められます。

しかし法定外残業については、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

法定外残業に対して割増賃金を支払わない場合、罰則が科されるケースもあるので注意すべきです。

法定内残業に36協定の締結は必要か?

| 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、 ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結 ・所轄労働基準監督署長への届出 が必要です |

出典)厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

このように、従業員に対して法定労働時間を超える残業、つまり「法定外残業」をさせる場合は、36協定の締結が義務となります。

しかし、法定内残業の場合は36協定の締結は必要ありません。

1日8時間・週40時間という法定労働時間内であれば、36協定の締結なしで残業をさせることが可能です。

法定内残業における割増率

法定内残業の場合、労働基準法上では割増賃金を支払う必要がありません。

しかし、労働契約や就業規則などで、法定内残業に対しての割増率を定めているケースも存在します。

この場合は、規定に沿って割増賃金を支払わなければなりません。

割増率に関する独自の規定がある場合は、残業の扱いや手当の有無について従業員に周知徹底しておくべきです。

なお、法定内残業であっても、「深夜労働」や「休日労働」と重複した際は割増賃金を支払う義務が発生します。

ケース別の割増率は、次の項目で解説します。

参考)厚生労働省「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」

法定外残業における割増率

法定外残業の場合は、必ず割増賃金を支払わなければなりません。

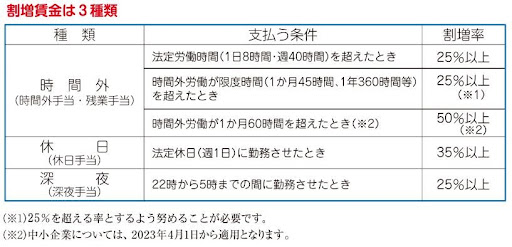

割増賃金には、「時間外」「休日」「深夜」の3種類が存在します。

出典)厚生労働省「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」p.2

それぞれについて、詳しく解説していきます。

月60時間を超える時間外労働の割増率

時間外労働とは、「1日8時間・週40時間」「月45時間・年360時間」といった法定労働時間を超えて行われる労働のことを指します。

時間外労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払うのが原則ですが、月60時間を超える残業の割増率は50%以上となります。

月60時間超の残業に対する割増率は、労働基準法の改正により2010年4月から施行されたものの、対象となるのは大企業のみでした。

しかし、2023年4月からは中小企業も対象となっているので気をつけましょう。

参考)厚生労働省「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」

法定休日労働の割増率

法定休日とは、労働基準法によって定められた「従業員に与えなければいけない休日」のことです。

厚生労働省では、法定休日について以下のように説明しています。

| 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 |

出典)厚生労働省「労働時間・休日」

法定休日に従業員を労働させた場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働の割増率

深夜労働とは、22時から5時までの間の労働を指します。

この時間帯の労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払う義務があります。

なお、深夜労働と法定休日労働が重複した場合は、それぞれの割増率を加算しなければなりません。

つまり、深夜労働の割増率である「25%以上」と、法定休日労働の割増率である「35%以上」を足し、「60%以上」の割増賃金を支払うということになります。

以下に、「法定休日労働+深夜労働」となった際の具体例を掲載します。

出典)厚生労働省「しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-」p.2

「法定休日に深夜労働させたが、深夜労働分の割増賃金しか払っていなかった」というようなケースもあるため、企業の労務担当者は注意するようにしてください。

労働形態による注意点

労働形態によっては、単純に労働時間だけで「法定内残業か法定外残業か」が決まらないこともあります。

特に、働き方として浸透している「フレックス制」「変形労働時間制」に関する残業の扱いについては理解を深めておくべきです。

フレックスタイム制の場合

| フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。 |

出典)厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」p.4

このように、フレックス制は比較的自由な働き方ができます。

必ず労働しなければいけない「コアタイム」が設定されることがほとんどですが、それ以外の労働時間は「従業員側が調整できる」という点が大きな特徴です。

フレックス制の場合、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間の枠を超えても、必ず法定外労働時間に該当するわけではありません。

あらかじめ決まっている総労働時間を超えた分が、法定外労働時間となります。

変形労働時間制の場合

| 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。 |

出典)厚生労働省「変形労働時間制」

上記の通り、業種によって「繁忙期」と「閑散期」が存在することも珍しくありません。

たとえば、飲食業や製造業、運送業などです。

こういった、「特定の期間に業務が集中しやすい業種」において導入されやすいのが、変形労働時間制です。

変形労働時間制の場合、割増賃金の計算が大変複雑であるという特徴があるため、正確な残業代を支払うには専門知識を持った人材が必要になります。

法定内残業・法定外残業の残業代の計算方法

この項目では、法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法について解説していきます。

法定内残業の計算方法

法定内残業の残業代を計算する際は、まず「1時間あたりの賃金(時給)」を算出します。

時給は、「月給 ÷ (1日あたりの所定労働時間 × 月間の所定労働日数)」で算出できます。

注意点として、月給に「住宅手当」「通勤手当」などが含まれている場合は、除外して計算してください。

これらの手当は、時給を算出する上で含んではいけないものとなっています。

時給を算出できれば、「法定内残業時間 x 時給」で残業代を計算することが可能です。

法定外残業の計算方法

法定外残業の残業代を計算する際も、まずは「1時間あたりの賃金(時給)」を算出する必要があります。

そして、「1時間当たりの基礎賃金 x 時間外労働時間数 x 1.25」という計算式で、法定外の残業代を割り出すことができます。

「1.25」という数字を掛ける理由は、時間外労働に「25%以上」の割増賃金が必要となるからです。

なお、上記の計算式は「通常の時間外労働」に対するものであり、法定休日労働や深夜労働などが絡んだ場合は、割増率が変わりますので注意してください。

まとめ

以上、法定内残業がどういうものかについてや、法定外残業との違い、それぞれの残業代の計算方法などについて解説してきました。

企業として、残業代を適切に支払っていないことは大きなリスクとなります。

- 後から残業代を請求される

- 残業代の未払いが問題となって企業イメージが下がる

このようなリスクがあるので、法定内残業と法定外残業について深く理解し、法律に沿った残業代を支払うようにしましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録