会社法人等番号と法人番号の違いとは?調べ方と使い道を解説

企業の登記簿や各種申請書類を見ていると 「会社法人等番号」 という12桁の数字を目にすることがあります。

しかし、この番号が一体何を示し、13桁の「法人番号」とどう異なるのかまで正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、会社法人等番号の基礎知識から具体的な調べ方、法人番号との関係、そして番号変換の計算方法までを解説します。

会社法人等番号に関する疑問が解決し、関連する手続きもスムーズに進められるようになるため、ぜひ参考にしてください。

会社法人等番号とは?

会社法人等番号とは、法務局が企業の登記簿ごとに付与する12桁の識別コードです。

この番号は、それぞれの企業を唯一無二のものとして特定するために用いられ、登記事務を効率的に管理するための番号として機能しています。

参考)法務省「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A」

会社法人等番号の調べ方

会社法人等番号を調べるには、3つの方法があります。

- 登記簿謄本(登記事項証明書)で確認する

- 登記情報提供サービスを利用する

- 国税庁の法人番号公表サイトを利用する

これらのうち、登記簿謄本の取得と登記情報提供サービスの利用は有料ですが、国税庁のサイトでは無料で確認できます。

すぐに番号だけを知りたい場合はオンラインサービスが便利ですが、公的な証明書類が必要な場合は登記簿謄本を取得しましょう。

それぞれの方法を詳しく解説します。

参考)法務局「「会社法人等番号」の確認方法について(ご案内)」

登記簿謄本で確認する

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することによって、会社法人等番号を確認できます。登記簿謄本の表紙の上部に記載されている12桁の数字が、会社法人等番号です。

登記簿謄本は、法務局の窓口や郵送、またはオンラインの「登記・供託オンライン申請システム」を通じて請求できます。

また、法人を設立した際などに保存書類として手元にあるケースも多いです。

登記情報提供サービスを利用する

法務省が運営する「登記情報提供サービス」を活用する方法もあります。これは、インターネットを通じて登記情報を閲覧できる有料サービスです。ただし、商号調査のみの場合は手数料不要です。

このサービス上で会社名や所在地などを用いて対象の法人を検索すると、登記情報が表示され、そこに12桁の番号が記載されています。

参考)法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」

国税庁の法人番号公表サイトを利用する

国税庁が運営する「法人番号公表サイト」を利用すれば、無料で会社法人等番号を調べられます。

このサイトで表示される番号は、法人番号(13桁)と呼ばれるものですが、先頭の数字を省いた12桁の数字が会社法人等番号です。

法人番号と会社法人等番号の違いや、会社法人等番号から法人番号を計算する方法は後述します。

参考)国税庁法人番号公表サイト「チェックデジットの計算」

会社法人等番号と法人番号の違いとは?

| 会社法人等番号(12桁) | 法人番号(13桁) | |

| 目的 | ・登記手続きの管理 | ・行政手続きの効率化・企業間取引における情報連携の円滑化 |

| 管理主体 | ・法務局 | ・国税庁 |

| 利用場面 | ・登記申請時・謄本取得時 | ・税務手続き・社会保険手続き・取引先情報の集約、管理・国際的な電子商取引 |

会社法人等番号と法人番号は、どちらも企業に関連付けられた番号ですが、その目的や管理主体、利用場面において違いがあります。

まず、番号を付与する機関が異なります。

会社法人等番号は法務局が、登記簿謄本が作成する際に付与する12桁の識別コードです。これは主に登記手続きを管理するための番号と言えます。

一方、法人番号は国税庁が、設立登記法人や国の機関、地方公共団体などに対して指定する13桁の番号です。

法人番号は、税務や社会保険といった行政手続きの効率化、さらには企業間の取引における情報連携の円滑化などを目的としており、広く公開され利用される点が大きな特徴です。

参考)法務省「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A」

国税庁「法人番号公表サイト」

会社法人等番号の使い道

会社法人等番号の主な使い道は、法務局における登記関連の手続きです。

たとえば、会社の設立、役員の変更、本店の移転といった商業登記を申請する際には、申請書にこの12桁の番号を記載する必要があります。また、会社の代表印に関する印鑑証明書を法務局に請求する場合も、申請書への会社法人等番号の記入が求められます。

さらに、建設業の許可申請など、一部の許認可手続きや補助金の申請において、提出書類として登記事項証明書が必要となる場面で、申請先が会社を特定するための情報として参照することもあるのです。

基本的には、登記に関する事務処理を円滑に進めるための識別番号として機能しています。

法人番号の使い道

法人番号は、会社法人等番号よりも広い範囲で活用される番号です。

代表的な使い道としては、税務関連の手続きが挙げられます。法人税、消費税、源泉所得税などの申告書や法定調書、各種届出書には、法人番号を記載することが必須となりました。

同様に、厚生年金や健康保険などの社会保険手続きに関する書類にも、法人番号の記載が求められます。2023年10月から始まったインボイス制度においては、適格請求書発行事業者の登録番号として、請求書や領収書への記載が必要です。

さらに、行政手続きだけでなく、民間企業間でも、取引先の与信管理や、EDI(電子データ交換)での企業コード、各種契約書への記載など、ビジネスシーンでの利用が広がっています。

行政手続きの効率化と透明性の向上、そして民間経済活動の活性化に資する基盤情報として位置づけられています。

参考)国税庁「番号制度概要に関するFAQ」

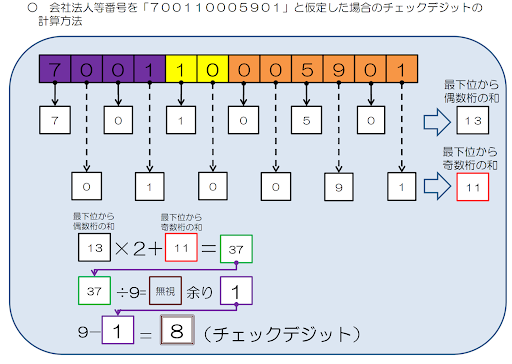

会社法人等番号から法人番号を計算する方法

会社法人等番号(12桁)がわかっている場合、そこから法人番号(13桁)を特定できます。

法人番号の構造は、先頭の1桁が「チェックディジット」と呼ばれる検査用の数字で、続く12桁は、その法人の会社法人等番号と同じ数字が使われているためです。

なお、先頭の1桁のチェックディジットは、この12桁の会社法人等番号を基にして、定められた計算方法によって算出されます。

計算方法は以下の通りです。

出典)国税庁法人番号公表サイト「チェックデジットの計算」

元の12桁の会社法人等番号の先頭に付け加えることで、13桁の法人番号が完成します。

まとめ

この記事では、会社法人等番号について、その意味や調べ方、法人番号との違い、それぞれの使い道などを解説しました。

会社法人等番号は法務局が付与する12桁の登記用識別番号です。登記簿謄本や登記情報提供サービス、国税庁法人番号公表サイトで調べられます。

一方、法人番号は国税庁が付与する13桁の公開番号で、税務申告やインボイスなどで広く利用されます。会社法人等番号は主に登記関連の手続きで、法人番号はより広範な行政手続きやビジネスシーンで使われる点が異なります。

会社法人等番号から法人番号は計算可能です。両者の違いや調べ方を理解し、手続きをスムーズに進めましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録