残業は月何時間まで問題ない?残業の上限や違法になるケースも紹介

「うちの会社では、月に何時間までなら残業させても大丈夫なんだろうか?」そのような疑問を経営者の方から問われることが増えています。

働き方改革によって残業時間の上限規制が強化され、法律違反には罰則もともなうようになりました。

従業員の健康を守り、労働トラブルを防ぎ、そして会社を継続的に発展させていくためには、残業時間に関する正しい知識と適切な管理が不可欠です。

この記事では、法律で定められた残業時間の上限から残業が多い場合に注意すべき点、そして具体的な残業削減の取り組みまで、中小企業経営者が知っておくべき情報をわかりやすく解説していきます。

目次

月何時間までの残業なら法律違反にならない?

ここでは、月に何時間まで、あるいは年に何時間までなら適法なのか、基本的なルールから確認していきます。

そもそも36協定を締結していない残業は違法

大前提として、36協定を結んでいないにもかかわらず、従業員に残業をさせた場合は、労働基準法違反となります。

| 労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 |

出典)厚生労働省「36(サブロク)協定とは」

36協定がない状態では、原則として法定労働時間を1分でも超えて残業させることは違法なのです。この場合、「残業は何時間までならOK」という考え方自体が存在しません。

36協定を締結しても残業は原則45時間まで

36協定を締結していれば、従業員に何時間まで残業させても大丈夫なのかと言えば、残業の上限にも従う必要があります。

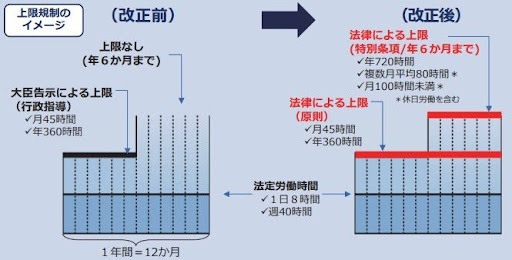

その原則的な上限とは、「月に45時間まで」かつ「年に360時間まで」です。

これは、2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法によって、労働基準法に明記され、罰則付きで遵守が義務付けられるようになった上限規制です。

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4

これまでは大臣告示によるもので罰則はありませんでしたが、法改正により「月45時間まで」「年360時間まで」というラインを超えて残業させることが明確な法律違反となりました。

残業時間の上限規制に違反した場合の罰則内容

もし、残業時間の上限規制に違反して従業員を働かせてしまった場合、経営者や会社には厳しい罰則を科される可能性があります。

36協定で定めた上限(原則月45時間・年360時間)を超えて労働させた場合には、労働基準法第119条に基づき、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性があります。

法律違反とならないよう、月に何時間まで残業させられるのか、その正確な上限を把握しておくことがきわめて重要なのです。

参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」

月45時間を超える残業でも違法にならないケース

月に何時間までなら例外的に大丈夫なのかを知ることは、適切な労務管理のために非常に重要です。

特別条項付きの36協定を締結している

月45時間という原則的な上限を超えて従業員に残業をお願いする必要がある場合、もっとも一般的なのが「特別条項付き36協定」を締結する方法です。

この特別条項付き36協定を結べば、臨時的な特別な事情がある場合に限り、原則の月45時間までという上限を超えて残業させることが可能になります。

ただし、特別条項を付ければ青天井で残業させられるわけではありません。働き方改革関連法によって、この特別条項付きの場合でも、守らなければならない新たな上限が設けられました。

具体的には、以下の4つの上限をすべて守る必要があります。

- 年間の時間外労働は720時間まで

- 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のどの平均をみても、残業時間は月80時間まで

- 単月で、残業時間は100時間未満

- 原則である月45時間までという上限を超えられるのは、1年のうち6か月まで

特別条項を設けることで、月に45時間を超える残業の依頼はできますが、「年に何時間まで」「単月で何時間未満まで」といった厳しい上限があることを忘れずに、適切に運用する必要があります。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

管理監督者の残業

労働基準法では、「管理監督者」と呼ばれる立場にある従業員については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないと定められています。

| (労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

これは、管理監督者が経営者と一体的な立場で仕事をしており、自分の裁量で働く時間などを決められる、という考え方に基づいています。

ただし、以下の注意が必要です。

- 職務内容、権限、給与などの待遇、労働時間の裁量などが実態としてともなっている

- 深夜業(午後10時から午前5時まで)の割増賃金支払い義務は、管理監督者にも適用される

新技術等の研究開発業務に従事している

もう一つ、残業時間の上限規制が適用されないケースとして、労働基準法で定められた「新技術、新製品、システム等の研究開発の業務」に従事する従業員が挙げられます。

| 五⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

この業務は、一般の労働時間管理になじまない性質があることから、労働時間に関する一部の規定が適用除外とされています。

ただし、この適用除外とするためには、以下が必要です。

- 医師による面接指導など、法律で定められた措置を適切に講じる

- この業務に該当するかどうかの判断を慎重におこなう

月の残業が何時間までならホワイト企業?

法的な残業時間の上限を守ることはもちろん重要ですが、経営者としては、いわゆる「ホワイト企業」を目指したいものです。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査令和6年分結果速報」によると、月の平均残業時間は10.0時間となっています。

この平均値に近い、月の残業が10時間から20時間程度であれば、「比較的無理のない範囲だな」「このくらいならホワイトと言えるかな」と感じられるでしょう。

また、残業時間ゼロを目指すことは、素晴らしい目標ですが、これも極端になりすぎると業務が回らなかったり、従業員が自己成長の機会を失ったりする可能性も否定できません。

残業時間とあわせて他の要素も改善していくことが、「ホワイト企業」と呼ばれるための大切な一歩と言えます。

参考)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」

残業が多い企業が注意すべきこと

もし、従業員の残業時間が常態化していたり、多くの従業員が長い時間働いていたりする場合、経営者としてとくに注意すべき点があります。

長時間労働者に対しては産業医の面談が必要

労働安全衛生法では、長時間労働をおこなっている従業員に対して、産業医などによる面接指導を実施することが義務付けられています。

この面接指導が必要となる「長時間労働」に該当する残業時間の目安は、原則として月に80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合です。

月に何時間以上という一定の時間を超えて残業した従業員がいないか、タイムカードや勤怠システムで常に把握し、月に80時間というラインを超えた従業員がいたら、速やかに面接指導の機会を設ける必要があります。

参考)e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」

最大でも月の残業時間は100時間未満

月に100時間未満という基準は、厚生労働省が過労死との関連性が強いと判断している「過労死ライン」(概ね月80時間、または2〜6か月平均で月80時間)に近い、きわめて危険な水準です。

月に何時間までという法律上の限界の中でも、この100時間未満というラインは、従業員の健康を著しく損なうリスクがあるため、決して超えてはならない最低ラインだと認識する必要があります。

参考)出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

残業を減らすための企業の取り組み

従業員の残業が多い状況から脱却し、健康で働きがいのある会社にしていくためには、経営者が積極的に残業を減らすための具体的な取り組みをおこなうことが不可欠です。

残業を減らすための取り組みは多岐にわたりますが、中小企業でも実践可能なものをいくつかご紹介します。

- 業務内容・プロセスの見直しや効率化

- 適切な人員配置と業務分担

- ノー残業デーや定時退社奨励

- 情報伝達の効率化

- 経営者や管理職の意識改革

- 従業員への教育・研修

- 残業申請・許可制度の徹底

- フリーアドレス制やリモートワークの導入

これらの取り組みは、一つだけおこなえば劇的に残業が減るというものではありません。複数の取り組みを会社の状況にあわせて組み合わせ、継続的に見直し、改善していくことが大切です。

月に何時間まで残業を減らすか、といった具体的な目標を立て、その達成に向けて粘り強く取り組んでいく視点も欠かせません。

まとめ

この記事では、従業員の残業時間が月に何時間まで法律上許されるのか、そして特別条項や例外ケース、さらには「ホワイト企業」の目安となる残業時間についても詳しくみてきました。

法的な上限を知り、遵守することは経営者の責務です。もし残業が多い状況にあるならば、具体的な残業削減の取り組みを進めることが重要です。

法律を守るだけでなく、従業員が安心して長く働ける環境を作るためにも、「月に何時間までなら無理がないか」を常に考え、改善を続けることが、会社の成長につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録