離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

人材不足が深刻化する中で、従業員の離職は中小企業にとって大きな経営課題の一つです。採用や育成にかけたコストが無駄になり、現場の負担が増すだけでなく、企業の信頼や業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、「離職とは何か?」という基本から、退職との違い、離職率の計算方法、業種別の平均、離職が多い企業の特徴までをわかりやすく解説します。

従業員に長く安心して働いてもらうために、離職に関する正しい知識を押さえておきましょう。

目次

離職とは?

「離職」とは、従業員が企業との雇用関係を終了することを意味します。これは自己都合・会社都合を問わず、すべての労働者の退職を含む広い概念です。

労働基準法などの法令や統計上では、「離職」は雇用契約の終了を指す中立的な用語として使われています。退職届の提出や契約満了、解雇、会社の倒産による退職なども含まれる言葉です。

退職との違いは何?

「退職」は、主に個人が主体となって会社を辞めることを意味します。

よくあるのは、自己都合退職です。一方、「離職」は、退職も含めたすべての雇用終了を指すため、会社都合による解雇や雇い止めも含まれます。

| 用語 | 意味 | 主な例 |

| 退職 | 従業員側の意思による雇用終了 | 自己都合退職、定年退職など |

| 離職 | 雇用契約の終了全般を指す中立的な用語 | 退職、解雇、契約満了、倒産など |

中小企業の人事担当者や経営者としては、「離職」はより包括的な視点で捉える必要があるため、退職とは区別して理解しておきましょう。

離職率とは?計算方法と目安を知ろう

離職率とは、一定期間において従業員のうち何人が会社を辞めたかを示す指標です。企業の「働きやすさ」や「定着率」を測る重要なデータであり、人事戦略や組織改善のヒントになります。

特に中小企業では、採用や教育にかかるコストが高いため、離職率が高いと経営に大きなダメージを与えかねません。離職率を正しく把握し、自社の現状を客観的に分析することが不可欠です。

離職率の計算式

離職率の基本的な計算式は以下の通りです。

離職率(%)=(一定期間に離職した人数 ÷ 同期間の常用労働者数)× 100

出典)厚生労働省「雇用動向調査:調査の結果」

例として、ある年度に10人が退職し、年間の常用労働者数が100人だった場合は以下になります。

離職率 =(10 ÷ 100)× 100 = 10%

なお、計算する期間は「1年単位」が一般的ですが、四半期ごと・月ごとに算出して推移を分析することも可能です。さらに、「新卒3年以内の離職率」など特定の条件に絞った計算も有効です。

【業種別比較】平均離職率を知って自社の働きやすさを観測

業界ごとの離職率を把握することで、自社の働きやすさや人材定着率を客観的に評価できます。

令和5年上半期の厚生労働省の調査によると、主な産業の離職率は以下です。

| 産業 | 離職率(令和5年上半期) |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 15.0% |

| サービス業(他に分類されないもの) | 11.7% |

| 教育・学習支援業 | 11.0% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 9.7% |

| 医療・福祉 | 8.7% |

| 卸売業・小売業 | 8.0% |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 7.7% |

| 情報通信業 | 6.9% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6.3% |

| 金融業・保険業 | 5.6% |

| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 5.2% |

| 運輸業・郵便業 | 5.2% |

| 複合サービス事業 | 5.2% |

| 建設業 | 5.1% |

| 製造業 | 5.1% |

出典)厚生労働省「2 産業別の入職と離職の状況」 p.2

中小企業の経営者、人事担当者は自社の状況と照合しつつ、離職率が高い場合は対策を講じましょう。

離職率が高い中小企業の特徴を知ろう

中小企業において離職率が高くなる背景には、制度・風土・運営の不備など、複合的な課題が存在します。以下のような特徴を持つ企業では、従業員が定着しにくいです。

| 特徴 | 内容 |

| 1. 教育・研修体制が整っていない | 新入社員が業務を早く理解できず、不安や孤立感を抱えやすくなります。OJT任せで体系的な育成ができていないケースが多いです。 |

| 2. キャリアパスや評価制度が曖昧 | 頑張っても正当に評価されない、自分の成長が見えないと感じて、将来性に不安を持たれやすくなります。 |

| 3. 管理職のマネジメント力が不足 | 感情的な指導、過度なプレッシャー、放任など、適切なマネジメントがされずにハラスメント的な言動につながる場合もあります。 |

| 4. 労働条件や待遇面の不満 | 賃金が業界水準より低い、残業が多い、有給が取りづらいなど、働きやすさに欠ける職場環境が離職を招きます。 |

| 5. コミュニケーション不足の社風 | 上司や同僚との関係が希薄で、相談しにくい雰囲気があると、悩みを抱えたまま辞めてしまうリスクが高まります。 |

こうした特徴に一つでも心当たりがある場合、早期の対策が必要になります。

離職が企業にもたらすリスクと悪影響

従業員の離職は、単なる人員減少にとどまりません。経営や組織運営に多大なダメージをもたらします。

特に中小企業では、一人の影響が大きく、代替要員の確保も難しいため、リスクが深刻化しやすい点に注意が必要です。主なリスクは以下です。

| 特徴 | 内容 |

| 1. 採用・育成コストの増加 | 一人の離職によって発生する再採用・教育・引き継ぎコストは平均100万円以上とも言われ、経営に重くのしかかります。 |

| 2. 業務の属人化による停滞 | 特定業務を一人で担っていた場合、ノウハウが失われ、業務の停滞や品質低下が起こりやすくなります。 |

| 3. 残った社員への負荷増大 | 担当業務のしわ寄せが他の社員にいき、モチベーションや生産性の低下、さらに二次的な離職を招く恐れがあります。 |

| 4. 社内の士気低下・不信感 | 「また辞めたのか」「この会社で長く働けるのか?」という不安が社内に蔓延し、信頼関係が損なわれます。 |

| 5. 社外からのイメージ悪化 | 離職率が高いことが口コミや採用サイトで広まり、求職者や取引先から「定着しにくい会社」と見なされるリスクもあります。 |

このように、離職は採用コストや生産性の損失だけでなく、企業ブランドの低下や組織文化の悪化といった広範な影響をもたらします。

だからこそ、「辞めさせない」ではなく「辞めなくても済む環境づくり」が必要です。

離職の兆候とは?早期に気づいてケアすることが重要

従業員の離職は、ある日突然起こるわけではありません。多くの場合、「辞めたい」というサインは事前に現れているものです。

中小企業においては、これらの兆候を早期に察知し、適切な対応をとることが、貴重な人材の流出を防ぐカギになります。

| 兆候 | 内容 |

| 遅刻・早退・欠勤が増える | 出社意欲の低下やストレスの蓄積が原因で、無断欠勤や有給消化の傾向が強くなります。 |

| 明らかなモチベーション低下 | 発言が減る、業務への積極性がなくなる、目標達成意欲が弱まるなど、目に見える行動変化が現れます。 |

| 残業を極端に避けるようになる | ワークライフバランスを見直している可能性や、業務に対する帰属意識が希薄になっているサインです。 |

| 私物を少しずつ整理し始める | 机やロッカーの片付け、持ち物の持ち帰りなど、退職準備に見られる行動です。 |

| 同僚や上司との距離感が変化する | 飲み会や社内イベントへの不参加、コミュニケーションの減少は、心理的な分離の兆しです。 |

これらの兆候を見逃さずに、「最近元気がないな」「困っていないかな」と声をかける小さなアクションが、離職の歯止めになります。特に、直属の上司や総務人事担当者が日常的に社員の様子を把握する体制が有効です。

【中小企業でもできる】離職防止に役立つ施策

離職防止のためには、「働きやすい職場環境づくり」と「個々の従業員との信頼関係構築」が欠かせません。中小企業でも、大きな投資をせずに実行できる具体的な施策は多く存在します。

以下に代表的なものを紹介します。

1. 定期的な1on1面談の実施

従業員の不安や不満を早期に把握するには、定期的な1対1の面談が効果的です。

仕事の進捗確認にとどまらず、働き方の悩みや職場環境に対する意見を聞くことで、潜在的な離職要因をあぶり出せます。

2. 柔軟な勤務制度の導入

テレワーク、フレックスタイム、時短勤務など、柔軟な働き方を選べる仕組みは、従業員の定着率向上につながります。

とくに育児・介護と仕事の両立を求める社員に有効です。

3. キャリア支援・学習機会の提供

「この会社で成長できる」と思える環境を整えることが離職防止につながります。社内勉強会や資格取得支援、外部セミナーへの参加費補助なども、やる気を引き出す投資です。

4. 評価制度・フィードバックの透明化

納得感のある人事評価は、従業員の満足度を高めるものです。評価の基準を明示し、定期的なフィードバックを行うことで、モチベーションの維持・向上が期待できます。

5. 感謝と承認の文化づくり

日々の業務に対して「ありがとう」や「助かった」といったポジティブな言葉をかけ合う風土は重要です。心理的な安心感を生み出します。

表彰制度の導入や、全体会議での称賛タイムなど、簡単な施策でも効果は大きいです。

従業員が離職する際の企業の実務対応まとめ

従業員の退職に際しては、労務担当者が対応すべき事務手続きが数多くあります。

ここでは、退職前・退職後に分けて、必要な手続きと書類を整理しましょう。まずは離職前に行う手続きです。

| 離職前の手続き | 内容 |

| 退職日の確定と退職届の受理 | 労働者の意思を確認し、就業規則や法的ルールに則って退職日を確定。退職届を文書で受け取りましょう。 |

| 退職理由の確認 | 自己都合か会社都合か明確にし、書類上で合意を得ておくことが重要です。 |

| 貸与物・健康保険証の回収 | PCや携帯、社用証などの貸与品と健康保険証を退職日までに回収します。 |

| 引継ぎ対応 | 業務マニュアルの作成や後任者への引継ぎを依頼し、円滑な業務移行を図ります。 |

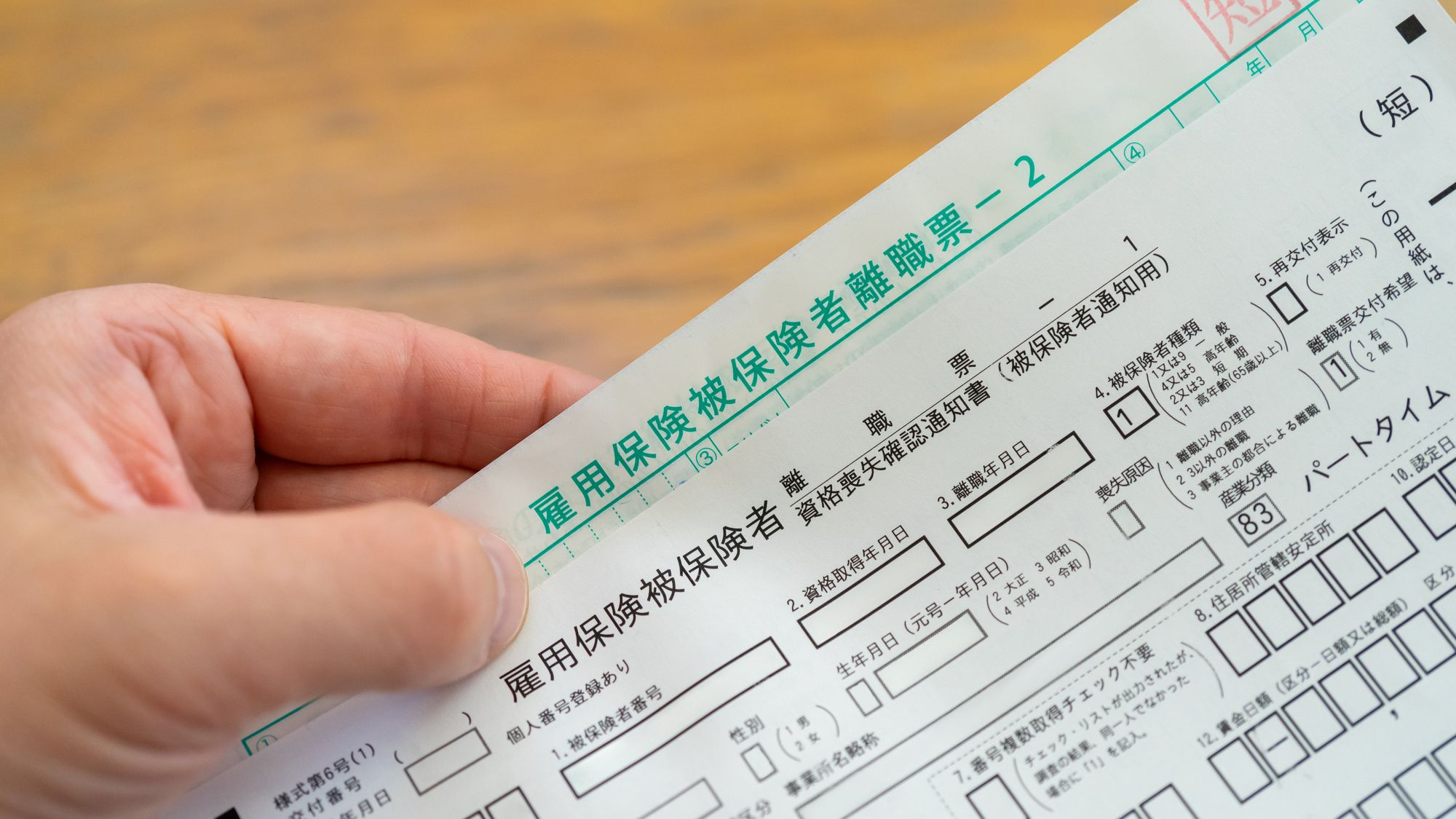

続いて離職後に行う手続きは以下です。

| 離職後の手続き | 内容 |

| 健康保険・厚生年金の資格喪失届提出 | 退職翌日から5日以内に年金事務所に提出します。健康保険証も返却し、必要に応じて喪失通知書を交付します。 |

| 雇用保険関連手続き | 「資格喪失届」および「離職証明書」をハローワークに離職した翌々日から10日以内に提出します。離職票も発行して本人に送付してください。 |

| 源泉徴収票の発行 | 退職者に支給した給与に基づいて作成し、退職時に交付します。転職予定者には年末調整で必要です。 |

| 住民税の納付対応 | 退職月や次の就職先の有無によって、一括徴収や普通徴収への切替を行います。 |

| 退職金の支給(該当者) | 「退職所得の受給に関する申告書」を受け取り、源泉徴収後に退職金を支払います。 |

| 退職証明書の交付(希望者) | 労働基準法に基づき、請求があった場合は必ず発行する必要があります。 |

| 離職票の送付 | ハローワークから交付された後、速やかに本人へ送付します。 |

出典)日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

出典)厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」 p.1

退職対応は、単に書類を交わすだけでなく、次のステップに進む従業員を支える姿勢が求められます。中小企業では限られたリソースの中での対応となることも多いため、退職フローを整備しておきましょう。

まとめ

離職はどの企業でも起こり得る自然な出来事です。しかし、対応を誤ると企業の信頼や業務継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。

特に中小企業では、一人ひとりの従業員が占める割合が大きいのが事実です。離職によるダメージも相対的に重くなります。

重要なのは、離職を単なる「退職」として捉えるのではなく、職場改善のヒントや組織の健全性を見直す契機として活用することです。離職率の推移を定点観測し、職場環境やマネジメントの課題を継続的に見直していきましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録