年間残業時間の上限は?36協定との関係や超えた場合の罰則と企業側の対応

年間残業時間は、従業員の健康と企業の法令遵守にとって非常に重要な管理項目です。労働基準法により残業には厳格な上限規制が設けられており、36協定が深くかかわっています。

企業がこの上限を超過すると、罰則の対象となるだけでなく、従業員の健康問題や企業イメージの低下といった深刻なリスクにつながるのです。

この記事では、年間残業時間に関する法的な上限、平均的な実態、具体的な罰則、そして企業が上限を遵守するために具体的に何をすべきかを詳細に解説します。

目次

年間残業時間とは

「年間残業時間」は文字どおり、従業員一人あたりが1年間におこなった法定労働時間を超える労働(残業)の合計時間を指します。

法令における残業時間の定義

日本の労働基準法で労働時間の上限は、原則として「1週間に40時間、1日8時間」と定められており、これを「法定労働時間」と呼びます。

法定労働時間を超えて従業員に労働させた場合、その超えた時間が「時間外労働」、いわゆる「残業時間」です。

会社によっては、就業規則などで「1日7時間勤務」など、法定労働時間よりも短い所定労働時間を定めている場合があります。この場合、例えば1日8時間働いたとしても、法定労働時間内の1時間は所定外労働ではありますが、残業時間にはあたりません。

参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」

なぜ年間残業時間の管理が重要なのか

年間残業時間の適切な管理は、企業にとって以下のような多岐にわたるメリットと、怠った場合の大きなリスクをともないます。

法令遵守の観点

労働基準法では、36協定の締結・届出をおこなった場合であっても、残業には上限規制が設けられています。

| 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 とする必要があります。 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。 |

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4

この上限を超過して従業員を働かせた場合、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。企業としての社会的信用を失墜させないためにも、年間残業時間の管理は必須です。

従業員の健康と安全を守る

過度な長時間労働は、従業員の心身の健康を害し、過労死や精神疾患の原因となり得ます。従業員が健康で安心して働ける環境を提供することは、企業の重要な責務です。

年間を通しての残業時間を把握・管理することで、特定の従業員に負担が集中していないかを確認し、適切な措置を講じられます。

生産性の向上と離職率の低下

長時間労働が常態化すると、従業員の疲労が蓄積し、かえって業務効率や集中力が低下すると指摘されています。また、ワークライフバランスが取りにくい環境は、従業員のモチベーションを低下させ、優秀な人材の離職につながる要因となるのです。

年間残業時間を管理し、働き方を見直すことは、結果として企業の生産性を高め、従業員の定着率向上に貢献します。

単に残業時間を記録するだけでなく、年間を通しての残業時間の実態を正確に把握し、法令に基づいた適切な範囲に収めるための管理体制を構築することが、とくに中小企業にとって重要となるのです。

年間残業時間と36協定の関係

従業員に法定労働時間を超えて残業してもらう場合、企業は労働基準法に基づき、いわゆる36協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

従業員に残業させる場合は36協定の締結が必須

労働基準法第36条では、以下のように定めています。

| (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

つまり、法定労働時間を1分でも超えて従業員に残業をさせるためには、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられており、年間残業時間の管理は、この36協定のルールの中でおこなわれる必要があるのです。

36協定における年間残業時間の上限は原則360時間

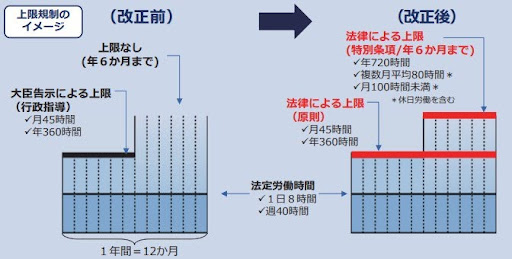

働き方改革関連法により、残業には罰則付きの上限規制が導入されました。36協定で定めることのできる残業には、原則として上限が設けられています。

その原則となる上限時間が、「年間360時間」です。合わせて「1か月あたり45時間」という上限も定められています。

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.4

特別な事情がない限り、36協定で定める残業時間は、この年間360時間(かつ月45時間)の範囲内に収める必要があるのです。

特別条項付きの36協定ならば最大720時間までの残業が可能

予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別な事情がある場合に限り、労使間で合意すれば、上記の原則的な上限を超えて残業をおこなわせることが可能となる特別条項を36協定に盛り込めます。

この特別条項付き36協定を締結した場合でも、残業の上限は以下の範囲内に収める必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内である

- 時間外労働と休日労働の合計が2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均で、いずれも1月あたり80時間以内である

- 時間外労働が1か月あたり100時間未満である

- 原則である月45時間の時間外労働を超えられるのは年6回まで

年間残業時間を720時間とする場合は、これらの複雑な要件をすべて満たしているかを厳重に管理する必要があります。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

年間残業時間の上限は管理職にも適用される?

「管理職だから残業時間の上限はない」と思われがちですが、これは正確ではありません。

労働基準法第41条2号は、企業の管理監督者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないと定めています。

しかし、この「管理監督者」は役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇から総合的に判断される厳格な定義を満たす必要があるのです。

経営者と一体的な立場で、自身の労働時間を管理する大きな裁量がある真の管理監督者でない、名ばかり管理職の場合、通常の上限規制が適用されます。

また、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇、長時間労働者への健康配慮義務などは適用されるため、年間を通じた労働時間管理は重要です。

参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」

年間残業時間の平均と実態

法的な上限を知ることは重要ですが、世間や同業他社の状況を知ることも、自社の状況を客観的に把握し、適切な労働時間管理をおこなう上で参考になります。

実際の企業や従業員がどれくらい残業しているのか、その平均や実態はどうなっているのか解説します。

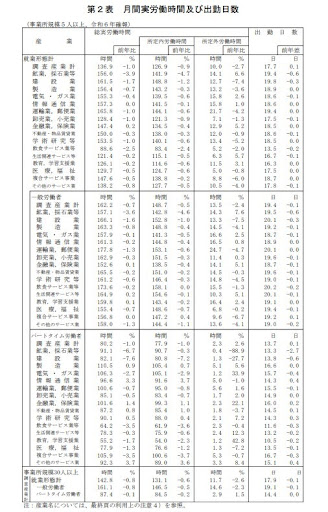

業界別・企業規模別の年間平均残業時間

年間残業時間の平均は、業界や企業の規模によって大きく異なります。

出典)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」p.8

このデータから、運輸業・郵便業の年間残業時間が他の産業に比べて比較的長い傾向にあることや、金融業・保険業、卸売業・小売業が比較的短い傾向にあることなどがわかります。

平均残業時間から見る自社の状況把握

自社の年間残業時間を、これらの平均と比較することは、自社の労働時間管理の状況を把握するための一つの手がかりとなります。

把握した結果により、必要な対応は以下になります。

| 自社の状況 | 必要な対応 |

| 業界平均よりも大幅に高い | 根本原因を探り、業務改善や人員配置の見直し、意識改革などの対策を検討 |

| 業界平均と同程度 | 従業員個々人で見ると特定の部署や担当者に負荷が集中している可能性もあるため、より詳細に分析 |

| 平均残業時間が極端に少ない | サービス残業が発生していないか、必要な業務が滞っていないかなども確認 |

平均残業時間は、自社の状況を客観視するための参考指標として活用しつつ、個々の従業員の労働時間が法的な上限規制を遵守しているかを正確に管理することこそが、企業にとってもっとも重要な課題となります。

年間残業時間を超えた場合の罰則

企業が上限規制を守らずに従業員に過度な残業をさせた場合、それは労働基準法違反となり、厳しい罰則の対象となります。法令を遵守しないことは、企業の存続そのものを脅かすリスクとなり得ます。

法令違反に対する直接的な罰則

労働基準法第36条に定められた残業に関する規制に違反した場合、労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則を科される可能性があります。

この罰則は、上限時間を超えて残業をおこなわせた企業の代表者や、労働時間管理の責任者に対して適用されることがあります。

参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」

行政指導・企業名公表のリスク

法的な罰則の前に、労働基準監督署からの行政指導や是正勧告が一般的です。

是正勧告では、労働基準法に違反している具体的な事項と、それを是正するための期限が示されます。企業はこれに従い、労働時間管理の方法を見直すなどの対応をおこなう必要があるのです。

しかし、是正勧告に従わない場合や、違反が悪質・重大である場合、あるいは度重なる違反が確認されるような場合には、企業名の公表リスクがあります。

年間残業時間の上限を守るために企業側がすべきこと

年間残業時間の上限規制を遵守し、法令違反のリスクを回避するためには、単にルールを知っているだけでなく、企業として実効性のある対策を講じることが不可欠です。企業側が積極的に取り組むべき主な事項は以下のとおりです。

正確な労働時間の把握と管理体制の構築

法令遵守の第一歩は、従業員の労働時間を正確に把握することです。サービス残業を黙認せず、労働時間管理を徹底する体制の構築が必要です。

- 実態に即した労働時間の記録

- 勤怠管理システムの活用

- 管理職への周知と徹底

残業が発生しにくい業務体制の整備

残業そのものを削減するための取り組みも並行しておこなう必要があります。

- 業務内容の見直しと効率化

- 適切な人員配置

- 業務量の平準化

- ノー残業デーや定時退社推奨日の設定

明確なルール設定と従業員への周知徹底

労働時間に関する会社のルールを明確にし、全従業員が理解・遵守できるように周知します。

- 就業規則・労働時間管理規程の整備

- 36協定内容の周知

- 残業の申請・承認ルールの徹底

従業員の健康管理と相談体制の構築

過度な長時間労働は、従業員の健康を害するリスクが高まります。健康管理の視点からの対策も重要です。

- 長時間労働者への医師による面接指導

- 健康診断結果に基づく事後措置

- 相談窓口の設置

- 年次有給休暇の取得促進

これらの対策を総合的に実施し、定期的に実態を見直して改善を続けていくことが重要です。

まとめ

この記事では、年間残業時間の定義から始め、36協定に基づく法的な上限や、平均残業時間の実態、そして上限を超過した場合の罰則について詳しく解説しました。

法令を遵守し、従業員が健康的に働くためには、単月の残業だけでなく、年間の総時間での管理徹底が不可欠です。

正確な労働時間把握、業務効率化、適切な人員配置、そして従業員の健康管理を通じて、年間残業時間を適正に保つことが、企業の信頼性向上と持続的な発展につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録