障害者雇用とは?中小企業経営者が知るべき制度の基本・法定雇用率・助成金までわかりやすく解説

「障害者雇用」と聞くと、中小企業は法規制の複雑さや受け入れ体制への不安を感じるかもしれません。しかし、障害者雇用は単なる企業の義務ではなく、新たな人材の確保や、組織の多様性を高める絶好の機会となり得るのです。

少子高齢化が進み、人手不足が深刻化する現代において、障害のある方々が持つ潜在能力は、企業の成長に不可欠なものとなっています。

この記事では、障害者雇用の基本である法定雇用率から、活用できる助成金制度など、中小企業が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

目次

障害者雇用の基本的な定義と目的とは

障害者雇用の基本的な定義と主な目的は以下になります。

障害者雇用の基本的な定義:

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、企業が一定割合以上の障害者を雇用すること

障害者雇用の主な目的:

障害のある方が職業を通じて社会参加できるよう促進し、経済的に自立できるよう支援する

参考)厚生労働省「障害者雇用対策」

中小企業における障害者雇用のメリット・デメリット

中小企業にとって、障害者雇用は社会貢献という側面だけでなく、経営戦略上も重要な意味を持ちます。しかし、同時に課題も存在します。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 人材の確保・活用 | ・多様な人材の確保と能力活用によるイノベーション創出・人手不足の解消に貢献 | ・障害特性への配慮と個別対応の難しさ ・業務遂行上の課題やコミュニケーションの難しさ |

| 企業イメージ | ・企業イメージ向上とブランディング強化 ・社会的責任(CSR)への貢献 | とくになし |

| 組織・従業員 | ・組織の活性化と従業員の意識変革 ・チームワークの強化 | ・既存社員への啓発活動や研修の必要性 |

| 経済的側面 | ・助成金の活用と税制優遇によるコスト軽減 | ・職場環境の整備や理解の促進にかかるコストと時間 ・定着に向けた継続的な支援の必要性 |

| その他 | ・法定雇用率の達成 ・新たな市場開拓や商品開発の可能性 | ・採用後のミスマッチのリスク ・解雇 ・配置転換などの労務管理上の留意点 |

これらのメリットとデメリットを十分に理解した上で、中小企業は自社の状況や経営戦略に合わせ、障害者雇用をどのように進めていくかを検討する必要があります。

参考)厚生労働省「障害者雇用のご案内」

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法は、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、企業や国・地方公共団体に対して、一定割合以上の障害者雇用義務(法定雇用率制度)を課しています。

また、障害者に対する雇用の差別を禁止し、障害のある方が職場で働く際に必要となる「合理的配慮」の提供義務を定めています。

参考)e-Gov 法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」

障害者雇用の法定雇用率とは

法定雇用率とは、企業が雇用しなければならない障害者の最低割合を定めたものです。従業員が一定数以上の規模の事業主は、この法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。

| (一般事業主の雇用義務等) 第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。 |

出典)e-Gov 法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」

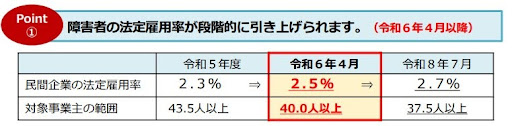

障害者雇用促進法には、具体的な従業員数の記載はありません。しかし、令和6年4月より適用された法定雇用率2.5%に基づくと、40人で最低限1人の計算となります。

したがって、従業員が40人以上いる企業では、障害者を雇用する義務が生じ、法定雇用率は、段階的な引き上げが決定しています。

出典)厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.1

障害者雇用の除外率とは

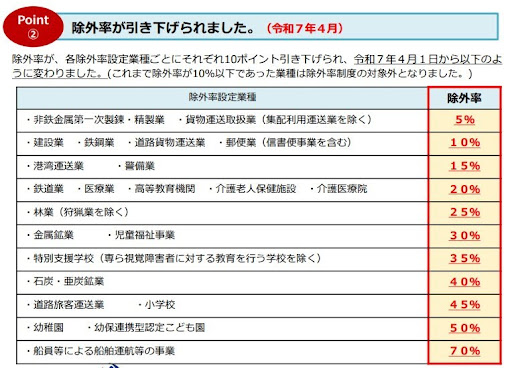

除外率とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用すべき障害者数を計算する際に、常用労働者数から一定の割合を控除できる制度でした。

業種ごとの職務の性質を考慮し、障害者雇用の義務を軽減する目的で設けられていましたが、ノーマライゼーションの観点から、除外率制度は2002年の法改正により廃止の方針が決定されています。この決定により、段階的に引き下げ・縮小されています。

出典)厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.1

障害者雇用の対象者と条件とは

中小企業が障害者雇用を進める上で、まず重要なのは対象と条件を明確にすることです。障害者の雇用は、その特性に応じた適切な配慮と理解が求められます。

障害者雇用の対象者

障害者雇用率制度の対象となる「障害者」の範囲は、以下のとおりです。

| 《「障害者」の範囲》 障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)。 ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。 |

出典)厚生労働省「事業主の方へ」

このように、制度や支援の種類によって「障害者」の定義が異なることから、企業は目的に応じて対象者を把握することが重要です。

障害者雇用条件設定のポイント

障害者雇用枠で人材を採用する際、企業は障害を持つ方の特性や希望に寄り添った労働条件を提示する必要があります。

雇用形態の柔軟性

障害者を雇用する際の雇用形態は、任せる業務内容や勤務時間、本人の希望を考慮して決めましょう。常時雇用している労働者であれば、どの雇用形態でも週の所定労働時間に応じて法定雇用率の計算に含めることができます。

「常時雇用している労働者」とは、期間の定めのない雇用契約を結んでいる方、または雇用期間が繰り返し更新され、1年を超えて働き続けることが見込まれるか、すでに1年以上継続して働いている方です。

障害があるという理由だけで特定の雇用形態に限定したり、安易な先入観で決めつけたりするような差別的な扱いは、障害者差別解消法で禁止されています。

就業時間の配慮

長く働ける障害者を採用する方が法定雇用率の達成には有利ですが、障害特性に合わせた柔軟な対応こそが、障害者が安心して働き続けるための鍵となります。

出典)厚生労働省「障害者雇用率制度について」p.2

このように、障害の区分や重症度、週の労働時間によって、同じ1人の障害者を雇用しても雇用率の計算上は2人分とみなされたり、0.5人分とみなされたりすることがあります。

雇用する障害者の就業時間を検討する際は、以下の方法などにより配慮が必要です。

- 時差出勤

- 短時間勤務

- 残業・夜間勤務の負担

- 休暇取得

賃金の公平性

賃金の決定に、障害の有無は関係ありません。基本は「同じ仕事には同じ賃金」です。

ただし、障害の種類や程度によって、ほかの従業員よりも低い水準からスタートすることが認められています。

しかし、障害者にも最低賃金法が適用されますので、最低賃金を下回ることは決して許されません。

障害者雇用枠と一般雇用の違いとは

障害者雇用枠と一般雇用には、採用プロセスや法的義務など、いくつかの違いがあります。

| 項目 | 障害者雇用枠 | 一般雇用 |

| 採用ルート | ・ハローワークの障害者専門窓口・障害者向け合同説明会 ・特別支援学校からの紹介など | ・一般的な求人サイト ・企業の新卒採用サイト ・就職情報サイト ・人材紹介会社など |

| 法的義務・配慮 | 合理的配慮の提供義務がある | 原則として障害へ個別の合理的配慮の義務はない |

| 採用基準 | 職務遂行能力に加え、障害特性への理解と配慮を前提とした上で、安定的な勤務が可能かどうかが重視される | 学歴、経験、スキル、ポテンシャルなどが重視される |

企業は、それぞれの採用ルートの特性を理解し、自社のニーズと候補者の希望に合った雇用形態を選択することが重要です。

参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説

中小企業も活用できる!障害者雇用の助成金

障害者雇用を進める中小企業にとって、国が提供するさまざまな助成金は大きな支えとなります。ここでは、中小企業が活用しやすい代表的な助成金について紹介します。

| 助成金名 | 概要 |

| 特定求職者雇用開発助成金 | ハローワークなどの紹介により、障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給 |

| トライアル雇用助成金 | 障害者を試行的に雇い入れた事業主、または週20時間以上の勤務が困難な精神・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して雇い入れた事業主に対して支給 |

| 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 | 事業主が障害者を雇用するために以下を講じた場合に費用の一部を助成 ・作業施設や福祉施設の設置・整備 ・適切な雇用管理のための援助 ・通勤を容易にするための措置など |

| キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 障害者の雇用促進と職場定着を図るため、有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する措置、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置を継続的に講じた事業主に対して支給 |

参考)厚生労働省「障害者を雇い入れた場合などの助成」

中小企業が障害者雇用を始めるためのステップと成功の秘訣

ここでは、中小企業が障害者雇用を始めるための具体的なステップと、その成功に導くための秘訣を紹介します。

1.受け入れ態勢の整備

障害者雇用を始めるにあたって、まず重要なのが社内の受け入れ態勢を整えることです。これは単に設備を整えるだけでなく、従業員の意識改革も含まれます。

- 社内理解の促進と意識啓発

- 職務内容と業務の見直し

- 職場環境の整備

- 相談窓口の設置

2.採用計画の立て方と募集・選考

受け入れ態勢が整ったら、具体的な採用計画を立て、募集・選考に進みます。

- 採用目標の設定

- 募集方法の検討

- 選考方法の工夫

3.採用後の定着支援と合理的配慮の提供

採用はゴールではなく、その後の定着支援と合理的配慮の提供が成功の鍵となります。

- OJT(On-the-Job Training)やメンター制度

- 合理的配慮の継続的な提供

- 定期的な面談と目標設定

4.ハローワーク、地域障害者職業センターなどとの連携

中小企業が障害者雇用を成功させるためには、外部機関との積極的な連携が不可欠です。

- ハローワーク

- 地域障害者職業センター

- 就労移行支援事業所

- 障害者就業・生活支援センター

まとめ

障害者雇用は、中小企業にとって必ずしもハードルが高いものではありません。この記事では、法定雇用率の理解から、活用できる助成金、実際の採用から定着までのステップを解説しました。

大切なのは、障害の有無に関わらず、一人ひとりの個性と能力を尊重し、最大限に引き出す環境を整えることです。

ハローワークや地域障害者職業センターといった外部機関との連携を積極的に行えば、受け入れ体制の整備や定着支援もスムーズに進められます。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録