就業規則の意見書は必須?もう迷わない記入例や意見書作成時の注意点を解説

就業規則の作成や変更に必要な「意見書」の存在は、多くの中小企業にとって、その必要性や正しい作成方法がわかりにくいものです。

労働基準法で義務付けられている就業規則の意見書は、単なる形式的な書類ではないのです。適切に作成しないと、法的なトラブルに発展したり、従業員との信頼関係を損ねる原因になったりする可能性も否めません。

意見書が不要なケースはあるのか、異議ありと書かれたらどう対応すべきかなど、この記事では、そうした疑問に答えるべく、就業規則の意見書に関して徹底解説します。

目次

就業規則の意見書とは

就業規則の意見書とは、事業主が就業規則を作成または変更する際、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、内容を記載した書類です。

| (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

労働者の意見を聴くことで、就業規則の内容が実態に即し、労使間の合意形成を促進する役割があります。事業主は、就業規則に意見書を添え、労働基準監督署長へ届け出ることが義務付けられています。

参考記事:就業規則とは?労働基準法とどちらが優先される?2つの関係を正しく理解しよう

就業規則作成・変更における意見書の重要性

就業規則の作成や変更は、従業員の労働条件を定める重要なプロセスです。単に会社が一方的に決定するのではなく、従業員代表からの意見書を聴取することが法律で義務付けられています。

従業員の意見を反映させ、納得感のある就業規則を作り上げるために不可欠であり、労使間の信頼関係を築く上でも極めて重要となります。

参考記事:【これを読めばOK】就業規則の変更手続きを徹底解説!従業員10人未満でも必要?

意見書の法的な義務

記事冒頭のように、労働基準法第90条では、事業主が就業規則を作成または変更する際に、労働者の過半数を代表する者の意見聴取を義務付けています。

意見聴取を怠り、意見書を添付せずに労働基準監督署長に届け出た場合、同法第120条に基づき30万円以下の罰金が科されることも否めません。単なる形式的な手続きではなく、労働者の権利保護と適正な労働環境の確保を目的とした重要な規定です。

参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」

意見書が不要なケースはある?

原則として、労働者10人以上の事業場において就業規則を作成・変更する際には、意見書の提出が義務付けられています。

| (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

したがって、労働者数が10人未満の事業場については、就業規則の作成・届出義務自体がないため、意見書も不要となります。

また、既存の就業規則を閲覧させるだけで、内容に変更がない場合は、新たに意見書を提出する必要はありません。ただし、形式的な変更であっても、従業員の労働条件に影響を及ぼす可能性のある変更については、意見書を作成します。

就業規則の作成時に必要な意見書の記入例

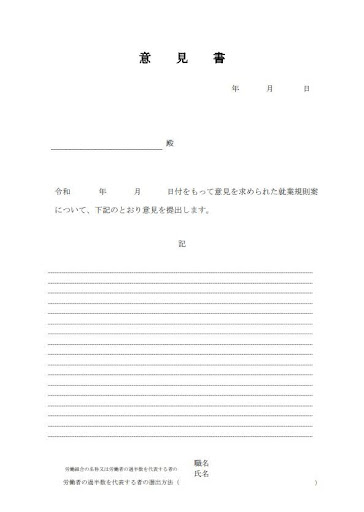

就業規則の作成・変更には、労働者の過半数を代表する者からの意見書が必須です。様式は、厚生労働省のWebサイトから、WordまたはPDF形式でダウンロード可能です。

出典)厚生労働省「就業規則意見書」

意見書の記入例

厚生労働省のWebサイトからダウンロードできる様式の「記」部分は空欄となっているため、ここで一般的な意見書の記入例を提示します。

異議なしの場合:

- 「異議なし」

- 「特に意見はありません」など

異議ありの場合:

例1.第〇条(労働時間)について、始業時刻が午前9時となっていますが、従業員の通勤事情を考慮し、午前9時30分への変更を希望します。

例2.第〇条(休暇)について、子の看護休暇の取得単位を半日単位だけでなく、時間単位でも取得できるよう追記を希望します。

意見書記入時のポイント

意見書を記入する際のポイントを説明します。

- 日付

意見書を作成した日付、および意見聴取のあった日付を正確に記入 - 宛名

事業主の会社名と代表者名を記載 - 意見の内容(「記」の下)

- 異議がない場合は、「異議なし」「特に意見はありません」などと明確に記載

- 異議がある場合は、該当する条項と理由や具体的な要望を分かりやすく記載

- 漠然とした表現ではなく、具体的な改善案を提示する

- 労働者代表の氏名・職名

意見を提出する労働者代表の氏名と、社内での職名(役職)を記載 - 選出方法

- 労働者の過半数を代表する者の選出方法を具体的に記載

- 例:全従業員による挙手、投票、話し合いなど

- 労働組合がある場合は記載不要

- 押印

法改正により押印は不要とされたが、実務上は慣例として押印を求められるケースも多いことから、念のため押印しておく

就業規則の意見書に「異議あり」と記載された場合の対応

就業規則の意見書に、従業員代表から「異議あり」と記載された場合でも、事業主は就業規則を労働基準監督署に届け出ることが可能です。労働基準法では、あくまで意見の「聴取」を義務付けているのであり、意見の「合致」までは求めていないからです。

しかし、「異議あり」と記載されたからといって、意見を無視して良いわけではありません。従業員代表が「異議あり」と記載した背景には、就業規則の内容に対する具体的な懸念や、従業員の働き方や生活に影響を及ぼす問題があるはずです。

「異議あり」の場合でも就業規則は有効?

はい、意見書に「異議あり」と記載されていても、適切に意見聴取の手続きを踏んでいれば、就業規則は法的に有効です。労働基準監督署も、意見聴取の事実が確認できれば受理します。

重要なのは、意見聴取の手続きが適正におこなわれたかという点です。たとえば、意見を述べる機会が十分に与えられなかった、形式的な聴取で実質的な協議がおこなわれなかったといった不適切な対応があった場合は、労働基準監督署から是正指導が入る可能性もあります。

「異議あり」の意見書への対応

従業員代表からの「異議あり」という意見に対し、経営者は以下のような具体的な対応を検討しましょう。

- 意見の真意を確認する

- 再協議の機会を設ける

- 書面での回答

- 不利益変更の場合の慎重な対応

「異議あり」という意見は、会社にとっては就業規則をより良いものにするための貴重なフィードバックと捉えられます。法的な手続きとして意見聴取をおこなうだけでなく、従業員とのコミュニケーションの機会として最大限に活用することで、従業員満足度の向上と、より健全な労使関係の構築につながるのです。

就業規則の意見書作成・提出時のポイント

就業規則の意見書は、単なる形式的な手続きではありません。法的な要件を満たし、かつ実効性のある意見聴取をおこなうためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

従業員代表の選出方法と意見書への職名の記載について

就業規則の意見書を提出する「労働者の過半数を代表する者」は、以下の要件を満たす必要があります。

- 労働者の過半数を代表する者であること

- 労働者の過半数の支持を得て選出される必要

- 労働組合がある場合は労働組合が代表者

- 労働組合がない場合は、従業員の投票や挙手、話し合いなど、民主的な方法で選出されなければならない

- 管理監督者ではないこと

- 労働基準法上の「管理監督者」は、労働者の代表となることはできない

- 特定の目的のために選出された者であること

- 就業規則の意見聴取という特定の目的のために選出される必要

意見書には、選出された従業員代表の氏名に加え、職名を記載することが一般的です。これは、その人物が実際に社内に在籍している労働者であり、かつ管理監督者ではないことを示すためです。

たとえば、「〇〇部 〇〇」のように、所属部署と役職を記載します。明確な職名がない場合は、「従業員代表」と記載しても問題ありません。

就業規則意見書の押印廃止で変わる手続きとは?

かつては、就業規則の意見書には従業員代表の押印が必須とされていましたが、2020年4月1日の押印廃止に関する厚生労働省の通達により、原則として押印は不要となりました。

参考)厚生労働省「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令(令和2年政令第 367 号)(概要)について」

これにより、意見書の作成・提出手続きは簡素化され、以下の点が変化しました。

- 手続きの円滑化

- 電子申請の促進

ただし、実務上、企業によっては内規や慣例として押印を求めるケースも依然として存在します。また、従業員代表が自らの意見であることを明確にするために、任意で押印することも可能です。

法律上の義務ではなくなったとはいえ、意見書は会社の状況や従業員との合意に基づいて運用することが重要です。

複数の事業所ごとの就業規則と意見書の扱い

企業が複数の事業所ごとに就業規則を作成・変更する場合、意見書の扱いには注意が必要です。

原則として、就業規則は事業場単位で作成・届出義務が生じます。そのため、個々の事業場に独自の就業規則を設ける場合、それぞれの事業場で労働者過半数の代表者を選出し、事業場の就業規則に対する意見書を作成・提出しなければなりません。

たとえば、本社と支店が別々の就業規則を運用している場合、本社の従業員代表と支店の従業員代表が、それぞれの就業規則に対する意見書を提出することになります。

ただし、企業全体で共通の就業規則を運用し、各事業場では細則などを定めているに過ぎないような場合は、全事業場の労働者を合わせた過半数の代表者の意見書でも認められることがあります。

しかし、この場合でも、各事業場の実情を考慮し、適切に意見聴取をおこなうことが望ましいでしょう。

いずれにせよ、複数の事業所ごとに就業規則を運用する場合は、管轄の労働基準監督署に事前に相談し、適切な手続きを確認する必要があります。

まとめ

「就業規則の意見書はわかにくい」「形式的なものだからそこまで時間をかけなくてもいいんじゃない?」といった考えを持つ中小企業も少なくありません。

しかし、就業規則の意見書は、会社と従業員がともに働く上で、非常に重要な役割を果たしているのです。

この記事では、就業規則の意見書の法的な重要性から具体的な記入例、「異議あり」と記載された場合の対応策まで、中小企業が知っておくべきポイントを網羅的に解説しました。

就業規則は、従業員が安心して働ける環境を整え、会社の成長を力強く支える基盤となります。適切な意見書を作成できれば、労使間の信頼を深めていくことができるはずです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録