【完全版】退職給付金とは?制度内容やもらえる給付一覧をわかりやすく解説

退職後の生活を支えてくれる「退職給付金」に関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

退職給付金を活用すれば、経済的な不安を軽減しながら次のキャリアに向けた準備を進めることが可能です。

企業側としても、退職した従業員の将来を支援したいという思いがあることでしょう。

そこでこの記事では、退職給付金の基本的知識や、給付金の種類、退職給付金を利用する際の注意点などについて、詳しく解説していきます。

企業の健全な経営に不可欠な「退職給付金制度」。法令違反のリスクを回避し、従業員エンゲージメントを高めるためのポイントを網羅した資料を今すぐダウンロードしませんか?

目次

退職給付金とは

この項目では、「退職給付金とはどのようなものなのか」という基本的な点について解説していきます。

退職給付金の概要

退職給付金とは、特定の給付金を指すものではなく、「会社を退職した際に受け取れる各種給付金」の総称です。

退職給付金の主な目的は、仕事を辞めた人の生活を経済的にサポートし、安心して再就職活動を行えるよう支援することにあります。

2025年4月に実施された雇用保険法の改正により、自己都合退職者への給付制限期間が2か月から1か月に短縮されるなど、より利用しやすい制度へと変化しています。

さらに、教育訓練を受講した場合には給付制限が解除される新制度も導入され、労働者のキャリア形成と生活の安定を両立できる環境が整備されました。

参考記事:【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ

退職金との違い

「退職給付金」と「退職金」は混同されがちですが、実際は大きく異なる制度です。

退職給付金は、従業員の退職後の生活保障を目的とした包括的な制度の総称です。

退職給付金には、企業が提供する退職一時金や、企業年金(確定給付型、確定拠出型など)、国の公的年金制度などが含まれます。

一方で退職金は、退職給付制度の一部として、企業が独自に設けている制度を指します。従業員の勤続年数や給与水準、退職理由などに基づいて支給される一時金や企業年金がこれに該当します。

つまり、退職給付制度は「退職金」と「公的給付」を含む、より広い概念として理解することが重要です。

また、支給方法にも違いがあります。

退職金は、企業から退職時に一括または年金形式で支給されますが、退職給付制度全体で見ると、企業からの支給に加えて、雇用保険による失業期間中の基本手当や就職活動支援など、多様な形態での給付が段階的に行われることもあります。

このように、退職給付制度は「退職に伴う経済的保障を総合的にカバーする制度」であり、退職金は、その中の「企業が担う部分」という位置づけだと言えるでしょう。

失業手当との違い

失業手当は、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれ、退職給付金の一部を構成する重要な給付制度です。

| 基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。 |

出典)厚生労働省「基本手当について」

失業手当は、退職後の生活費を補償し、安定した再就職活動を支援することが目的です。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額である「基本手当日額」は、直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となります。

また、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が決まっており、現在は以下のようになっています。

出典)ハローワーク「基本手当について」

給付期間は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって90日から330日までの範囲で決定されるのが特徴です。(就職困難者は最大360日)

参考)厚生労働省「基本手当の所定給付日数」

退職給付金の種類一覧

退職給付金には、失業時の生活を支援するものから、再就職を促進するもの、スキルアップを支援するものまで、様々な種類が存在しています。

それぞれの主な給付金の目的と特徴について、以下の表で詳しく解説します。

【雇用保険制度に基づく主な給付】

| 退職給付金の種類 | 目的 | 支給条件 | 支給額 |

| 失業保険(基本手当) | 退職後の基本的な生活費を補償 | 雇用保険加入、失業状態、被保険者期間12か月以上 | 賃金日額の45~80% |

| 再就職手当 | 早期再就職を促進するインセンティブ | 基本手当受給資格者、支給残日数3分の1以上で再就職など8項目 | 支給残日数×60~70%×基本手当日額 |

| 就業促進定着手当 | 再就職後の賃金低下を補償 | 再就職手当受給者、6か月経過後賃金が低下 | 基本手当日額の40%を上限として差額補償 |

| 教育訓練給付金 | スキルアップと資格取得を支援 | 雇用保険加入期間1年以上(初回)、厚労省指定講座受講 | 受講費用の20~80%(上限あり) |

| 広域求職活動費 | 遠方での就職活動を経済的にサポート | 雇用保険受給資格者、ハローワーク紹介、往復200km以上(宿泊料は400km以上) | 交通費・宿泊費の実費 |

| 移転費 | 就職に伴う引っ越し費用を補助 | 雇用保険受給資格者、遠方就職決定、通勤往復4時間以上 | 交通費・移転料・着後手当 |

【その他の制度に基づく主な給付】

| 退職給付金の種類 | 目的 | 支給条件 | 支給額 |

| 求職者支援制度 | 雇用保険対象外の方への就職支援 | 雇用保険未加入・受給終了者など | 月額10万円+交通費(訓練期間中) |

| 特例一時金 | 短期雇用者への一時的支援 | 短期特例被保険者であった方が、離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あり、なおかつ失業の状態にあること | 基本手当日額の40日分※受給期限は離職日の翌日から6か月 |

| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上の求職者への支援 | 高年齢被保険者であった方が、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あり、失業の状態にあること | 基本手当日額の30~50日分(一時金)※受給期限は離職日の翌日から1年 |

| 傷病手当金 | 求職活動困難時の生活支援 | 被保険者の資格を喪失した日の前日までに1年以上被保険者であった、もしくは資格喪失時において傷病手当金の支給を受けている、もしくは継続して受給していること | 1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(最大1年6か月) |

これらの給付金は、重複して受給できるものもあれば、選択が必要なものもあります。

たとえば、失業保険と再就職手当は組み合わせが可能ですが、失業保険と求職者支援制度は原則として重複受給できません。(ハローワークから認められれば重複可能)

上記のような退職給付金を把握し、自分の状況に最も適した給付金を選択することで、退職後の生活の安定と希望する再就職の実現につなげることができるでしょう。

退職給付金はいくらもらえるのか

退職給付金の金額は、給付の種類や個人の状況によって大きく異なります。

失業保険ならば月額数万円から十数万円、再就職手当ならば数十万円の一時金など、受け取れる金額は様々です。

この項目では、主要な給付金の具体的な金額を詳しく解説します。

失業保険

まず、一般的に「失業保険」と呼ばれているものの正式名称は「雇用保険の基本手当」のことを指します。

これが、退職給付金の中核となる給付です。(便宜上、以降も「失業保険」と記載します)

前述した「基本手当日額」は、原則として「賃金日額」によって決まります。

賃金日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額です。

そして、賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)が、上限の範囲内で支給されます。

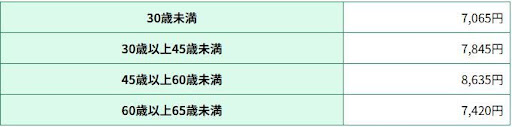

【年齢別の基本手当日額上限】

| 年齢区分 | 日額の上限 |

| 30歳未満 | 7,065円 |

| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |

| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |

| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |

なお、2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間が1か月に短縮されたため、より早期に給付を受けられるようになっています。

参考)厚生労働省「基本手当について」

参考)厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

就職促進給付

就職促進給付は、早期の再就職を促進することを目的とした給付制度で、主に「再就職手当」「就業促進定着手当」が代表的なものになります。

これらの給付により、安定した職業への早期就職をインセンティブとして支援しています。

再就職手当の支給額は以下の通りです。

- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:支給残日数×70%×基本手当日額

- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満:支給残日数×60%×基本手当日額

例えば、基本手当日額が5,000円で給付日数120日の受給資格者が、80日の支給残日数で再就職した場合、5,000円×80日×70%=280,000円の再就職手当を受給できます。

なお、基本手当日額の上限は6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)となっているため、注意が必要です。

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した方が、「再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金より低下している場合」に支給されます。

| ■上限額 = 基本手当日額(注1)×基本手当の支給残日数に相当する日数(注2)× 40%(注3) (注1)基本手当日額の上限は6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)。なお、毎年8月1日以降に変更される可能性あり。 (注2)再就職手当の給付を受ける前の支給残日数 (注3)再就職手当の給付率が70%の場合は30%。令和7年4月1日以降に再就職手当の支給に係る再就職をした場合は、再就職手当の給付率に関係なく20%。 |

2025年4月の改正では、従来の就業手当が廃止される一方で、これらの制度は継続され、安定した職業への早期再就職を促進する仕組みが維持されています。

参考)厚生労働省「就職促進給付について」

教育訓練給付金

教育訓練給付金は、働く人のスキルアップやキャリアアップを支援するための制度です。

雇用保険制度の一環として、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講した場合に、その費用の一部が支給されます。

教育訓練給付金には以下の3つの種類があり、それぞれ対象者や給付率が異なります。

- 一般教育訓練給付金:基本的なスキルアップ支援

- 特定一般教育訓練給付金:速やかな再就職支援

- 専門実践教育訓練給付金:中長期的なキャリア形成支援

それぞれの給付金の支給要件は以下の通りです。

| 雇用保険の被保険者(在職者) | 雇用保険の被保険者であった方(離職者) | |

| 一般教育訓練給付金 | 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上 | 雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上 |

| 特定一般教育訓練 | 特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上 | |

| 専門実践教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上 |

それぞれの給付金の給付率や上限額は以下の通りです。

| 一般教育訓練給付金 | ■受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の20%が支給される。(ただし、給付額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されない) |

| 特定一般教育訓練 | ■受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の40%が支給される。(ただし、給付額が20万円を超える場合は20万円、4千円を超えない場合は支給されない) ■教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の50%が支給される。(ただし、給付額が25万円を超える場合は25万円) |

| 専門実践教育訓練給付金 | ■受講者が教育訓練施設者に対して支払った教育訓練経費の50%が支給される。(ただし、給付額が1年間で40万円を超える場合は40万円、4千円を超えない場合は支給されない) ■教育訓練を修了し、資格を取得して就職した場合は、教育訓練経費の70%が支給される。(ただし、給付額が1年間で56万円を超える場合は56万円) ■教育訓練を修了し、資格を取得して就職し、その上で訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%が支給される。(ただし、その額が1年間で64万円を超える場合は64万円) |

参考)ハローワーク「教育訓練給付制度」

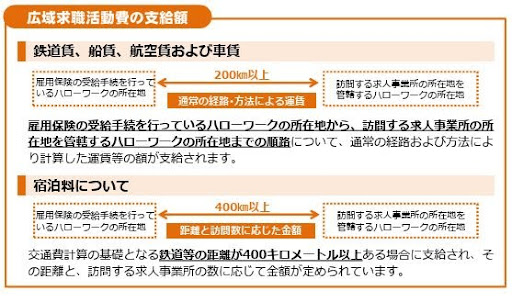

広域求職活動費

広域求職活動費は、ハローワークの紹介により遠隔地にある企業の面接を受ける際に、交通費や宿泊費の実費が支給される制度です。

転職活動において地域を限定せず、より幅広い選択肢から最適な職場を見つけることを支援する目的で設けられています。

広域求職活動費の支給対象となるための主な要件は以下の通りです。

- 雇用保険受給資格者であること

- ハローワークの紹介による常用求人への応募

- 往復距離が200km以上の遠隔地での面接(宿泊料の場合は往復距離400km以上)

- 待機期間(7日間)が経過していること

広域求職活動費として支給される費用は以下の通りです。

出典)厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」p.2

この制度を活用することで、経済的負担を気にすることなく、全国規模での転職活動を展開できます。

参考)厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」

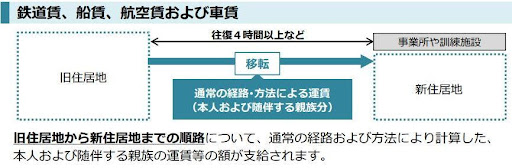

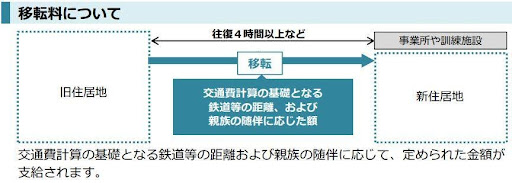

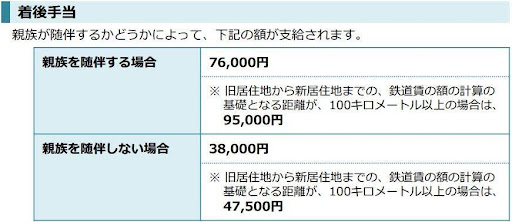

移転費

移転費は、就職や職業訓練のために住所を変更する際の鉄道賃や船賃、航空賃、車賃などの費用を支援する制度です。

移転費は、以下の条件を満たすことで支給されます。

- 雇用保険の受給資格者

- 雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、または公共職業訓練等を受けることとなった

- ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更する場合

- 事業所または訓練施設が、「通勤(所)時間が往復4時間以上である」「交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある」「移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる」のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認める場合

- 事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されない、またはその支給額が移転費の額に満たない

移転費の支給額は以下の通りです。

出典)厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」p.3

出典)厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」p.3

出典)厚生労働省「「広域求職活動費」と「移転費」のご案内」p.4

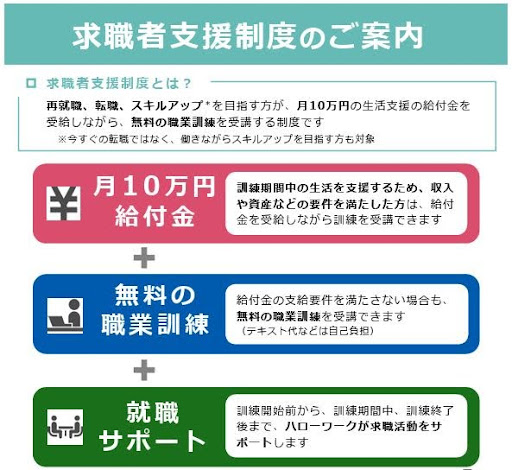

求職者支援制度

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方や受給が終了した方を対象とした制度で、職業訓練受講給付金として月額10万円を受給しながら、無料の職業訓練を受講できます。

出典)厚生労働省「求職者支援制度のご案内」p.1

この制度は、非正規雇用者やフリーランス、自営業者など、雇用保険の対象外となっていた方々の就職支援を目的としています。

なお、受給するには以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 本人収入が月8万円以下

- 世帯全体の収入が月30万円以下

- 世帯全体の金融資産が300万円以下

- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

- 訓練実施日全てに出席する(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合※でも、8割以上出席する)

訓練期間は2か月から6か月程度で、基礎的なビジネススキルから専門的な技術まで幅広い分野の訓練コースが用意されています。

参考)厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

特例一時金

特例一時金とは、短期特例被保険者の方が失業した際に支給されるもので、「家事に専念する」「自営を開始、または自営準備に専念する」など、就職する意思や能力がない状態が続く限り、支給を受けることができません。

特例一時金の支給を受ける場合、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あること(なお、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算する場合がある)

- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力が必要)

特例一時金の支給額は、「基本手当日額の40日分」です。

しかし、「離職日の翌日から6か月」という受給期限を超えると、40日分の支給を受けることができなくなるので注意してください。

参考)厚生労働省「離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>」

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給されるものです。

高年齢求職者給付金の支給を受ける場合、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 離職の日以前1年間に、被保険者期間(注)が通算して6か月以上あること

- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力が必要)

(注)「被保険者期間」とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

支給額は、「被保険者であった期間」が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分 の基本手当となりますが、受給期限を超えると日数分の支給を受けられなくなります。

期限は、「離職日の翌日から1年」です。

参考)厚生労働省「離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>」

傷病手当金

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

被保険者が、業務外の理由で療養のために働くことができない時は、働けなくなった日から起算して3日を経過した日から働けない期間、傷病手当金が支給されます。

支給期間は、同一の疾病・負傷に関して「支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間」です。

支給額は、「1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2」です。(休業した日単位で支給)

なお、被保険者期間が12か月に満たない場合は、以下のいずれかの低い額を算定の基礎とします。

- 当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額

- 当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額

参考)

厚生労働省「傷病手当金について」

退職給付金はパート・アルバイトも対象?もらえる条件を解説

パート・アルバイトの方でも、一定の条件を満たせば退職給付金を受給することが可能です。

現在の雇用保険制度では、以下の加入条件を満たしていれば雇用保険に加入し、正社員と同様の給付を受けることができます。

【現在の雇用保険加入条件】

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる

- 学生でないこと(例外あり)

注目すべきは、2028年10月から実施予定の雇用保険制度の適用拡大です。

この改正により、週10時間以上の労働者まで雇用保険の対象が拡大されることになっています。

これにより、これまで雇用保険に加入できなかった多くの短時間労働者が新たに制度の対象となる見込みです。

【退職給付金受給のための主要条件】

- 雇用保険に加入していること

- 離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があること

- 失業状態にあること(働く意思と能力があるが職業に就けない状態)

- ハローワークで求職の申し込みを行っていること

パート・アルバイトの方の場合、勤務時間や期間によって受給できる給付日数が変わることがあります。

特に、雇用契約が1年未満の短期間の場合は、特例一時金の対象となることもあるため、ハローワークで詳細な確認を行うことが重要です。

参考)厚生労働省「離職されたみなさまへ」

退職給付金制度を利用する注意点

退職給付金を確実に受給するためには、いくつかの重要な注意点があります。

申請条件を満たしていなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、本来受け取れるはずの給付金を失ってしまう可能性があるため、この項目では、制度利用時に特に気をつけるべきポイントを解説します。

申請対象かどうかを確認する

退職給付金制度を利用する際に最も重要なのは、自分が申請対象に該当するかどうかを正確に把握することです。

給付金の種類によって要件が異なるため、退職前から制度の内容を理解し、必要な準備を整えておくことが欠かせません。

たとえば失業保険の場合、雇用保険への加入期間が離職前2年間で12か月以上必要ですが、倒産や解雇などの会社都合による離職の場合は、離職前1年間で6か月以上の加入期間があれば受給可能になります。

また、受給には「失業状態」であることが前提となるため、アルバイトや副業をしている場合は、その内容によって受給に影響が出る可能性があります。

このように、申請対象かどうかは自分の状況によって変わりますので、しっかり確認するようにしましょう。

期限を超えないように注意する

退職給付金制度には、それぞれ厳格な申請期限が設定されており、期限を過ぎてしまうと受給権を失ってしまうかもしれません。

特に失業保険については、離職票を受け取ってから速やかにハローワークで手続きを行う必要があり、遅れることで受給開始が遅れたり、受給期間が短縮されたりする可能性があります。

手続きの遅れを防ぐためには、退職が決まった時点で必要書類の準備を始め、離職票の発行を会社に依頼し、ハローワークでの初回手続きまでのスケジュールを立てておくことが効果的です。

手続き内容をしっかり確認する

退職給付金の手続きは複雑で、提出書類や手続きの流れを間違えると、給付が遅れたり受給できなくなったりする恐れがあります。

特に複数の給付制度を併用する場合は、それぞれの手続きが混同しやすく、注意深く進めなければなりません。

たとえば失業保険の手続きでは、初回の受給説明会への参加が必須となっており、この説明会で受給資格者証が交付されます。

その後は、4週間に1度の認定日にハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出する必要があります。

この際、求職活動の実績が不足していると給付が停止される場合があるため、継続的な就職活動をするように心掛けましょう。

また、手続きミスを防ぐためには、ハローワークの窓口で詳細な説明を受け、不明な点は遠慮なく質問することが大切です。

企業が行うべき退職給付金の案内とは?

企業は、従業員が退職する際に、退職給付金に関する適切な情報提供を行う責任があります。

これは、「単なる親切な対応」という扱いではなく、労働者の権利を保護し、円滑な離職手続きを支援するための企業としての責務と言えます。

例として、企業側は退職者に対して以下のような対応をすべきです。

- 雇用保険被保険者離職票の正確な作成と速やかな交付

- 離職理由の適切な記載(自己都合・会社都合の正確な判断)

- 退職給付金制度の概要説明

- ハローワークでの手続きに関する基本的な案内

企業として上記のような誠実な対応を取ることで、退職者との関係も円満になることでしょう。

退職者に対してぞんざいな扱いをしてしまうと、退職後に「あの会社は辞める人間のことなどどうでもいいと思っている」など、SNSや口コミサイトなどでネガティブな投稿をする可能性があります。

SNSや口コミサイトで企業の体質をチェックする求職者も多いため、こうしたネガティブな投稿は企業にとってダメージとなってしまいます。

逆に、退職者に対して真摯に対応すれば、ポジティブな発信をしてくれる可能性があり、企業価値の向上に繋がるかもしれません。

まとめ

退職給付金は、退職者の生活安定と再就職活動を支援する重要な制度です。

退職する人が制度の内容をしっかりと把握しておくことはもちろん、企業側としても、十分な案内をすべきです。

元従業員の退職後についても気を配ることで、長期的な視点で見れば企業としての価値を上げることができるため、ぜひ意識するようにしてください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録