中小企業が知っておくべき!労働安全衛生法改正の最新動向と対策【2025年・2026年を見据える】

近年、労働安全衛生法は社会の変化に対応し、度重なる改正がおこなわれています。とくに中小企業にとって、これらの法改正は単なる義務ではなく、企業の持続的な成長と従業員の安全・健康を守る上で極めて重要な意味を持ちます。

しかし、「改正が多すぎて何から手をつければよいかわからない」「人手も予算も限られている中で、どこまで対応すべきなのか」といった悩みも少なくありません。

この記事では、最新の労働安全衛生法改正のポイントをわかりやすく解説し、中小企業が具体的にどのような対策を講じるべきか、実践的な視点から解説します。

目次

そもそも労働安全衛生法とは?

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康確保を目的とした法律です。

| 項目 | 内容 |

| 目的 | 労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保し、さらに進んで快適な作業環境の形成を促進 |

| 体系 | ・一部の事項は政令(労働安全衛生法施行令)で定義 ・法律で規定された責務の具体的な方法は省令(労働安全衛生規則、電離放射線障害防止規則等)で規定 |

| 事業者などの責務 | ・労働災害防止のための最低基準を守る ・快適な職場環境の実現、労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保 |

| 労働者の責務 | ・労働災害防止のために必要な事項を守る ・事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する |

参考記事:【わかりやすい】労働安全衛生法(安衛法)を理解して中小企業を守る!ストレスチェックは?改正内容は?

労働安全衛生法の改正はなぜおこなわれるのか?

労働安全衛生法の改正は、社会情勢や労働環境の変化に対応し、より効果的に労働災害を防止し、労働者の健康を守るためにおこなわれます。

改正の背景と目的は、主に以下の点が挙げられます。

- 労働災害の発生状況の変化

労働災害の件数や種類、発生要因は時代とともに変化しています。過重労働による健康障害や、新たな技術・機械の導入による危険性などが挙げられます。 - 社会情勢の変化

高齢化やグローバル化、情報化といった社会の変化は、労働者の働き方や職場環境に影響を与えます。多様な働き方の普及により、従来の安全衛生管理の枠組みでは対応しきれない可能性があるからです。 - 新たな危険性・有害性の出現

新しい化学物質の使用や、テクノロジーの進化に伴う新たな機械設備の導入などにより、これまでになかった危険性や有害性が生じています。 - 国際的な動向

国際労働機関(ILO)などの国際機関における労働安全衛生に関する基準や勧告、他国の先進的な取り組みなども、日本の労働安全衛生法改正に影響を与えることがあります。 - 労働者の健康意識の高まり

メンタルヘルス対策や受動喫煙防止対策など、労働者の健康に対する意識が高まることで、より包括的な健康保持増進措置が求められるようになります。

中小企業が押さえるべき労働安全衛生法の改正ポイント

これまでの労働安全衛生法改正の動きをまとめると、以下の点が中小企業にとってとくに重要です。

- リスクアセスメントの徹底と実施義務の拡大

- メンタルヘルス対策の強化

- 化学物質管理の厳格化

- 熱中症対策の強化

2024年~2026年にかけておこなわれる重要な改正について、詳しく説明します。

【2024年】化学物質関連の改正など

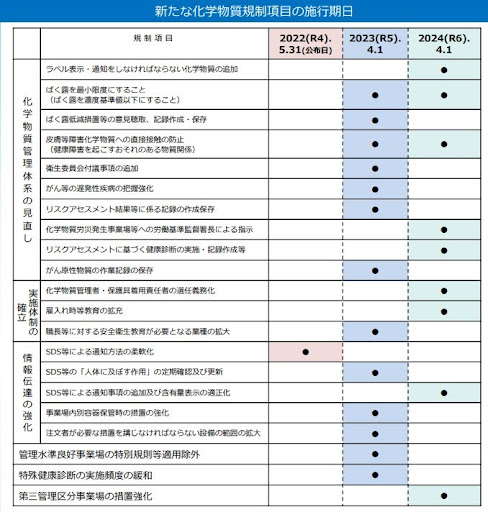

2022年から段階的におこなわれている規制の内容は以下になります。

出典)厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質 規制」p.8

上記の表より、2024年に新たにおこなわれた化学物質の規制を以下に抜粋します。

- ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加

- ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること)

- ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存(一部)

- 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係)

- 衛生委員会付議事項の追加

- 化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示

- リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等

- 化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化

- 雇入れ時等教育の拡充

- SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化

- 第三管理区分事業場の措置強化

【2025年】熱中症対策・電子申請の義務化など

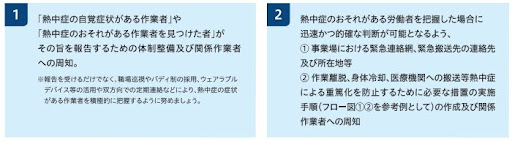

令和7年4月に施行された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」では、「熱中症を生ずるおそれのある作業」に関する事業者の義務が新設されました。

出典)厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」p.1

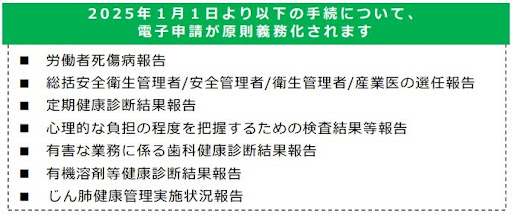

また、2025年1月から以下の手続きについて、電子申請が義務化されています。

出典)厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」p.1

【2026年予定】ストレスチェック義務の範囲拡大など

2026年4月に施行予定の主な内容は、以下のとおりです。

- 職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

- ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

- その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

- 化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。

② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。

なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。 - 機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。

② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

参考)厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」

参考記事:労働安全衛生法の健康診断の義務とは?ルールを理解して安定した雇用を実現

中小企業が今すぐ取り組むべき労働安全衛生法改正への対策

中小企業は、たび重なる労働安全衛生法の改正に対し、どのような対応をすればよいのか、対策を紹介します。

最新情報を常にキャッチアップ

厚生労働省が発表する情報を常にチェックすることが重要です。厚生労働省のウェブサイトや、労働局・労働基準監督署の案内、専門家セミナーなど、さまざまな情報源を活用できます。

労働安全衛生法そのものより、労働安全衛生規則の改正が頻繁におこなわれていることからも、安全衛生情報センターの最新情報が役立ちます。

自社の現状を把握

過去の労働安全衛生法の改正履歴も踏まえ、現行の法律で自社に不足している対策がないか、現状を把握することが重要です。

- リスクアセスメントの再評価

既存のリスクアセスメントを見直し、新たな改正内容に対応しているか確認 - 社内体制の見直し

労働安全衛生に関する担当者の配置や、責任体制の明確化 - 従業員への周知と教育

改正内容や新たな対策について、従業員への周知徹底と必要な教育をおこなう

専門家との連携も検討

自社だけでの対応が難しい場合は、社会保険労務士や産業医、安全衛生コンサルタントなど、労働安全衛生の専門家と連携することも有効です。専門家の知見を借りることで、効率的かつ確実に法改正に対応できます。

まとめ

労働安全衛生法の改正は、中小企業にとって決して無視できない経営課題です。この記事では、法改正の主要なポイントと対策を紹介しました。

多岐にわたる対策が必要となりますが、これらは企業を持続的に発展させるための先行投資と捉えられます。

適切な安全衛生対策は、重大な労働災害を未然に防ぎ、企業の社会的責任を果たすだけでなく、従業員のモチベーション向上や生産性向上にもつながるからです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録