ISO監査では何を見る? 目的・質問内容・頻度・指摘項目のまとめ

ISO監査とは、ISOと呼ばれる組織が制定した各規格を、組織が遵守できているか確認する監査のことです。

ISO監査で登録可と判定されると、社会的信頼を獲得できるほか、業務改善や問題点の発見につながるなど多くのメリットがあります。

一方で、登録するには多くの準備が必要です。

そこで今回は、ISOの概要や監査でチェックされるポイント、質問されやすい内容や指摘事項まで、幅広く紹介します。

ISO監査を受ける予定のある方、ISO監査を受けるか検討している方は、ぜひご一読ください。

ISO監査とは

ISO監査とは、組織マネジメントの構築がISOの示す要求規格に適合し、機能しているかを測る監査のことです。

| そもそもISOとは スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称。 ISOは、国際的に通用する規格を制定しており、世界で同じ品質・レベルのものを提供するための国際基準。 非常口のマーク(ISO 7010)やカードのサイズ(ISO/IEC 7810)、ネジ(ISO 68)などの「モノ規格」のほか、品質マネジメントシステム(ISO 9001)や環境マネジメントシステム(ISO 14001)などの「マネジメントシステム規格」がある。 |

ISO審査を受け登録できたとしても、定期的な更新審査により要求規格が有効に維持できているかを審査されます。

また、ISO監査は3段階あり確認項目は多岐にわたるため、綿密な準備が必要です。

ISO監査の目的

ISO監査の目的は、マネジメントシステムが適切に運用されているか、ISO規格の要求事項に適合しているか、文書記録と計画が合致しているかを評価・判断することです。

また、規格ごとに目的も多少異なる場合があります。

例えば、品質マネジメントシステムに関する国際規格である「ISO 9001」の目的は、以下2点の実現です。

| ・一貫したサービスの提供 ・顧客満足の向上 |

環境マネジメントシステムに関する国際規格である「ISO 14001」の目的は、以下3点です。

| ・環境パフォーマンスの向上 ・順守義務を満たすこと ・環境目標の達成 |

このように、目的は規格ごとに異なります。

自社がどの規格の要求水準を満たしたいかによって目指すべきものも変わるため、規格ごとに目的を調べることも重要です。

ISO監査の内容

ISO監査には3つの監査があり、それぞれ役割や監査の主体が異なります。

| ・内部監査:選定された内部監査委員が行う ・外部監査(利害関係者):利害関係者が行う。サプライヤー監査・購買先監査とも呼ばれる ・外部監査(ISO認証機関):ISO認証機関など独立機関が行う |

内部監査は、自社の社員やコンサルタントといった代理人が内部監査員を選定し、監査を実施します。

問題点が発覚しても迅速に対応できる反面、監査自体が形骸化し意味をなさないこともあるため注意しましょう。

外部監査は、取引先等の組織に利害関係がある者が監査を実施する場合と、ISO認証機関が監査を実施する場合があります。

利害関係者が監査を実施する場合は、取引先から客観的な指摘を受けられますが、改善策の実施に至らないなど実行力に欠けることがあるでしょう。

また、独立したISO認証機関が監査を実施する場合は、認証に合格すれば信頼性が大きく向上するものの、監査までに時間がかかるのが懸念点です。

監査される内容については、主に「ISOが制定する各規格に則っているか」「品質やマネジメントシステムが規格遵守を維持しているか」が問われるため、体制変更やマニュアル作成などを行い有効性の維持に努めましょう。

ISO監査の頻度・期間

ISO監査のうち内部監査については、実施期間の定めはありません。組織の方針などにより実施の有無を決定可能です。

ただし、外部監査は認証を受けてから1年ごとに継続審査があるうえ、3年ごとに更新審査があります。

内部監査を行わないことで、外部監査での指摘事項が増えるということがないよう、1年に1回は内部監査を行うのが望ましいでしょう。

更新審査で合格できなければ、再度認証を受け直さなければならないため注意してください。

審査期間は、業務内容や拠点数、従業員数などによって異なります。1日で完了する場合もあれば、数日かかることもあります。

ISO認証は、組織の全業務や全部署を対象とした認証取得だけでなく、一部を対象としての認証取得も可能です。認証範囲によっても審査日数が変わるため、認証範囲も決めておきましょう。

ISO監査でチェックされるポイント

ISO監査では、ISO規格が順守されているか、規格順守を維持できているかが問われます。

ただし、監査員の属性はそれぞれ異なるため、ここでは監査ごとのチェックポイントをまとめました。

ぜひ参考にしてください。

内部監査

内部監査は、組織の社員や代理人が選定した監査員が監査を行います。

外部監査の前に自社の製品やマネジメントシステムを確認・評価し、改善点を見つけることが目的です。

例えば、品質マネジメントシステム規格「ISO 9001」では、主に以下2点がチェックポイントとなります。

| ・適合性 ・有効性 |

適合性とは、規格の要求事項に則っているかを評価する指標です。ISO規格の遵守はもちろんのこと、法律や顧客の要望等も勘案する必要があります。

管理者だけでなく現場でも要求事項に適合できているかを評価されるため、綿密に準備しなければなりません。

社内マニュアルや規定などが守られているか、記録やデータを正しく取得しているかを整理・確認しておきましょう。

また有効性とは、計画された活動が規格通りに実行され、どの程度達成されたのかを評価する指標です。個人の力量に頼らなくとも、マネジメントシステムが適切に機能しているかをチェックされます。

高い効果があったとしても、計画と全く異なる行動をしていた場合は、有効性が低いとみなされるため注意してください。

外部監査(利害関係者)

利害関係者が行う外部監査は、サプライヤー監査・購買先監査とも呼ばれ、組織と利害関係のある取引先などが監査を行います。

監査方法は、書面回答によって状況を細部まで確認する方法や、監査員が訪問し現場を確認する方法などさまざまです。

企業によっては、ISO認証機関に委託する場合もあります。

利害関係者が行う外部監査でも、内部監査と同様にISO規格を遵守できているか、ISO規格順守の維持ができる体制かを確認されます。

ずさんな管理・対策が発覚した場合、取引停止や縮小などにつながる恐れもあるため、細かな点までチェックするようにしましょう。

外部監査(ISO認証機関)

ISO認証機関が行う外部監査は、認証審査登録機関の監査員が監査を行います。

この外部監査は、ISO規格だけでなく法令や規制に則った監査が求められるため、監査はこれまでよりも細かく、厳しくなるのが特徴です。

これまでの監査同様、規格等の順守や維持ができているかを評価されます。

例えば、医療機器産業に特化した品質マネジメントシステムに関する国際規格である「ISO 13485」の外部監査を受ける場合、監査は管轄保健所の薬事監視員が薬事法に沿った監査を行います。

専門知識を有する監査員が監査する場合もあるため、内部監査や利害関係者が行う外部監査で指摘された事項を修正・改善し、万全の態勢で臨みましょう。

ISO監査でよく質問される内容

ISO監査でよく質問される内容は、申請する規格によって異なります。

今回は、品質マネジメントシステム規格「ISO 9001」でよく質問される内容を紹介します。

質問事項は「いつ、どこで、だれが、なにを、どのように」といった5W1Hを意識した質問がなされるため、あらかじめ準備しておきましょう。

規格要求事項に適合しているか

重要なポイントは、「規格要求事項に適合している」ことです。この点が対策できていないと、ISO監査に合格することはできません。

規格要求事項に適合しているかを判断するため、以下のような質問を受ける場合があります。

| ・規格要求に対するマニュアルはどのように作成されているか ・顧客等のニーズを実現するためどのような分析をしているか ・計画等に影響を与える法律および規制要求事項はあるか ・計画等に妥当性はあるか ・方針や計画を実行する人々に、どのように伝達しているか |

組織を効果的にマネジメントできているか

ISO監査では、該当組織がどの程度規格を遵守・維持できているかを確認します。

監査員は管理者がどのようにマネジメントしているかも確認するため、管理者とも認識をすりあわせておきましょう。

| ・組織全体で計画等の理解を推進するために、どのような対策をしているか ・入社したばかりの新人には、どのような教育を実施しているか ・入社後、定期的な研修などはあるか ・教育についてどのように記録をしているか ・教育訓練実施後、有効性の評価はどのように行っているか |

マネジメントは適切に実施・維持されているか

マネジメントを効果的に行うには、適切な実施や維持活動が不可欠です。法令等に違反する方法でないかなど、十分に注意しながら計画等を策定する必要があります。

そのため、監査員からは以下のような質問を受けることがあるでしょう。計画等の実行は主に現場で実施されることが多いため、現場担当者の理解度を確認されます。

| ・見積もりや注文をする際、誰が担当者でどのように実施・管理されているか ・販売に関する正式な手順はどのようなものか ・顧客情報はどのように管理しているか ・現場でのOJTはどのように行われているか ・トラブルがあった際の解決方法はどのようなものか、また担当者は誰か |

マネジメントの成果が出ているか

ISO監査では、計画等がどのように実行・維持されているか確認するほか、どのような結果が出ているかも確認します。

そのため、以下のような質問を受けることがあるでしょう。

| ・計画等を実行し、どのような結果が出ているか ・結果測定の頻度はどれくらいか ・結果測定はどのような尺度で、どのように対応しているか ・測定結果が正しいと証明する根拠は何か ・目標の達成度はどの程度か |

効果が出ていない場合、どのように対処する方針か

計画を正しく実行しても、すべてがうまくいくとは限りません。時には計画等を変更する必要もあるでしょう。

ISO監査では、効果が出ていない場合の対処法も質問されます。監査員の指摘を参考にしながら、適切な対策を立ててください。

| ・前回の実施状況を受け、どのように改善をしたか ・問題点は解決しているか ・改善後、課題点はあるか。あるとすればどのようなものか ・さらに改善点がみられた場合、どのような対策をとる予定か ・対策案は組織内でどのように共有・実施されているか |

ISO監査でよくある指摘

ISO監査では、各規格に則っていない点や改善したほうがいい点が見つかると、指摘を受けます。

この指摘のことを「指摘事項」といい、指摘事項は「不適合」と「観察事項」の2種類に別れます。

不適合と指摘された場合は、規格要求事項を満たしていないと判断されているため、直ちに是正が必要です。対策を検討し、すぐに対処しましょう。

一方、観察事項と指摘された場合、規格要求事項は満たしているものの改善の余地があると判断されています。観察項目については是正を検討でき、是正せずとも認証の取得・更新が可能です。

指摘事項が多い場合、審査に合格しないことがあります。できるだけ指摘項目を少なくするためにも、どのような指摘を受けやすいのか事前に把握しておきましょう。

規格要求事項を満たしていない

そもそもISO監査で指摘される基準は、規格要求事項を遵守しているかどうかです。そのため、規格要求事項を満たしていない場合は、指摘を受けることになります。

ただし、要求事項は各規格によって異なります。どの規格に申請するかによって対策も変わるため、該当する規格の要求事項を確認しておきましょう。

例えば、品質マネジメントシステム規格「ISO 9001」の主な要求項目は以下の通りです。

| ・責任や権限は明確化されているか ・表示や位置などが明確かつ正しく認識されているか ・製品の要求事項は整理されているか |

各規格の要求事項を適切に理解し、対策をしてください。

マネジメントが適切に実施されていない

適切に計画したとしても、正しく実行されていなければ効果はありません。

ISO監査では、各規格の遵守だけでなくマネジメント状況も審査されるため、マネジメントが適切に実施されていないと指摘を受けます。

定期的な監査を怠っていたり形骸化していたりすると、指摘を受ける可能性が高まるため注意が必要です。現場等に足を運び、現状確認を怠らないようにしましょう。

万一指摘を受けた場合は、教育研修やチェックリストの作成などの具体的な対策を検討してください。

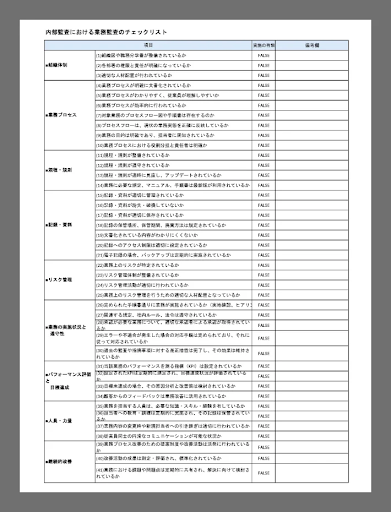

ISO監査前のチェックリスト

ISO監査を受ける際には、チェックリストを作ると便利です。そこで、品質マネジメントシステム規格「ISO 9001」における、営業部門内部監査時のチェックリスト一例をご紹介します。

ただし、チェックリストの内容は組織の業務内容や業務規模等によって適切に修正する必要があるため、変更・修正せずに使用するのは危険です。

組織内でどのようなチェック項目が必要か、方針を決める参考資料として使用してください。

| 条項番号 | チェック項目 | 評価(適合/不適合) |

| 5.4.1 | 品質目標はどのようなもので、どのように進捗管理されているのか | |

| 7.1 | 営業業務は、管理規定・計画書・マニュアルなどを元に行われているか | |

| 7.2.1 | 顧客からの要求・注文を明記しているか | |

| 7.2.3 | 案内・契約・クレームといった顧客とのコミュニケーション方法は明確か | |

| 8.2.1 | 顧客満足度は調査しているか またどのように記録をとっているか | |

| 8.3 | 顧客の要望にそぐわない製品およびサービス(不適合なもの)が発生した場合、どのように対処しているか また、どのように記録しているか | |

| 8.5.2 | 製品およびサービスが、顧客やISOの規格要求を満たしていない場合、どのように対処しているか また、どのように記録しているか | |

| 8.5.3 | 製品およびサービスが、顧客やISOの規格要求を満たしていない場合の改善策は実施しているか また、どのように記録しているか |

まとめ

今回は、ISOの概要や監査でチェックされるポイント、質問されやすい内容や指摘事項、内部監査に向けてのチェックリストなど、幅広く紹介しました。

ISO監査で登録可と判定された場合、社会的信頼の獲得や業務改善に繋がるなど、多くのメリットがあります。

一方で、登録までには多くの準備と対策が必要になるため、綿密な準備が必要です。

また、事業の規模や事業内容、登録予定の規格によっても、対応策が変わります。

ただし、マニュアルなどの策定や計画活動の維持、記録管理が正しく行われていれば何も問題はありません。

できるだけ効率的にISO監査を進めるためにも、規格などを読み込み対策を練りましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録