電子契約は中小企業を救う!やり方を覚えてコストカットや業務効率化を図ろう

「契約書の押印のためだけに出社している」

「毎月の収入印紙代や郵送費が経営を圧迫している」

このような悩みを抱えている中小企業の経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

こういった課題は、「電子契約」を導入することで解消できる可能性があります。

そこでこの記事では、電子契約の基本的な仕組みから、中小企業が導入することで得られる具体的なメリット、そして失敗しないための導入手順やサービス選びのポイントまで、わかりやすく解説していきます。

目次

電子契約とは何か?わかりやすく解説

そもそも、電子契約とは何なのかよくわからない、という方も多いでしょう。

この項目では、電子契約がどういったものであるかについて、わかりやすく解説していきます。

電子契約の仕組み

電子契約の法的有効性を担保しているのは、「電子署名」と「タイムスタンプ」という2つの重要な技術です。

これらを組み合わせることで、紙の契約書における署名や押印と同等の効力を持つようになります。

電子署名は、その電子文書が「誰によって作成されたか(本人性)」と「改ざんされていないか(非改ざん性)」を証明する役割を担います。

これは、公開鍵暗号方式という技術を用いて実現されており、本人だけが持つ秘密鍵で署名し、対となる公開鍵で検証することで、本人であることを証明する仕組みです。

一方、タイムスタンプは、その電子文書が「いつ存在していたか(存在証明)」と「その時刻以降に改ざんされていないか(非改ざん性)」を証明します。

第三者機関である時刻認証局(TSA)が発行する時刻情報が付与されるため、契約締結日時の客観的な証明が可能です。

この2つの技術によって、電子契約は法的な証拠能力を確保しているのです。

書面契約との違い

従来の書面契約と電子契約には、コスト、スピード、保管・管理の3つの面で大きな違いがあります。

以下に、両者の違いをまとめました。

| 書面契約 | 電子契約 | |

| コスト | 収入印紙代、印刷代、郵送代、保管スペース代などが発生する。 | 収入印紙代が不要。月額利用料はかかるが、郵送代なども削減できる。 |

| スピード | 印刷、製本、押印、郵送、返送といった工程があり、締結までに数日から数週間かかる場合がある。 | 全ての工程がオンラインで完結。最短数分で契約締結が可能になる。 |

| 保管・管理 | 物理的な保管スペースが必要。検索性が低く、紛失や劣化のリスクがある。 | クラウド上で一元管理。検索性が高く、紛失や劣化のリスクがない。アクセス権限設定も容易。 |

このように、電子契約は書面契約の課題を解決し、業務プロセスを根本から見直す力を持っています。

その利便性と効率性は、ビジネスの速度を大きく向上させる要因となるはずです。

電子契約の普及率

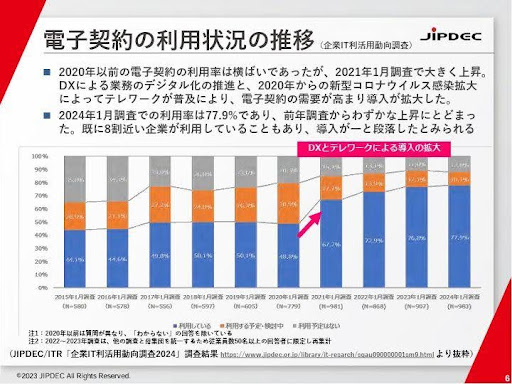

日本国内における電子契約の普及率は、着実に高まっています。

上記の総務省のデータの通り、すでに約8割近い企業が電子契約を利用しています。

しかし、導入が進む一方で、一部の企業、特に中小企業では導入に踏み切れないケースも少なくありません。

その背景には、いくつかの障壁が存在します。

たとえば、「取引先が電子契約に対応していない」という外部要因は、障壁となる最たるものです。

自社だけが導入しても、相手方が応じてくれなければ契約が成立しません。

また、社内的な不安として「法的に本当に有効なのか」「情報漏えいのリスクはないのか」といったセキュリティやコンプライアンス面での懸念も根強く残っています。

さらに、長年慣れ親しんだ紙とハンコの文化を変えることへの心理的な抵抗感や、新しいシステムを導入・運用するためのIT人材が不足しているといった課題も挙げられます。

電子契約の利用が広がっている背景

前述の通り、企業における電子契約の普及率は約8割にまで広がっています。

では、なぜここまで電子契約が普及しているのでしょうか?

この項目では、電子契約の利用が広がっている理由について解説していきます。

コロナ禍によってリモートワークが加速したから

2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本企業の働き方を一変させました。

多くの企業が、事業継続のためにリモートワークの導入を余儀なくされましたが、その中で大きな課題として浮上したのが「押印」の業務です。

契約書にハンコを押すためだけに出社するという状況が、社会的な問題として広く認識されるようになったのです。

この問題を解決する手段として、電子契約が急速に注目を集めました。

電子契約を導入すれば、自宅や外出先からでも契約の申請、承認、締結、保管といった一連の業務を完結させることが可能になります。

場所に縛られない働き方を実現するためには、契約業務のオンライン化が不可欠であるという認識が広まったのです。

「押印がなくても法律違反ではない」と政府が発信したから

電子契約の普及を後押ししたもう一つの大きな要因は、政府による法解釈の明確化です。

従来、契約には押印が必須であるという慣習が根強くありましたが、2020年6月、内閣府・法務省・経済産業省が連名で「押印についてのQ&A」を公表しました。

| 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 |

これは、必ずしもハンコがなくても、当事者間の意思が合致していれば契約は有効に成立するという民法の原則を再確認したものです。

この政府の公式見解は、ハンコ文化からの脱却を目指す企業にとって強力な追い風となりました。

法的な不安が払拭されたことで、企業は安心して電子契約の導入を進めることができるようになったのです。

なぜ中小企業にも電子契約が必要なのか?電子契約を導入するメリット

人手や資金といったリソースが限られている中小企業だからこそ、電子契約の導入は大きなメリットをもたらします。

電子契約のやり方としては、まず電子契約サービスと契約し、契約書ファイルをアップロードして相手方に送信する、という簡単なステップで始められるため、ハードルは高くありません。

具体的な導入方法については、次の項目で詳しく解説します。

この項目では、電子契約を導入するメリットについて紹介していきます。

印紙代などが不要となるのでコストカットできる

電子契約を導入する最もわかりやすいメリットが、コスト削減効果です。

特に、契約金額に応じて課税される収入印紙代が不要になる点は、中小企業にとって大きな魅力となります。

紙の「課税文書」に対しては印紙税が課されますが、電子データでやり取りされる電子契約は、この「課税文書」に該当しないと解釈されています。

そのため、高額な取引を頻繁に行う企業ほど、その削減効果は絶大なものとなるでしょう。

印紙代以外にも、「印刷代」「製本代」「郵送代」「人件費」といった書面での契約にかかるコストを削減できるため、トータルでみると大きなコストカットとなります。

書面契約のようなわずらわしい手間が減るので業務を効率化できる

書面契約には、多くの手間と時間がかかります。

契約書を作成した後も、「印刷・製本⇒上長の承認・押印⇒取引先への郵送⇒取引先での押印・返送⇒内容確認⇒ファイリング・保管」という、長く煩雑なプロセスが存在します。

特に、契約の相手方が遠方にいる場合、契約締結までに時間がかかってしまうことも少なくありません。

しかし電子契約を導入することで、これらのプロセスを劇的に簡素化し、業務を大幅に効率化できます。

電子契約書の作成後、システムにアップロードし、相手方に送信すれば、相手方はメールのリンクから内容を確認してオンライン上で署名するだけです。

最短数分で契約締結が完了するため、ビジネスのスピードを格段に向上させることが可能になります。

情報漏えいリスクが減るためコンプライアンス強化に繋がる

紙の契約書は、物理的なものであるがゆえに、常に紛失・盗難・情報漏えいといったリスクに晒されています。

オフィス内で紛失したり、郵送中に事故が起きたりする可能性はゼロではありません。

また、誰でも閲覧できる状態で保管されている場合、不正な持ち出しや改ざんのリスクも伴います。

その点、電子契約の場合は、これらのリスクを大幅に低減し、企業のコンプライアンスを強化できます。

多くの電子契約サービスでは、以下のような高度なセキュリティ機能が提供されているからです。

- 契約書ごとに閲覧・編集権限が細かく設定されたアクセス制御

- 「誰が」「いつ」「どの契約書に」アクセスしたかのログが自動的に記録される

- 暗号化通信により、第三者によるデータ盗用を防ぐ

これらの機能により、契約書という重要な機密情報を安全に管理する体制を構築できることから、取引先からの信頼獲得にも繋がり、企業価値の向上に繋がるはずです。

中小企業も早めの対応が必要!電子契約の具体的なやり方

2024年1月に電子帳簿保存法が改正され、電子取引におけるデータ保存が完全義務化されたことを受け、取引先から電子契約での締結を求められるケースが増加しています。

このような外部環境の変化に対応するためにも、中小企業は早めに電子契約の導入を進めることが賢明です。

やり方は非常にシンプルで、主に3つのステップで完了します。

サービスによって多少の違いはあるものの、基本的には以下で解説するような流れとなります。

自社に適した電子契約サービスを選定する

電子契約を始めるための第一歩は、自社に合った電子契約サービスを選ぶことです。

現在、市場には多種多様なサービスが存在し、それぞれ機能や料金体系が異なります。

選定にあたっては、まず自社の利用目的を明確にしましょう。

「月に何件くらいの契約を結ぶのか」「どのような種類の契約書で利用したいのか」「社内の誰が利用するのか」などを整理することが重要です。

その上で、各サービスの料金プランを比較検討します。

多くのサービスでは、送信件数に応じた月額固定料金プランや、送信ごとに料金が発生する従量課金プランが用意されています。

まずは無料で試せるトライアルプランや、月々の送信件数が少ない企業向けの無料プランを活用し、操作性や機能性を実際に確認してから、自社の利用頻度や予算に合った最適なサービスを選定してください。

契約書をアップロードして必要な情報を入力する

利用する電子契約サービスが決まったら、実際に契約書を作成・送信するステップに進みます。

操作は非常に直感的で、誰でも簡単に行えるよう設計されています。

まず、WordやExcelなどで作成した契約書の元データを、PDF形式で保存します。

次に、契約サービスの管理画面にログインし、そのPDFファイルをアップロードしてください。

アップロードが完了すると、契約書のプレビュー画面が表示されます。

その画面上で、自社の署名欄や相手方の署名欄、契約日、テキスト入力欄などを、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で配置していきます。

相手方が入力すべき項目(住所や会社名など)も設定可能です。

必要な情報の入力箇所をすべて設定し終えたら、保存して次のステップに進みます。

契約書を相手に送信する

契約書への情報入力設定が完了したら、相手方に送信します。

送信画面で、契約相手の氏名とメールアドレスを入力し、必要に応じて件名やメッセージを編集してください。

多くの場合、定型文が用意されているため、手間はかかりません。

「送信」ボタンをクリックすると、相手方のメールアドレス宛に、契約内容の確認依頼メールが自動で送信されます。

相手方は、そのメールに記載されたリンクをクリックするだけで、特別なソフトウェアのインストールやアカウント登録をすることなく、ブラウザ上で契約書の内容を確認し、署名することが可能です。

自社と相手方の双方が署名を完了すると、締結済みの契約書がシステム上に自動で保管され、契約締結が完了します。

この手軽さが、電子契約が広く受け入れられている理由の一つです。

電子契約サービスを選ぶ際に意識すべきポイント

自社に最適な電子契約サービスを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

料金だけでなく、法的要件やセキュリティ面もしっかりと吟味することで、安心して長く利用できるサービスを見つけることができるでしょう。

法律的な要件を満たしているか確認する

電子契約が法的に有効なものとして認められるためには、「電子署名法」や「電子帳簿保存法」といった法律の要件を満たしている必要があります。

特に重要なのが、電子署名法が定める「電子署名」の要件です。

契約の当事者が誰であるかを示す「本人性」と、内容が改ざんされていないことを示す「非改ざん性」が担保されているかを確認しましょう。

多くのサービスでは、これらを実現するために「事業者署名型(立会人型)」という方式を採用しています。

また、2024年1月から完全義務化された電子帳簿保存法への対応も必須です。

この法律では、電子取引で授受した書類について、検索要件(日付・金額・取引先で検索できること)などを満たした上でデータ保存することが義務付けられています。

選ぼうとしているサービスが、これらの法的要件に準拠していることを公式サイトなどで必ず確認してください。

参考)e-Gov「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」

無料で利用できる範囲を把握する

多くの電子契約サービスでは、無料プランやトライアル期間が設けられています。

特に中小企業にとっては、コストをかけずに始められる点は大きな魅力でしょう。

しかし、無料プランを利用する際には、その機能制限を正確に把握しておくことが重要です。

よくある制限としては、以下のようなものが挙げられます。

- 月間の送信件数:無料で送信できる契約書の数に上限がある

- ユーザー数:利用できるアカウントの数が1名のみに限定される

- 機能制限:タイムスタンプが付与されない、一部の高度な機能が使えない、など

- 保管期間:契約書の保管期間に制限がある

まずは無料プランで操作性や基本的な機能を試し、自社の業務に適合するかを見極めましょう。

その上で、将来的な利用拡大を見据え、有料プランに移行した場合の料金体系や機能についても確認しておくべきです。

セキュリティ対策に問題がないか確認する

契約書は、企業の重要な機密情報です。

そのため、サービス選定においてはセキュリティ対策が万全であるかを確認することが極めて重要になります。

安心してデータを預けられるサービスかどうかを、以下のような観点からチェックしましょう。

| 通信とデータの暗号化 | 通信経路がSSL/TLSで暗号化されているか、また、保管されるデータ自体も暗号化されているか |

| バックアップ体制 | 国内の複数のデータセンターでデータを保管するなど、災害や障害に備えたバックアップ体制が整っているか |

| 不正アクセス対策 | IPアドレス制限や二段階認証など、不正アクセスを防ぐための機能が提供されているか |

| 第三者認証の取得 | 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001(ISMS認証)」などを取得しているか |

これらの情報について公式サイトで確認したり、問い合わせたりすることで、信頼性の高いサービスを選ぶことが可能になります。

まとめ

以上、電子契約の仕組みから、中小企業が導入するメリット、具体的なやり方、そしてサービス選定のポイントまでを網羅的に解説しました。

電子契約は、単なるペーパーレス化のツールではありません。

印紙代や郵送代といったコストを直接的に削減するだけでなく、契約締結までの時間を劇的に短縮し、従業員の生産性を向上させます。

この機会に電子契約への一歩を踏み出し、コスト削減と業務効率化を実現して、企業の競争力を高めてみてはいかがでしょうか。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録