中小企業向け退職時の有給消化トラブルを避ける!人手不足でも円満解決の極意

中小企業の経営者や人事担当者にとって、退職時の有給消化は引き継ぎや現場の負担を考えると非常に悩ましい問題と言えます。有給消化は労働者の正当な権利ですが、業務の円滑な運営も企業の責務となるため、板挟みになりがちです。

しかし、法的な知識を正しく理解し、事前の準備と誠実なコミュニケーションを徹底すれば、人手不足の状況でも退職時の有給消化を実現することは可能です。この記事では、そのための具体的な知識と実務的なノウハウを解説します。

目次

退職時の有給消化は中小企業の義務?法的な基本と罰則

従業員が退職する際の有給消化は、中小企業にとっても重要な課題です。労働基準法により、有給消化は従業員の権利として定められており、企業には適切に取得させる法的義務があります。

有給消化の法的義務と中小企業への影響

出典)厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

有給消化は、労働基準法で定められた労働者の権利であり、企業規模に関わらず付与が義務付けられています。

退職する従業員にも適用され、中小企業であっても、従業員が退職前に残りの有給休暇を消化したいと申し出た場合、原則として拒否することはできません。

有給消化日数のポイント

従業員が退職時に保有できる有給休暇の最大日数は40日と言えます。これは、法律で定められた1年間の最大付与日数である20日と、有給休暇が翌年に限って繰り越し可能であるためです。

有給休暇の請求権は2年で時効消滅するため、付与された日から2年以内に消化しなければなりません。

有給休暇を繰り越した場合、翌年度に新しく付与された分と、繰り越された分のどちらから消化するかは、就業規則にルールを定めておく必要があります。

しかし、新しい有給休暇から消化するルールにすると、古い有給休暇が時効で消滅し、従業員にとって不利益となる可能性があるのです。

不要なトラブルを避けるためには、繰り越された有給休暇から優先して消化する取り扱いとするのが一般的であり、従業員の誤解も少なく済みます。

退職日の設定と有給消化期間の考慮ポイント

退職希望の申し出があったら、まず退職日をいつにするか従業員と話し合うことが重要です。民法上は2週間前の申し出で退職できますが、これは有給消化期間を含まない実労働期間と解釈されることもあります。

残りの有給消化が「40日」ある場合、退職日から逆算して、少なくとも有給消化期間に加えて2週間を考慮に入れる必要があるのです。

事前に就業規則で退職申し出期間を定めておくことや、従業員と十分にコミュニケーションを取り、双方が納得できる退職日と有給消化スケジュールを設定することが円滑な退職手続きの鍵となります。

参考記事:就業規則がない企業は違法?従業員10人以下でも作成すべき理由とリスクを解説

有給消化中の給料は減る?計算方法と中小企業が注意すべき手当

有給休暇を取得しても、原則として給料は減額されません。しかし、給与計算方法や手当の規定によっては、支給額が少なくなる場合もあります。

中小企業では、通勤手当や皆勤手当など、出勤を前提とする手当の支給ルールを就業規則で明確にしておくことがトラブル防止の鍵となります。

有給消化中の給与計算の基本

有給休暇を取得した日の賃金については、就業規則の定めに従い、以下のいずれかの方法で計算されます。

- 通常の賃金で支払う方法

もっとも一般的で分かりやすい方法です。有給休暇を取得した日も、所定労働時間、通常通りに勤務したものとみなして賃金を計算します。- 月給制の場合: 原則として減額はありません。月給額がそのまま支払われます。

- 時給制・日給制の場合: 「時給(または日給) × 所定労働時間」で計算されます。(例:時給1,500円で所定労働時間が8時間なら、12,000円)

- 平均賃金で支払う方法

過去の実績に基づいて計算する方法です。原則として、「過去3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」で算出します。

しかし、残業の多い月と少ない月があると、繁忙期の後に有給休暇を取得する場合に通常の賃金で計算するより支給額が低くなる可能性に注意が必要です。

注意点: パート・アルバイトなど労働日数が少ない従業員については、最低保障額(賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%)が定められています。 - 標準報酬日額で支払う方法

健康保険法で定められている標準報酬月額を30で割った金額を支給する方法です。標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給与を基に決定されるため、実際の給与額と差が生じる可能性もあるのが注意点です。

必須条件: この方法を採用するには、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で「労使協定」を締結する必要があります。

どの方法を選択するかは企業の裁量に委ねられていますが、いずれかの方法を就業規則に明記しておく義務があります。

通勤手当など、有給消化中に給料の減る可能性がある手当

労働基準法第136条は、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。

しかし、出勤を前提としているため、有給消化中に手当が支給されなくても、不利益な取り扱いに該当しないと判断される場合があります。

- 通勤手当

就業規則に「実際に出勤した日数に応じて支払う」と明確に定められている場合、有給休暇を取得した日は「出勤日」ではないため、その日数分の通勤手当が支給されなくても、直ちに違法とはなりません。

一方で、「1か月分の定期代」などとして固定額を支給している場合は、有給取得を理由に減額することは認められない可能性が高くなります。 - 皆勤手当・精皆勤手当

もっともトラブルになりやすい手当です。過去の判例では、有給休暇の取得を皆勤手当の不支給事由とすることは、有給休暇の取得を抑制する効果があり、法の趣旨に反するため「無効」と判断される傾向にあります。

皆勤手当の制度自体は問題ありませんが、その算定にあたっては、有給取得日を欠勤として扱わないよう注意が必要です。 - その他の手当

危険な作業に対して支払われる「特殊作業手当」や、成果に応じて支払われる「歩合給」などは、その業務をおこなっていない有給休暇取得日には支給対象外となるのが一般的です。

中小企業においては、手当の支給条件を就業規則に明記し、従業員へ十分に周知しておくことが、無用な労使トラブルを防ぐための最善策と言えるでしょう。

参考記事:残業代の未払いに潜む4つのリスクとは?中小企業が取るべき対処法

退職前の有給消化をスムーズに進めるための企業側準備

企業は、退職者から有給消化の請求があった場合、原則として拒否できません。代替要員の確保や、既存従業員への業務分担を事前に調整し、業務に支障が出ない体制を整えておくことが重要です。

退職意思表明後の有給消化相談と企業側の心構え

従業員から退職の意思表明があった際、従業員の有給休暇の残日数を確認し、退職日までのスケジュールを双方で協議することが重要です。

業務の引き継ぎに必要な期間を考慮し、従業員と相談の上で具体的な有給消化の開始日や期間を決定します。

企業には、労働者が指定した有給休暇取得日が「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、その取得日を変更できる「時季変更権」があります。

しかし、この権利はあくまで取得日を別の日にずらすためのものであるため、退職予定日を超えての行使はできません。退職予定日を超えての行使はできないため、退職を申し出た労働者に対しては行使できないと解釈されています。

退職に伴う保険証返却のタイミングと手続き

従業員が退職すると、その翌日に健康保険の被保険者資格を喪失するため、保険証(健康保険被保険者証)は退職日当日までしか使用できません。

- 返却のタイミング

退職日の翌日以降、速やかに事業主(会社)へ返却する必要があります。扶養家族がいる場合は、その家族分の保険証もすべて回収します。 - 手続き

回収した保険証を「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」に添付し、事実発生の日から5日以内に管轄の日本年金機構(または健康保険組合)へ提出します。

参考)日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

退職時の有給消化に関する中小企業のよくある疑問と対策

中小企業では退職時の有給消化で疑問が生じがちです。ここでは、ありがちな疑問と対策をまとめました。

アルバイトやパートの退職による有給消化はどうなる?

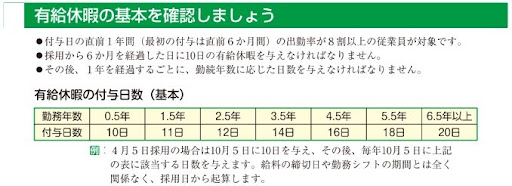

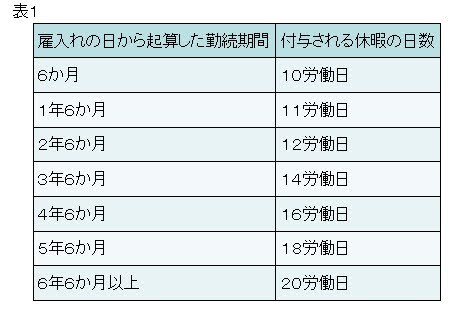

アルバイトやパートタイマーであっても、以下の条件を満たせば正社員と同様に年次有給休暇が付与され、退職時に消化する権利があります。

- 雇入れの日から6か月以上継続勤務している

- 全労働日の8割以上出勤している

付与される休暇日数は、雇い入れ日からの勤続期間に応じて、以下の表のとおり決定されます。

出典)厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」

企業は、アルバイトだからという理由で有給休暇の取得を拒否することはできません。

退職時の有給消化で公休はどうなる?

有給休暇は「労働義務のある日」の労働を免除する制度です。したがって、もともと労働義務のない「公休(会社の定めた休日)」に有給休暇を充てることはできません。

たとえば、土日休みの会社で、退職者が月曜日から金曜日までの5日間の有給休暇を申請した場合、消化される有給は5日です。その間の土日は公休として扱われ、有給消化日数にはカウントされません。

退職日は、最終出勤日から有給消化日数と公休を加えた日となります。

退職時の有給中にアルバイトをするのはOK?

有給休暇の消化中であっても、退職日まではその会社に在籍している状態です。そのため、従業員は会社の就業規則を遵守する義務があります。

法律上、副業(アルバイト)を全面的に禁止する規定はありませんが、多くの企業では就業規則で副業を禁止、または許可制としています。

したがって、有給消化中にアルバイトを希望する場合は、まず自社の就業規則を確認し、必要であれば会社に許可を得るのが賢明です。

最終出勤日の調整はどう決める?

最終出勤日は、法的な定めはなく、退職者と会社が協議して決定します。一般的には、退職者が退職の意思を伝えた後、以下の要素を考慮して調整します。

- 引き継ぎに必要な期間

- 有給休暇の残日数

- 会社の繁忙期やプロジェクトの状況

円満な退職のためには、退職者が法律(民法上は2週間前)や就業規則に定められた期間を守り、できるだけ早く退職の意思を伝えることが重要です。

会社側は、必要な引き継ぎ期間を具体的に提示し、退職者の有給消化の権利を尊重しながら、双方にとって無理のないスケジュールを合意形成していく姿勢が求められます。

人手不足の中、引き継ぎ・業務分担をどうすればいい?

人手不足が深刻な中小企業にとって、引き継ぎは最重要課題です。以下の対策を組み合わせ、計画的に進めることが重要です。

- 業務の棚卸しと優先順位付け: 退職者に担当業務をすべて書き出してもらい、コア業務(引き継ぎ必須)とノンコア業務に分けます。

- 引き継ぎマニュアルの作成依頼: 口頭だけでなく、誰が見てもわかる簡単なマニュアルや手順書の作成を依頼します。

- 複数人への分散引き継ぎ: 後任者一人にすべての負担を集中させるのではなく、関連部署のメンバーなど複数人に業務を分散して引き継ぎます。

- 業務の標準化: これを機に、業務の属人化を見直し、誰でも対応できるような標準化・マニュアル化を進めることが長期的な対策となります。

有給を40日消化する場合の現場へのケア方法は?

40日(約2か月分)もの長期有給消化は、残る従業員に大きな負担と不安を与えかねません。会社として、現場への丁寧なケアが不可欠です。

- 情報共有と協力依頼: 退職の事実と長期の有給消化に入ることを、経営層や上長から現場へ誠実に説明し、協力を依頼します。憶測や不満が広がるのを防ぎます。

- 負担軽減策の実行: 引き継ぎ・業務分担を明確にし、残業が増えすぎないよう業務量を見直します。一時的な派遣社員の活用や、業務の外注も有効な手段です。

- 残る従業員への感謝と配慮: 協力してくれている従業員に対し、上司が定期的に面談の場を設けて声を聞き、感謝を伝えます。特別手当や食事会などで報いることも、士気の維持につながります。

- 今後の見通しを示す: 人員補充の計画など、会社として組織の立て直しにどう取り組むかを具体的に示し、現場の不安を払拭することがもっとも重要です。

参考記事:就業規則とは?労働基準法とどちらが優先される?2つの関係を正しく理解しよう

まとめ

退職時の有給消化は、法的な権利と実務的な課題が交差するテーマです。重要なのは、アルバイト・パートを含めた全従業員の権利を尊重し、就業規則で給与計算や手当のルールを明確に定めておくことです。

退職の申し出を、業務の属人化を見直す好機と捉え、計画的な引き継ぎと残る従業員への丁寧なケアを実践しましょう。退職時の有給消化は、退職者との良好な関係を保つだけでなく、社内の信頼関係を深め、企業の持続的な成長を支える礎となるのです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録