【中小企業向け】退職届の教科書!退職願との違いから書き方、受理後まで完全ガイド

従業員からの退職届は、複雑な問題を引き起こすことがあります。

単なる形式的な書類と捉えがちですが、取り扱い一つで、残された従業員の士気や、会社の対外的な評価にも影響を与えかねません。

退職願との法的な違いや、退職理由の記載方法、そして退職届受理後の具体的な手続きまで、中小企業の経営者が知っておくべきポイントは多岐にわたります。

この記事では、退職届に関する基本から応用までを網羅し、適切な対応をサポートするための「教科書」として、皆さんの疑問や不安を解消します。従業員が安心して退職できる環境を整えることは、健全な企業運営の基盤となるのです。

目次

退職届・退職願・辞表の違い

従業員から渡された書類が「退職願」か「退職届」かで、会社の対応は全く異なります。この違いを理解しないと「退職を撤回したい」といった予期せぬ労務トラブルにつながりかねません。

退職願は、会社に退職の合意を求める「お願い」の書類で、会社が承諾するまでは撤回が可能です。一方、退職届は退職を確定的に「通知」する書類で、受理後の撤回は原則できません。辞表は、社長や取締役、公務員などが役職を辞する際に使用するもので、一般社員は使いません。

退職届、退職願、辞表の比較表

| 項目 | 退職届 | 退職願 | 辞表 |

| 性質 | 退職の確定的な通知 | 退職のお願い・相談 | 役職からの辞任 |

| 提出する人 | 一般の従業員 | 会社の役員、公務員など | |

| 撤回の可否 | 原則として不可能 | 会社が承諾する前なら可能 | 原則として不可能 |

| 提出タイミング | 退職日が確定した後 | 退職の意思を最初に伝えるとき | 役職を辞任するとき |

参考記事:【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ

【基本の書き方】適切に案内するための退職届作成ガイド

ここでは、退職届の提出に際し、従業員に会社としてどのように案内し、スムーズな手続きをサポートすべきか、退職届の基本的な書き方やルールを解説します。

退職届の基本構成と必須項目

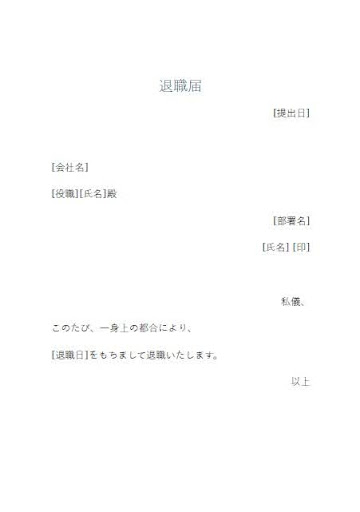

退職届は、従業員が会社に対して退職の意思を正式に伝えるための書類です。法的な書式は定められていませんが、一般的に以下の項目を記載します。

- 表題:退職届

- 提出年月日:退職届を会社に提出する日付

- 宛名:会社の代表者名「〇〇株式会社 代表取締役 〇〇殿」

- 提出者の情報:所属部署、氏名、捺印

- 退職の意思:「私事、この度、〇〇年〇月〇日をもって退職いたします」など、退職の意思と退職日

退職届の典型的なテンプレートは以下になります。

退職届はパソコン作成か手書きか?それぞれのメリット・デメリット

退職届の作成方法に法的な定めはありません。

| パソコン作成の退職届 | 手書きの退職届 | |

| メリット | ・効率性: テンプレートを使えば短時間で作成できる ・視認性: 整った書式で読みやすい ・修正の容易さ: 誤字脱字があっても簡単に修正できる ・保管のしやすさ: データとして保存でき、管理が容易 | ・丁寧な印象: 提出者の誠意が伝わりやすい ・トラブル回避: パソコン操作が苦手な従業員でも作成しやすい |

| デメリット | ・堅苦しい印象: 人によっては機械的だと感じる ・署名の手間: 最終的には手書きの署名・捺印が必要 | ・時間と手間: 誤字脱字があった場合に書き直しが必要 ・判読性: 字が汚いと読みにくい |

退職届に書く理由「一身上の都合」と「会社都合」の違い

退職届に記載する退職理由には、「一身上の都合」と「会社都合」の2種類があります。この違いは、退職後の失業給付や退職金、次のキャリア形成に影響を与える可能性があるため、従業員に正確に理解してもらう必要があります。

| 退職理由 | 定義 | 具体例 | 従業員への影響 |

| 一身上の都合 | 従業員自身の個人的な理由による退職 | ・転職 ・結婚 ・引越し ・病気療養 ・家族の介護 ・自己都合でのスキルアップなど | 一般受給資格者となる場合が多く、給付制限期間の設定もある |

| 会社都合 | 会社の都合による退職 | ・経営悪化によるリストラ ・倒産 ・事業所の閉鎖 ・希望退職者の募集 ・解雇など | 特定受給資格者となる場合が多く、給付制限期間がなく、早く給付を受けられる可能性がある |

使用する文具と印鑑のルール

退職届を作成する際の文具や印鑑、用紙、封筒には、法的な決まりなどはありませんが、一般的なルールがあります。

- ボールペン

- 黒の油性ボールペンを使用するのが一般的

- 消えるボールペンは使わない

- 印鑑

- 認印で問題ないが、スタンプ型印鑑は避ける

- 印鑑は氏名の右横に捺印

- 用紙

- 白無地のA4またはB5サイズの用紙

- 封筒

- 白無地の二重封筒を使用

- 長形3号などの定型サイズ

- 表には「退職届」と記載し、裏には所属部署と氏名を記載

- 糊付けし、封をする

退職届はいつまでに提出すべき?法律上の期限と就業規則

従業員が退職を希望する際、いつまでに退職届を提出すべきかという疑問は、会社と従業員双方にとって重要な問題です。ここでは、法律上の期限と会社の就業規則の観点から解説します。

法律上の退職届提出期限

民法には、従業員が退職する際のルールが定められています。

期間の定めのない雇用(正社員など)の場合

| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 |

従業員が退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社が承認しなくても退職が成立するという意味ですので、法律上は退職希望日の2週間前までに退職届を提出すればよいことになります。

期間の定めのある雇用(契約社員など)の場合

| (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 |

原則として、契約期間中は退職ができません。ただし、やむを得ない事情がある場合には、期間の途中でも退職することができます。

| 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 |

契約期間が1年を超える雇用契約の場合、契約期間の初日から1年が経過した日以降は、いつでも解約の申入れができます。

就業規則による退職届提出期限

多くの会社では、従業員が円滑に退職し、会社側も後任の採用や業務の引き継ぎをスムーズに行えるよう、就業規則で退職届の提出期限を定めています。

「退職希望日の〇か月前までに退職届を提出すること」という形で規定されており、1か月前または2か月前と定めている会社が少なくありません。

就業規則の規定が民法の「2週間前」よりも長い期間を定めている場合、原則として就業規則が優先されます。就業規則が労働契約の内容を構成すると考えられているためです。

しかし、就業規則の規定があまりに長く、従業員の退職の自由を不当に制限するような場合は、規定が無効と判断される可能性もあります。

たとえば、半年や1年前に退職届を提出しなければならないといった規定は、合理性を欠くと判断される場合があります。

退職届について中小企業が注意すべき点

中小企業としては、以下の点に注意し、従業員に適切に案内することが重要です。

- 就業規則の確認

- 従業員への説明

- 円満な退職への配慮

- 例外への対応

適切な知識を持ち、従業員と建設的な対話を心がけることで、退職届に関するトラブルを未然に防ぎ、双方にとって納得のいく形で手続きを進められます。

退職届受理後のフロー

従業員から退職届が提出され、受理された後の対応は、円滑な事業運営と良好な労使関係維持のために非常に重要です。中小企業がスムーズに手続きを進められるよう、要点をまとめました。

1. 退職日の最終確認と意思表示の確認

2. 退職手続き・必要書類の説明

従業員が安心して退職準備を進められるよう、会社として必要な手続きや発行書類について説明します。

- 社会保険・税金関連

- 健康保険

- 雇用保険

- 住民税

- 退職金

- 貸与品の返却

- 会社からの発行書類

- 離職票

- 源泉徴収票

- 退職証明書(希望者のみ)

3. 業務引き継ぎの計画と実行

業務の停滞を防ぐため、スムーズな引き継ぎを計画し実行します。

- 計画作成

- 内容明確化

- 進捗管理

4. 社内・社外への周知と挨拶

適切なタイミングで退職を周知し、円滑な関係を維持します。

- 社内周知

- 社外周知(必要に応じて)

5. 最終給与計算と精算

退職者の最終的な給与計算と各種精算を行います。

- 最終給与

- 有給休暇

- 未払金・未精算金

6. 退職日の見送り

7. 退職後の手続き

退職者の退職後も、会社として必要な手続きがあります。

- 社会保険

- 雇用保険

- 住民税

確実に実行することで、退職者との良好な関係を維持し、会社の運営をスムーズに進められます。

【企業担当者向け】こんなときはどうする?退職届に関するケーススタディ

従業員からの退職届に関して、イレギュラーな事態に直面することもあるかもしれません。ここでは、そうした「こんなときはどうする?」という退職届に関する具体的なケーススタディと対応策を解説します。

退職届を出されたが退職理由に納得できないので拒否したい

従業員が退職届を提出した場合、会社は原則として受理を拒否できません。

感情的にならず、まずは従業員と冷静に話し合いの場を設け、退職の真意や背景を理解するよう努めます。引き止める場合も、建設的なアプローチを心がけ、最終的には、法に基づき退職手続きを進めることになります。

退職届が内容証明で届いた

内容証明郵便で退職届が送られてきた場合、従業員は退職の意思を明確に伝え、記録を残したいという強い意思を持っているのです。

速やかに内容を確認し、通常の退職届と同様に正式な書類として受理します。返答が必要な場合は、会社側の対応も記録に残すため、内容証明郵便で返信します。

退職届がメールで送られてきた

メールでの退職届も退職の意思表示としては有効と判断されることもありますが、原則は書面での提出が望ましいとされています。

メールを受け取ったら本人に連絡を取り、退職の意思が確実なものであることを確認します。会社の就業規則に基づき、正式な書面(退職届)での提出を依頼し、メールは証拠として必ず保存します。

退職届の撤回の申し出があった

一度提出された退職届は、原則として会社に到達した時点で効力が発生し、従業員の一方的な撤回はできません。ただし、会社が同意すれば撤回は可能です。

撤回したい理由を従業員から丁寧にヒアリングし、後任者の手配状況など会社の状況も考慮し、撤回を承諾するかどうかを判断します。

承諾する場合は、口頭だけでなく撤回同意書などの書面で合意内容を残し、承諾できない場合は、理由を冷静かつ客観的に説明して理解を求めます。

まとめ

この記事では、中小企業の経営者が知っておくべき退職届の基本から、トラブル発生時の対処法、そして受理後の具体的なフローまでを解説しました。

退職届の適切な取り扱いは、従業員との円滑な関係維持だけでなく、法的なリスク回避、そして会社の信頼性向上にも繋がる重要な経営課題です。

退職理由の「一身上の都合」と「会社都合」の違いを理解し、適切な退職日設定や宛名の記載、そしてパソコンと手書きそれぞれのメリット・デメリットを把握することは、従業員への的確な案内を可能にします。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録