【中小企業向け】同一労働同一賃金対策ガイド|派遣や再雇用の実務まで徹底解説

同一労働同一賃金は、同じ仕事をしているにもかかわらず、「パートだから」「派遣だから」といった雇用形態を理由に、給与や福利厚生における不合理な差を禁止するものです。

「知らなかった」では済まされず、もし従業員から「正社員と比べて待遇がおかしい、ずるい」と訴訟を起こされれば、企業の評判や採用活動に大きなダメージを与えかねません。

この記事では、中小企業の人事・労務担当者が今すぐ取り組むべき同一労働同一賃金の対策について、厚生労働省のガイドラインを基にわかりやすく解説します。賞与、派遣、定年後再雇用といった具体的なケースについても、実務的なポイントをまとめました。

目次

同一労働同一賃金の法律

同一労働同一賃金の基本的な考え方と、根拠となる法律について確認します。

同一労働同一賃金とは

「同一労働同一賃金」とは、より正確に言えば、「不合理な待遇差」を解消するためのルールです。

| 同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 |

仕事内容や責任の範囲、配置転換の有無などが異なる場合に、それに応じた待遇差を設けること自体は問題ありません。しかし、その違いを客観的・具体的に説明できない場合は、違法と判断される可能性があります。

同一労働同一賃金の根拠となる2大「法律」と2大原則

同一労働同一賃金のルールは、主に以下の2つの法律によって具体的に定められています。

| 法律 | 対象 | 内容 |

| パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律) | パートタイマー、契約社員、嘱託社員など、企業が直接雇用する正社員以外の労働者(短時間・有期雇用労働者) | 短時間・有期雇用労働者と正社員間の不合理な待遇差を禁止 |

| 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律) | 派遣会社(派遣元)から派遣されて働く派遣労働者 | 派遣労働者と、派遣先企業で同じ仕事をしている労働者間の不合理な待遇差を禁止 |

そして、これら同一労働同一賃金の土台となる2つの法律は、待遇差の妥当性を判断するための共通の考え方として、以下の2大原則を定めています。

| 原則 | 内容 | 違反例 |

| 均等待遇(差別的取扱いの禁止) | 職務内容、責任の程度、配置転換の範囲が正社員と同じ非正規社員に対して、差別的な待遇を禁止 | 業務内容も責任も全く同じなのに、パートというだけで基本給や手当を低くする |

| 均衡待遇(不合理な待遇差の禁止) | 職務内容、責任の程度、配置転換の範囲などに違いがある場合、違いに応じた範囲内で待遇差を設けることは許されるが、違いに見合わない不合理な待遇差は禁止 | 責任の重さが少し違うだけなのに、賞与に「正社員は100万円、パートはゼロ」といった極端な差を設ける |

参考)

e-Gov法令検索「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

中小企業は「いつから」同一労働同一賃金が適用される?

同一労働同一賃金のルールが中小企業に適用されたのは2021年4月1日です。

2025年現在、同一労働同一賃金の適用開始からすでに4年以上が経過しており、まだ対応が済んでいないという状況は、単なる対応遅れではなく明確な法律違反の状態にあることを意味します。

「知らなかった」「うちは大丈夫だろう」という認識は、もはや通用しません。一刻も早く自社の賃金体系や就業規則を総点検し、必要であれば社会保険労務士などの専門家へ相談の上、直ちに同一労働同一賃金の是正措置を講じる必要があります。

厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」活用のポイント

具体的に何が「不合理な待遇差」にあたるのか、判断基準として、厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン」を公表しています。

【基本給・手当】同一労働同一賃金ガイドラインに基づく具体的な判断基準

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」から、判断基準を整理しました。

| 項目 | 判断のポイント |

| 基本給 | 労働者の能力、経験、業績、勤続年数などに応じて支給しているか?これらの要素が同じなのに、雇用形態だけで差をつけていないか? |

| 役職手当 | 役職の内容や責任に対して支給しているか?同じ役職名で同じ責任を負っているのに、雇用形態だけで差をつけていないか? |

| 特殊作業手当 | 危険な作業や特殊な環境での作業に対して支給しているか?同じ作業をしているのに、支給対象を正社員に限定していないか? |

| 精皆勤手当 | 業務内容にかかわらず、出勤を奨励する目的で支給しているか? |

| 通勤手当 | 雇用形態にかかわらず、同じ条件で支給しているか? |

| 時間外労働手当 | 雇用形態にかかわらず、同じ割増率で支給しているか? |

参考)厚生労働省「『同一労働同一賃金ガイドライン』の概要」P.1~2

【福利厚生・教育訓練】見落としがちな同一労働同一賃金のチェックポイント

同一労働同一賃金のルールでは、賃金だけでなく、以下のような福利厚生や教育訓練の機会についても、不合理な差が認められません。

- 福利厚生施設

- 転勤者用社宅

- 慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除

- 教育訓練

同一労働同一賃金で「問題とならない待遇差」と「問題となる待遇差」の例

基本給や各種手当、福利厚生など、項目ごとに同一労働同一賃金で「問題とならない例」と「問題となる例」を紹介します。

- 同一労働同一賃金で問題とならない待遇差の例

- 正社員は全国転勤があるが、パート社員は転居を伴う転勤がないため、転勤手当に差がある

- 正社員は役職者として部下のマネジメント責任を負っているが、契約社員にはその責任がないため、役職手当に差がある

- 同一労働同一賃金で問題となる待遇差の例

- 業務内容も責任も同じなのに、単に「パートだから」という理由で基本給が低い

- 正社員・パート社員ともに同じように残業をしているのに、正社員にしか残業手当を支払わない

- 通勤にかかる費用は同じなのに、正社員にしか通勤手当を支給しない

同一労働同一賃金で重要なのは、待遇差の理由が、仕事内容や責任の違いと結びついているかを客観的に説明できるかどうかです。

就業規則や賃金規程への同一労働同一賃金を反映させる方法と注意点

待遇差に合理的な理由が説明できない場合は、同一労働同一賃金を実現させるため、就業規則や賃金規程の見直しが必要です。

見直しの際は、単に条文を修正するだけでなく、なぜ待遇差があるのかという根拠規定を明確に記載することが重要です。

例えば、「役職手当は、〇〇の職務責任を負う者に対して支給する」といった具体的な記述が、トラブル防止につながります。

就業規則の作成や変更については、以下の記事をご参照ください。

参考記事:モデル就業規則とは?全14章を徹底解説!中小企業向けカスタマイズ方法も紹介

紛争になりやすい「賞与」の同一労働同一賃金

同一労働同一賃金では、基本給や手当と並んで紛争の原因となりやすいのが賞与(ボーナス)です。

なぜ賞与の待遇差は問題になりやすいのか?

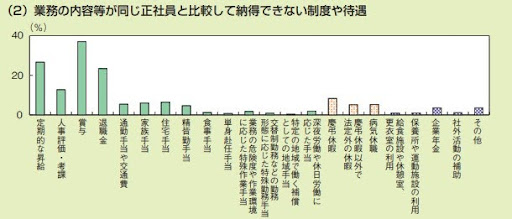

同一労働同一賃金の数ある待遇の中でも、なぜ賞与(ボーナス)の差が紛争の火種となりやすいのでしょうか。その理由は、非正規社員が最も「納得できない」と感じている待遇差だからです。

出典)内閣府「令和2年度 年次経済財政報告」p.111

実際に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査結果(2019年7月)を見ると、業務内容が同じ正社員と比較して納得できない待遇として「賞与」を挙げた非正規社員の割合は38.2%にものぼります。

これは、2位の「定期的な昇給(27.2%)」や3位の「退職金(23.8%)」を大きく引き離して突出しているのです。

このデータは、会社の業績に貢献しているにもかかわらず、雇用形態が違うだけで賞与が支給されない、あるいは少ない状況に対し、多くの非正規社員が強い不満を抱いていることを示しています。

同一労働同一賃金で許される「合理的理由」とは

では、どのような場合であれば、同一労働同一賃金のルール下でも賞与に差を設けることが許されるのでしょうか。ポイントは、正社員と非正規社員の役割や貢献度の違いを明確に説明できるかどうかです。

- 職務内容・責任の範囲の違い

正社員は中核的な業務を担い、トラブル発生時には責任者として対応する必要があるが、非正規社員の業務は定型的・補助的である - 人材活用の仕組みの違い

正社員は将来の幹部候補として、さまざまな部署への配置転換や昇進が予定されているが、非正規社員にはそれがない

同一労働同一賃金のルール下では、これらの違いを客観的な評価制度や賃金テーブルに落とし込み、それに基づいて賞与額を決定する必要があります。

同一労働同一賃金ルール下における賞与設計の考え方

同一労働同一賃金では、雇用形態にかかわらず、全従業員を対象とした共通の評価制度を導入すると安心です。

賞与額の決定基準例

- 個人の業績目標の達成度

- 所属部署の目標達成への貢献度

貢献度が同じであれば、正社員もパートも同じ賞与額という透明性の高い仕組みを構築でき、不合理な待遇差と指摘されるリスクを大幅に減らせます。

「派遣社員」における同一労働同一賃金の注意点【派遣先企業の義務】

派遣社員の同一労働同一賃金については、雇用主である派遣元(派遣会社)が責任を負うと同時に、派遣社員を受け入れる派遣先企業にも、法律上の義務が課せられています。

派遣社員の待遇決定方式には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つがあり、派遣先がどちらの方式を採用しているかによって、派遣先企業の義務も変わります。

派遣先均等・均衡方式における比較対象労働者の情報提供義務

派遣先企業は、派遣契約を結ぶ際に、比較対象労働者の待遇に関する以下の情報を、派遣元に書面などで提供する義務があります。

| 契約の締結(更新)の都度、情報提供が必要な情報 ① 職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲と雇用形態 ② 比較対象労働者を選定した理由 ③ 比較対象労働者の待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合は、その旨を含む) ④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質とその待遇を行う目的 ⑤ 待遇決定に当たって考慮した事項 |

出典)厚生労働省「派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」p.3

この情報提供がなければ、派遣元は適正な派遣料金や派遣社員の給与を決定できず、同一労働同一賃金を実現できません。情報提供を怠ったり、虚偽の情報を提供したりすると、行政指導の対象となります。

労使協定方式の場合に派遣先が協力すべきこと

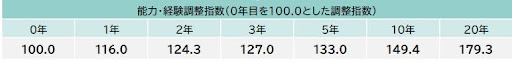

労使協定方式を選択する場合、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇を一般労働者の平均的な賃金である「一般賃金水準」以上とする必要があります。この水準は厚生労働省が毎年公表しています。

具体的な待遇の確保

- 基本給・賞与等

- 派遣労働者が従事する業務と同種の業務をおこなう一般労働者の平均賃金(一般賃金水準)以上の額を確保する

- または、派遣労働者の能力や経験に応じて、厚生労働省が示す「能力・経験調整指数」を乗じた額以上とする

出典)厚生労働省「派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」p.2

- 通勤手当

- 通勤距離や方法に応じた「実費」を支払う

- または厚生労働省が定める水準(令和7年度は1時間あたり73円)以上の手当額を支払う

- 退職金

- 一般労働者の退職金制度を参考に設定する

- 厚生労働省が示す割合(令和7年度は基本給・賞与等の5%)を乗じた額以上とする

派遣社員から同一労働同一賃金の待遇に関する説明を求められた際の対応

派遣社員が自ら同一労働同一賃金の待遇について、派遣元に説明を求めた際、理由について、派遣先企業も情報提供などの協力が求められます。

派遣社員から直接質問された場合は、「待遇については、雇用主である派遣元会社に確認してください」と伝えつつ、派遣元から協力依頼があった際には、誠実に対応する必要があります。

「定年後再雇用」の賃金は下げても問題ない?

定年後、嘱託社員などとして同じ会社で働き続ける「定年後再雇用」では、定年前と比べて賃金が下がることが一般的ですが、これも同一労働同一賃金の観点から注意が必要です。

参考)高齢・障害者雇用支援機構「エルダー2022年10月号」p.50

同一労働同一賃金で再雇用者との待遇差が認められやすい理由とは

結論から言えば、定年後再雇用を理由に賃金を引き下げること自体が、直ちに違法となるわけではありません。

最高裁判所の判例でも、定年前後の職務内容や責任の範囲、労働時間などが変更されることを前提に、一定の賃金引き下げは容認される傾向にあります。

多くの場合、定年を機に役職を退き、責任の軽い業務に就いたり、勤務日数が減ったりするため、それに伴う待遇の変更には合理性が認められやすいのです。

最高裁判例から学ぶ同一労働同一賃金設定のポイント

ただし、「定年後だから」という理由だけで、仕事内容が全く変わらないにもかかわらず、大幅に賃金を引き下げることは、同一労働同一賃金の問題となる可能性があります。いわゆる「抜け道」のような安易な引き下げは危険です。

過去の最高裁判例(長澤運輸事件など)では、個々の手当の性質が考慮されており、職務内容に関わらない手当について、再雇用者だからという理由だけで不支給とすることは、不合理と判断される可能性が高いと言えます。

同一労働同一賃金を設定する際は、各手当を趣旨・目的に照らし、個別に検討する必要があります。

参考)高齢・障害者雇用支援機構「エルダー2022年10月号」p.50

再雇用者との同一労働同一賃金に関するトラブルを避ける方法

再雇用者との同一労働同一賃金に関するトラブルを避けるために、企業が必ずおこなうべきことは以下の2点です。

- 新たな労働契約の締結と労働条件通知書の交付

定年退職と再雇用は、一度労働契約が終了し、新たな契約締結を意味します。再雇用後の労働条件通知書を必ず交付し、本人の同意を得ます。 - 職務内容の明確化

定年前と後で、職務内容や責任の範囲がどう変わるのかを具体的に書面で示せるようにしておきます。「役職を解かれ、後進の指導が主な業務となる」など、誰が見ても違いがわかるようにしておくことが、待遇差の合理性を説明する上で重要な証拠となります。

まとめ

同一労働同一賃金への対応は、単なる法改正への対応ではありません。雇用形態にかかわらず、すべての従業員が貢献に応じて公正に評価され、納得して働ける職場環境を構築するための、重要な経営課題です。

不合理な待遇差をなくし、透明性の高い同一労働同一賃金を整備することは、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材の確保・定着につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録