労働生産性を向上させるには?低い理由から計算方法、具体的な改善策まで徹底解説

労働生産性とは、従業員一人あたり、あるいは1時間あたりにどれだけの成果(付加価値)を生み出しているかを示す指標です。労働生産性が低いということは、投入した労働力に対して、得られる成果が少ない状態を意味します。

少子高齢化による人手不足がますます深刻化し、国際競争が激化する現代において、企業の持続的な成長のためには労働生産性の向上が不可欠です。とくに、日本企業の大半を占める中小企業にとって、労働生産性向上は待ったなしの状況です。

この記事では、中小企業に向けて、労働生産性の基本から、具体的な計算方法、明日から実践できる改善策まで網羅的に解説します。

目次

労働生産性とは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説

この章では、企業の成長の鍵を握る労働生産性の本当の意味と、なぜ今その向上が求められるのか、基本からわかりやすく解説します。

企業の成長に不可欠な「労働生産性」の本当の意味

労働生産性とは、投入した労働者数や労働時間に対して、どれだけ効率的に生産量や付加価値額を生み出したかを測る指標です。

簡単に言えば、「従業員一人ひとりが、どれだけ効率よく稼いでいるか」を示す数値です。

一般的に、企業の経営状況を分析する際や異なる業種間で比較する際には、「付加価値労働生産性」が重視されます。

付加価値とは、企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値のことで、売上高から原材料費や外注費などの外部コストを差し引いて計算されます。

なぜ今、中小企業で労働生産性の向上が急務なのか?

今、多くの中小企業で労働生産性の向上が喫緊の課題となっています。その背景には、日本の抱える構造的な問題があります。

深刻化する人手不足

大企業に比べて採用活動で不利になりがちな中小企業にとって、人手不足は事業の存続を揺るがしかねない深刻な問題です。

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、一人ひとりの労働生産性を高める以外に道はありません。

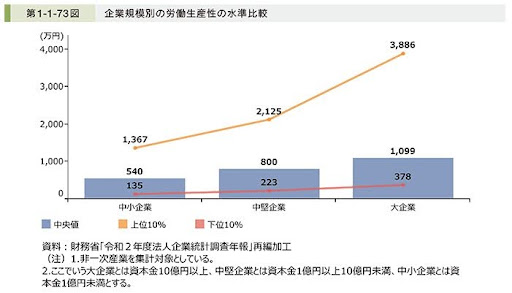

大企業との格差

中小企業庁の2024年版「中小企業白書」によると、中小企業の労働生産性は、大企業と比較して依然として低い水準にあります。

大企業ではIT投資や設備投資が積極的におこなわれ、スケールメリットを活かした効率的な経営が実現されている一方、多くの中小企業ではそこまで手が回りません。この差を埋め、競争力を維持するためにも、労働生産性向上は不可欠です。

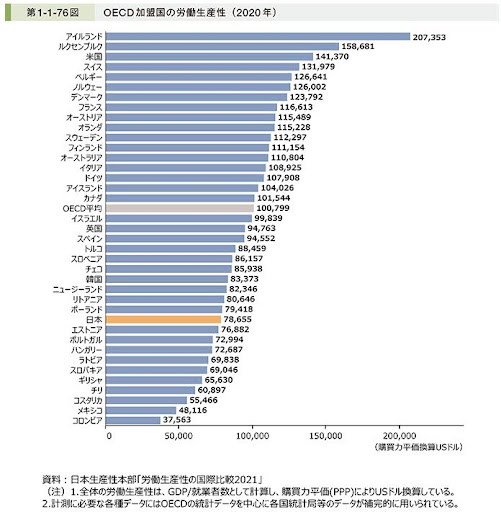

国際競争力の低下

日本の労働生産性は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中でも長年低い水準で推移しています。2022年のデータでは、日本の一人当たり労働生産性はOECD加盟38カ国中30位で、主要先進7カ国(G7)の中では最下位です。

グローバルな競争が当たり前となった今、国際的な水準から後れを取らないためにも、国全体で労働生産性を高めていく必要があります。日本企業の99%以上を占める中小企業が、中心的な役割を担わなければならないのです。

あなたの会社は大丈夫?労働生産性の計算方法と日本の現在地

自社の労働生産性について考える第一歩は、現状を正しく把握することです。ここでは、労働生産性の具体的な計算方法と、日本が世界の中でどのような立ち位置にいるのかを解説します。

労働生産性の基本的な計算式

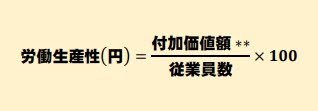

付加価値労働生産性は、以下の計算式で求められます。

出典)財務省「労働生産性」p.1

計算の中心となる「付加価値額」は、企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値の総額です。財務省の資料で用いられている計算式は以下のとおりですが、場面により異なることがあります。

| 付加価値額 = 人件費 + 支払利息等 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課 + 営業純益 |

たとえば、ある企業の付加価値額が3億円、従業員数が50人の場合、一人当たり労働生産性は「3億円 ÷ 50人 = 600万円」となります。

日本の労働生産性の推移と現状【グラフで見る国際比較・世界ランキング】

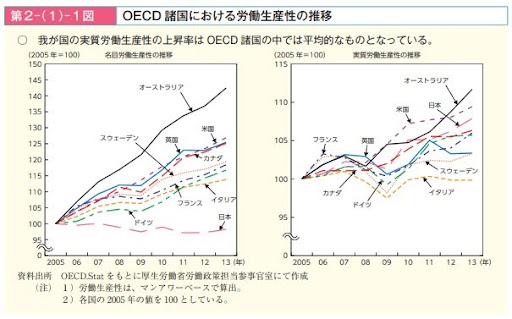

出典)厚生労働省「平成28年版 労働経済の分析 -誰もが活躍できる社会と労働生産性の向上に向けた課題-」

2005年から2013年の推移グラフでは、日本の実質労働生産性の上昇率は「平均的」とされています。

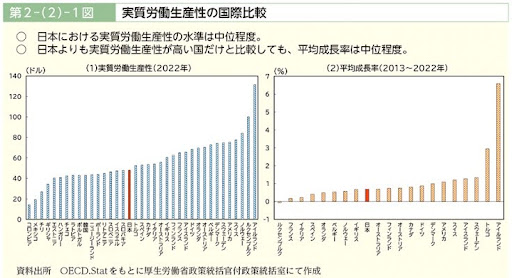

出典)厚生労働省「第2-(2)-1図 実質労働生産性の国際比較」

2022年の実質労働生産性の国際比較グラフ(上図)では、日本はOECD加盟国の中でちょうど真ん中あたりに位置しています。一見すると平均的に思えますが、問題はどの国と比較するかです。

日本よりも労働生産性が高い上位の国々に目を向けると、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリスといったG7の主要国をはじめ、北欧諸国など、いわゆる先進国がずらりと並んでいます。

この事実は、日本がOECD全体の中では中位であっても、主要な先進国グループの中では依然として低い水準にとどまっていることを明確に示しています。

なぜ日本の労働生産性は低いのか?中小企業が陥りがちな3つの理由

日本の企業のうち、とくに中小企業で労働生産性が低い傾向が顕著なのはなぜでしょうか。そこには、日本企業特有の構造的な問題や、中小企業が陥りやすい共通の課題が存在します。

長時間労働が常態化し「付加価値」を生む時間が奪われている

「長く働くこと=善」という価値観が根強く残る日本では、長時間労働が常態化している企業も少なくありません。しかし、多くの研究で、労働時間と労働生産性は必ずしも比例しないことがわかっています。

残業ありきの働き方が前提になると、従業員は時間内に仕事を終わらせようという意識が希薄になりがちです。結果として、一人ひとりの業務密度が下がり、企業全体の労働生産性も低下するという悪循環に陥ってしまうのです。

紙文化が残り、IT・デジタルツールの活用が進んでいない

欧米企業に比べて日本のIT・デジタル投資が後れていることは、労働生産性が低い大きな要因の一つです。

- 手作業によるミスの発生や手戻り

- 情報の属人化と共有不足による非効率

- 単純作業・定型業務に費やされる多大な時間

これらの問題は、ITツールを導入することで大幅に改善できる可能性があります。しかし、「導入コストが高い」「使いこなせる人材がいない」「今のやり方で何とかなっている」といった理由から、デジタル化への一歩を踏み出せない中小企業が少なくありません。

場当たり的な業務指示と人材育成の不足

中小企業では、経営者や上司がプレイングマネージャーとして現場の最前線に立っているケースが多く見られます。そのため、日々の業務に追われ、場当たり的な指示で仕事が進みがちです。

- 明確な業務マニュアルが存在しない

- 個人の経験や勘に頼った作業

- 計画的なOJTや研修制度がない

このような状況では、業務の標準化が進まず、特定の従業員にしかできない「属人化」した業務が増えていきます。

また、長期的な視点での人材育成が不足していると、従業員のスキルは向上せず、複数の業務をこなせる「多能工化」も進みません。結果として、組織全体の労働生産性向上も頭打ちになってしまうのです。

労働生産性を上げるには?明日から実践できる5つの向上ステップ

自社の課題が見えてきたら、次はいよいよ具体的な改善策の実行です。ここでは、厚生労働省などが推奨する取り組みを参考に、明日からでも実践できる5つのステップを紹介します。

参考)厚生労働省「長時間労働是正を図るための『生産性向上』」

Step1:業務の「見える化」と「ムダ・ムリ・ムラ」の徹底排除

労働生産性向上の第一歩は、現状の業務プロセスを正確に把握することから始まります。

【具体的な方法】

- 業務フロー図の作成: 業務の開始から終了までの一連の流れを図に書き出す

- 業務内容の棚卸し: 全従業員により、日々の業務内容と所要時間をリストアップ

- 「ムダ・ムリ・ムラ」を排除・改善:

- ムダ: 不要な書類作成、探し物の時間、過剰な品質など付加価値を生まない作業

- ムリ: 過大なノルマ、人手不足、短い納期など能力を超えた過剰な負担

- ムラ: 特定の人に仕事が集中、人によってやり方が違うなど業務量の偏りや手順のばらつき

労働生産性を上げるには、「この作業は本当に必要か?」「もっと簡単な方法はないか?」と問いかけ、徹底的に排除・改善していくことが重要です。

Step2:ITツール導入による業務自動化・効率化

労働生産性アップのため、「ムダ・ムリ・ムラ」の排除と並行して進めたいのが、ITツールの導入です。

【中小企業におすすめのITツール例】

- グループウェア/ビジネスチャット

- RPA (Robotic Process Automation)

- SFA (Sales Force Automation) / CRM (Customer Relationship Management)

- 会計ソフト/勤怠管理システム

近年は、低コストで導入できるクラウド型のサービスが充実しており、中小企業でも導入のハードルは大きく下がっています。

Step3:多能工化を進めるための人材育成とスキルアップ支援

多能工化を進めることで、急な欠員でも労働生産性を落とさずに済みます。

【具体的な方法】

- ジョブローテーション制度の導入

- スキルマップの作成・活用

- 資格取得支援制度の整備

- マニュアルの整備と共有

人材育成は時間のかかる取り組みですが、組織の持続的な労働生産性向上のためには、もっとも重要な投資と言えます。

Step4:従業員のモチベーションを高める公正な人事評価制度の構築

労働生産性向上に関係の深い従業員のモチベーションを大きく左右するのが人事評価制度です。

- 何をすれば評価されるか明確になっているか?

- 評価の基準は全従業員に公平か?

- 成果や貢献が、昇給・昇格・賞与に正しく反映されているか?

労働生産性向上には、年功序列や上司の主観に頼った評価ではなく、客観的な基準に基づいた公正な評価制度を構築することが不可欠です。

Step5:「労働生産性が高い状態」を共有し、組織文化を醸成する

経営者がいくら旗を振っても、従業員一人ひとりが労働生産性向上を「自分ごと」として捉えなければ、取り組みは長続きしません。

【具体例】

- 時間に関する目標:

- 会議の平均時間を現在の60分から30分に短縮

- 全社の月間平均残業時間を一人あたり20時間から10時間未満に

- 書類の承認にかかる時間を平均3日から1日以内に

- コストに関する目標:

- コピー用紙の使用量を前年比で20%削減

- 製造部門の不良品率を1%から0.5%に改善

- 付加価値に関する目標:

- 従業員一人当たりの付加価値額を年間5%向上

- 新商品の開発サイクルを半年から4か月に短縮

これら労働生産性向上に対する具体的なKPIを設定し、朝礼や定例会議で進捗状況を共有したり、目標を達成した部署や個人を表彰したりする仕組みを取り入れます。

企業の成功事例から学ぶ!労働生産性向上の具体的なヒント

ここでは、実際にITツール導入などによって労働生産性向上に成功した中小企業の事例を3つ紹介します。

IT導入と多能工化で時間外労働を削減(宿泊業)

【改善前】

チェックアウトした部屋の情報を客室係が確認しようにも、フロントが接客中だと電話がつながらず、客室階から1階のフロントまで往復して確認する必要

【改善策】

- タブレット端末とコミュニケーションアプリ(LINE)を導入

- フロント係が接客の合間にチェックアウト情報を入力し、全客室係がリアルタイムで状況を把握する仕組み構築

【改善効果】

- 付加価値を生まない移動時間が完全にゼロに

- 清掃業務へ迅速に取り掛かれるようになり、施設全体の業務効率が大幅に向上

- 創出された時間で従業員の多能工化も進み、労働生産性の向上に成功

Web会議システム導入で移動時間を大幅削減(物品賃貸業)

【改善前】

- 毎週の会議のために、各営業所の担当者が往復3時間もかけて本社に集まるのが常態化

- 営業担当者は「移動時間をもっと営業活動に使いたい」と感じており、長時間の移動が大きな機会損失となっていた

【改善策】

- パソコンやタブレットでどこからでも参加できるWeb会議システムを導入

【改善効果】

- 会議のために費やしていた移動時間が月12時間以上短縮

- よりスピーディーで細やかな顧客対応が実現

- 労働生産性が向上した結果、従業員の賃金引き上げ

- 従業員の限られた時間をより価値の高い業務へシフトさせることに成功

POSレジシステムの導入による計算ミスの防止と待ち時間の短縮(クリーニング業)

【改善前】

- 従業員が手作業で料金やポイントの計算、顧客情報の管理をおこなう

- 計算ミスの発生や長時間の待ち時間など、サービス品質にばらつきが出る

【改善策】

- POSレジシステムを導入

【改善効果】

- 誰が担当しても正確かつスピーディーな会計が可能に

- 1回あたりの接客時間は以前の半分程度に短縮

- ポイント計算などの手作業がなくなり、待ち時間が大幅に減少

- 従業員の研修効率が向上

- 労働生産性向上の成果を従業員の賃金アップという形で還元

まとめ

この記事では、中小企業が直面する「労働生産性」について、基本的な意味から具体的な改善策までを詳しく解説してきました。

労働生産性の向上は、単に利益を上げるだけでなく、従業員の働きがいを高め、変化に強いしなやかな組織への変革を意味します。

人手不足や激化する競争を乗り越え、未来へと続く確かな成長軌道を描くためには、「労働生産性革命」が急務なのです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録