中小企業の勤怠管理、正しくできていますか?基本からシステム選びまで徹底解説

大企業のように専任の労務担当者や情報システム部門を置くことが難しい中小企業にとって、勤怠管理はより切実で複雑な課題をはらんでいます。

担当者がほかの業務と兼務していたり、昔ながらのExcelやタイムカードでの勤怠管理を続けていたりする中で、悩みを抱えている経営者や担当者は少なくありません。

この記事では、勤怠管理の基本的な知識から、中小企業が抱えがちな課題や最適な勤怠管理方法を見つけるための比較ポイントまで、網羅的に解説します。

参考記事:残業が100時間を超えたらどうなる?企業側のリスクや罰則内容

目次

そもそも勤怠管理とは?中小企業で重要性が増す理由

勤怠管理とは、従業員の労働時間を正確に把握し、適切に管理することです。この重要性はどの企業にも共通しますが、中小企業には大企業とは異なる特有の難しさがあります。

中小企業ならではの事情が、気づかぬうちに法令違反のリスクを高めているケースは少なくありません。

なぜ今、勤怠管理が法律で厳しく定められているのか、基本から確認していきます。

勤怠管理の基本|労働時間の客観的な記録・管理が義務に

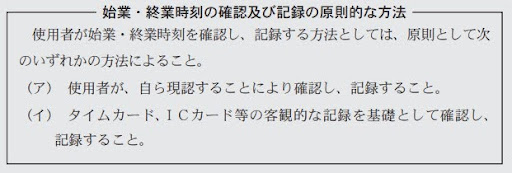

労働基準法により、企業(使用者)は従業員の労働時間を適切に管理する責務を負っています。この責務を果たすため、厚生労働省の基準では、使用者は労働日ごとに従業員の始業・終業時刻を確認し、記録しなければならないと定められています。

単に1日に何時間働いたかを把握するのではなく、始業・終業時刻という事実を基に労働時間を確定させることが求められているのです。

具体的には、以下のいずれかの方法によることとされています。

出典)厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」p.3

従業員が自らの労働時間を申告する「自己申告制」は、不適正な運用によって未払いの残業代や長時間労働といった問題を引き起こす懸念があります。

そのため、上記のような客観的な方法が取れない場合にやむを得ずおこなう例外的な方法と位置づけられており、原則とはされていません。

このように、法律は企業に対し、客観的な証拠に基づいて勤怠管理することを強く求めており、長時間労働を抑制し、従業員の健康を守るための重要なルールです。

参考)厚生労働省「客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました」

勤怠管理の徹底!働き方改革関連法で何が変わった?違反した場合の罰則リスク

2019年から施行された働き方改革関連法は、労働環境の改善を目的としています。この法律の大きな柱の一つが、勤怠管理の厳格化です。

適切な勤怠管理は、労働時間の適正把握と長時間労働の是正に不可欠であり、企業には従業員の労働時間を客観的な方法で把握することが義務付けられました。

具体的には、企業は36協定を結んでいる場合でも、時間外労働が月45時間、年360時間を超えないように努める必要があります。

特別条項を適用する場合でも、年720時間以内、複数月の平均80時間以内、月100時間未満という上限が新設されました。この上限を超える労働は原則禁止されています。

企業が勤怠管理を怠り、これらの規定に違反した場合、労働基準法違反として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科されるリスクがあります。また、労働基準監督署からの指導や是正勧告を受けるだけでなく、企業の社会的信用を失うことにもつながります。

参考記事:労働基準監督署に通報されたらどうなる?適切な対処法を知ろう

【まずは現状把握】貴社の勤怠管理、こんな課題はありませんか?

自社に最適な方法を見つけるには、まず現状の勤怠管理方法にどのような課題が潜んでいるかを把握することが重要です。

Excel(エクセル)による勤怠管理でよくある課題とリスク

手軽に始められるExcelによる勤怠管理ですが、多くの課題を抱えています。

- 入力・集計ミス: 手入力のため、どうしてもミスが発生しやすい

- 関数の知識が必要: 残業時間や深夜労働時間を正確に計算するには、複雑な関数の知識が求められ、勤怠管理が属人化しがち

- 不正のリスク: 簡単に修正できるため、労働時間をごまかすなどの不正行為が起こりやすい

- 法改正への対応が困難: 法律が変わるたびに、計算式やテンプレートを自力で修正する必要がある

タイムカードによる勤怠管理に潜む課題とリスク

昔ながらのタイムカードも、客観的な記録方法ではありますが、非効率な面が多く見られます。

- 代理打刻(不正行為): ほかの従業員が代わりに打刻する「代理打刻」が容易

- 集計作業の負担: 月末に全従業員のタイムカードを集め、目視で確認しながらExcelなどに転記する作業は、膨大な時間と労力を要する

- 多様な働き方に対応できない: テレワークや直行直帰など、オフィス外で働く従業員の勤怠管理には対応できない

- 保管コスト: 労働時間の記録は3年間の保存義務があり、紙のタイムカードは保管スペースと勤怠管理のコストがかかる

自己申告制による勤怠管理が招く課題とリスク

やむを得ず自己申告制を採用している場合でも、企業には内容が実態と合っているかを確認する義務があります。

- サービス残業の温床: 従業員が自主的におこなったと主張する「サービス残業」も、企業がそれを黙認していれば違法とみなされる可能性

- 長時間労働の隠蔽: 正確な労働時間が把握できないため、気づかぬうちに過重労働が発生し、従業員の健康問題や離職につながる恐れ

参考記事:サービス残業は自主的であっても違法の可能性あり!黙認や常態化のリスク

自社に最適な勤怠管理の方法は?失敗しないための比較検討ポイント

現状の課題を把握したら、次はいよいよ自社に最適な勤怠管理の方法を検討します。Excel運用、無料アプリ、勤怠管理システムなど、さまざまな選択肢の中から失敗しないための4つのポイントを紹介します。

【ポイント1】従業員数と勤怠管理コストのバランスを考える

まず考えるべきは、企業の規模とコストのバランスです。従業員が数名であれば、Excelや無料アプリでも勤怠管理は可能かもしれません。しかし、10名、20名と増えるにつれ、手作業による勤怠管理の限界はすぐに訪れます。

勤怠管理システムには月額費用がかかりますが、担当者が毎月かけている集計作業の時間(人件費)と比較すれば、結果的にコスト削減につながるケースも少なくありません。

この比較を具体的に行うためには、以下のような方法で自社の「見えないコスト」を可視化します。

- 現状の作業時間を記録する: 担当者にタイムカードの回収、Excelへの転記、集計など、勤怠管理にかかる作業時間を1か月間記録してもらう

- 人件費(コスト)を算出する: 記録した合計時間を担当者の時給に換算し、勤怠管理にかかっている月々の人件費コストを算出(例:月20時間 × 時給1,500円 = 月30,000円)

- システム費用と比較する: 算出した人件費と、検討している勤怠管理システムの月額費用を比較

このように具体的な数字で比較することで、システム導入の費用対効果が明確になり、より的確な経営判断ができるようになります。

【ポイント2】現在ある勤怠管理の課題解決策を考える

自社が抱える勤怠管理の課題解決につながる方法を選ぶことが重要です。

- 集計作業の負担が大きい → Excelからの転記が不要な勤怠管理システム

- とにかくコストを抑えたい → Excel運用の見直しや無料勤怠管理アプリ

- 不正打刻や押し忘れが多い → GPS打刻や生体認証ができる勤怠管理システム

【ポイント3】担当者のITリテラシーと運用工数を考慮する

誰が勤怠管理を運用するのかも重要なポイントです。PC操作に不慣れな従業員が多い場合は、スマートフォンで簡単に操作できるアプリやシステムが適しています。

どのような方法を選ぶにしても、初期設定や従業員への説明といった導入時の工数が必ず発生します。サポート体制が充実しているサービスを選ぶなど、スムーズに運用を開始できるかどうかも検討が必要です。

【ポイント4】将来の事業拡大や働き方の変化も見据える

今は問題なくても、数年後に従業員が増えたり、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入したりするかもしれません。

将来的な組織の変化に対応できる、拡張性のある勤怠管理の方法を選ぶことも大切です。最初はシンプルな機能でスタートし、必要に応じて機能を追加できるシステムなどを選ぶと、長期的に見てコストパフォーマンスが高くなります。

勤怠管理システムを検討する場合の代表的なサービス

ここでは、勤怠管理システムの導入を検討する際の参考として、代表的なサービスをいくつかご紹介します。

多機能で幅広い業種に対応する「ジョブカン勤怠管理」

多くの企業で導入実績があり、機能の豊富さに定評があります。多彩な打刻方法に対応し、シフト管理や休暇申請管理、工数管理など、企業のニーズに合わせて機能を選択できます。

セキュリティと信頼性を重視するなら「セコムの勤怠管理サービス」

警備会社大手のセコムが提供するサービスで、セキュリティ面の信頼性が大きな特徴です。入退室管理システムとの連携も可能で、より厳密な勤怠管理を実現したい企業に適しています。

無料で試せる勤怠管理アプリ・ソフト

多くの勤怠管理システムでは、無料トライアル期間が設けられています。また、従業員数が少ない企業向けに、一部機能を無料で利用できるフリープランを提供しているサービスもあります。

まずは使用感を試してみて、自社に合うか判断しましょう。

既存のExcelを活かした勤怠管理のテンプレート

長年Excelでの勤怠管理に慣れている場合、Excelのフォーマットを活かせるテンプレートも選択肢になります。Excelファイルを取り込み自動で集計したり、打刻データをExcel形式で出力したりできるもので、比較的スムーズに移行しやすいのが特徴です。

勤怠管理システムを導入する際に活用できる補助金

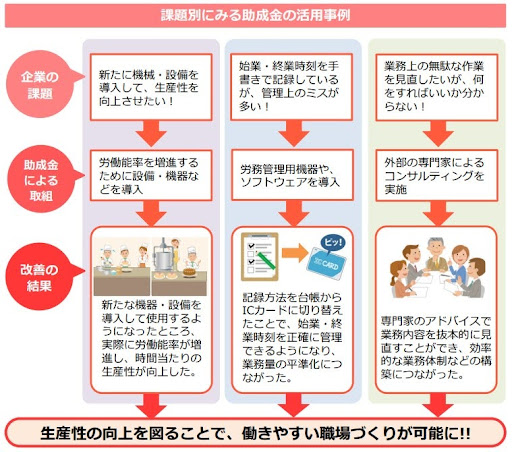

勤怠管理の効率化や働き方改革を進めたいと考える中小企業を支援するための補助金があります。この補助金を活用すれば、勤怠管理システムの導入費用を抑えながら、労働環境の改善に取り組めます。

出典)厚生労働省「令和7年度『働き方改革推進支援助成金』労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」p.1

支給の対象となる事業主について

この補助金は、以下の要件をすべて満たす中小企業事業主が対象です。

- 労働者災害補償保険の適用事業主である

- 交付申請時点で、これから設定する成果目標の要件を満たしている

- すべての対象事業場で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則などをすでに整備している

支給の対象となる取り組み

この補助金では、以下のような「働き方改革」を進めるための取り組みが幅広く対象となります。

- 労務管理担当者や労働者に対する研修

- 外部専門家によるコンサルティング

- 就業規則や労使協定の作成・変更

- 人材確保のための取り組み

- 勤怠管理用ソフトウェアや機器の導入・更新

- 労働能率の向上に資する設備や機器の導入・更新

まとめ

この記事では、中小企業における勤怠管理の重要性から、現状の課題、自社に合った管理方法の選び方までを解説しました。

勤怠管理の適正化は、単なる法的義務の遂行にとどまりません。従業員が安心して働ける環境を整え、生産性を向上させ、企業の持続的な成長を支えるための重要な「守り」の投資です。

勤怠管理はすべての企業に課せられた法的義務であり、怠れば大きなリスクをともないます。自社の規模や課題、将来性を見据え、最適な勤怠管理方法を選択することが非常に重要です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録