傷病手当金をスムーズに受け取るには? 条件・計算・申請方法を完全ガイド

従業員が病気やケガで長期間働けなくなったとき、収入が途絶えてしまうのは大きな不安要素です。そんなときに生活を支える制度が「傷病手当金」となります。

しかし、傷病手当金は自動的に支給されるものではありません。支給要件・計算方法・申請手続きを正しく理解しなければ受給できなかったり、支給までに時間がかかってしまうこともあります。

企業側も従業員に必要な情報を案内したり、申請書に記入するなどの対応が求められるため、労務リスクを避けるためにも正しい知識が必要です。

本記事では、傷病手当金の基本知識から受給条件、支給額の計算方法、申請手順、さらに申請後に注意すべき労務管理のポイントまで、中小企業の担当者が押さえておくべき実務知識を網羅的に解説します。

また傷病手当金の受け取り方も含めて、企業側としては就業規則をきちんと定めておく必要があります。以下の資料では就業規則のテンプレートを無料でダウンロードできますので、中小企業の人事部などで困っている方はぜひご覧ください。

目次

まず知っておこう!傷病手当金の基本知識

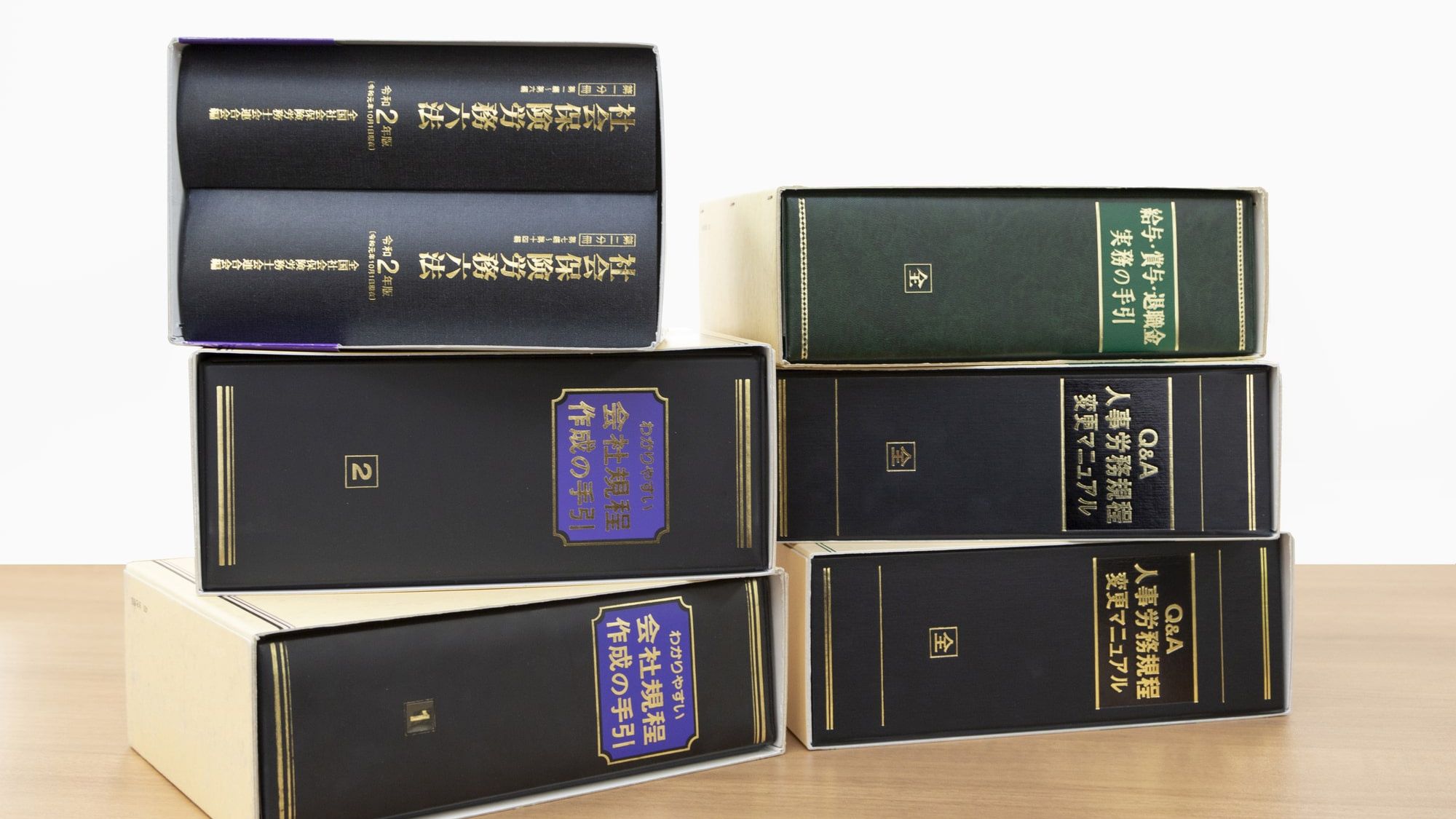

出典)厚生労働省「傷病手当金について」p.1

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなったときに生活を支えるための制度です。

社会保険に加入している従業員が対象で、休職中の収入がゼロにならないよう一定額が支給されます。支給期間は最長1年6か月、金額は直近12か月の標準報酬月額を基準に計算され、給与の約3分の2が目安です。

実際にはがんや精神疾患など長期治療が必要なケースで利用されることが多く、会社としても制度の内容を正しく理解し、従業員に案内できる体制を整えておく必要があります。

参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説

誰が対象?社会保険加入者と扶養家族の違い

傷病手当金を受け取れるのは、健康保険に加入している被保険者本人です。たとえば正社員や週の労働時間が一定以上の契約社員などが該当します。

一方で、扶養に入っている配偶者や子どもなどの「被扶養者」は対象外です。扶養家族が病気やケガで働けなくなった場合でも、傷病手当金は支給されません。

以下の表に、社会保険加入者(被保険者)と扶養家族(被扶養者)の違いを整理しました。

| 区分 | 対象となる人 | 傷病手当金の受給可否 | ポイント |

| 社会保険加入者(被保険者) | 健康保険に自分で加入している人(正社員、週30時間以上働くパート・契約社員など) | 〇 受給可能 | 業務外の病気やケガで働けなくなり、要件を満たす場合に支給される |

| 扶養家族(被扶養者) | 被保険者の扶養に入っている配偶者や子ども、親など | × 受給できない | 医療費は保険証でカバーされるが、傷病手当金の支給対象外 |

参考)厚生労働省「社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について」

つまり、扶養家族が病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金は利用できません。あくまで「社会保険に自分自身が加入している人」が対象である点を押さえておきましょう。

受給には4つの条件がある!傷病手当金の支給要件と注意点

傷病手当金を受け取るためには、法律で定められた4つの条件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けると支給対象外となるため、制度を正しく理解して従業員に案内することが大切です。

業務外のケガ・病気で療養していること

支給対象となるのは、業務外で発生したケガや病気による療養です。勤務中や通勤途中に起きた災害は「労災保険」の対象となるため、傷病手当金は支給されません。

たとえば、自宅で転倒して骨折したり、生活習慣病で入院したりしたケースは対象となりますが、勤務中の事故は労災扱いになります。

医師が労務不能と判断していること

傷病手当金の受け取りの際は、本人の申告だけでは不十分です。必ず医師が「労務に服することができない」と診断し、申請書に記載する必要があります。

特にメンタル疾患など目に見えにくい病気の場合は、医師の診断内容が審査で大きな判断材料です。診断書の準備を従業員に早めに依頼できるよう、会社側がサポートしておくことが望ましいといえます。

3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること

いわゆる「待期期間」のルールです。最初の3日間は支給対象外で、4日目以降の休業から手当金が支給されます。ここでの3日間は、土日や祝日も含めてカウントされますので覚えておきましょう。

たとえば金曜日から休んだ場合、金・土・日で待期が完了し、月曜日からの休業が支給対象となります。

休業期間に給与が支払われていないこと

休業中に給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の一部しか支給されないケースでは、給与と傷病手当金の合計が標準報酬日額の3分の2を超えない範囲で調整されます。

つまり「給与の補填」としての役割があるため、完全に給与が支払われている場合には受給できない仕組みです。

従業員が傷病手当金を申請する際に中小企業が対応すべきこと

従業員が傷病手当金を受け取るには、会社のサポートが欠かせません。特に中小企業では人事・総務部門が限られているため、対応の遅れが従業員の生活に直結することもあります。

ここでは、申請の流れで中小企業が必ず押さえておくべきポイントを解説しますので、参考にしてください。

必要書類の案内と会社記入欄の迅速対応

傷病手当金の申請には「傷病手当金支給申請書」が必要です。従業員自身だけでなく、会社が記入・押印する欄も設けられています。

ここには、勤務状況や給与の支払い実績など、事業主しか把握できない情報が含まれるため、企業側の迅速な対応が不可欠です。

対応が遅れると申請全体がストップしてしまいます。そのため、申請書の書き方マニュアルを社内で整備し、すぐに処理できる体制を用意しておきましょう。

社会保険事務所・健康保険組合との連絡調整

傷病手当金は健康保険組合や協会けんぽが審査・支給するため、申請にあたってはこれらの窓口とのやり取りが発生します。特に書類の不備や追加確認が必要になった場合、企業側が橋渡し役となることが多いです。

担当者が不在だと対応が遅れるリスクがあるため、連絡担当者を明確に決めておくことが望ましいといえます。中小企業の場合は、社会保険労務士に相談して外部リソースを活用する方法も有効です。

復職・就業制限に関する社内体制の整備

傷病手当金を受給する従業員は、一定期間の休職を経て復職するケースが多くあります。復職にあたっては、医師の診断を踏まえて就業制限を設ける場合があり、会社側も柔軟な勤務体制が必要です。

たとえば時短勤務や軽作業への配置転換といった調整が求められることもあります。労務管理の不備によってトラブルが起きれば、会社の責任問題に発展するリスクがあるため、ルールを事前に整備しておくことが重要です。

【マニュアル策定から教育まで】企業が取るべきカスハラ対策

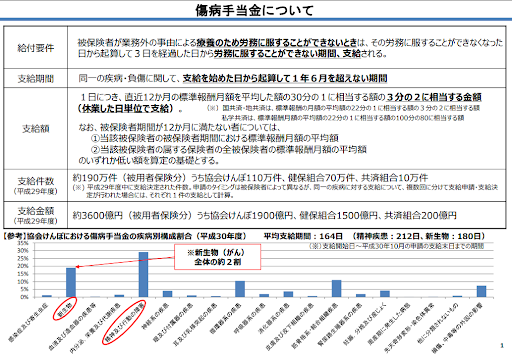

出典)厚生労働省「傷病手当金について」p.2

病手当金の金額は「標準報酬日額の3分の2」が目安になります。標準報酬日額とは、社会保険における月給をベースにした保険料算定の基準額を日割りにしたものです。

計算は次のステップで行いましょう。

- 直近12か月の標準報酬月額を平均する

- 標準報酬月額 ÷ 30 = 標準報酬日額

- 標準報酬日額 × 2/3 = 1日あたりの支給額

たとえば標準報酬月額が30万円の場合、以下となります。

| ・30万円 ÷ 30日 = 1万円(標準報酬日額) ・1万円 × 2/3 = 約6,667円/日 |

つまり「月給の約2/3」が支給されるイメージです。給与がゼロになるのを防ぎつつ、最低限の生活保障が目的とされています。

参考記事:固定残業代を計算するには?2種類の計算方法と注意点を紹介

最長でいつまで受け取れる?支給期間の上限

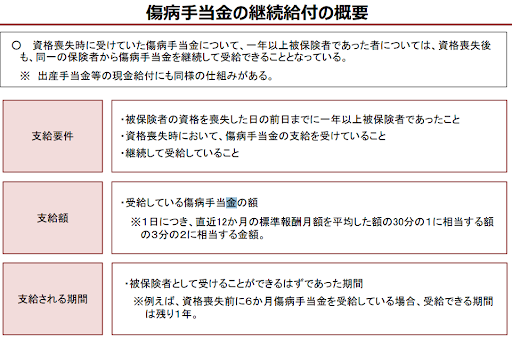

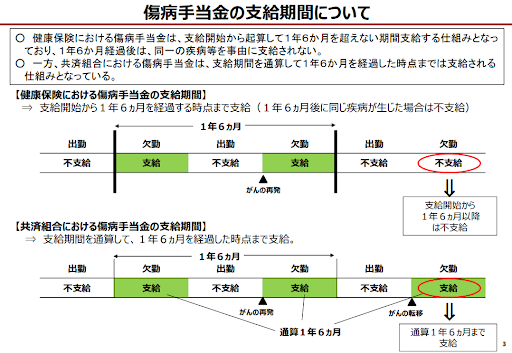

出典)厚生労働省「傷病手当金について」p.3

傷病手当金の支給期間には上限が設けられています。原則として 支給開始日から最長1年6か月(=18か月) が限度です。

ここで重要なのは「実際に受給した日数の合計」ではなく、支給開始日からのカウントである点となります。

たとえば、復職と休職を繰り返すケースでも、支給開始日から18か月を過ぎると、その後はたとえ休職しても新たに支給されません。このため、長期療養が見込まれる従業員については、企業としても「いつから支給がスタートするのか」を明確に把握しておく必要があります。

申請の流れを完全解説!必要書類と提出手順

傷病手当金の申請は「本人・医師・勤務先」の3者が関わる点が特徴です。流れを把握しておくと、従業員の申請サポートや社内処理がスムーズになります。

1. 傷病手当金支給申請書の入手

まずは「健康保険組合」や「協会けんぽ」の公式サイトから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードしましょう。加入している健康保険の種類によって様式が異なるため、誤って別の保険組合の様式を使用しないよう注意が必要です。

2. 記入例と医師記入欄のチェックポイント

申請書には 本人記入欄・医師記入欄・勤務先記入欄 の3つがあります。

特に注意すべきは医師記入欄で「診断書と整合性が取れているか」「労務不能と判断した期間が明確に書かれているか」を確認することが重要です。不備があると差し戻しになり、給付が遅れる原因になります。

3. 勤務先・本人・医師が行う手続きの流れ

実務の流れは次のとおりです。

| 関与者 | 主な役割・手続き内容 |

| 本人 | 1. 申請書の本人記入欄を記入し、勤務先に提出する |

| 勤務先 | 2. 給与支給状況や休業日数を確認し、勤務先記入欄を記入する |

| 医師 | 3. 労務不能の期間や診断内容を医師記入欄に記載する |

| 本人・勤務先 | 4. すべての記入が揃った申請書を健康保険組合または協会けんぽへ提出する |

企業側は「給与が支払われていないこと」や「休業日数」などを正確に記入する責任があります。従業員の給付に直結するため、遅延や誤記がないよう社内フローを整えておきましょう。

4. 提出先と提出期限、申請から振込までの目安

提出先は 加入している健康保険組合、または協会けんぽの支部です。提出期限は法律上明確には定められていませんが、実務上は 休業が長引く場合でも速やかに提出することが推奨されます。

審査・振込までの期間は組合によって異なりますが、通常は 申請から1〜2か月程度 が目安です。企業が申請書の対応を遅らせると従業員の生活に直結するため、早めの処理が求められます。

傷病手当金申請後に確認しておくべき社内ルール【労務リスク対策】

傷病手当金の申請が完了したとしても、企業としての責任は終わりではありません。

従業員の休職中に発生する給与・賞与の扱いや勤続年数のカウントなどを明確にしておかないと、後々トラブルや法的リスクにつながります。

ここでは、申請後に特に注意すべき社内ルールを整理していきましょう。

休職期間中の給与・賞与の取り扱い

休職期間中は給与が支給されないケースが一般的ですが、就業規則や雇用契約によっては一部の給与補填や賞与支給が発生する場合もあります。

企業は「傷病手当金を受給するためには給与が出ない必要がある」という点を理解しつつ、給与と手当のバランスを確認することが大切です。賞与についても、算定期間に勤務実績がない場合には不支給とするか、一部支給とするかを明確にルール化しておくことで、不満やトラブルを防げます。

休職期間と勤続年数・有給休暇付与日数の関係

休職期間を勤続年数に含めるかどうかは、会社の就業規則や慣行によって異なります。有給休暇の付与に影響するため、取り扱いを明確にしておくことが重要です。

たとえば「休職期間も勤続年数に含める」としている企業もあれば、「勤続から除外する」としている場合もあります。いずれにしてもルールをあいまいにせず、従業員に周知しておきましょう。

休職期間中の社会保険料の支払い方法

給与が支給されない休職期間中であっても、社会保険料の納付義務は継続します。

原則として従業員負担分と会社負担分を合わせて企業側の立て替え納付が必要です。この際に、従業員に請求する際の方法やタイミングを決めておかないと滞納のリスクが生じます。

休職前に「保険料はどのように請求するか」「退職に至った場合の精算はどうするか」を明文化しておくことで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことが可能です。

傷病手当金の支給が減額・調整されるケースを知っておこう

傷病手当金は休業時の生活を支える制度ですが、必ずしも満額支給されるわけではありません。以下のようなケースでは、他の給付や手当との関係で減額や調整が行われます。

| ケース | 内容 | 中小企業が押さえるべきポイント |

| 給与や休業補償が支払われている場合 | 会社から給与が一部でも出ていると、その分は傷病手当金から差し引かれる | 就業規則や給与規定を事前に確認し、従業員に説明しておく |

| 労災保険の給付を受けている場合 | 業務上のケガや通勤災害は労災が優先され、傷病手当金は支給されない | 労災該当かどうかを人事・総務が正確に判断する必要あり |

| 老齢厚生年金や障害年金を受給している場合 | 趣旨が重複する年金が優先され、傷病手当金は減額または不支給 | 従業員の年金受給状況を確認し、申請時に調整を想定する |

| 失業手当(雇用保険の基本手当)を受給している場合 | 退職後の申請は可能だが、失業手当と重なる期間は調整される | 退職者への案内時に「どちらを優先すべきか」説明することが重要 |

このように「ほかの制度との重複」が主な減額・調整の原因です。中小企業としては従業員に正しい情報を伝え、不要な不安や誤解を防ぐ体制を整えましょう。

参考)厚生労働省「傷病手当金について」

参考)厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について」

参考)厚生労働省「傷病手当金と障害厚生年金との併給調整について」

退職後の傷病手当金申請・受給パターンをわかりやすく解説

退職してからも一定の条件を満たせば、傷病手当金を継続して受け取ることができます。ただし、在職中とは要件が異なるため、中小企業として従業員に正しく案内することが大切です。

| パターン | 条件 | 受給の可否・注意点 |

| 退職時にすでに傷病手当金を受給中 | 退職前に支給要件を満たし、申請・受給が始まっている | 退職後も継続して最長1年6か月まで受給可能 |

| 退職時に休職中だが、まだ申請していない | 退職日までに「労務不能」であり、要件を満たしている | 退職後に申請しても受給可能。ただし退職日以降の新規発症は対象外 |

| 退職日翌日に発症した場合 | 退職後に新たに病気やケガで労務不能となった | 原則として支給対象外(資格喪失後のため) |

| 退職後に任意継続被保険者になった場合 | 健康保険の任意継続制度を利用した | 任意継続では傷病手当金は支給されない点に注意 |

| 失業手当と重複する場合 | 退職後にハローワークで求職申込を行い、失業手当も申請 | 傷病手当金と重複不可。どちらか一方の選択が必要 |

退職後に傷病手当金を受給するためには、原則として「退職日までに支給要件をすでに満たしていること」が大前提となります。この要件を満たしていれば、退職後も継続して受給することが可能です。

しかし、退職日翌日以降に新たに病気やケガを発症した場合は、原則として対象外となるため、支給を前提とした手続きや退職時期の判断には十分な注意が必要となります。

また、任意継続被保険者となった場合も、制度上、傷病手当金の対象外となる点は見落とされがちです。

誤解によるトラブルを防ぐためにも、在職中から従業員本人に対して制度の要件を丁寧に説明し、正確な理解を促しましょう。

参考)厚生労働省「傷病手当金について」

参考)厚生労働省「第8回 退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?」

参考記事:退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ

まとめ

傷病手当金は、従業員が業務外のケガや病気で働けなくなった場合に、生活や療養を支えるための大切な制度です。

企業としては、従業員が安心して制度を利用できるよう、ルールや手続きを明確にし、分かりやすく周知することが欠かせません。正しい理解と準備を整えることで、従業員の安心と会社の労務リスク低減の両立につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録