【中小企業向け】脆弱性診断はなぜ必要?やり方や無料ツールまで徹底解説

自社のWebサイトやシステムに潜むセキュリティ上の弱点、「脆弱性」を放置すると、ウイルス感染や不正アクセスを招きます。

ある日突然、顧客情報の漏えいやWebサイト改ざんといった深刻な被害につながる恐れがあるのです。

この記事では、中小企業向けに「脆弱性診断」の基本から、費用、具体的なやり方までを網羅的に解説しています。

その前に、セキュリティ対策の前提となる「情報漏えいがなぜ起こるのか」を理解することが重要です。原因と対策の基本をまとめた以下の資料をぜひご活用ください。

目次

脆弱性診断とは?基本をわかりやすく解説

Webサイトやサーバ、アプリケーションなどにセキュリティ上の欠陥、つまり「脆弱性(ぜいじゃくせい)」がないかを専門的に調査・分析することを「脆弱性診断」といいます。

近年、企業の規模を問わずサイバー攻撃は増加しており、特に取引先への踏み台にされるなど、セキュリティ対策が手薄になりがちな中小企業が標的となるケースが後を絶ちません。

情報漏えいやサービス停止といった事態に陥れば、顧客からの信頼を失い、事業の継続が困難になる可能性もあります。

そのような深刻な事態を防ぐために、自社のシステムにどのようなリスクが潜んでいるかを事前に把握し、対策を講じることが不可欠です。そのための基本的かつ重要な手段が、この脆弱性診断なのです。

参考)デジタル庁「政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン」

脆弱性診断を一言でいうと「システムの健康診断」

脆弱性診断をより身近に理解するために、よく「システムの健康診断」に例えられます。

私たちは、自覚症状がなくても定期的に健康診断を受け、病気の早期発見に努めます。それと同じように、一見問題なく動いているシステムであっても、目には見えない弱点(脆弱性)が潜んでいるかもしれません。

健康診断が問診や血液検査、レントゲン撮影などさまざまな方法で体の状態をチェックするように、脆弱性診断も専門家の手やツールを使って、システムに潜む問題点を網羅的に洗い出します。

診断によって「血圧が高め(=パスワードの設定が甘い)」「生活習慣を改める必要あり(=ソフトウェアが古いまま更新されていない)」といった改善点が見つかれば、サイバー攻撃という「病気」にかかる前に対策を打つことができるのです。

脆弱性診断とペネトレーションテスト、目的と手法の違い

脆弱性診断とよく似た言葉に「ペネトレーションテスト」があります。両者は目的と手法が異なるため、その違いを理解しておくことが重要です。

| 脆弱性診断 | ペネトレーションテスト | |

| 目的 | システムに潜む脆弱性を網羅的に発見すること | 特定の脆弱性を利用してシステムに侵入できるか実証すること |

| 手法 | ツールや専門家の知見に基づき、既知の脆弱性パターンと照らし合わせながら広範囲を検査する | 攻撃者の視点に立ち、実際にさまざまな攻撃手法を試みて侵入を試みる |

| 例え | 健康診断(網羅的に問題点を探す) | 精密検査・体力測定(特定の課題が重大な問題につながるか試す) |

脆弱性診断の主な種類|自社のWebサイトはどの診断が必要?

脆弱性診断と一言でいっても、その対象によっていくつかの種類に分かれます。自社のどこに、どのようなリスクがあるかを正しく把握するためには、診断の種類と目的を理解し、自社の状況にあわせて適切な診断を選択することが重要です。

ここでは、デジタル庁の資料から、中小企業に関わりの深い代表的な3つの診断をご紹介します。

参考)デジタル庁「政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン」

Webアプリケーション脆弱性診断

Webアプリケーション脆弱性診断は、企業のウェブサイトやECサイト、会員向けページなど、利用者が操作するアプリケーションを対象とした診断です。これを怠ると、情報漏えいやサイト改ざんといった深刻な被害に直結する恐れがあります。

診断では、疑似的な攻撃リクエストを送信し、主に以下のような脆弱性がないかを検査します。

- なりすましや権限昇格: ほかの利用者になりすましてログインできたり、一般ユーザーが管理者機能を使えたりする不備

- SQLインジェクション: データベースを不正に操作され、個人情報などのデータを盗み見られる欠陥

- クロスサイトスクリプティング: サイトに罠を仕掛けられ、利用者が偽のページに誘導されて情報を盗まれる欠陥

サイト独自の機能に起因する複雑な脆弱性はツールだけでは発見が困難です。そのため、専門家の手動診断を組み合わせ、ビジネスロジックの欠陥まで検査することが重要になります。

プラットフォーム脆弱性診断

プラットフォーム脆弱性診断は、Webサイトや業務システムが稼働しているサーバやネットワーク機器、OSといった「土台(プラットフォーム)」部分を対象とする診断です。アプリケーションが堅牢でも、その土台に弱点があれば、システム全体が危険に晒されます。

この診断では、主に以下のようなセキュリティ上の問題を発見します。

- 不要なポートの開放: 不正アクセスの侵入口となり得る、不要な「扉」が開いていないか

- 脆弱なソフトウェアの利用: OSやミドルウェアが古いバージョンのまま放置され、既知の脆弱性が残っていないか

- 設定の不備: 推測されやすいパスワードや、初期設定のままになっているなどの設定ミス

診断には、インターネット側から攻撃者の視点で調べる外部診断と、社内ネットワーク内のリスクを調べる内部診断があります。まずは、外部からの脅威に備える外部診断を優先的に実施することが推奨されます。

スマートフォンアプリケーション診断

スマートフォンアプリケーション診断は、AndroidやiOS/iPadOS上で動作するアプリの脆弱性を確認する診断です。利用者の端末上で動作するため、アプリ本体が解析されやすく、特有のセキュリティリスクが存在します。

診断では、主に以下の3つの箇所に潜む脆弱性を検査します。

- アプリ本体: アプリ内にID/パスワードなどの重要情報が保存されていないか、ほかのアプリから機密情報を盗まれないか

- 通信経路: サーバとの通信が暗号化されておらず、通信内容が盗聴される危険はないか

- 外部サービス(サーバ側): アプリが通信するサーバ側に設定の不備などがないか

特に、認証情報などをアプリ内に直接書き込む「ハードコード」は、リバースエンジニアリング(アプリの解析)によって容易に特定され、不正アクセスの原因となります。ツールによる自動解析だけでなく、専門家による解析を含む診断が不可欠です。

中小企業こそ知っておくべき!「脆弱性診断」はなぜ必要?

ここでは、中小企業が直面しているサイバー攻撃の現状と、脆弱性を放置することで起こりうるリスクについて解説します。

あなたの会社のWebサイトは大丈夫?サイバー攻撃の現状

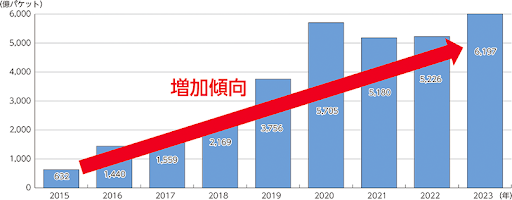

出典)総務省「令和6年版 情報通信白書|サイバーセキュリティ上の脅威の増大」

近年、サイバー攻撃の手口は巧妙化・多様化しており、企業規模に関係なく、あらゆる組織がターゲットになっています。総務省が公開した「令和6年版 情報通信白書」によると、日本国内のサイバーセキュリティを取り巻く状況は、年々深刻さを増しています。

特に、セキュリティ対策が不十分な中小企業は多く、攻撃者からすると格好の標的です。たとえば、Webサイトやシステムに存在する脆弱性(セキュリティ上の弱点)は、サイバー攻撃の入り口となり得ます。

脆弱性を放置した場合に起こりうる深刻な経営リスク

Webサイトやシステムの脆弱性を放置することは、単に情報漏えいのリスクがあるだけでなく、以下のような深刻な経営リスクを招く可能性があります。

- 社会的信用の失墜

- 事業停止のリスク

- 経済的損失の発生

- 法的責任の追及

これらのリスクは、中小企業にとって致命的な打撃となりかねません。脆弱性診断は、こうしたリスクを未然に防ぎ、事業を安定的に継続するために不可欠な対策です。

参考)総務省「(2) サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失」

脆弱性診断のやり方|自社でやる?それとも専門家に任せる?中小企業が選べる2つのアプローチ

脆弱性診断は、自社でツールを使っておこなう方法と、専門の業者に依頼する方法があります。どちらのアプローチが自社に適しているか、それぞれの特徴を理解して判断するためのヒントを紹介します。

参考)

IPA「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」

IPA「新5分でできる!情報セキュリティ自社診断」

アプローチ1:脆弱性診断ツールを使って自社で実施

この方法は、主に無料または安価なツールを利用して、自社のWebサイトやシステムの脆弱性を自動的にチェックするものです。

IPA(情報処理推進機構)が提供する「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」のようなツールは、専門知識がなくても自分で手軽に始められるのがメリットです。

このアプローチがおすすめな企業

- Webサイトが小規模で、個人情報や決済情報などを扱っていない

- 社内に基本的なIT知識を持つ担当者がいる

- まずはセキュリティの現状を大まかに把握したい

ただし、ツールによる診断は、既知の脆弱性を自動的に検出するものであり、未知の脆弱性や複雑な設定ミスは見落とす可能性があります。そのため、ツールの結果だけで「安全」と判断するのは危険です。

アプローチ2:専門家の脆弱性診断サービスに依頼

専門の脆弱性診断サービスは、診断のプロが手動で詳細なチェックをおこなうものです。ツールの自動診断では見つけられないような、複雑な論理的な脆弱性や、最新の攻撃手法に対する脆弱性も発見できます。

IPAの資料「脆弱性診断サービス」にもあるように、専門家による診断はより網羅性が高く、信頼性の高い結果を得られます。

このアプローチがおすすめな企業

- ECサイトや会員サイトなど、顧客の個人情報やクレジットカード情報を扱っている

- Webサイトやシステムが大規模または複雑で、自社での管理が困難

- 社内にセキュリティの専門家がいない

- より高いレベルのセキュリティを確保したい

専門家に依頼することで、脆弱性の発見だけでなく、具体的な対策方法やセキュリティに関するアドバイスも得られます。

脆弱性診断サービスの費用相場

脆弱性診断の費用は、診断の対象や範囲、手法によって大きく異なります。以下に、中小企業が依頼する場合の一般的な診断の種類と費用相場をまとめました。

| 診断の種類 | 費用の目安 | 診断内容・特徴 |

| プラットフォーム診断 | 5万円~(1IPアドレスあたり) | Webサイトが稼働しているサーバやネットワーク機器にOSやミドルウェアの脆弱性がないかを診断 |

| ツール診断 | 10万円~50万円 | 診断ツールを用いて自動的に検査 |

| 手動診断 | 50万円~数百万円 | セキュリティ専門家が手動で疑似攻撃をおこない、ツールでは発見が難しいシステムのロジック上の欠陥や複雑な脆弱性を深掘りして調査 |

参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説

正確な費用を知るためには、複数の診断サービス会社に問い合わせ、自社の状況を伝えた上で見積もりを取得し、サービス内容と費用の比較検討をおすすめします。

脆弱性診断のよりどころ|参考になるガイドライン

脆弱性診断を検討・実施する際には、信頼できる機関が公開しているガイドラインを参考にすることで、診断の目的や基準が明確になり、より効果的なセキュリティ対策へとつながります。ここでは、特に重要なガイドラインをご紹介します。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「安全なウェブサイトの作り方」

IPAが公開している「安全なウェブサイトの作り方」は、Webサイトの企画から開発、運用に携わるすべての人にとっての教科書とも言える重要な資料です。

Webサイトにおけるセキュリティ対策の基本から具体的な実装方法までが網羅されており、脆弱性診断を検討する上での知識の土台となります。

このガイドの主なポイントは以下のとおりです。

- 代表的な脆弱性の解説

SQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティング(XSS)といった、Webサイトで頻発する脆弱性の仕組みや、攻撃によってどのような被害が発生するのかを具体例と共に詳しく解説しています。 - 具体的な対策方法の提示

脆弱性を根本からなくすための「セキュアプログラミング」の手法が具体的に示されています。単に問題点を挙げるだけでなく、「なぜその対策が必要なのか」「どのように実装すれば安全なのか」がわかるようになっています。 - 便利なチェックリスト

巻末には「安全なウェブサイトのための脆弱性対策チェックリスト」が付属しています。Webサイトを開発する際や、既存のサイトを点検する際に、このリストに沿って確認することで、セキュリティ対策の漏れを防げるのです。

脆弱性診断サービスに依頼する際も、このガイドラインに記載されている項目が診断範囲に含まれているかを確認することで、より質の高い診断を選ぶ一つの基準にできます。

デジタル庁の脆弱性診断導入ガイドライン

デジタル庁が公開しているこのガイドラインは、本来は政府情報システムを対象としたものですが、その内容は中小企業が脆弱性診断を導入する上でも非常に参考になります。

このガイドラインの要点は以下のとおりです。

- 脆弱性診断の目的と位置付け

脆弱性診断がセキュリティ対策全体の中でどのような役割を果たすのかを明確にし、計画的な導入を促しています。 - 診断の種別

診断対象に応じて種類があることを示し、それぞれの診断内容を解説しています。これにより、自社がどの診断を実施すべきかを判断する手助けになります。 - 診断実施の基準

システムの構築時だけでなく、運用段階においても定期的な診断が重要であると述べられています。 - サービス選定の留意点

適切な診断サービス事業者を選定するための観点や、診断実施に伴うリスクについても触れられており、事業者選定の参考になります。

中小企業が自社の状況にあわせて脆弱性診断の計画を立て、適切なサービスを選定し、対処していくための一連のプロセスを理解する上で、非常に有用な資料です。

参考)デジタル庁「政府情報システムにおける脆弱性診断導入ガイドライン」

まとめ

この記事では、脆弱性診断の基本から、ペネトレーションテストとの違い、具体的なやり方、費用相場、そして参考となるガイドラインまで、網羅的に解説しました。

脆弱性診断は、専門家だけが取り組む難しいものではなく、自社の情報資産と顧客の信頼を守るために不可欠な経営課題です。無料のツールから専門家によるサービスまで、企業の規模や予算に応じた選択肢は数多くあります。

「よくわからないから」と後回しにせず、まずは自社のWebサイトにどのようなリスクが潜んでいるかを把握することから始めましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録