離職票をハローワークへ提出しないとどうなる?提出期限や必要なものを解説

退職した人が受け取る「離職票」は、その後の生活において非常に重要な役割を持つ書類です。

特に、失業給付(いわゆる失業保険)の受給手続きには不可欠となります。

しかし、離職票を受け取った後、ハローワークへいつまでに提出すればよいのか、もし提出しなかった場合どうなるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。

そこでこの記事では、離職票の種類や発行条件といった基本から、ハローワークへ提出しない場合のデメリット、企業側の手続きなどについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

離職票の種類

退職時に企業から受け取る「離職票」には、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類が存在します。

これらはセットで交付され、どちらもハローワークでの失業給付の申請手続きに必要となる大切な書類です。

それぞれの役割と記載内容について解説します。

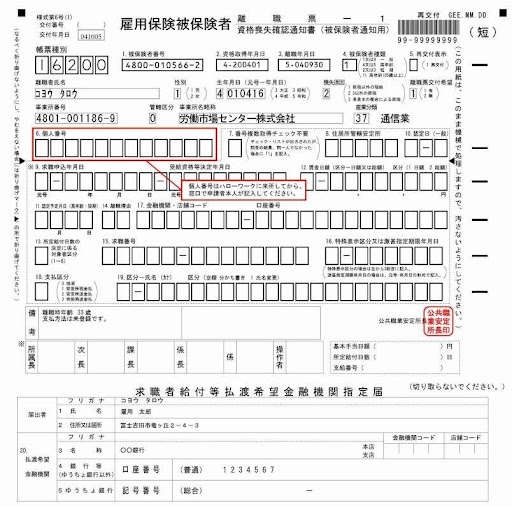

離職票-1(雇用保険被保険者離職票-1)

「離職票-1」は、失業給付の受給資格が決定した際に、給付金を受け取るための振込先金融機関を指定するための用紙です。

上記が、実際の用紙です。

退職者本人が、「氏名」「住所」「マイナンバー(個人番号)」「振込先となる金融機関の口座情報」などを記入する欄が設けられています。

この離職票-1は、ハローワークでの手続きの際に提出すると、内容が確認された後、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。

参考記事:雇用保険被保険者離職票の書き方とは?中小企業担当者が知るべき手続きと注意点

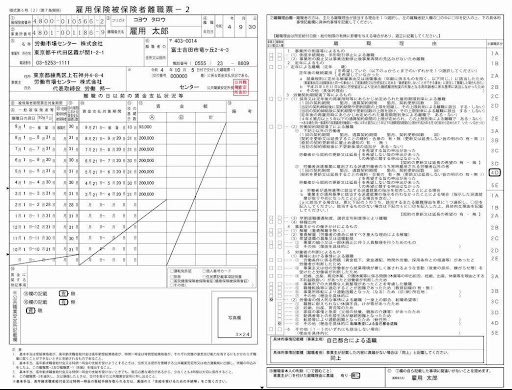

離職票-2(雇用保険被保険者離職票-2)

「離職票-2」は、退職前の賃金支払状況や、退職理由(自己都合、会社都合など)が詳細に記された用紙です。

特に「離職理由」の欄は重要です。

退職理由が自己都合か会社都合かによって、失業給付の給付開始時期や給付日数が大きく異なるためです。

離職理由の欄は事業主が記入しますが、退職者自身も内容を確認し、事実と相違ないかを確認した上で署名・捺印する欄が設けられています。

もし記載内容に異議がある場合は、ハローワークでその旨を申し出ることが可能です。

離職票が発行される条件

離職票は、企業を退職したすべての人に自動的に発行されるわけではありません。

ここでは、離職票が交付されるための主な条件について説明します。

失業保険(雇用保険)に加入している

離職票は、失業給付の申請に必要な書類です。

そのため、大前提として、退職する企業で雇用保険に加入していたことが条件となります。

雇用保険の加入条件は、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」です。

したがって、パートやアルバイトであっても、上記の条件を満たして雇用保険に加入していれば、離職票の交付対象となります。

逆に、雇用形態にかかわらず雇用保険に未加入だった場合は、退職しても離職票は発行されません。

退職手続きが完了している

離職票は、退職者の退職手続きが社内およびハローワークで完了した後でないと発行されません。

企業は、従業員が退職した後、所定の期限内(原則として退職日の翌々日から10日以内)に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。

ハローワークがこれらの書類を受理し、内容を確認した上で、企業に対して離職票を交付します。

その後、企業から退職者本人へ送付される流れとなります。

退職者が離職票の交付を希望している

原則として、離職票は退職者が交付を希望した場合に発行されます。

退職後にすぐ転職先が決まっており、失業給付を受け取る予定がない場合などは、離職票を希望しない選択も可能です。

ただし例外として、退職日時点で59歳以上の従業員については、本人の希望の有無にかかわらず、企業は離職票を発行することが義務付けられています。

これは、高年齢雇用継続給付などの手続きで必要になる可能性があるためです。

退職時に企業から離職票が必要かどうかを確認されることが一般的ですが、必要な場合は明確に交付を希望する意思を伝えておきましょう。

【企業必見】離職票発行手続きや必要なもの

企業の人事・労務担当者は、従業員が退職する際、離職票の発行手続きを正確かつ迅速に行う義務があります。

特に退職者が失業給付の受給を希望している場合、手続きの遅れは退職者の生活に直接影響を与えるため注意が必要です。

離職票発行の基本的な流れは以下の通りです。

| 1.退職者からの意思確認 | 従業員の退職が決定したら、まず本人に「離職票の発行を希望するか」を確認する。(59歳以上は本人の意思に関わらず必須) |

| 2.必要書類の準備 | ハローワークへ提出する「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2の複写元)」を作成する。 |

| 3.ハローワークへの提出 | 従業員の退職日の翌々日から10日以内に、管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する。(その他、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの確認資料も必要) |

| 4.ハローワークからの交付 | ハローワークが提出書類を確認・受理すると、「離職票-1」と「離職票-2」が交付される。 |

| 5.退職者への送付 | 企業は、交付された「離職票-1」と「離職票-2」を速やかに退職者本人へ送付する。 |

なお、電子申請(e-Gov)を利用することで、ハローワークへ出向かずに手続きを完結させることも可能です。

手続きには法的な期限が設けられており、遅延は罰則の対象となる可能性もあるため、計画的に進めましょう。

なお、雇用保険被保険者離職証明書の作成には以下の情報が必要となるため、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)などを準備してください。

- 被保険者番号

- 退職日

- 退職理由(具体的な理由)

- 退職日以前の賃金支払状況

- 退職日以前の出勤基礎日数

参考記事:【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など

発行された離職票をハローワークに提出しないとどうなるのか

企業から離職票が無事に届いたものの、様々な事情でハローワークへ提出せずに放置してしまった場合、いくつかの不利益が生じる可能性があります。

ここでは、離職票を提出しないことによって起こり得る主なリスクについて解説します。

失業給付の申請が遅れて支給が後ろ倒しになる

最大のデメリットは、失業給付(基本手当)の受給手続きが開始されないことです。

失業給付は、退職者がハローワークへ出向き、「求職の申込み」を行った上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けることによって初めて手続きがスタートします。

離職票を提出しない限り、待期期間(7日間)も開始されません。

当然ながら、手続きが遅れた分だけ給付金の受け取りも後ろ倒しになります。

失業給付には、原則として退職日の翌日から1年間という受給期間の定めがあります。

もしハローワークへの提出が大幅に遅れ、この受給期間を過ぎてしまうと、所定の給付日数が残っていたとしても、残りの給付金を受け取れなくなるため、最大限の注意が必要です。

国民健康保険・年金の切り替えにも影響する

離職票は、失業給付の手続き以外にも使用する場面があります。

それは、国民健康保険や国民年金の手続きです。

退職すると、企業の健康保険や厚生年金から脱退するため、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要になります。(または家族の扶養に入る、任意継続するなど)

特に、倒産や解雇といった会社都合で退職した場合や、雇い止めなどに該当する場合、国民健康保険料の減免制度を利用できる可能性があります。

しかし、離職票をハローワークに提出しないと受給資格者証が発行されず、結果として保険料の軽減手続きが遅れてしまうかもしれません。

書類の再発行・再提出が必要になるケースも

離職票を長期間提出せずにいると、紛失してしまうリスクが高まります。

もし紛失した場合、失業給付の申請ができなくなるため、退職した企業や管轄のハローワークに連絡して再発行の手続きを依頼しなければなりません。

また、ハローワークでの失業給付の申請には、離職票以外にもマイナンバーカード、証明写真、本人名義の預金通帳などが必要です。

離職票の提出が遅れている間に、他の必要書類を紛失したり、住所変更などが発生したりすると、手続きがさらに煩雑になる可能性も考えられます。

スムーズな手続きのためにも、離職票を受け取ったら早めに行動しましょう。

離職票をハローワークへ提出する期限

どのような手続きにおいても、「期限」について意識することは重要です。

この項目では、離職票関連の手続きに関する、退職者側と企業側それぞれの期限について解説していきます。

従業員側に提出期限はない

まず、退職した従業員がハローワークへ離職票を提出する日について、「退職後〇日以内に提出しなければならない」といった法律上の厳密な「提出期限」や「罰則」は設けられていません。

ただし、前述の通り、失業給付の受給期間は原則として退職日の翌日から1年間と定められています。

この受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給が打ち切られてしまいます。

したがって、罰則がないからといって提出を先延ばしにせず、受給期間内に手続きを完了できるよう、離職後はできるだけ速やかにハローワークへ提出するのが賢明です。

企業側は10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出しなければならない

従業員側とは対照的に、企業側の手続きには法律で定められた明確な期限があります。

| (1) 事業主は、その雇用する被保険者が離職により被保険者でなくなったときは、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)に雇用保険被保険者離職証明書(以下「離職証明書」という。)を添えて提出して下さい(資格喪失届は、労働者が離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければなりません。)。 |

出典)厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」p.1

この手続きが完了しないと、ハローワークから離職票が交付されず、退職者の手元にも届きません。

もし退職後2週間以上経過しても離職票が届かない場合は、まずは退職した企業の手続き状況を確認してみる必要があるでしょう。

企業が離職票に関して注意すべきこと

企業は、離職票の発行に関して、法律上の義務を負うだけでなく、退職者のその後の生活をサポートするという観点からも、いくつかの点に注意して対応する必要があります。

59歳以上の退職者には離職票の発行が義務

通常の退職では、従業員から交付の希望があった場合に離職票を発行するのが原則です。

しかし、退職日時点で従業員が59歳以上の場合、本人が「離職票は不要」と申し出たとしても、企業は必ず離職票を発行しなければなりません。

これは、60歳から64歳までの間に受け取れる「高年齢雇用継続給付」の申請手続きや、60歳到達時点の賃金登録などで離職票が必要となるためです。

したがって、59歳以上の退職者に対しては、本人の希望を確認する必要がないため、義務として発行手続きを進めてください。

早めの提出により規定された日から失業給付を受けられることを周知する

企業は、退職者に対して離職票を迅速に交付するだけでなく、離職票が届いたら速やかにハローワークで手続きを行うようアナウンスすることも大切です。

退職者は、失業給付の手続きの流れや期限について詳しく知らないケースも少なくありません。

したがって、「離職票をハローワークに提出しないと失業給付の手続きが始まらないこと」「受給期間には1年という期限があること」などをあらかじめ伝えておく配慮が求められます。

企業が発行手続きを迅速に行い、退職者がスムーズに次のステップに進めるよう情報提供することで、円満な退職だけでなく、退職者の生活不安の軽減にもつながるでしょう。

離職証明書と資格喪失届には提出期限がある

前述の通り、企業がハローワークへ提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」には、退職日の翌々日から10日以内という厳格な提出期限が定められています。

雇用保険法第83条では、期限内に届出を行わなかった事業主に対して、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性が定められています。

罰則が適用されるかはケースバイケースですが、法令違反であることに変わりはありません。

退職者のためだけでなく、企業の信頼性を守るためにも、期限は厳守しましょう。

参考)e-GOV「雇用保険法」

離職票に関するよくある質問

ここでは、離職票に関するよくある質問と、その回答をまとめました。

手続きで迷った際の参考にしてください。

離職票はいつ頃届く?

離職票が手元に届くまでの一般的な目安は、退職日から約10日~2週間程度です。

企業は退職日の翌々日から10日以内にハローワークで手続きを行い、その後ハローワークから交付された離職票を、企業が本人に渡します。

そのため、企業の手続きが迅速であっても、退職後すぐに届くものではありません。

もし退職後2週間を過ぎても届かない場合は、まずは退職した企業の人事担当者などに、手続きの進捗状況を問い合わせてみてください。

離職票をハローワークに郵送で提出できる?

失業給付の申請手続きは、原則として本人が管轄のハローワークへ出向き、対面で行う必要があります。

これは、離職票を提出すると同時に「求職の申込み」を行い、職員による本人確認や失業状態の確認、手続きに関する説明を受ける必要があるためです。

ただし、病気やけが、遠方への転居、育児中など、ハローワークへ行くことが困難なやむを得ない事情がある場合に限り、郵送での提出や代理人による申請が認められるケースがあります。

対応は個別の事情によりますので、必ず事前に管轄のハローワークに電話で相談してください。

離職票を紛失しても再発行できる?

離職票を紛失してしまった場合でも、再発行が可能です。

退職した企業に連絡し、再発行を依頼しましょう。

企業が倒産してしまった、あるいは企業に連絡が取りづらいといった事情がある場合は、本人が直接ハローワークで再発行の手続きを行うこともできます。

その際は、運転免許証などの本人確認書類や印鑑が必要となる場合があります。

離職票のコピーでも手続きできる?

ハローワークで失業給付の申請を行う際は、必ず離職票-1と離職票-2の「原本」が必要です。

コピー(写し)では手続きを受け付けてもらえません。

ただし、前述した国民健康保険の減免手続きなど、失業給付以外の目的で離職票の写しが必要になる場合があります。

ハローワークに原本を提出する前に、念のためコピーを取っておくと安心でしょう。

ハローワークでも離職票をもらえる?

離職票は、ハローワークが退職者個人に直接発行したり送付したりするものではありません。

離職票は、企業がハローワークで手続きを行って交付を受け、その後企業から退職者へ渡される流れになっています。

したがって、退職者はまず企業からの送付を待つことになります。

まとめ

離職票は、退職後の失業給付を受給するために不可欠な書類です。

企業から交付された離職票をハローワークへ提出しない場合、失業給付の申請手続きが開始されず、給付金の受け取りが遅れてしまいます。

退職者側には厳密な提出期限はありませんが、失業給付には原則1年間の受給期間が定められています。

この期間を過ぎると給付を受けられなくなるため、離職票が届いたら速やかに管轄のハローワークで手続きを行うことが重要です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録