障害者雇用時のトラブル事例と解決策|中小企業ができる職場での効果的な配慮とは?

優秀な人材確保の機会となる一方で、「職場でトラブルが起きたらどうしよう」「どのように接すればよいのかわからない」といった不安から、障害者雇用に踏み切れない担当者の方も多いのではないでしょうか。

障害者雇用におけるトラブルは、多くの場合、ほんの少しの知識不足やコミュニケーションのすれ違いが原因です。

この記事では、中小企業で実際に起こりがちな障害者雇用のトラブル事例を「あるある」として具体的に紹介し、背景と具体的な解決策、未然に防ぐための効果的な配慮についてわかりやすく解説します。

障害者雇用を成功させ、企業の成長につなげるには、採用後の定着支援が不可欠です。障害の有無にかかわらず、従業員がなぜ離職してしまうのか、その理由と対策を知ることは、職場全体の環境改善につながります。

今すぐ使える離職対策のヒントが満載の資料をぜひご活用ください。

目次

中小企業で障害者雇用のトラブルが起きやすい理由とは?

中小企業では、なぜ障害者雇用に関するトラブルが起きやすいのでしょうか。その背景には、深刻化する社会全体の人手不足と、それに伴う法定雇用率の引き上げがあります。

しかし、多くの企業では障害者雇用の専門知識やノウハウが不足しており、受け入れ態勢が整っていないのに、雇用を進めてしまうという実情が、トラブルの温床となっているのです。

深刻化する人手不足と障害者法定雇用率

深刻な人手不足を背景に、障害者の雇用機会の確保は国全体の重要な政策となっています。

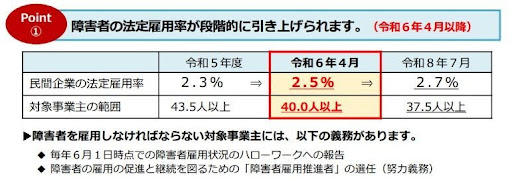

出典)厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」p.2

民間企業の障害者法定雇用率は2024年4月から2.5%、さらに2026年7月からは2.7%へと段階的に引き上げられます。これにより、これまで対象外だった従業員40人以上の企業も、新たに障害者を雇用する義務が生じます。

法定雇用率の達成は企業の社会的責任であると同時に、多様な人材を確保し、労働力不足を解消するための重要な戦略です。しかし、この急な変化に対応しきれず、準備不足のまま障害者雇用を進めた結果、トラブルが発生するケースも少なくありません。

参考記事:障害者雇用の法定雇用率、2026年に2.7%へ!中小企業の対策を計算方法から解説

「何から始めればいいかわからない」受け入れ態勢の課題

障害者雇用は、企業の規模が小さいほど進んでいないという実態があります。

出典)国会図書館「障害者雇用義務制度と障害者雇用の課題」p.6

とくに、常用労働者99人以下の企業では実雇用率が低い傾向にあり、障害者を一人も雇用していない「ゼロ企業」も少なくありません。その背景には、中小企業特有の課題があります。

- 経営層の認識・知識不足:障害者雇用に関する法令や、その重要性への理解が不十分

- 障害者雇用のイメージが湧かない:自社にどのような業務を任せられるのか、どうかかわればよいのか具体的なイメージが持てない

- 採用のミスマッチ:企業側がノウハウ不足に悩む一方で、障害者側も中小企業への応募に積極的でない場合がある

結果として、受け入れ態勢が整わないまま障害者雇用に踏み切り、現場でのミスマッチやコミュニケーション不足から、予期せぬトラブルに発展してしまうのです。

【事例で学ぶ】障害者雇用でよくあるトラブル「あるある」4選

障害者雇用を成功させるためには、まず現場でどのようなトラブルが起こり得るのかを知ることが重要です。

ここでは、多くの企業が経験する「あるある」なトラブル事例を4つのパターンに分けて解説します。

自社に起こる可能性をイメージしながら、これらの事例からトラブルを未然に防ぐヒントを学びましょう。

【人間関係のトラブル】コミュニケーション不足による孤立・誤解

障害者雇用の現場で多いトラブルの一つが、コミュニケーションのすれ違いによる人間関係の問題です。

事例:

- 聴覚過敏の特性があり仕事に集中するため、周囲の雑談を避けるようにイヤホンをしている社員に対し、事情を知らないほかの社員から「協調性がない」「話しかけにくい」と誤解された

- 指示された内容を正確に理解するために何度も確認する社員に対し、「理解力が低い」と一方的に判断してしまう

こうした小さな誤解の積み重ねが、障害のある社員の孤立を招き、最終的に離職へとつながってしまうのです。

【合理的配慮に関するトラブル】「配慮なし」と感じてしまう言動と環境

企業側は良かれと思って対応していても、障害者本人にとっては「配慮がない」と感じられてしまうことがあります。

事例:

- 精神的な負担を抱える社員に対して「もっと頑張れる」「気持ちの問題だ」といった精神論で励まし、本人をさらに追い詰める

- 「この業務はあなたに難しいだろう」と本人の意向を確認せずに簡単な仕事しか与えず、成長の機会を奪う行為と受け取られる

- よかれと思っておこなったオフィス環境整備が、感覚過敏の特性を持つ人にとっては明るすぎたりうるさすぎるという大きなストレスになる

本人のニーズとずれた合理的配慮は、トラブルの原因となるのです。

【ほかの社員とのトラブル】業務負担への不満や不公平感

障害者雇用において必要な合理的配慮をおこなうことは当然ですが、その意図や背景が周囲の社員に正しく伝わっていないと、不満や不公平感を生む原因となるのです。

事例:

- 障害者の体調を考慮して業務量を減らしたり、勤務時間を短縮したりした場合、その分の業務がほかの社員に割り振られた

- 会社からの十分な説明がなく、「なぜあの人だけ特別扱いされるのか」「自分たちの負担ばかりが増える」といった不満が噴出した

こうした感情は、職場の雰囲気を悪化させ、障害のある社員への風当たりが強くなるなど、チーム全体のパフォーマンス低下を招く深刻なトラブルに発展しかねません。

【体調・勤怠のトラブル】障害特性による勤怠の乱れと周囲の理解

精神障害や内部障害、発達障害のある方の中には、障害特性により体調の波が大きく、勤怠が不安定になりやすい場合があります。

事例:

- 外見からは傷害がわかりにくいため、急な欠勤や遅刻が続いて、周囲から「自己管理ができていない」「やる気がない」と誤解されてしまう

- 本人は働きたい意思があるにもかかわらず、自身の努力だけではコントロールできないため、業務の引継ぎやスケジュールの再調整が頻繁に発生すると、ほかの社員の負担が増え、職場内に不満が溜まる

障害特性への正しい理解がなければ、勤怠の乱れが人間関係の悪化に直結してしまいます。

退職防止!障害者雇用トラブルを未然に防ぐための具体的な対策

ここまで見てきた障害者雇用のトラブルは、いくつかのポイントを押さえることで未然に防ぐことが可能です。

重要なのは、「採用前」「採用後」「職場全体」の3つのフェーズで適切な対策を講じることです。

ここでは、障害のある社員が安心して長く働ける職場環境を構築し、退職を防ぐための具体的な対策を3つご紹介します。

採用前に業務内容と必要な合理的配慮を明確にすり合わせる

障害者雇用において、入社後のミスマッチを防ぐために重要なのが、採用選考段階での丁寧なすり合わせです。

- 会社側が任せたい業務内容を明確に整理し、求職者に具体的に提示

- 求職者に対し、その業務を遂行するためにどのような配慮があれば能力を発揮しやすいかをヒアリング

- 「口頭での指示は聞き漏らすことがあるので、チャットなど文章で指示してほしい」「一度に多くの情報を処理するのが苦手なので、タスクは一つずつ指示してほしい」など、具体的な希望を確認

この事前の相互理解が、スムーズな受け入れと定着の鍵となります。

「合理的配慮」の正しい理解と提供

「合理的配慮」とは、障害のある人がほかの従業員と平等に機会を得られるよう、企業が実施する個別の調整や変更のことです。これは特別な優遇ではなく、障害者差別解消法で事業主に提供が義務付けられています。

- 企業が一方的に配慮内容を決めるのではなく、必ず本人と対話し、何に困っていて、どのような支援が必要か確認する

- 車いすユーザーのために机の高さを調整したり、視覚障害のある社員に音声読み上げソフトを導入したりなど、具体的な配慮をおこなう

本人のニーズに基づいた合理的配慮の提供は、能力を最大限に発揮してもらうために不可欠であり、信頼関係の構築にもつながります。

全社員向けの研修で受け入れ風土を醸成する

障害者雇用を成功させるには、人事担当者や直属の上司だけでなく、共に働く全社員の理解と協力が欠かせません。

- 障害について正しく理解するための研修を実施し、受け入れの土壌を作る

- 研修でさまざまな障害の特性や、アンコンシャス・バイアスの存在、そして具体的なコミュニケーション方法などを学ぶ

- 「わからないことは、本人に直接聞く」「曖昧な表現を避け、具体的に伝える」といった基本的なかかわり方を共有し、現場のコミュニケーションを改善する

全社で多様性の受け入れ風土を醸成することが、トラブル防止の効果的な対策です。

参考記事:障害者雇用とは?中小企業経営者が知るべき制度の基本・法定雇用率・助成金までわかりやすく解説

障害者雇用トラブルに関する相談先

自社だけで障害者雇用の課題やトラブルを抱え込まず、外部の専門機関を積極的に活用することが重要です。国や地方自治体は、事業主向けにさまざまな相談窓口や支援サービスを無料で提供しています。

専門的な知見を持つ機関に相談することで、問題解決の糸口が見つかるだけでなく、採用や定着に関する具体的なサポートを受けることも可能です。

トラブルが発生した際や、受け入れ態勢に不安がある場合は、以下の機関に相談できます。

- ハローワーク(公共職業安定所)

各地域のハローワークには、障害者雇用を専門に担当する窓口が設置されています。求人の出し方から採用後のフォローアップ、助成金の活用まで、幅広く相談に乗ってくれます。 - 地域障害者職業センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する専門機関です。事業主に対して、障害者雇用の体制づくりや、従業員の職場適応に関する専門的な助言・援助をおこなっています。 - 障害者就業・生活支援センター

障害のある方の身近な地域で就業面と生活面を一体的に支援する機関です。雇用管理に関する企業からの相談に応じ、職場定着に向けたサポートを提供しています。

まとめ

この記事では、中小企業が直面しがちな障害者雇用のトラブル事例と、その具体的な解決策について解説しました。

コミュニケーション不足による人間関係の問題や、合理的配慮のすれ違い、ほかの社員との不公平感といったトラブルは、多くの場合、事前の準備と正しい知識を持つことで防げます。

重要なポイントは、採用前に業務内容と必要な配慮を丁寧にすり合わせること、本人のニーズに基づいた「合理的配慮」を正しく提供すること、全社員向けの研修などを通じて会社全体で受け入れる風土を醸成することです。

障害者雇用は、単なる義務の履行ではありません。多様な人材がそれぞれの能力を発揮できる職場環境の整備は、人手不足の解消だけでなく、組織全体の活性化と成長につながるのです。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録