離職率の平均はどれくらい?日本の企業規模別・業界別の離職率を紹介

自社の従業員が退職する際、「うちの会社の離職率は、世間一般と比べて高いのだろうか」と不安に感じる経営者や人事担当者は少なくありません。

離職率は、企業の働きやすさや従業員満足度を測る重要な指標の一つです。

この記事では、離職率の基本的な定義と計算方法から、業界別・企業規模別の日本の平均離職率、従業員が離職を選択する主な理由などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

離職率とは?意味・定義・計算方法をわかりやすく解説

離職率とは、ある一定の期間において、企業に在籍していた従業員のうち、どれくらいの割合の人が離職したかを示す数値です。

この数値は、企業の経営状態や職場環境、従業員の定着率を客観的に把握するための重要な経営指標として用いられます。

一般的に離職率が低い企業は、従業員が安定して長く働ける環境が整っていると評価されやすい傾向があります。

一方で、離職率が高い場合は、労働条件、人間関係、評価制度、キャリアパスなど、何らかの組織的な課題を抱えていると考えた方がよいでしょう。

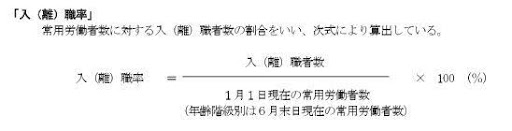

平均離職率の計算方法

離職率の計算方法には、法律で定められた厳密なルールはありません。

そのため、企業が独自の目的で計算期間や対象者を変えて算出することもあります。

しかし、厚生労働省が毎年公表している「雇用動向調査」など、公的な統計データにおいては、以下の計算式が用いられます。

出典)厚生労働省「-令和6年雇用動向調査結果の概況-」p.5

たとえば、ある年の1月1日時点での従業員(常用労働者)が100人で、1年間で10人が離職した場合、計算式は「(10人 ÷ 100人) × 100」となり、その年の離職率は10%となります。

【令和6年版】業界別の平均離職率一覧(一般労働者・パート別)

日本における業界別の離職率についても、厚生労働省が毎年発表しています。

現時点で最新のデータである「令和6年」の数値は、以下の通りです。

| 業界 | 一般労働者の離職率 | パートタイム労働者の離職率 |

| 鉱業・採石業・砂利採取業 | 9.1% | 7.3% |

| 建設業 | 9.7% | 15.9% |

| 製造業 | 8.8% | 15.3% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7.8% | 19.9% |

| 情報通信業 | 9.8% | 20.1% |

| 運輸業・郵便業 | 9.1% | 15.8% |

| 卸売業・小売業 | 10.7% | 21.3% |

| 金融業・保険業 | 7.4% | 14.1% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 12.6% | 17.4% |

| 学術研究・専門・技術サービス業 | 10.3% | 19.5% |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 18.1% | 29.9% |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 16.9% | 21.9% |

| 教育・学習支援業 | 8.8% | 22.2% |

| 医療・福祉 | 13.1% | 15.7% |

| 複合サービス事業 | 7.0% | 12.0% |

| サービス業(他に分類されないもの) | 19.0% | 23.8% |

上記のデータから、一般労働者かパートタイム労働者かを問わず「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」「サービス業(他に分類されないもの)」の離職率が高いことがわかります。

共通しているのは「直接消費者と接することが多いサービス業」である点です。

離職率が高い理由としては「消費者からのクレームを直接受ける立場にある」「労働に対して給与が低い傾向にある」といった、業界特有の理由が考えられます。

大企業と中小企業の離職率を比較

大企業と中小企業では離職率がどれだけ違うのか気になる人も多いでしょう。

厚生労働省では、企業規模別(企業が抱える従業員数別)の離職率に関しても統計をとっています。

以下が、企業規模別の離職率です。

| 企業規模(従業員数) | 離職率 |

| 1,000人以上 | 13.2% |

| 300~999人 | 14.7% |

| 100~299人 | 16.6% |

| 30~ 99人 | 13.6% |

| 5~ 29人 | 16.0% |

数値のブレこそあるものの、概ね「中小企業ほど離職率が高くなる」という傾向にあることがわかります。

参考)厚生労働省「雇用動向調査 年次別推移 3 性、企業規模別入職・離職率」

なぜ中小企業では離職率が高いのか?

中小企業の離職率が相対的に高くなる背景には、いくつかの構造的な要因が考えられます。

最も大きいのは、賃金や福利厚生の差です。

中小企業は、大企業と比較すると、平均賃金水準が低い傾向にあるほか、住宅手当や退職金、リフレッシュ休暇といった法定外福利厚生の整備が十分でない場合も少なくありません。

また、「労働環境」や「業務負荷」に関する問題もあります。

中小企業の場合、従業員一人ひとりが担当する業務範囲が広く、専門部署が未整備なケースも多いため、業務負荷が集中しやすくなります。

結果として、残業時間の増加や休日の取りにくさにつながってしまうのです。

その他、「研修制度の不足」や「キャリアパスの多様性の乏しさ」といった点も、中小企業の離職率の高さに拍車をかける要因といえるでしょう。

従業員が離職する理由

従業員が離職する理由は、男性と女性とで違いがあります。

この違いを把握することで、離職率低下の改善につなげることができるはずです。

男性が離職する理由

厚生労働省によると、男性の離職理由の割合については以下のようになっています。

| 男性の離職理由 | 割合 |

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 4.4% |

| 能力・属性・資格を生かせなかった | 3.8% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.0% |

| 会社の将来が不安だった | 7.4% |

| 給料等収入が少なかった | 10.1% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.6% |

| 結婚 | 0.6% |

| 出産・育児 | 0.5% |

| 介護・看護 | 1.2% |

| その他の個人的理由 | 20.2% |

| 定年・契約期間の終了 | 14.1% |

| 会社都合 | 5.2% |

| その他の理由 | 13.5% |

男性の場合は、「その他」を除くと、「定年・契約期間の終了(14.1%)」・「給料等収入が少なかった(10.1%)」「職場の人間関係が好ましくなかった(9.0%)」が上位となっています。

定年や契約終了は仕方がないとしても、「給与」「人間関係」については改善できる点です。

男性従業員がこういった部分を重視していることは、しっかりと把握しておくべきでしょう。

女性が離職する理由

もちろん、女性の離職理由についての統計も存在します。

厚生労働省による、女性の離職理由の割合については以下の通りです。

| 女性の離職理由 | 割合 |

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 3.6% |

| 能力・属性・資格を生かせなかった | 3.7% |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 11.7% |

| 会社の将来が不安だった | 5.1% |

| 給料等収入が少なかった | 8.3% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 12.8% |

| 結婚 | 1.9% |

| 出産・育児 | 1.8% |

| 介護・看護 | 1.0% |

| その他の個人的理由 | 24.3% |

| 定年・契約期間の終了 | 10.7% |

| 会社都合 | 5.3% |

| その他の理由 | 7.8% |

女性従業員の場合は、「その他」を除くと、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった(12.8%)」「職場の人間関係が好ましくなかった(11.7%)」「定年・契約期間の終了(10.7%)」が上位です。

男性と違い、給与よりも、労働環境や人間関係を重視していることがわかります。

女性従業員の離職を防ぎたい場合は、給与面よりも働きやすさや円滑な人間関係を意識すべきです。

離職率が高い企業が抱えるリスク

平均よりも大幅に離職率が高い状態を放置すると、企業経営において様々なリスクやデメリットが生じます。

ここでは、離職率が高い場合に発生する主な4つのリスクについて解説します。

採用コストが嵩んでしまう

従業員が一人退職すると、その欠員を補充するために、以下のような採用コストが発生します。

- 求人広告の掲載費用

- 人材紹介会社への成功報酬

- 採用イベントの出展費用

- 採用担当者の人件費

離職率が高い企業は、この採用コストが恒常的に発生し続けることになり、本来であれば事業投資や従業員の待遇改善に回せるはずだった資金が採用費に消えていきます。

結果として、経営体力を圧迫する大きな要因となってしまうのです。

労働環境が悪くなる

従業員が退職して欠員が生じると、その業務は残った既存の従業員でカバーしなければなりません。

その結果、一人あたりの業務量が増加し、「残業が恒常化する」「有休取得が困難になる」など、労働環境が悪化しやすくなります。

このような状態が続くと、既存従業員の疲弊感や不満が蓄積し、新たな離職を招く悪循環に陥りやすくなります。

人材を育成しにくくなる

従業員の定着率が低いと、時間とコストをかけて新人研修やOJTを行っても、スキルやノウハウが十分に蓄積される前に退職してしまう事態が多発します。

教育を担当する先輩社員も、教える業務と自身の通常業務に追われ、疲弊してしまいます。

そうなってしまうと、組織内に経験豊富な中堅社員が育たず、常に人材育成にリソースを割かれ続けることになり、組織全体のスキルレベルや生産性の停滞につながりかねません。

離職した人からのネガティブな発信により企業のイメージが低下する

現代では、退職者が転職口コミサイトや個人のSNSなどで、前職の労働環境や人間関係、離職理由について発信することが容易になっています。

もし退職理由がネガティブなものであった場合、その情報がインターネット上で拡散される可能性があります。

「あの会社は激務だ」「人間関係が悪い」といった、企業のネガティブな評判が広まると、企業のブランドイメージは大きく損なわれます。

イメージが悪化した結果、新たな人材の採用がさらに困難になったり、既存従業員のモチベーションやロイヤリティが低下したりするなど、多方面に悪影響を及ぼしてしまうでしょう。

離職率を下げるための対策法

離職率を改善するためには、場当たり的な対策ではなく、根本的な原因を特定し、組織全体で継続的に取り組む必要があります。

ここでは、離職率を下げるための効果的な対策法を5つ紹介します。

参考記事:離職率を改善する具体策|平均データ・計算方法から高い会社の特徴まで徹底解説

退職理由をヒアリングする

まずは、なぜ従業員が辞めるのかという「本当の理由」を把握することがスタートラインです。

退職予定者に対して「退職時面談」を実施し、離職の決め手となった理由を具体的にヒアリングしてください。

その際、直属の上司では本音を話しにくい場合があるため、人事担当者や他部署の管理職が面談を担当するなどの配慮が有効です。

収集した退職理由を分析し、組織全体の共通課題として認識することで、的確な改善策を講じるための土台ができます。

研修制度を整える

従業員が「この会社で成長できる」と実感できる環境は、定着率の向上に直結します。

新入社員が早期に職場に馴染み、活躍できるよう支援する「オンボーディングプログラム」の充実は特に重要です。

また、全従業員を対象としたスキルアップ研修、キャリアデザイン研修などを提供し、学びの機会を担保することも効果的です。

特に、離職理由に挙がりやすい「人間関係の悪化」を防ぐため、管理職向けのコミュニケーション研修やマネジメント研修に力を入れる企業も増えています。

コミュニケーションを活性化させる

職場の人間関係は、離職理由の大きな要因の一つですので、組織内のコミュニケーションの「質」と「量」を高める施策は必須です。

具体例として、上司と部下が1対1で定期的に対話する「1on1ミーティング」の導入が挙げられます。

業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みや体調面なども気兼ねなく話せる場を設けることが重要です。

ほかにも、部署を超えた交流を促す社内イベントの実施、新入社員をサポートするメンター制度の導入、チャットツールを活用した気軽な情報共有なども有効な手段です。

福利厚生を充実させる

従業員が安心して長く働ける環境を整備するため、福利厚生を見直すことも重要です。

社会保険などの法定福利はもちろんのこと、企業独自の法定外福利を充実させることで、従業員満足度を高めることができます。

住宅手当や家族手当といった金銭的な補助だけでなく、食堂の設置、リフレッシュ休暇、資格取得支援制度なども有効です。

特に、育児や介護といったライフイベントと仕事を両立できるよう、リモートワークやフレックスタイム、時短勤務制度などを柔軟に利用できる環境整備は、多様な人材の定着に大きく貢献するでしょう。

評価制度を公平にする

「正当に評価されていない」という不満は、従業員のモチベーションを著しく低下させ、離職につながります。

したがって、人事評価制度の「公平性」「透明性」「納得性」を高めることが不可欠です。

まずは、何を達成すれば評価されるのかという「評価基準」を明確にし、全従業員に公開しましょう。

そして、評価結果を伝える際は、必ずフィードバック面談の時間を設け、評価の根拠と来期への期待を具体的に伝えるようにしてください。

成果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや、会社の理念に沿った行動も評価対象に加えることで、従業員の納得感を高めることができます。

まとめ

以上、離職率の定義や計算方法、そして最新の公的データに基づく日本の平均離職率などについて解説しました。

もし自社の離職率が平均よりも高い場合は、労働条件、人間関係、評価制度など、その背景にある離職理由を深く分析する必要があります。

離職率の高さは、採用コストの増大や労働環境の悪化など、企業経営に直結するリスクをはらんでいるからです。

離職率が高いと悩んでいる企業は、本記事で解説した対策法を実施しつつ、従業員が定着し、成長し続けられる組織づくりを心掛けてください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録