長時間労働は何時間から?厚生労働省の基準と中小企業が今すぐすべき原因別の対策

働き方改革が推進される現代において、長時間労働は企業規模に関わらず避けて通れない課題です。特にリソースが限られる中小企業にとっては、「何時間からが長時間労働となるか」という厚生労働省の基準を理解し、具体的な対策を講じることが急務です。

この記事では、長時間労働の定義や健康リスクの基準、そして企業が直面しやすい原因を徹底的に解説します。さらに、すぐに実践できる長時間労働の解決策や具体的な対策事例をご紹介します。

より深く、具体的なアクションプランを検討したい方、他社の最新の取り組みを知りたい方は、以下のレポート「残業の実態や削減の取り組みに関する調査」をぜひご活用ください。

目次

長時間労働とは何時間から?厚労省が示す基準と現状を正しく理解

長時間労働は、従業員の健康を害し、企業の生産性を低下させる深刻な問題です。しかし、「何時間からが長時間労働なのか」を正しく理解している中小企業の経営者は意外と少ないのが現状です。

今さら聞けない「長時間労働」の定義と「過重労働」との違い

「長時間労働」とよく似た言葉に「過重労働」があります。定義の違いを表にまとめました。

| 項目 | 長時間労働 | 過重労働 |

| 定義 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働くこと | 長時間労働に加え、不規則な勤務や精神的負荷の高い業務など、労働者の心身に大きな負担をかける働き方 |

| 主な要素 | 労働時間の「長さ」のみ | 労働時間の「長さ」だけでなく、その「内容」や「質」も含む |

厚生労働省が示す長時間労働の基準

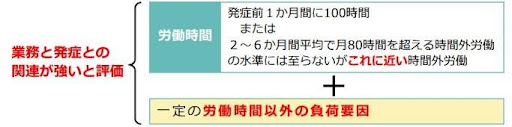

出典)厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント」p.1

厚生労働省は、明確に「過労死ライン」を法律などで提示してはいません。しかし、時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上、または2~6か月平均で月80時間を超える場合は、健康障害のリスクが極めて高いとしています。

また、時間外労働が月45時間を超えた場合も、健康への配慮が必要とされています。36協定を結んでいても、この時間を超える残業は特別な事情がある場合に限られ、原則として月45時間、年360時間が上限です。

そのため、これらの基準を超えると長時間労働であると言えることがわかります。

日本の企業、特に中小企業における長時間労働の厳しい現状

出典)厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査結果について(概要)」p.16

日本の長時間労働は依然として深刻な問題であり、特に中小企業ではその傾向が顕著です。大企業に比べて人材や資金が限られる中小企業では、一人当たりの業務量が多くなりがちで、長時間労働が常態化しやすい傾向にあります。

また、古い企業体質が残っている場合も多く、長時間労働を美徳とする風潮が根強く残っていることも、改善を妨げる一因となっています。

なぜ長時間労働が起きるのか?考えられる主な原因

長時間労働は、単一の原因でなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。ここでは、中小企業で特に見られがちな3つの原因を掘り下げ、その背景にある問題を解説します。

参考)厚生労働省「過労死等防止対策白書」p.17

【原因1】終わらない業務量と慢性的な人手不足

中小企業の多くは、限られた人員で多くの業務をこなさなければならない状況にあります。特に、景気変動や急な受注増加に対応できず、恒常的な人手不足に陥っているケースは少なくありません。

結果として、従業員一人ひとりの業務量が増加し、時間内に仕事が終わらず、長時間労働が常態化してしまいます。採用難も相まって、この悪循環から抜け出せない企業が多く存在します。

【原因2】属人化した業務と非効率な働き方

特定の従業員しか担当できない「属人化した業務」は、長時間労働の温床です。担当者が不在の場合に業務が滞るだけでなく、業務の偏りや非効率な手順が生まれやすくなります。

また、昔ながらのやり方を変えられず、ITツールなどを活用した効率化が進んでいないケースも多く、無駄な作業に時間を費やし、生産性が上がらず、長時間労働につながるのです。

【原因3】長時間労働を是正しにくい企業風土や評価制度

「残業している人ほど頑張っている」といった企業風土や、労働時間で評価する制度も、長時間労働を助長する大きな原因です。このような環境では、従業員は定時で帰ることに罪悪感を覚え、不要な残業をしてしまう傾向があります。

また、経営層が長時間労働の問題を軽視し、具体的な対策を講じていない場合、従業員は声を上げにくく、問題が放置されがちです。

放置は経営の命取りに。長時間労働がもたらす深刻な影響と健康リスク

長時間労働は、従業員の心身を蝕むだけでなく、企業経営にも深刻なダメージを与えます。放置すれば、離職率の上昇や生産性の低下を招き、最悪の場合、企業の存続を脅かしかねません。

| 立場 | 長時間労働のリスク | 具体例 |

| 従業員側 | 過労死・うつ病など健康被害 | ・月80時間超の残業で過労死ライン超え ・メンタル不調による長期休職も増加 |

| 企業側 | ・離職率上昇 ・監督署指導 ・訴訟リスク | ・労基署の是正勧告や企業名公表 ・ブラック企業認定による採用難など |

長時間労働により従業員の心身を蝕む健康リスク

長時間労働は、睡眠不足や疲労の蓄積を引き起こし、脳・心臓疾患のリスクを高めます。いわゆる「過労死」は、月80時間を超える残業が続くことで発症リスクが急増するとされています。

また、精神面への影響も深刻で、うつ病などのメンタルヘルス不調を引き起こす原因にもなるのです。心身の健康を損なうと、回復には長い時間が必要となり、本人だけでなく、その家族の生活にも大きな影響を及ぼします。

長時間労働が会社に及ぼす経営への影響

従業員の健康問題は、企業経営に直結します。長時間労働が原因で休職者や退職者が増えれば、人手不足がさらに深刻化し、残された従業員の負担が増えるという悪循環に陥ります。

また、長時間労働は、労働基準監督署からの是正勧告や、安全配慮義務違反による訴訟をもたらすリスクも高めるのです。企業のイメージダウンは免れず、「ブラック企業」と認定されれば、採用活動に大きな支障をきたすかもしれません。

80時間超の長時間労働者への産業医による面接指導

時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施することが義務付けられています。

長時間労働による健康障害を未然に防ぐための重要な措置ですから、対象となる従業員がいる場合は、速やかに面接指導の機会を設け、必要な事後措置を講じなければなりません。

参考記事:【中小企業向け】産業医の選び方と活用法は?義務・役割・面談内容まで

他社から学ぶ!長時間労働の対策に成功した中小企業の事例

長時間労働の是正は、一朝一夕には実現できません。しかし、さまざまな工夫を凝らし、成功を収めている中小企業も数多く存在します。

ここでは、厚生労働省の「働き方改革特設サイト」に掲載されている業種別の成功事例を紹介します。

【対策事例1:製造業】3Sと見える化により属人化の解消と生産性を向上

金属加工業の株式会社山田製作所(従業員10~29人)では、ベテラン社員への業務集中により、月平均50時間の残業が常態化していました。

- 取り組み

- 3S活動(整理・整頓・清掃)で作業環境を徹底的に改善

- 手作りの「工程管理ボード」で業務進捗を見える化

- 若手へのOJTを推進することで業務の属人化を解消

- 経営判断で利益率などを考慮した「選別受注」を断行

- 成果

受注量が増加する中でも月平均残業を33時間に削減し、生産性向上も実現

【対策事例2:IT企業】クラウドシステム導入でバックオフィス業務を効率化

株式会社サティライズ(従業員10~29人)は、バックオフィス業務の負担軽減と、IT業界の実情に合った柔軟な働き方の実現が課題でした。

- 取り組み

- 勤怠・給与計算の連携クラウドシステムを導入し、事務作業を大幅に効率化

- 労働時間をリアルタイムで把握し、上限超過をアラートで通知する仕組みを構築

- 成果

3か月単位のフレックスタイム制やテレワークを円滑に導入でき、柔軟な働き方と長時間労働につながる時間外労働削減を両立

【対策事例3:小売業】リアルタイム勤怠管理とメンター制度で残業削減

家具販売の株式会社久米商店(従業員50~99人)は、事業の急成長に伴う残業の常態化と、新入社員の早期離職に悩んでいました。

- 取り組み

- 労働状況をリアルタイムで把握できる勤怠システムを導入し、管理者の業務量を平準化

- 新入社員と先輩の「交換日記」によるメンター制度で、悩みを早期に把握し定着を支援

- 成果

時間外労働の削減に加え、新入社員の定着率向上や、パートタイマーの意欲向上

業種や規模に関わらず「見える化」と「IT活用」が共通点です。どの企業もまず「自社の現状を数値で把握すること」からスタートしている点がポイントでしょう。

中小企業が取り組むべき長時間労働の原因は?解決策と具体的な是正アプローチ

長時間労働の是正は、経営トップの強い意志と、全社的な取り組みが不可欠です。ここでは、中小企業が長時間労働を解決するために、今すぐ取り組むべき具体的なアプローチを4つ紹介します。

第一歩は現状把握から。勤怠管理と労働時間の可視化

長時間労働の是正は、自社の労働時間の実態を正確に把握することから始まります。

- 正確な記録・管理の徹底

タイムカードや勤怠管理システムを導入し、従業員一人ひとりの始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働を客観的に記録し管理します。特に、残業時間の把握は労働安全衛生の観点からも重要です。 - 労働時間の見える化

管理職だけでなく、従業員自身も自身の労働時間をリアルタイムで確認できる仕組みを構築します。

自分の労働時間を意識することで、従業員自身が長時間労働に対する意識を高め、働き方を見直すきっかけとなるのです。

正確なデータに基づいた現状把握こそが、長時間労働の是正策を講じるための第一歩となります。

参考記事:中小企業の勤怠管理、正しくできていますか?基本からシステム選びまで徹底解説

業務の棚卸しとITツール活用による生産性向上

業務内容の徹底的な見直しを通じて生産性を高め、長時間労働を抑制します。

- 業務の棚卸しと選別

各部署・各個人の業務をすべて洗い出し、「本当に必要か」「より効率化できないか」を精査し、不必要な業務や、付加価値の低い業務を削減・廃止します。 - ITツールによる効率化

定型的な入力作業、データ処理、単純な事務作業などには、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やクラウドサービスを積極的に活用し、自動化を図ります。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、業務効率が飛躍的に向上するのです。

業務の無駄をなくし、ITでサポートすることで、生産性向上と長時間労働の抜本的な是正に繋げます。

経営トップが主導する長時間労働の是正に向けた意識改革

長時間労働の是正には、経営層の強いコミットメントと意識改革の主導が不可欠です。

- トップによるメッセージ発信

経営トップが「長時間労働をなくす」という強い決意を明確に示し、全社的な取り組みの重要性を啓発します。

短時間で成果を上げた従業員の正当な人事評価制度を導入し、時間ではなく成果を評価するよう変革します。 - 具体的なルールの設定と実践

「ノー残業デー」や退勤時間の厳守を促す具体的なルールの設定とともに、徹底した実践をおこないます。

管理職向けに、適切な業務配分、業務指示、および部下の労働時間管理に関する研修を実施し、マネジメント能力を強化します。

経営層の積極的な姿勢が、長時間労働が常態化する社内の意識を変え、持続可能な働き方へと転換させる原動力となるのです。

従業員自身ができることとは?個人でできる長時間労働への対策

会社全体の取り組みを補完するため、従業員一人ひとりが働き方を見直すセルフマネジメントも重要です。

- 時間管理スキルの向上

一日のタスクをリスト化し、重要度と緊急度に基づき優先順位をつけ、計画的に業務を進めます。

「ポモドーロ・テクニック」などを用い、集中作業時間と短い休憩時間を意図的に区切り、集中力を維持するのです。メリハリのある働き方を意識し、だらだらと残業する習慣を断ち切ります。 - チーム連携と情報共有の徹底

業務の進捗状況や必要な情報をチーム内で積極的に共有し、業務の属人化を防ぎます。

簡単な業務マニュアルを作成・更新することで、相互のサポートや引き継ぎを容易にし、特定の個人への業務集中を避けます。

個人レベルで長時間労働を削減する工夫が、チーム全体の生産性向上と健全な労働環境の実現に貢献するのです。

まとめ

長時間労働は、月80時間の「過労死ライン」が示すように、従業員の生命と健康を脅かす深刻な問題です。

中小企業においては、人手不足や非効率な業務プロセス、古い企業風土など、さまざまな要因が絡み合い、長時間労働が常態化しやすい傾向にあります。

長時間労働を放置することは、離職率の上昇や訴訟リスクなど、経営に深刻なダメージを与えます。まずは自社の労働時間の実態を正確に把握し、業務の効率化やITツールの活用、そして経営トップ主導による意識改革を進めることが重要です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録