強い会社は、会計が違う

会計は単なる“帳簿”業務ではない

全国に336万社を超え、企業数の9割を占める「中小企業」。その従業員数の総計は3309万人以上、労働力人口の7割近くを占めます(2025年版「中小企業白書」)。

その「稼ぐ力」は日本経済を動かし、雇用を生み、人々の能力発揮による働きがいを創出してきました。しかしながら、いま中小企業にもっとも必要とされている力こそ「守る力」です。人事・経理・労務・情報システムといったバックオフィスにこそ、企業を存続させ、サステナブルな成長に導く可能性が眠っています。

今回のテーマは「会計」。税務申告をはじめとした会計業務はすべての企業の義務であり、顧問税理士・会計士のお世話になっている経営者も多いはず。しかし、時に面倒ですらある月次・年次決算には、事業を危機から救い、成長に変えるポテンシャルがあります。その驚くべき「守備力」の真価と活用法とは? 経営管理ツール「bixid(ビサイド)」を展開する株式会社YKプランニング・岡本辰徳 社長に聞きました。

岡本氏 プロフィール

株式会社YKプランニング 代表取締役社長 岡本 辰徳(おかもと・たつのり)

山口大学経済学部卒業。2003年YKプランニングの前身である行本会計事務所入社、企業再生を中心とした経営計画策定の経験を活かし、会計システム開発・導入を推進。2017年より同社代表を務める。会計仕訳データを活用した特許を複数保有し、中小企業経営者向けクラウド型AI会計システム「bixid(ビサイド)」は事業者数3万社以上に導入されている。

1.「コストセンター」としての会計と、「羅針盤」としての会計

中小企業にとっての経営と会計はどのような関係を持つのでしょうか。岡本社長はこう語ります。

| 中小企業の経営者にとっての最重要テーマは「売上向上」と「人材採用」です。 経営者向けアンケート調査でもこの2点が優先度の8割を占め、その他のバックオフィス業務で残り2割のリソースを分け合っている状況。なかでも会計は「やらなければならないから」「税金を納めるために必要だから」行う、いわゆるコストセンターと捉えられています。 しかし、本来の会計の役割は、事業を数字で可視化し、未来を予測する羅針盤を得ることにあります。 |

売上を重視するからこそ、その数字を詳細に見ることが重要という指摘です。しかしながら見るべき項目は膨大で、簿記やMBAのような専門教育を受けている経営者は多くはありません。経営視点では、どんな指標を見るべきなのでしょうか。岡本社長はまず「限界利益の読み方」を挙げます。

| 限界利益は売上から変動費を差し引いた利益、いわゆる「粗利」です。「今月は1億円売れた」と喜んでいても、仕入れが膨らめば赤字になることもある。限界利益は利益構造を見る指標なのです。これは多くの経営者の方が直感的に理解しているところではないでしょうか? 重要なのはこの限界利益から「損益分岐点」を把握すること。会社には必ず固定費(家賃・人件費・借入金の返済など)が発生します。その固定費と限界利益の境目が損益分岐点です。ここを見極められれば、いま会社が「攻めの経営」に出られるか、「守りに徹する」べきかを正しく判断できます。 |

「税務申告のための事務作業」としての会計を脱却し「経営判断の材料」として活用するスタンスこそ、状況が変わりやすい中小企業の足元を支える「守備力」の基礎となります。

そこからさらに深く数字を読み解き、未来の事業の可能性を見出すには? すでに多くの会社が決算書類作成でお世話になっている「顧問税理士・会計士」「会計事務所」が、その鍵を握ると岡本社長は話します。

2.会計事務所選びは「運」なのか?経営管理のパートナーを見つける方法

中小企業が会計を経営の力に変えるためには、社内の管理部や経理部が大きな役割を果たします。しかし昨今の人材難のなか、その内製化は簡単ではありません。

| 理想は会計業務を社内で完結させる「自計化」。簿記や会計に精通した人材を採用すれば、手に取るように自社の状況を把握し、クイックな経営判断が可能になるでしょう。実際、上場企業は自計化で舵取りをしています。 しかし、中小企業はまず営業などの「稼ぐ人材」に投資しなくてはなりません。だからこそ顧問税理士や会計事務所をフル活用することをおすすめします。年に一回決算書を作らせるだけではもったいないですよ。 |

会計をアウトソースしている中小企業は多いはず。すでにあるリソースを活用して経営に役立てる打ち手は現実的です。しかし、会計事務所にどこまで頼めるのでしょうか。その業務範囲は意外なほど知られていません。

| そこが落とし穴なのです。月額顧問料は同じ3万円でも、毎月試算表を提供して経営者と数字を確認する事務所もあれば、年1回決算時に初めてまとめて数字を出すところもある。だからこそ、まずはしっかり「月次決算を出してもらう」ところからスタートしていただきたいですね。 野球で言えば、会計士は「スコアラー」のような存在。年の決算期にはじめて決算を見て振り返るのは、試合結果だけ知らされる監督のようなものです。毎月の推移で戦い方を決めたほうが経営もやりやすいと思います。 |

月次決算および試算表は、会社の売上や費用、利益を月ごとにまとめた会計表。会社の健康状態を知るものだと岡本社長は話します。これから会計事務所との契約をはじめたり、切り替えを検討している企業は、どのような基準で選べばいいのでしょうか?

月額顧問料は3万円ほどが相場ですが、中には9,800円のところもあれば、5万、10万円という会計事務所も。

| 事務所のクオリティは付き合いはじめないとわからない部分もあり、正直「運」の要素も大きいのです。手掛かりになるのは「MAS(経営アドバイス)」を含めたサービスを持っている会計事務所。経営視点で数字を説明し、議論できる会計事務所であれば、経営者のほうも自然と数字を見る習慣が身につきます。 自社に合う「スコアラー」を見つけ、経営管理を事業運営に根付かせていただきたいですね。 |

3.「効率化」より大きなクラウド会計ソフトの真価とは

会計を「経営の羅針盤」として活かすにはいくつかのアップデート施策があります。先ほどあげた自計化、会計事務所との密な関係づくりもその一手ですが、さらにクラウド会計ソフトの存在にも注目が集まっています。

| 「freee」「マネーフォワード」をはじめとしたクラウド会計ソフトでは、会計データを銀行口座やクレジットカードの明細と自動連携させることも可能です。入力作業が大幅に減り、数字が自動で積み上がっていき、中小企業にとって大きな負担軽減・効率化になります。 しかし、私が考えるクラウド会計の最大の強みは「共有」です。インターネット上でデータを管理し、経営者と会計担当者がリアルタイムに同じ数字を確認できる。会計情報がクローズドな資産でなく、関係者で議論できるデータになるという点なのです。 |

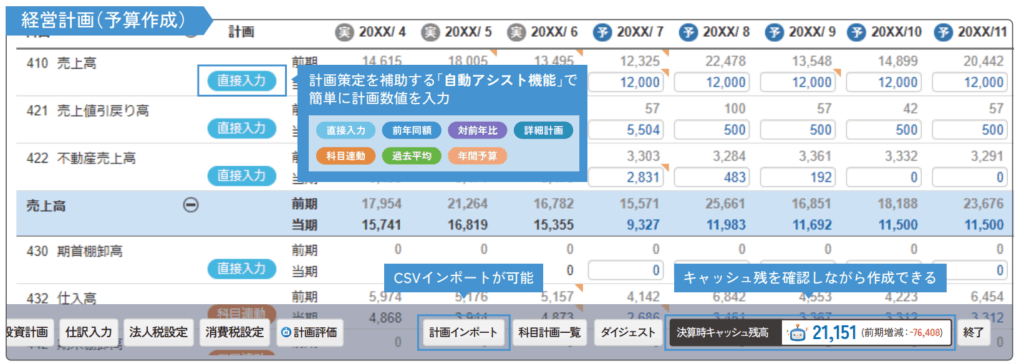

社内に専用サーバーを設置して会計システムを動かしていた時代からシステム開発を行ってきた岡本社長は、この「共有」によって、予算管理や在庫管理などが「データ起点の判断」として組織内に広がる重要性を強調します。そして、データドリブンの価値を最大化するツールのひとつが、YKプランニングが展開する経営支援クラウド「bixid(ビサイド)」です。

| bixidはクラウド会計ソフトにAPIで連携し、機能を拡張する経営支援クラウドです。単に数字を集計するだけでなく、未来の計画と実績を比較する「進捗管理」まで可能になる。 例えば、損益分岐点に対して現状どれくらい利益が積み上がっているのか、部門別に見えるようになり、かつ社内・金融機関・外部のコンサルタントなどとも共有できます。これは従来の会計ソフトでは難しかったことです。 |

bixidは全国3万事業者に導入され、会計のDXに貢献しています。しかし、その目的はあくまで会計から経営をアップデートすることだと話します。

| システムの導入自体が目的になってはいけません。重要なのは、システムを通じて「数字を見て経営する文化」を社内に根付かせることなのですから。 |

4.会計から経営をアップデートするために

会計の役割を「税務申告のため」と捉えるか、「経営を支える羅針盤」と捉えるか。この意識の違いが、中小企業の未来を大きく左右します。そして会計は過去を整理し・現在の事業の核心をつき・未来をデザインするための基盤であり、経営者と社員をつなぐ共通のプラットフォームでもあります。

最後に、岡本社長は経営者と管理部・経理部担当者に、こうメッセージを贈りました。

| 社長の行動や意思決定は、必ず「数字」に表れます。それを税務申告にしか使わないのは、本当にもったいないことです。数字は時に厳しい現実を突きつけますが、それを直視することから会社が盤石になり、強靭化していきます。会計には未来を描く力があるのです。 担当者の方には、簿記という仕組みは、500年以上も前から存在している人間の叡智だと伝えたいですね。経理や会計の業務は単なる「帳簿づけ」ではありません。未来の経営を支え、動かしていく重要な仕事なのです。数字を処理するだけにとどまらず、その数字をどう経営に活かすのかを、社内一丸で意識していく旗振り役になってください。本当に面白い仕事ですよ。 |

■取材協力

株式会社YKプランニング

https://www.yk-planning.com/index.html

経営支援クラウド bixid(ビサイド)

https://bixid.net/index.html

関連記事

-

甘く見ていた…それが命取りに。

中小企業こそやるべき反社チェックのリアル・ノウハウ今回は、コンプライアンスチェックを自動化できるツール「RoboRobo コンプライアンスチェック」を展開するオープン株式会社 RoboRobo事業部 営業本部 セールス部 兼 アライアンス部 部長の関根氏に、反社チェックの基本、実務上の留意点、対応時の考え方について詳しく伺いました。

-

中小企業こそ危ない!情報漏えいリスクと“今すぐ”始める対策

今回は、ITコンサルティングを行う株式会社イントリーグ(以下、イントリーグ)代表取締役社長兼CEOの永井氏に、中小企業が直面する情報漏えいの具体的な事例や、すぐに実践できる対策について伺いました。

-

中小企業の経営者・人事労務担当者が知っておくべき

離職防止とエンゲージメント向上2,200社以上の組織データを解析し、「人×データ×AI」で企業の挑戦を支える株式会社ラフールに取材。経済産業省の研究会や実証事業などにも参画し、一般社団法人「心の健康投資推進コンソーシアム」理事を務め、人的資本経営・ウェルビーイング経営支援の最前線に立つ結木 啓太社長に聞きました。

-

労災リスクから会社を守る

メンタルヘルス対策は企業の義務「最近、気分が沈んで仕事に集中できない」「職場に行くのがつらい」-現代の職場では、こうした声が決して珍しいものではなくなってきました。メンタル不調は、誰にでも起こり得る“働く人全員の問題”となっています。厚生労働省の調査によると、精神疾患を理由とした労災請求件数は年々増加傾向にあり、うつ病などによる休職や離職も後を絶ちません。

-

そのバックオフィス整備、会社の成長を止めていませんか?

元 大和証券専務取締役 後藤氏が語る、成長を支える体制整備の順番と中身「まずは売上を伸ばすのが肝心です。体制整備は、その伸びを守るためのものです。」

そう語るのは、大和証券でIPO・M&A支援を含む投資銀行業務を手掛け、200名程度の子会社経営も経験した後藤氏。

今回は、後藤氏に企業の未来の可能性を拡げる体制整備の考え方と実務的なポイントを伺いました。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録