残業代の未払いに潜む4つのリスクとは?中小企業が取るべき対処法

近年、働き方改革の推進により、労働者の権利意識が高まり、残業代の未払い問題は社会的に注目を集めています。

とくに中小企業においては、人材不足やコスト削減の観点から、残業時間の管理が曖昧になりがちで、未払い残業代が発生しやすいです。

しかし、未払いの残業代は、企業にとって訴訟リスク、金銭的リスク、信用失墜リスク、人材流出リスクという4つの大きなリスクを抱えることになります。

これらのリスクは、企業の存続を揺るがす可能性も秘めており、中小企業にとって決して看過できるものではありません。

そこでこの記事では、残業代未払いが引き起こす4つのリスクと、中小企業が取るべき具体的な対処法について解説します。

目次

未払い残業代とは

未払い残業代とは、労働者が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間に対して、会社が法律で定められた割増賃金を支払わないことを指します。

具体的には、時間外労働、休日労働、深夜労働などに対する割増賃金が未払いとなっている状態です。これらの未払いは、労働基準法第37条に違反し、企業は労働者に対して追加で賃金を支払う義務があります。

| 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

参考)東京労働局「未払賃金とは」

残業代の計算方法

時間外労働に対する残業代を計算する基本的な式は、「1時間あたりの基礎賃金 × 時間外労働時間数 × 割増率」です。

この基礎賃金を計算する際には、家族手当、通勤手当、住宅手当など、一部の手当は除外されるのが原則です。ただし、これらの名称の手当であっても、実質的に労働の対価とみなされる場合は算入する必要があります。

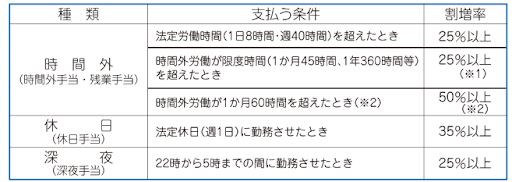

時間外労働の種類と時間帯によって支払われる残業代は、異なる割増率に基づいて計算されます。主な割増率は以下の通りです。

出典)厚生労働省「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」

「時間外労働かつ深夜労働」など、複数の割増賃金が重なる場合は、割増率が加算されて残業代が計算されます。

残業代未払いによって発生する企業側の4つのリスク

未払いの残業代は、金銭的な損失だけでなく、企業全体の信頼を失墜させる行為であることを認識する必要があります。

付加金や遅延損害金を加えた残業代を支払うことになる

未払い残業代が存在する場合、従業員からその支払いを求めて訴訟が提起される可能性があります。

裁判所が会社の未払い残業代の支払いを認めた場合、未払い分の残業代だけでなく、その金額と同額以下の付加金の支払いを命じることもあるのです。

| 退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。 |

出典)東京労働局「未払賃金とは」

さらに、従業員が退職後に未払い残業代を請求する場合には、遅延利息として年14.6%という非常に高い利率が適用されることになります。

労働基準監督署に告発される

従業員が未払い残業代について労働基準監督署(労基署)に申告するリスクも無視できません。

| お勤めの会社で賃金の不払いが発生したときは、お近くの労働基準監督署にご相談ください。労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。 |

出典)厚生労働省「賃金の不払いが発生したら、迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!」p.1

労基署に申告があった場合、労基署は会社に対して労働時間管理や賃金台帳などを詳細に確認し、労働基準法違反が認められた場合には、是正勧告や指導票を交付します。

是正勧告自体には法的な強制力はありませんが、労基署の調査は企業の信用を大きく損なうだけでなく、業務にも支障をきたす可能性があるのです。

民事罰や刑事罰が科される

未払い残業代の問題が悪質であると判断された場合、企業は民事上のペナルティだけでなく、刑事罰を科される可能性もあります。

労働基準法第119条では、第37条(残業代に関する規定)に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

| 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

とくに中小企業においては、経営者自身が労務管理を兼任している場合が多く、意図せずとも法令違反をしてしまうケースも考えられるため、注意が必要です。

従業員のモチベーションが下がる

残業代の未払いは、従業員の会社に対する信頼感を損ない、モチベーションの低下につながります。

従業員は、自身の労働時間や貢献が正当に評価されていないと感じやすく、結果として仕事への意欲が減退し、生産性の低下を招く可能性があります。

不満を抱えた従業員は、離職を検討する可能性が高まり、中小企業にとっては、貴重な人材の流出が大きな痛手となるのです。

管理職に残業代を支払う必要はある?

一般的に、管理職と呼ばれる従業員には残業代を支払う必要がないという認識があるかもしれませんが、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかで判断が異なります。

単に役職名が管理職であるというだけでは、「管理監督者」とは認められません。

認められない場合には、ほかの従業員同様に労働時間や休日、割増賃金に関する規定が適用されます。

労働基準法上の「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場で仕事をしており、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な権限を持つ者とされています。

具体的な要素は以下の3つです。

- 事業の種類、規模、組織等を考慮して、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な権限を有している

- 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することがやむを得ない重要な職務内容を有している

- その地位にふさわしい待遇(賃金、賞与、その他の条件)が与えられている

管理職という肩書が付いていても、上記の要件を満たしていない場合は、いわゆる「名ばかり管理職」として、残業代の支払い対象となるのです。

中小企業においては、管理職の業務範囲が広く、プレイングマネージャーのような形で一般社員と同様の業務を多くこなしているケースも見られます。

このような場合、管理職は労働基準法上の「管理監督者」には該当しない可能性が高いため、残業代の支払い義務が発生することを認識しておかなければなりません。

参考)厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」

未払いの残業代を請求されたときに確認すべきこと

従業員から未払いの残業代を請求された場合、企業は冷静かつ迅速に対応する必要があります。

時効が成立していないか

従業員から未払い残業代を請求された場合、まず確認すべき点は、その請求権が時効によって消滅していないかどうかです。

賃金請求権の消滅時効期間は、2020年4月1日以降に支払われる賃金については5年(当分の間は3年)となっており、賃金の支払期日の翌日から起算されます。

ただし、時効期間内であっても、従業員が内容証明郵便などで残業代を請求した場合、時効の進行が一時的に停止することがあります。

この時効停止の効果は6か月間であり、その間に訴訟などを提起することで、時効期間を更新できるのです。

中小企業としては、過去の未払い残業代について請求を受けた場合、いつの期間の残業代であるかを確認し、時効が成立しているかどうかを慎重に判断する必要があります。

参考)厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」

参考)e-Gov 法令検索「民法第151条」

従業員が主張している残業時間に誤りがないか

従業員から残業代を請求された場合、まず確認すべきことは、従業員が主張している残業時間に誤りがないかということです。

会社側としては、従業員が主張している残業時間を確認し、必要に応じて、残業時間を修正しなければなりません。

残業時間の確認方法としては、以下の方法があります。

- タイムカードや勤怠管理システムのデータを確認する

- 従業員に直接残業時間を聞く

- 残業時間を記録した書類を確認する

残業時間の確認を行うことで、従業員が主張している残業時間に誤りがないかを確認できます。

もし、従業員が主張している残業時間に誤りがある場合は、そのことを従業員に説明し、残業代を減額できます。

固定残業代によってすでに支払い済みではないか

会社が固定残業代(みなし残業代)制度を導入している場合は、従業員に支払われた給与に一定時間分の残業代が含まれている可能性があります。

| 「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。 |

出典)厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」p.1

この場合、雇用契約書や就業規則に固定残業代に関する明確な記載があるかどうか、また、実際に支払われた金額が固定残業代として適切であるかどうかを確認する必要があります。

もし、実際の残業時間が固定残業代に含まれる時間を超えている場合は、その超過時間分の残業代を追加で支払う義務があります。

残業禁止と知りつつ残業をしていなかったか

会社が明確に残業を禁止する方針を従業員に周知しており、従業員もそれを認識していたにもかかわらず残業を行った場合、その残業に対する残業代の支払いを拒否できる可能性があります。

ただし、実際には残業が必要な業務量を与えていたり、残業の事実を認識しながら黙認していたりする場合には、残業代の支払い義務が発生する可能性があります。

中小企業こそ「未払いの残業代が発生しない組織づくり」が重要

近年、未払いの残業代請求は増加傾向にあり、とくに中小企業にとっては、訴訟や労働基準監督署の調査など、経営を揺るがす大きなリスクとなり得ます。

未払いの残業代が発生しない組織づくりは、従業員のモチベーション向上や企業の信頼性向上にもつながり、中小企業の持続的な成長に不可欠です。

勤怠管理の徹底

未払いの残業代を防ぐ上で、正確な勤怠管理は基本中の基本です。タイムカードやICカード、PCのログイン・ログアウト記録など、客観的な記録に基づいた勤怠管理を徹底します。

自己申告制の場合は、定期的な見直しや面談を実施し、実態との乖離がないか確認することが重要です。

また、勤怠管理に関するルールを明確化し、従業員への周知を徹底することも大切です。

就業規則の見直しと周知

就業規則は、労働時間や残業に関するルールを明確にするための重要なツールです。労働基準法改正や判例を踏まえ、定期的に見直しを行い、最新の法令に適合した内容に更新します。

とくに、残業に関する規定は、具体的な時間数や手続き、残業代の計算方法などを明記し、従業員が理解しやすい工夫が重要です。

また、就業規則の変更時には、従業員への説明会や個別面談を実施し、内容を十分に理解してもらうように努めます。

労働時間管理システムの導入

手作業での勤怠管理は、ミスや不正が発生しやすく、管理者の負担も大きいため、労働時間管理システムの導入を検討します。

労働時間管理システムは、客観的な記録に基づいた正確な勤怠管理を可能にし、残業時間の自動集計やアラート機能など、未払いの残業代を防ぐための機能が充実しているのが特徴です。

また、スマートフォンやタブレット端末からでも利用できるシステムであれば、テレワークや出張など、多様な働き方に対応できます。

弁護士や社労士など専門家への相談

労働時間管理や就業規則に関する専門知識がない場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家への相談がおすすめです。

労働基準監督署の調査や訴訟など、万が一の事態が発生した場合にも、専門家のサポートを受けることで、適切に対応できます。

未払いの残業代は、企業と従業員双方にとって大きな損失となります。中小企業こそ、日頃から未払いの残業代が発生しない組織づくりに取り組み、健全な労務管理体制を構築することが重要です。

まとめ

残業代の未払いは、中小企業にとって深刻なリスクをもたらすだけでなく、従業員のモチベーション低下や企業イメージの悪化など、さまざまな悪影響を及ぼします。

これらのリスクを回避し、従業員が安心して働ける環境を整備するためには、日頃からの適切な労務管理が不可欠です。

この記事で解説した対処法を参考に、自社の労務管理体制を見直し、未払い残業代の発生を未然に防ぎましょう。

従業員との信頼関係を築き、健全な企業運営を行うことが、中小企業の持続的な成長につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録