働き方を見直すチャンス/育児・介護休業法

2025年大幅改正のポイント

佐保田 藍 氏

社会保険労務士法人Knowledge Works

代表社員

特定社会保険労務士

事業会社で人事を経験した後、コンサルティング会社において幅広い企業規模、様々な業種の企業における労務課題の解決の支援に従事。現在は社会保険労務士法人Knowledge Worksを設立し、人事・労務に関するコンサルティング支援を行っている。

育児介護休業法(現・育児・介護休業法)は平成3年に制定、平成4年4月から施行されました。育児や介護などで時間的な制約を抱えている従業員が、家庭と仕事を無理なく両立できるようにすることを目指して制定された法律です。

少子高齢化が進む中、育児や介護といった家庭内のケアと、仕事との両立は多くの労働者にとって切実な課題となっています。多様化する働き方に対応するため、これまで何度も法改正がされており、直近においては2024年に新たに改正され、2025年4月1日、10月1日と段階的に施行されます。年々、企業側に求められる新たな対応が増えているのが育児介護休業法です。

今回の改正では、「子の看護休暇の見直し」や「残業免除の対象拡大」など、実務上も押さえておきたいポイントが多数含まれています。これらの変化を理解することは、単なる法令対応にとどまらず、従業員が安心して育児や介護、仕事の両立ができる職場づくりにもつながります。

改正の背景と概要を整理しながら、今後どのように対応すべきかをひとつずつ見ていきましょう。

2025年(令和7年) 4月1日施行

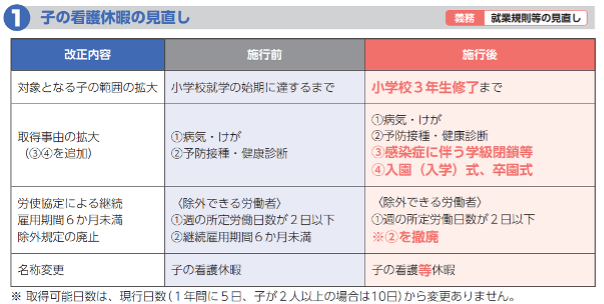

1.子の看護休暇の見直し

2024年の育児・介護休業法の改正において、就業規則の変更が必要となる改正のひとつが「子の看護休暇」の見直しです。これまで、子の看護休暇は「小学校就学の始期に達するまで」の子が対象とされていましたが、今回の法改正により対象が拡大し、「小学校3年生修了まで」の子が対象となりました。

また、子の看護休暇を取得できる理由も拡大されています。これまで、病気やけが、予防接種、健康診断が取得自由として認められていましたが、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園・入学式、卒園式への出席」が取得事由として新たに追加されました。これにより、以前より使いやすい制度になっています。

さらに、制度の適用除外に関する見直しも行われています。従来は「週の所定労働日数が2日以下」または「継続雇用期間が6か月未満」のいずれかに該当する労働者については、労使協定を締結することにより適用除外とすることが可能でした。しかし、今回の改正では「継続雇用6か月未満」という条件が撤廃され、今後は「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみが対象となります。

今回の改正は「より柔軟な取得を認め、労働者が仕事と育児を両立できる環境づくり」を目的としたものになっています。

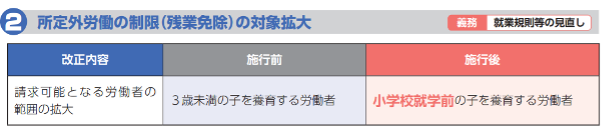

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

次に、小学校就学前の子を養育する労働者が、会社に請求した場合、残業が免除される制度の対象拡大です。これまでは「3歳未満の子を養育する労働者」が対象でしたが、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されています。

会社は、育児と仕事を両立できるよう、残業をしなくても良い労働環境を事前に整えることがこれからは求められると言えるでしょう。

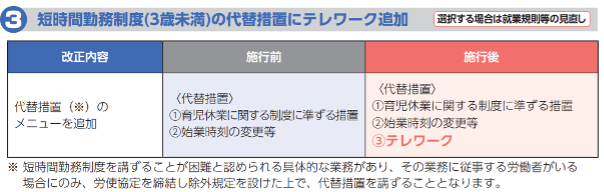

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

会社は3歳に満たない子を養育する労働者に対し、所定労働時間を原則として6時間以内とする措置を講ずる義務がありますが、労使協定を締結することにより、以下の労働者に対しては所定労働時間の短縮措置を講じないことが可能とされています。

- 勤続1年未満の労働者・週の所定労働時間が2日以下の労働者

- 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所 定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

上記の労働者に所定労働時間の短縮措置を講じない場合は、当該労働者について次のいずれかの措置を講ずる義務があります。

- 育児休業に関する制度に準ずる措置

- フレックスタイム制

- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

- 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる 便宜の供与

当該措置が今回の法改正によって「テレワーク等の措置」が追加されました。

4.育児・介護のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていないもの、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものがテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。

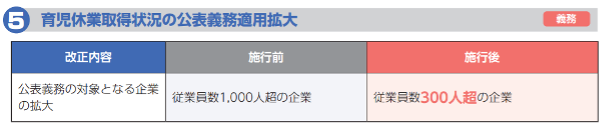

5.育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大

最近の法改正の傾向として、「情報の公開」を義務付けるものが増えています。育児介護休業法においても従前から、男性の育児休業等の取得状況の公表が、常時雇用する労働者数が1,0001人以上の事業主に義務付けられていました。今回の法改正では、対象企業が、常時雇用する労働者数が301人以上拡大され、該当する企業は毎年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければなりません。

女性に後れを取っている男性の育児と仕事の両立を目的とした男性の育児休業取得促進のために情報公開が義務付けられています。公開情報を整理することをきっかけに、男女がともに育児に主体的に取り組むために、労働者が希望するとおりの期 間の休業を申出・取得できるよう、企業が雇用環境の整備を行うことが期待されます。

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。自社サイトの採用ページで公開する企業も多く見られますが、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」で公表することも可能です。

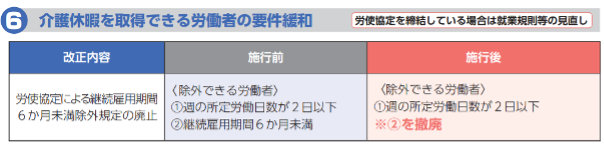

6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

ここからは介護についての項目です。介護休暇は、労使協定を締結することにより適用除外とすることが可能となる範囲が、今回の改正で「継続雇用6か月未満」という条件が撤廃され、今後は「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみが除外対象となります。

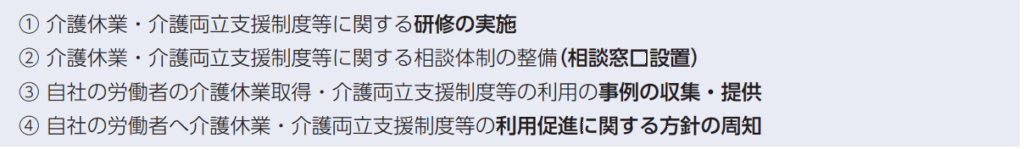

7.介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、企業は、以下の4つのうち、いずれかの措置を講じる必要があります。

すべて実施することは義務ではありませんが、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

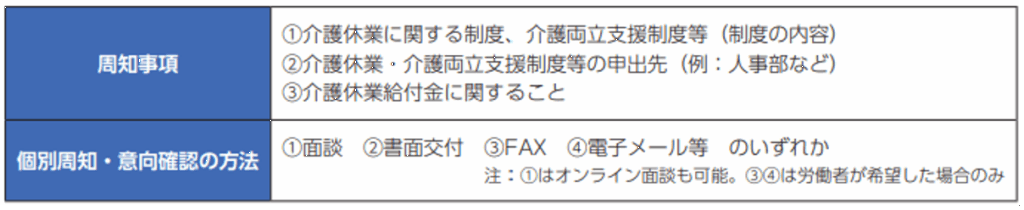

8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

従業員から「介護に直面した」旨の申出があった場合、その従業員に対し、以下の内容について個別に周知・意向確認を行う必要があります。

周知方法は、面談または書面交付が基本です。FAXや電子メールによる対応も可能ですが、本人の希望がある場合に限られます。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

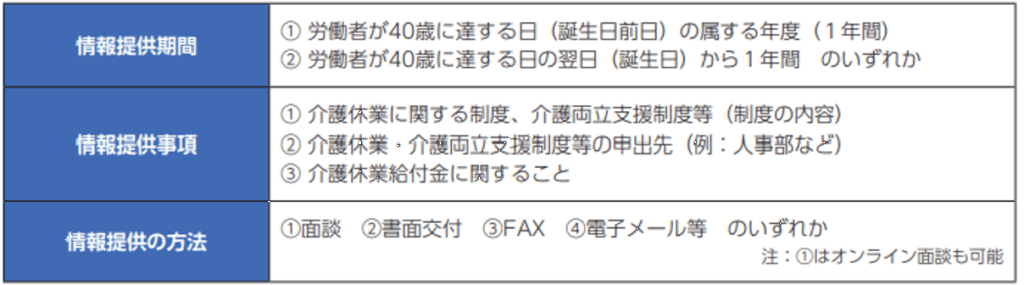

企業は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できず、介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行わなければなりません。

情報提供期間は、40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)と40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれかとなります。

また、情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知するのが望ましいです。

9.介護のためのテレワーク等の導入(努力義務)

この項目は努力義務です。

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、企業に努力義務化されました。

2025年(令和7年)10月1日施行

10.柔軟な働き方を実現するための措置等

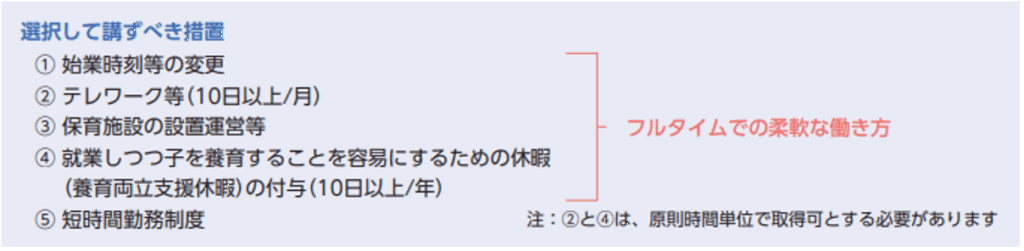

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

ここからは2025年10月から施行の項目です。

歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

注意しないといけないのが、 企業が措置を選択する際に過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があるということです。労働者組合がない企業に関しては、労働者代表に意見聴取を行う必要があります。職場のニーズを把握したうえで、選択する措置を検討する必要があります。

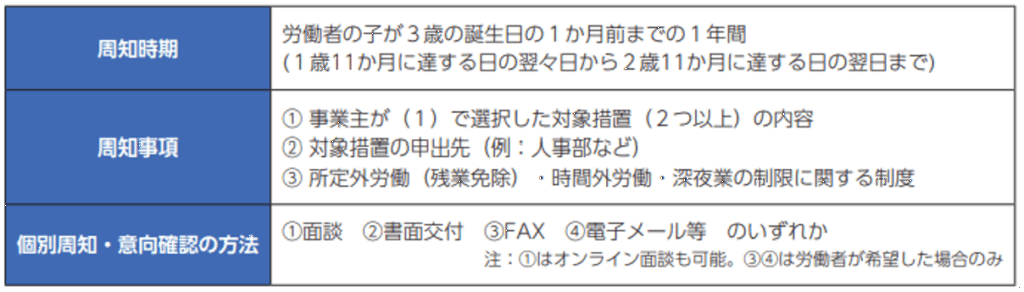

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

次に、3歳未満の子を持つ従業員への個別周知・意向確認が必須になります。

労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)という周知時期が設定されていますので、従業員の子供の誕生日まで把握することが必要です。

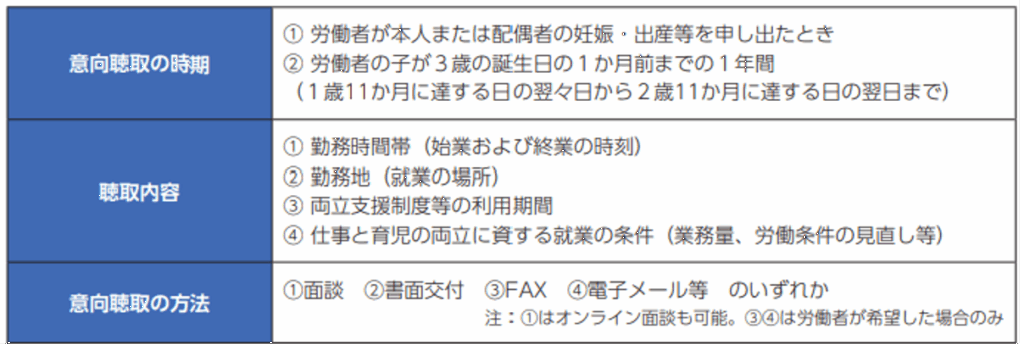

11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取を行うことが必要です。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

先ほどの(1)で個別の意向聴取より、労働者の仕事と育児両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。

「就業条件で見直してほしいことがあったら言ってください」などと個別に確認をし、 配慮までする必要があります。従業員の要望を全て受け入れることが必要ではなく意向を確認した上で、社内で実現可能かどうかを検討し、配慮するということが必要となります。

法改正の波 育児・介護休業制度への対応は急務

近年、労働力人口の減少が進む中で、育児や介護といった事情を抱える方々にも、できる限り長く働き続けていただくために、国は働き方改革や法改正を積極的に進めています。

特に育児・介護休業関連の法制度については、ここ数年で改正が相次ぎ、対応が求められるケースも増えてきました。2023年度は法改正がなかったものの、それ以前の3年間は毎年制度改正が発生しており、実務担当者としてはそのたびに規定や社内ルールを見直す必要が生じています。

法改正は4月・10月に多く実施される傾向があり、特に「育児・介護休業規程」などは、厚生労働省が提供するひな形(モデル規程)をベースにすることが推奨されます。若手社員が多い企業や、制度改定にスピーディに対応したい組織にとっては、有効な参考資料となるでしょう。

情報のキャッチアップは“待ち”ではなく“取りに行く”

実務において最も課題となるのは、「法改正情報の収集」です。日々の業務の中で情報を見落とさないようにするためには、以下のような能動的な情報収集手段を確保することが重要です。

- 専門家(社労士等)との定期的な意見交換

- 労務系のメルマガ・SNS・ニュースレターの購読

- 公的機関や人事関連システムベンダーからの情報提供

特に最近では、厚労省の発信するQ&A形式の資料が非常に実用的です。改正内容だけでは分かりづらい制度の具体例が数多く示されており、「保育施設の設置」に関する部分では、ベビーシートの手配やその費用補助も“順ずる便宜”として認められるなど、現場に近い実践内容が明示されています。

こうした情報を活用することで、単なる制度理解にとどまらず、自社に合った形での制度運用・整備につなげることが可能です。

制度は「活かしてこそ」 情報に触れ、アップデートを

育児・介護制度に関する法改正は、働く人の多様なライフステージを支えるために、これからも変化を続けていきます。制度の整備は“待ちの姿勢”ではなく、“活用する側”としての姿勢で臨むことが大切です。

まずは情報に触れることから。定期的なアップデートと、実践を支える資料の活用を意識してみてはいかがでしょうか。

▼参考リンク

厚生労働省|育児・介護休業法 特設ページ

関連記事

-

中小企業こそ備えを - 労務整備が未来の企業価値を守る

今回は、社会保険労務士法人Knowledge Works代表社員で特定社会保険労務士の佐保田藍氏に、事業承継やM&Aの場面で表面化しやすい「労務整備の遅れ」について、中小企業が抱える具体的な課題とその対策を伺いました。

-

中小企業こそ危ない!情報漏えいリスクと“今すぐ”始める対策

今回は、ITコンサルティングを行う株式会社イントリーグ(以下、イントリーグ)代表取締役社長兼CEOの永井氏に、中小企業が直面する情報漏えいの具体的な事例や、すぐに実践できる対策について伺いました。

-

コンプライアンス教育推進事例 ACワークス株式会社様

今後のコンプライアンス教育の課題は、世の中の変化を常にキャッチアップし続けることだと考えています。時代によって求められる教育内容は変わるため、その変化を的確に捉え、タイムリーに従業員に伝えていくことが重要です。

-

労災リスクから会社を守る

メンタルヘルス対策は企業の義務「最近、気分が沈んで仕事に集中できない」「職場に行くのがつらい」-現代の職場では、こうした声が決して珍しいものではなくなってきました。メンタル不調は、誰にでも起こり得る“働く人全員の問題”となっています。厚生労働省の調査によると、精神疾患を理由とした労災請求件数は年々増加傾向にあり、うつ病などによる休職や離職も後を絶ちません。

-

そのバックオフィス整備、会社の成長を止めていませんか?

元 大和証券専務取締役 後藤氏が語る、成長を支える体制整備の順番と中身「まずは売上を伸ばすのが肝心です。体制整備は、その伸びを守るためのものです。」

そう語るのは、大和証券でIPO・M&A支援を含む投資銀行業務を手掛け、200名程度の子会社経営も経験した後藤氏。

今回は、後藤氏に企業の未来の可能性を拡げる体制整備の考え方と実務的なポイントを伺いました。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録