出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違いとは?中小企業の注意点を知ろう

育児休業は、従業員が出産や育児と仕事を両立するための重要な制度です。新たに「出生時育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」が創設され、制度がより複雑になりました。

これら出生に関わる給付金は、名称は似ていますが、さまざまな違いがあり、とくに中小企業にとっては、制度理解の不足から課題が生じるケースも少なくありません。

この記事では、出生時育児休業給付金と育児休業給付金のそれぞれの制度内容を詳しく解説し、具体的な違いを明確にします。

さらに、中小企業がこれらの給付金を円滑に運用し、従業員が安心して制度を利用できるよう、注意すべきポイントについても詳しく掘り下げていきます。

目次

まずは基本から!出生時育児休業と育児休業の違い

新たに創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、従業員の出産・育児をサポートし、働きやすい環境を整備する上で非常に重要です。

これらの制度の基本的な知識と、中小企業として知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?男性従業員のための制度

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、仕事と育児を両立できるよう、令和4年10月1日から施行された新しい制度です。これは従来の育児休業制度とは別に取得が可能で、主に男性従業員が子の出生後8週間以内に利用することを想定しています。

この制度の主な特徴は以下のとおりです。

- 対象期間と取得可能日数

- 子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得可能

- 申出期限

- 原則として休業の2週間前までに申し出が必要

- ただし、労使協定で義務付けられる内容より上回る取り組みを定めている場合は、1か月前までとすることができる

- 分割取得

- 2回に分割して取得することが可能

- 最初の申し出時にまとめて申し出ることが必要

- 休業中の就業

- 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

- 就業できる日数には上限があり、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分、または休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

- 産後パパ育休中の就業日数が最大10日(または就業時間が80時間)以下であれば、出生時育児休業給付金の対象

- 給付金

- 産後パパ育休も「出生時育児休業給付金」の対象

【比較表】出生時育児休業と育児休業、何が違う?対象・期間・申出期限・給付金

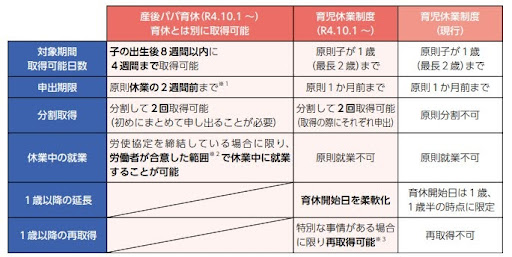

育児関連の休業制度には、主に「育児休業制度」と新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」の2種類があります。

出典)厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」p.2

対象・期間

「出生時育児休業」は、子の出生後8週間以内という、産後のとくに大変な時期に、通算4週間(28日)まで取得できる制度です。一方、「育児休業」は、原則として子どもが1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情がある場合は最長2歳まで)取得できます。

申出期限

「出生時育児休業」は原則として休業開始の2週間前までですが、「育児休業」は1か月前までと、より早い時期での申請が必要です。

その他の違い

「出生時育児休業」は2回に分けて取得できるほか、事前に会社と従業員で合意があれば、休業中に一時的に就業することも認められています。対して、「育児休業」も2回まで分割取得できますが、休業中の就業は原則として認められていません。

参考記事:子の看護休暇は無給で意味がない?従業員側・企業側のメリットや法改正のポイント

育児休業給付金が引き上げ?実質手取り10割の真相

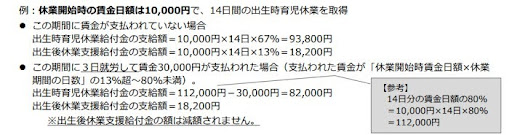

新たに創設された「出生後休業支援給付金」により、育児休業中の給付率が引き上げられました。これにより、社会保険料の免除と合わせて、休業前の手取り収入の10割相当が支給されることになり、子育て世代の経済的負担を軽減することが期待されています。

育児休業給付金の給付率が80%になるのはいつから?「出生後休業支援給付金」の新設

育児休業給付金の給付率が80%に引き上げられたのは、2025年(令和7年)4月1日から「出生後休業支援給付金」が新設されたことによります。

出典)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.1

この新しい給付金は、従来の育児休業給付金(休業開始前の賃金の67%)に13%上乗せして支給されるものです。

この給付金は、子どもが生まれてから8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合に、父親と母親の両方が対象となります。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金、出生後休業支援給付金はすべて受給できる?

「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」は、個別に受け取れるわけではありません。

これらの給付金は、それぞれ対象となる休業期間や目的が異なり、組み合わせて支給されることで、育児休業中の経済的な支援をより手厚くする仕組みになっています。

各給付金の関係性は以下のとおりです。

- 出生時育児休業給付金:単体で支給

- 育児休業給付金:単体で支給

- 出生後休業支援給付金(2025年4月1日施行):出生時育児休業給付金または育児休業給付金に「上乗せ」される形で支給される新しい給付金

単体では受け取れない

したがって、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」のいずれか、または両方を受け取り、さらに条件を満たせば「出生後休業支援給付金」がそれに上乗せされることになります。

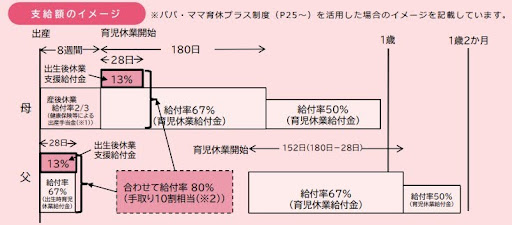

両親で育休を取得する場合の給付金シミュレーション

両親が共に育児休業を取得する場合、以下のような給付が受けられます。

父親の場合

父親が産後パパ育休(出生時育児休業)を28日間取得した場合、従来の「出生時育児休業給付金」(67%)に加えて「出生後休業支援給付金」(13%)が支給され、合わせて給付率は80%になります。

出典)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.5

育児休業中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額は休業前の10割程度になります。

母親の場合

母親は、産後8週間の産後休業期間中は健康保険から出産手当金(給与の約3分の2)が支給されます。その後、育児休業給付金(当初180日間は67%、その後50%)を受給します。

条件を入力して概算できるサイトはこちらです。

参考)厚生労働省「産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算詳細事項入力・計算」

参考記事:育児・介護休業法の改正履歴!2024年改正の理由と企業対応のポイント

中小企業の人事担当者が知るべき給付金手続きの注意点

育児休業給付金の申請手続きは、人事担当者にとって重要な業務です。しかし、制度が複雑で、従業員への説明や手続きの遅延に悩む担当者も少なくありません。

ここでは、中小企業の人事担当者が知っておくべき、育児休業給付金の手続きに関する注意点をわかりやすく解説します。

なぜ?「育児休業給付金の初回振込が遅すぎる」と言われる理由と企業側の対策

育児休業給付金の初回振込が遅れる主な理由は、申請から支給決定までに時間がかかるためです。通常、申請から2〜3週間、場合によってはそれ以上の期間を要します。

企業側の対策

- 迅速な手続き:従業員から育児休業の申し出があったら、速やかに必要書類を準備し、ハローワークに提出します。

- 従業員への事前説明:振込までに時間がかかることを事前に伝えておけば、従業員の不安を和らげられます。

- 申請状況の共有:申請後も、ハローワークに問い合わせるなどして進捗状況を確認し、従業員と情報を共有します。

こんな場合は対象外!育児休業給付金がもらえない場合の具体例

育児休業給付金は、すべてのケースで支給されるわけではありません。以下のような場合は対象外となります。

- 被保険者期間が足りない:育児休業開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月未満の場合

- 休業日数が少ない:1支給単位期間中の休業日数が20日未満の場合

ただし、休業終了日を含む月については、その月の日数が20日未満でも、休業日数が1日でもあれば支給対象

- 就業日数が多すぎる:支給対象期間中に、10日(10日を超える場合は80時間)を超えて就業した場合

- 育児休業の分割取得の制限を超える:育児休業は原則2回までのみ分割取得可能

3回目以降の育児休業は、給付金の対象外

【担当者必見】育児休業給付金の申請をスムーズに進める4ステップ

育児休業給付金は、従業員が安心して育児に専念できるようサポートする大切な制度です。担当者としては、従業員がスムーズに給付金を受け取れるよう、申請手続きを適切にサポートする必要があります。

ここでは、育児休業給付金の申請を円滑に進めるための4つのステップを解説します。

ステップ1:従業員からの育休申し出と面談

育児休業給付金の申請は、従業員による育児休業の申し出から始まります。従業員から育児休業取得の意向が伝えられたら、速やかに面談を実施しましょう。

この面談でヒアリングするべきは、以下になります。

- 育児休業の期間

- 取得開始希望日

- 職場復帰の意向など

また、育児休業制度や育児休業給付金制度の概要を説明し、従業員の疑問や不安を解消することが重要です。

この初期段階での丁寧なコミュニケーションが、その後のスムーズな手続きにつながります。

ステップ2:制度説明と必要書類の準備

面談後、具体的な申請手続きに向けて必要書類の準備を進めます。企業側と従業員側でそれぞれ用意すべき書類があります。

企業側で用意するもの

- 育児休業取扱通知書: 従業員が育児休業を取得する旨の通知書類

- 休業開始時賃金月額証明書: 育児休業開始前の賃金月額を証明する書類

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書: 上記と同様に、賃金月額を証明する書類

- 育児休業給付金支給申請書: ハローワーク指定の申請書

- その他: 会社の就業規則の写し、母子手帳の写しなど

従業員側で用意するもの

- 住民票の写し: 住民票コードが記載されたもの

- 母子手帳の写し: 出産日や子の氏名が確認できるページ

- 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど

- 銀行口座情報: 給付金の振込先となる口座情報

これらの書類を漏れなく準備し、不備がないか従業員と一緒に確認します。

ステップ3:管轄ハローワークへの電子申請または郵送・窓口での提出

必要書類がすべて揃ったら、企業が従業員に代わって管轄のハローワークへ申請します。申請方法には、電子申請、郵送、窓口の3つの方法があります。

| 申請方法 | 内容 | メリット |

| 電子申請 | ハローワークの電子申請システムを利用してオンラインで申請 | 時間や場所にとらわれず申請できて効率的 |

| 郵送 | 必要書類一式を管轄ハローワークへ郵送 | 追跡可能な方法(特定記録郵便など)を利用すると安心 |

| 窓口 | 管轄ハローワークの窓口へ直接書類を持参 | 不明点があればその場で質問できる |

いずれの方法でも、提出期限(育児休業開始日から4か月以内が目安)に間に合うよう、余裕を持って手続きを進める必要があります。

ステップ4:支給決定通知書の確認と従業員への共有

申請後、ハローワークでの審査が完了すると、育児休業給付金支給決定通知書が企業に送付されます。この通知書には、支給額や支給期間などの詳細が記載されています。

企業担当者は、通知書の内容を速やかに確認し、記載された情報が正しいかチェックすることが大切です。

参考記事:【2025年】育児・介護休業法改正ポイント!企業の対応をわかりやすく解説

まとめ

この記事では、出生時育児休業給付金と育児休業給付金の各制度概要から、中小企業がとくに注意すべきポイントについてまでを解説しました。

これらの給付金は、従業員の育児休業期間中の生活を支援するという共通の目的を持つ一方で、その適用範囲や支給要件には明確な差異があります。

とくに中小企業においては、限られたリソースの中でこれらの複雑な制度を正確に理解し、従業員への的確な情報提供や申請サポートをおこなうことが、人材定着や企業の信頼性向上につながります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録