雇用保険被保険者離職票の書き方とは?中小企業担当者が知るべき手続きと注意点

従業員の退職は、どの企業でも避けては通れない手続きです。その際に担当者を悩ませるのが「雇用保険被保険者離職票」ではないでしょうか。とくに、専門部署がない中小企業では、担当者の負担は大きいものです。

この記事では、離職票の基本知識から具体的な書き方、法定期限内に手続きを完了させるためのステップ、そして「再発行」や「訂正」といったよくある疑問まで、実務に沿って網羅的に解説します。

参考記事:離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

目次

雇用保険被保険者離職票とは?

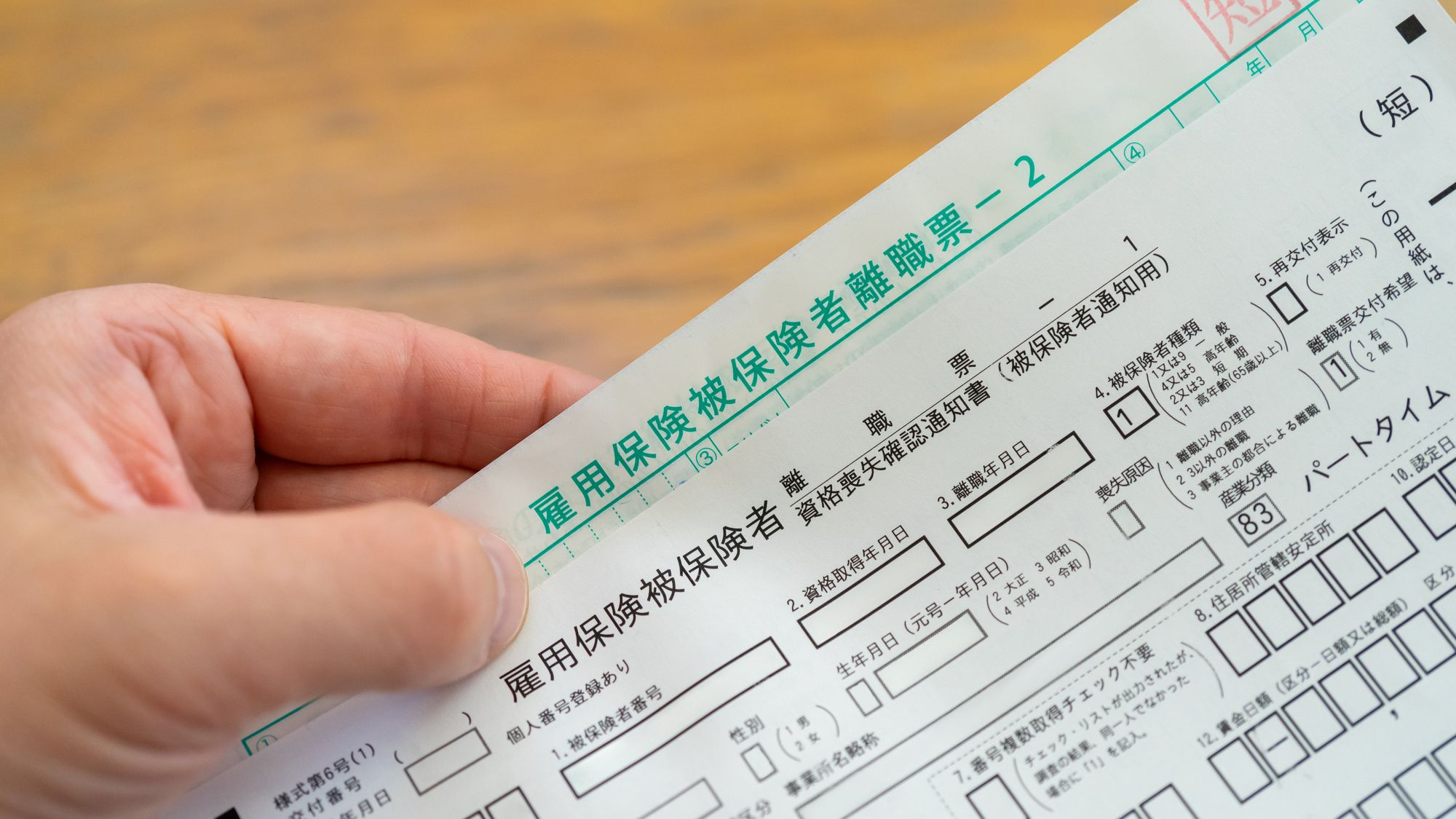

雇用保険被保険者離職票とは、従業員が退職した際に、ハローワークが発行する公的な書類です。一般的に「離職票」と呼ばれ、退職者が失業保険(正式には「基本手当」)の給付を申請するために必要不可欠なものです。

多くの担当者が「離職証明書」と混同しがちですが、以下のように役割が異なります。

- 離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書): 事業主がハローワークへ提出する書類

- 離職票(雇用保険被保険者離職票): 離職証明書をもとにハローワークが発行し、事業主経由で退職者本人に交付される書類

参考記事:【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など

参考記事:【事業主向け】離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは?書き方、添付書類などを知っておこう

雇用保険被保険者離職票の法的根拠と役割

離職票の発行手続きは、雇用保険法および雇用保険法施行規則によって定められています。

- 雇用保険法第76条第2項:離職した労働者が失業保険の受給資格決定を請求する際に、事業主から交付された離職票をハローワークに提出しなければならない

- 雇用保険法施行規則第16条:事業主は労働者が退職した場合、その翌日から10日以内に「離職証明書」をハローワークに提出しなければならない

参考)

この法律に基づき、離職票は以下の3者にとって重要な役割を果たします。

| 対象者 | 主な役割 |

| 企業(事業主) | ・従業員の離職を公的に証明 ・離職理由や賃金額を正確に報告し、適正な雇用保険制度の運営に協力(法的義務) |

| 退職者 | ・失業保険(基本手当)の給付を申請するため ・自身の給付日数や金額を決定する |

| ハローワーク | ・提出された離職票に基づき、失業保険の受給資格や給付条件を審査・決定 ・企業からの正確な情報により、不正受給を防止 |

雇用保険被保険者離職票の構成と書き方

離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類で構成されています。担当者はそれぞれの役割を理解し、とくに離職証明書のもととなる-2の内容を正確に作成することが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

雇用保険被保険者離職票-1、2とは?

離職票は、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類で構成されています。

- 離職票-1: 失業保険の振込先金融機関を指定するための書類です。退職者本人が氏名やマイナンバー、振込先口座情報などを記入

- 離職票-2: 退職理由や、退職前6か月間の賃金支払状況などが記載された書類

失業保険の給付日数や金額を決定する重要な基礎情報

中小企業の担当者としては、従業員が退職し、本人から交付を希望された場合には、原則として離職票を発行する義務があると覚えておくことが重要です。

雇用保険被保険者離職票の書き方

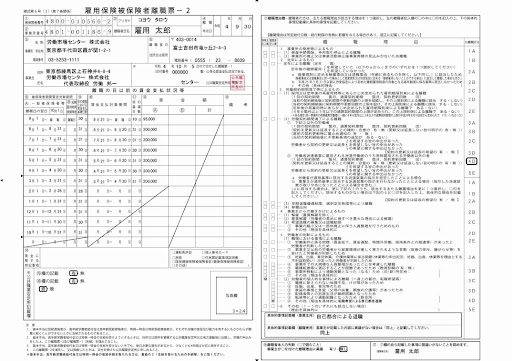

企業担当者が主に作成するのは、「雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)」です。これは3枚複写の様式で、3枚目がハローワークから退職者に交付される「離職票-2」となります。

したがって、離職証明書を正確に書くことが、そのまま離職票-2を正しく作成することにつながるのです。

ここでは、担当者が作成する「離職証明書(離職票-2のもと)」を中心に、書き方のポイントを解説します。

とくに重要なのは⑦離職理由、⑧被保険者期間算定対象期間、⑨賃金支払対象期間、⑪賃金額の項目です。

離職理由(⑦欄)

給付制限の有無や給付日数に関わるため、もっとも慎重な記入が求められます。

具体的事情記載欄(事業主用):

A~Cの大きな区分から該当するものを選択し、各区分の中にある具体的な離職理由から、もっとも当てはまるものに〇をつけます。

離職者本人の判断(⑯欄):

事業主が記載した離職理由について、退職者本人が異議の「有り・無し」をチェックし、署名します。

トラブル防止のため、退職勧奨や解雇の場合は、その事実を正直に記載し、本人に十分説明した上で署名をもらうことが重要です。

賃金支払状況等(⑧~⑪欄)

退職日から遡って、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6か月分記入します。

⑧被保険者期間算定対象期間: 賃金の締切日の翌日から次の締切日までを1行ずつ記入します。(例:毎月末日締の場合、「5/1~5/31」「6/1~6/30」)

⑨賃金支払対象期間: ⑧の期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数を記入します。月給制の場合は暦日数(30日、31日など)を記入します。

⑩備考: 遅刻、早退、欠勤などで給与から控除があった場合に、その日数と時間を記入します。

⑪賃金額:

A(月給・週給など): 基本給や役職手当など、月ごとに固定で支払われる賃金を記入します。

B(日給・時間給など): 残業代や皆勤手当など、月によって変動する賃金を記入します。

注意点: 通勤手当はAまたはBに含めますが、賞与(ボーナス)や退職金、お祝い金などは含めません。

正確な書類作成は、企業の義務であると同時に、円満な退職手続きを実現し、将来の労務リスクを低減させることにもつながります。不明な点があれば、管轄のハローワークに問い合わせるようにしましょう。

参考)厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」

雇用保険被保険者離職票の発行手続き

従業員の退職が決まったら、企業は速やかに離職票の発行手続きを進める必要があります。法律で定められた期限内に、正確な手順で手続きをおこなうことが、後のトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。

ここでは、中小企業の担当者がおこなうべき具体的な手続きの流れを解説します。

参考記事:【企業も知るべき】退職後に離職票はいつ届く?届かない原因もあわせて解説

ステップ1:退職者に離職票の要否を確認する

まず、退職する従業員本人に、離職票の交付を希望するかどうかを確認します。 すでに次の転職先が決まっており、失業保険を受給する予定がない場合は、本人が離職票の交付を希望しないこともあります。その場合、原則として発行は不要です。

ただし、退職者が59歳以上の場合は、本人の希望の有無にかかわらず、必ず離職証明書をハローワークへ提出し、離職票を交付する必要があります。

ステップ2:「雇用保険被保険者離職証明書」を作成する

退職者から交付希望があった場合、企業は「雇用保険被保険者離職証明書(離職票-2のもととなる書類)」を作成します。

この際、賃金台帳や出勤簿など、退職前6か月間の賃金額や出勤状況がわかる資料を手元に準備し、正確に記入する必要があります。

ステップ3:管轄のハローワークへ提出する

作成した「離職証明書」と、添付書類として「雇用保険被保険者資格喪失届」を、従業員の退職日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。

【主な提出書類】

- 雇用保険被保険者離職証明書

- 雇用保険被保険者資格喪失届

- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)など

提出方法は、窓口持参、郵送、または「e-Gov」を利用した電子申請が可能です。

ステップ4:ハローワークから離職票を受け取る

提出した書類に不備がなければ、ハローワークで内容が確認され、「離職票-1」と、事業主控・本人用の「離職票-2」が交付されます。窓口であれば即日〜数日、郵送の場合は返送されるまで1週間程度かかるのが一般的です。

ステップ5:退職者本人へ離職票を交付する

ハローワークから交付された「離職票-1」と「離職票-2」を、速やかに退職者本人へ渡します。郵送で送るのが一般的ですが、直接手渡す場合は、受け渡しの記録を残しておくとより安全です。

雇用保険被保険者離職票のよくある疑問

離職票の手続きは複雑なため、担当者のもとにはさまざまな質問が寄せられます。ここでは、とくに多く寄せられる疑問について、企業の対応方法を解説します。

雇用保険被保険者離職票は再発行できる?

はい、再発行は可能です。 退職者から「離職票を紛失してしまった」と連絡があった場合、企業は再発行の手続きに協力する必要があります。手続きは、企業経由でおこなう方法と、退職者本人が直接ハローワークでおこなう方法の2とおりがあります。

【企業が手続きをおこなう場合】

- 「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を作成

- 申請書に企業の記名・押印をし、管轄のハローワークに提出

- ハローワークから再発行された離職票を受け取り、退職者本人へ交付

【退職者本人が手続きをおこなう場合】

退職者本人が、身分証明書(運転免許証など)と印鑑を持参し、企業の所在地を管轄するハローワーク、または本人の住所地を管轄するハローワークの窓口で直接申請

企業としては、まずは退職者にハローワークで直接手続きが可能であることを案内し、もし企業経由での手続きを希望された場合は、上記の「再交付申請書」を用いて速やかに対応しましょう。

参考)e-Gov電子申請「雇用保険被保険者離職票の再交付の申請(令和4年6月以降手続き)」

雇用保険被保険者離職票はどこでダウンロードできる?

「離職票(離職票-1、離職票-2)」そのものを、インターネット上からダウンロードすることはできません。 離職票は、企業が提出する「離職証明書」に基づき、ハローワークが公的に発行する書類だからです。

ただし、手続きに使用する以下の関連様式は、ハローワークのウェブサイトやe-Govからダウンロードが可能です。

- 雇用保険被保険者離職証明書(様式)

- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書

- 雇用保険被保険者離職票記載内容補正願

参考)厚生労働省「事業主向け 雇用保険各種様式のダウンロード」

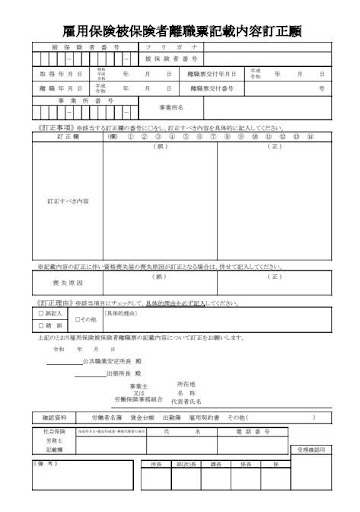

雇用保険被保険者離職票の内容を訂正するには?

交付した離職票の記載内容に誤りが見つかった場合、「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」という書類を用いて訂正手続きをおこないます。

【訂正手続きの流れ】

- 「雇用保険被保険者離職票記載内容補正願」を作成します。訂正箇所について、訂正前と訂正後の内容を正確に記入

- 退職者本人から、発行済みの「離職票-1」と「離職票-2」の両方を回収

- 「補正願」と、回収した「離職票-1」「離職票-2」をセットで管轄のハローワークに提出

- ハローワークで内容が確認され、訂正された新しい離職票が交付

- 訂正後の離職票を、速やかに退職者本人へ渡す

給付額や給付日数に影響する「離職理由」や「賃金額」の訂正は非常に重要です。退職者と企業の間で認識の齟齬がないよう、訂正内容について事前に十分なすり合わせをおこない、双方合意の上で手続きを進めることが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

雇用保険被保険者離職票に関するリスクを防いで円滑に運用するには

離職票の手続きは、単なる事務作業ではありません。一つ間違えれば、法的な罰則のリスクや、退職した従業員との思わぬトラブルに発展する可能性があります。

リソースが限られる中小企業だからこそ、事前にリスクを理解し、円滑に運用できる体制を整えておくことが、企業自身を守ることにもつながります。

離職票発行の遅延・不備を防ぐための社内体制構築

手続きの遅延や記載内容の不備は、もっとも避けたいリスクです。これらを防ぐためには、場当たり的な対応ではなく、仕組みとして社内体制を構築することが不可欠です。

以下では、実際に対応すべきポイントを解説します。

担当者の明確化と情報共有

中小企業では、総務担当者が一人で多くの業務を兼任しているケースも少なくありません。そのため、離職票手続きの主担当者を明確に定めます。可能であれば副担当者も決め、急な退職や担当者の不在時にも対応できる体制を整えておくと安心です。

業務フローの標準化(チェックリストの活用)

従業員の退職の申し出から、離職票を本人に交付するまでの一連の流れを見える化し、誰が対応しても同じ品質で手続きができるように標準化します。

以下のようなチェックリストを作成し、活用するのが効果的です。

| タスク | 期限 | チェック |

| 退職者へ離職票の要否を確認 | 退職日まで | □ |

| 必要書類(賃金台帳等)の準備 | 退職日 | □ |

| 離職証明書の作成・本人署名 | 退職後3日以内 | □ |

| ハローワークへ提出 | 退職日の翌日から10日以内 | □ |

| ハローワークから離職票を受領 | 提出後約1週間 | □ |

| 退職者本人へ離職票を郵送 | 受領後速やかに | □ |

専門家との連携体制

自社内だけでは判断に迷うケースが出てきた際は、管轄のハローワークに相談します。また、顧問の社会保険労務士がいる場合は、手続きを委託したり、不明点をすぐに相談したりできる体制を整えておくことが、何よりのリスクヘッジになります。

従業員とのコミュニケーション

手続き上のリスクを減らすもう一つの鍵は、退職する従業員との丁寧なコミュニケーションです。

離職票の円滑な発行は、企業の法的義務を果たすだけでなく、従業員との信頼関係を最後まで保ち、企業の評判を守るための重要な労務管理の一部です。

必ずスムーズに実行できるようにしましょう。

具体的にどのようなことが必要かは、以下をご確認ください。

「離職理由」の事実確認とすり合わせ

退職面談などの場で、必ず本人の口から退職理由をヒアリングし、記録を残します。

その上で、離職証明書に記載する離職理由を本人に見せ、確認を取ります。必ず本人の自筆で署名をもらうことが、重要なプロセスです。

手続きスケジュールの事前説明

退職者にとって、離職票がいつもらえるかは、その後の生活設計に関わる重要な問題です。具体的なスケジュールを事前に伝えておくだけで、退職者の不安を和らげ、不要な問い合わせを防げます。

退職後の連絡窓口を明確に

退職後に離職票の再発行が必要になったり、源泉徴収票の件で連絡が必要になったりすることもあります。窓口を明確に伝えておくことで、円満な関係を維持しやすくなります。

まとめ

この記事では、雇用保険被保険者離職票の基本から、具体的な書き方、手続きの流れ、そしてトラブルを未然に防ぐためのポイントまでを網羅的に解説しました。

離職票は、退職者の生活を守る重要な公的書類であると同時に、企業にとっては法律で定められた義務でもあります。その手続きを正確かつ期限内に完了させることが、無用な労務リスクを避けるための第一歩となるため、適切に対応できるようにしましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録