中小企業のハラスメント対策、見直しませんか?形骸化させない運用術と企業事例

2022年4月から、パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されて3年が経過しました。多くの企業でハラスメント対策への意識は高まっている一方で、対策が形骸化しているという新たな課題に直面しているケースも少なくありません。

この記事では、中小企業向けに、ハラスメント対策を作って終わりにせず、実効性のあるものとして運用・定着させるための具体的な方法と、先進的な企業の取り組み事例を詳しく解説します。

参考記事:ハラスメントとは?種類、職場での対策、法律、事例を徹底解説

目次

パワハラ防止法義務化から3年。あなたの会社の対策は「機能」していますか?

パワハラ防止法への対応として、多くの企業が就業規則の改定や相談窓口の設置といった対策を講じました。しかし、現場で実際に機能しているかどうかが、今まさに問われています。

参考)厚生労働省「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について」

「マニュアルを作っただけ」「相談窓口が使われない」…多くの企業が抱える課題

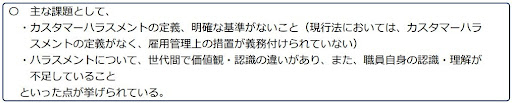

出典)総務省「地方公共団体における各種ハラスメント対策の現状と課題について」p.24

この資料は、地方公共団体における調査結果となりますが、多くの企業が抱える共通の悩みでもあります。対策が形式的なものに留まり、従業員が安心して働ける環境づくりにつながっていない「形骸化」の状態は、企業にとって大きなリスクとなります。

相談されないからといって、問題が存在しないわけではありません。むしろ、潜在的なハラスメントが見過ごされ、ある日突然、大きなトラブルに発展する危険性をはらんでいるのです。

今、ハラスメント対策は「運用・定着」のステージへ

法改正への初期対応が一段落した今、ハラスメント対策は次のステージ、すなわち「運用・定着」のフェーズに入っています。

単に制度を設けるだけでなく、それをいかにして組織文化として根付かせ、従業員一人ひとりが当事者意識を持てるようにするかが重要です。これからの対策は、より実践的で、継続的な改善が求められます。

多様化するハラスメントの種類と、対策の基本事項

効果的な対策を講じるためには、まずハラスメントの種類と法律が定める基本事項を正確に理解しておく必要があります。

これだけは押さえたいハラスメントの類型

法律で防止措置が義務付けられている代表的なハラスメントは以下のとおりです。

| パワーハラスメントについて 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること (労働施策総合推進法第30条の2関係) |

| セクシュアルハラスメントについて 職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること (男女雇用機会均等法第11条関係) |

| 妊娠・出産等ハラスメントについて 上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした当該女性労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること (男女雇用機会均等法第11条の3関係) 上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること (育児・介護休業法第25条関係) |

出典)厚生労働省「ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」

【最新動向】カスタマーハラスメント・リモートワークハラスメントへの対策の重要性

近年、従業員が顧客や取引先から受ける悪質なクレームや嫌がらせ、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な問題となっています。

また、テレワークの普及にともない、オンライン上での過度な監視やプライベートへの干渉といった「リモートワークハラスメント(リモハラ)」も新たな課題として浮上しています。

これらは従業員の心身に大きな負担をかけるだけでなく、企業の評判や生産性にも悪影響を及ぼすため、積極的な対策が不可欠です。

会社の守りは万全?厚生労働省のガイドラインでチェックしよう

厚生労働省は、事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置として、以下の11項目を挙げています。自社の対策がこれらを満たしているか、改めてチェックしてみましょう。

| 事業主が講ずべき措置 1.ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発 3.相談窓口の設置 4.相談に対する適切な対応 5.事実関係の迅速かつ正確な確認 6.被害者に対する適正な配慮の措置の実施 7.行為者に対する適正な措置の実施 8.再発防止措置の実施 9.業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置(妊娠・出産等に関するハラスメントのみ) 10.当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知 11.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発 |

出典)厚生労働省「ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」

参考記事:中小企業が知っておくべきハラスメントの種類一覧!人材と企業をリスクから守ろう

形骸化したハラスメント対策を“機能させる”ための具体策

制度を「機能させる」ためには、具体的な運用面の工夫が鍵となります。以下では具体策をご紹介します。

参考)厚生労働省「職場におけるハラスメント対策パンフレット」

「誰も相談しない」窓口から「安心して話せる」窓口への改善策

相談窓口が利用されない背景には、「相談しても解決しない」「相談したことが漏れて不利益を被るかもしれない」といった従業員の不安があります。この状況を打破するためには、以下のような改善策が有効です。

- 外部相談窓口の設置:人事部を通さずに直接相談できる弁護士や専門機関による外部窓口を設けることで、相談のハードルを下げる

- 相談員の研修:相談員の対応スキル向上のため、ロールプレイングなどを取り入れた実践的な研修を定期的に実施

- 匿名での相談:チャットツールや専用フォームを活用し、匿名で相談できる仕組みを導入

- 相談しやすい雰囲気づくり:日頃から「ハラスメントは許さない」というメッセージを発信し、相談することが特別なことではないという風土を醸成

マンネリ打破!当事者意識を高めるハラスメント研修の具体例と心がけ

マンネリ化した研修では、従業員の心に響きません。当事者意識を高めるためには、以下のような工夫が考えられます。

- 参加型

- グループディスカッション

- 実際の裁判例を基にしたケーススタディ

- 管理職向け

- 傾聴の姿勢を学び、二次被害を防止

- ハラスメントと指導の境界線を学ぶ

経営層の本気度が伝わるメッセージの発信方法とは?

ハラスメント対策において、経営層の強い意志を示すことは極めて重要です。従業員はトップの姿勢を敏感に感じ取ります。

- トップメッセージの発信:「ハラスメントは決して許さない」という明確で力強いメッセージを、社長や役員自らの言葉で、定期的かつ具体的に発信

- ハラスメント撲滅宣言:全社朝礼や社内報、イントラネットなどで「ハラスメント撲滅宣言」をおこない、組織としての決意を表明

- 具体的な行動:経営層自らがハラスメント研修に率先して参加する、相談窓口の状況を定期的に確認するなど、言動を一致させる

参考記事:ハラスメントの定義を種類ごとに紹介!法律も理解して職場を守ろう

ハラスメント対策マニュアルを“活用する”ための見直しと運用の工夫

一度作成したマニュアルも、定期的な見直しと運用の工夫がなければ、すぐに陳腐化してしまいます。以下で、見直しと運用の工夫の具体例をご紹介します。

参考)東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」

なぜ今、ハラスメント対策マニュアルの見直しが必要なのか?

社会情勢の変化にともない、ハラスメントの態様も多様化・複雑化しています。とくに、カスタマーハラスメントやリモートワーク下でのハラスメントなど、新たな課題に対応するためには、マニュアルも時代に合わせてアップデートし続ける必要があるのです。

ハラスメント対策マニュアルに追記・修正したい項目の具体例

最新情報に合わせて更新したい主な内容は以下になります。

| 内容 | 決定事項 |

| カスタマーハラスメント対策 | ・対応フロー ・担当者を守る具体的手順 ・警察など外部との連携方法 |

| リモートワークハラスメント対策 | ・業務時間外は連絡しない ・オンラインでの過度な監視をおこなわない ・プライベートへの干渉はおこなわない |

| SNSなどでの誹謗中傷対策 | ・社内外で発生した場合の対応方針 ・法的措置の検討基準や連携先 |

| アウティングの禁止 | ・本人の許可なく性的指向や性自認などの個人情報を第三者に暴露しない |

カスタマーハラスメントに対してマニュアルを強化するポイント

とくに対応が急がれるカスタマーハラスメントについては、以下の点を盛り込み、従業員が安心して対応できる体制を整えます。

| 内容 | 具体例 |

| 組織として対応する方針の明示 | 「従業員一人で抱え込ませない」という明確な方針を示す |

| 具体的な対応手順 | 1.初期対応(傾聴・事実確認) 2.上司への報告・引継ぎ 3.組織的対応(複数名での対応、要求内容の検討) 4.対応の終了(お断り、警察への相談) |

| 従業員を守るための仕組み | 悪質なクレームに対しては、電話の録音、防犯カメラの設置、場合によっては対応を打ち切る権利があることを明記 |

| 対応後のケア | 対応した従業員への精神的なフォローアップ体制を整える |

【事例】他社はどうしてる?一歩進んだ職場のハラスメント対策

ここでは、総務省の取組事例集を基に、地方公共団体でおこなわれている先進的なハラスメント対策をご紹介します。中小企業でも応用できるヒントが数多くあります。

参考)総務省「地方公共団体における各種ハラスメント対策に関する取組事例集」

心理的安全性の向上でハラスメントを未然に防ぐ取り組み

ハラスメントが起きにくい、風通しの良い職場環境を構築するための取り組みです。

- 和光市の事例:メンター制度の導入

課題:新人職員が上司に相談しづらく、孤立しがちだった。

取り組み:新規採用職員を対象に、他所属の先輩職員が相談役となる「メンター制度」を導入しました。

直属の上司・部下というタテの関係でも、同僚というヨコの関係でもない「ナナメの関係」を構築することで、新人が職場での悩みや不安を気軽に相談できる体制を整備し、孤立を防いでいます。 - 長岡市の事例:職場内ミーティングの推奨

風通しの良い職場環境づくりのため、定期的な「職場内ミーティング」の実施を推奨しています。

業務上の情報共有だけでなく、職員間のコミュニケーションを活性化させることで、ハラスメントが発生しにくい土壌を育み、問題が起きても相談しやすい関係性の構築を目指しています。

経営層と従業員の距離が近いという中小企業の強みを活かし、このミーティングを自社流にアレンジして導入できます。大切なのは、形式ばった会議ではなく、意図的に雑談や相談の機会を作ることです。

中小企業ですぐできるアクションプランの例は以下になります。

- 週1回15分の「チェックイン・MTG」を始める

- 月1回のランチミーティングを会社負担で実施する

- ミーティングの冒頭に「心理的安全性」のルールを共有する

従業員の声を活かしてハラスメント対策の制度を改善した事例

現場の声を吸い上げ、実効性のある対策へと繋げる取り組みです。

大阪府の事例:実態アンケートの実施および結果の活用

全職員を対象とした「ハラスメントに関する実態アンケート」を毎年実施し、ハラスメントの発生状況や、相談窓口の認知度、対策への意見などを具体的に把握しています。

集計・分析結果は、研修内容の見直しや新たな防止策の検討に活用するだけでなく、個人が特定されない形で職員に公表し、組織全体の意識向上と対策の浸透を図っています。

知ることで対策につながる「アンコンシャスバイアス」を学ぶ

「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見・思い込み)」については、厚生労働省の動画が役立ちます。

参考)厚生労働省「アンコンシャス・バイアス セミナー ―心に潜む“無意識の思い込み”に気付く―」

自分では気づきにくい「男だから」「女だから」「こうあるべきだ」といった無意識の偏見が、意図しないハラスメントにつながることがあります。

しかし、アンコンシャス・バイアスの危険性を学ぶことで、職員一人ひとりが自らの言動を客観的に振り返るきっかけを与え、ハラスメントの未然防止につながるのです。

まとめ

ハラスメント対策は、もはや単なるリスク管理ではありません。従業員が安心して能力を発揮できる職場環境の整備は、生産性の向上、人材の定着、企業の持続的な成長に不可欠な未来への投資なのです。

経営層の強いリーダーシップのもと、全社一丸となって継続的に取り組むことが、ハラスメントのない、真にあかるい職場を実現する道となります。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録