【中小企業向け】退職後の健康保険手続き完全ガイド|案内方法を網羅解説

従業員が退職する際、健康保険に関する適切な案内は、トラブルを未然に防ぎ、会社の信頼性を高める上で非常に重要です。しかし、手続きが複雑で、どこまで案内すべきか悩んでいる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中小企業の担当者が退職後の健康保険について従業員へ適切に案内できるよう、退職者が選択できる3つの健康保険と手続きを、わかりやすく解説します。

参考記事:中小企業のための会社都合退職ガイド!リスクを避けて円満に進める方法

目次

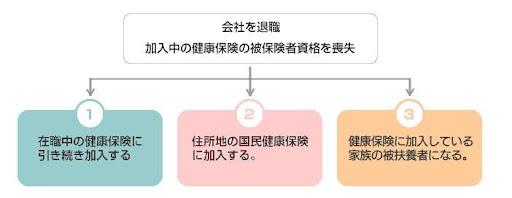

退職後の健康保険、選択肢は3つ!企業担当者がまず押さえるべき全体像

出典)厚生労働省「第9回 病気で退職する社員の退職後の社会保険は?」

退職後の健康保険の選択肢は大きく3つあります。従業員には、これらの選択肢の中から自身の状況に適したものを選んでもらう必要があります。企業担当者は、各選択肢の概要を理解し、従業員の状況に合わせて情報を提供できるようにしておく必要があるのです。

在職中の健康保険を継続する「任意継続被保険者制度」

この制度は、退職後も在職していた会社の健康保険に引き続き加入できるものです。以下の2つの条件を満たす従業員が対象となります。

- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上である

- 退職日の翌日から20日以内に手続きをおこなう

任意継続を選ぶ最大のメリットは、在職中と変わらない保障内容が受けられることですが、保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担になる点に注意が必要です。

市区町村が運営する「国民健康保険」への加入

退職者が任意継続を選択しない場合は、住所地の市区町村が運営する国民健康保険に加入します。

国民健康保険の保険料は、前年の所得などによって算出され、市区町村によって異なるため、居住市区町村のホームページなどで確認します。

参考)日本年金機構「国民健康保険等へ切り替えるときの手続き」

家族の被扶養者になる

退職者の家族がすでに会社に勤めている場合、家族の健康保険の扶養に入るという選択肢もあります。

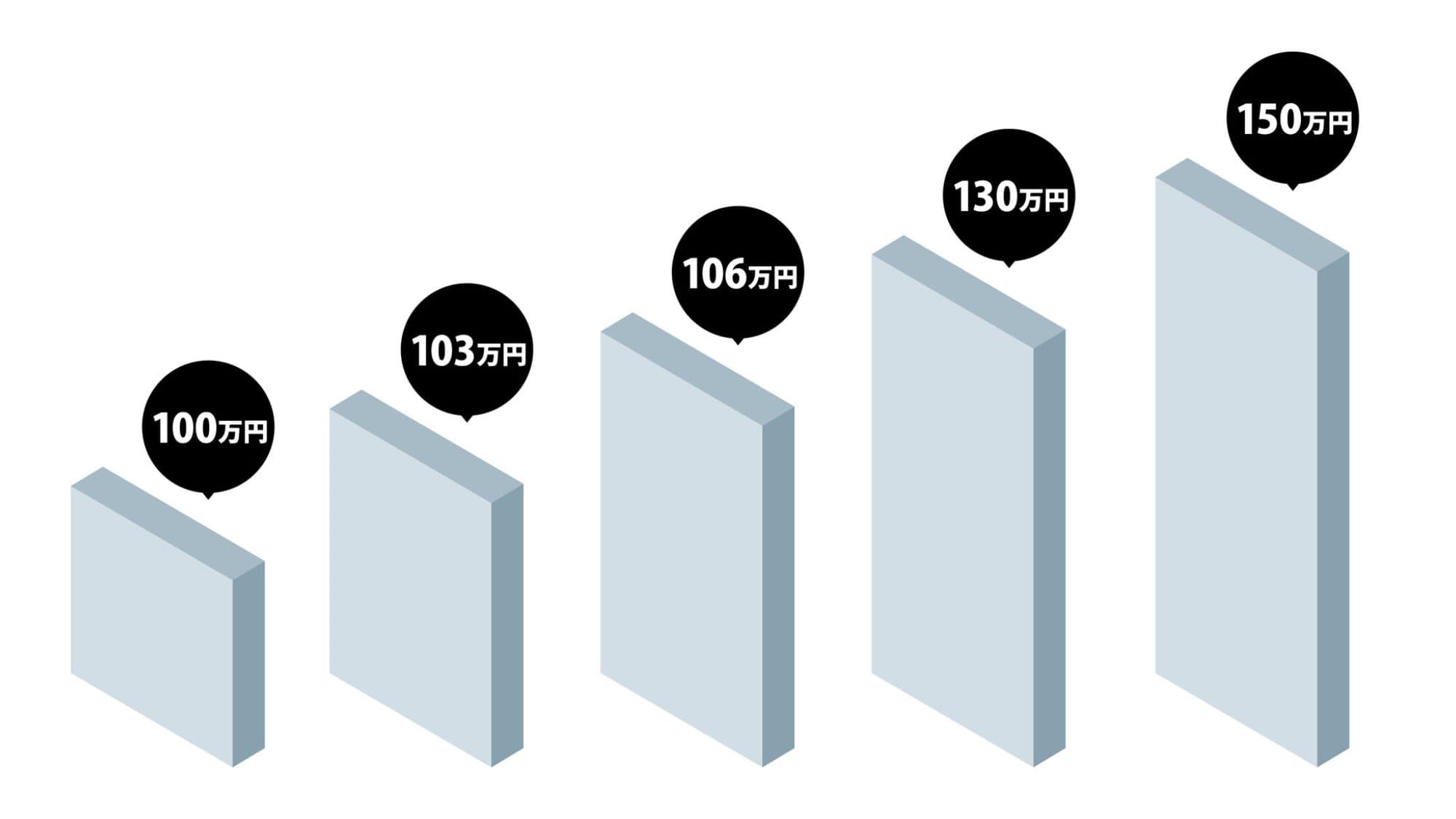

扶養に入るためには、一般的に「被扶養者となる人の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)」であることが条件とされています。

ただし、2025年10月1日以降は、19歳以上23歳未満の学生などについては、認定基準が150万円未満に引き上げられました。

詳細は加入している健康保険組合や協会けんぽの基準をご確認ください。

参考)日本年金機構「被扶養者認定における収入基準の見直しについて」

参考記事:【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ

【企業の実務】従業員の退職時に必要な健康保険の手続きと流れ

従業員の退職に伴い、企業側で必要な健康保険の手続きは主に以下の3つです。スムーズに進めるためにも、退職日が決まったら速やかに準備を始める必要があります。

参考)厚生労働省「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

健康保険被保険者資格喪失届の提出

従業員退職日の翌日から5日以内に、「健康保険被保険者資格喪失届」を年金事務所または健康保険組合に提出します。

この手続きによって、従業員が会社の健康保険の資格を失ったことが公的に証明され、その後の手続きへと進めるのです。

健康保険証の回収

退職日をもって、従業員は会社の健康保険証を利用できなくなります。必ず退職日までに、本人および扶養家族全員分の健康保険証を回収しなければなりません。

退職者から健康保険証を必ず回収する必要があるのは、資格喪失後の健康保険証の不正利用を防ぎ、企業と退職者双方を予期せぬトラブルから守るためです。

退職者が誤って使用してしまった場合でも、後日、医療費の返還義務が生じます。こうした事態を避けるため、企業には本人および扶養家族全員分の保険証を回収する義務があります。

回収した健康保険証は、資格喪失届に添付して提出します。もし回収できない場合は、年金事務所などに伝え、今後の対応について指示を仰ぎます。

必要書類の交付

退職後の手続きに備え、以下の書類を従業員に交付する必要があります。

- 離職票(雇用保険関係):失業給付を受ける際に必要

- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替えや、家族の扶養に入る際に必要

- 源泉徴収票:転職先での年末調整や、自身で確定申告をする際に必要

これらの書類は、退職者が次のステップへ進むために不可欠なものです。退職者から交付依頼があった場合に、迅速に対応できるよう準備しておきます。

参考記事:【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など

退職後の健康保険「任意継続」、企業担当者が案内すべき手続きと注意点

退職後の健康保険として、とくに案内が重要になるのが「任意継続」です。

この制度は、従業員が在職中と同じ健康保険を利用できるため、退職者にとって大きなメリットがあります。一方で、手続きには厳格な期限があるため、担当者からの丁寧な案内が不可欠です。

【担当者の必須知識】任意継続の対象者となる従業員の条件とは?

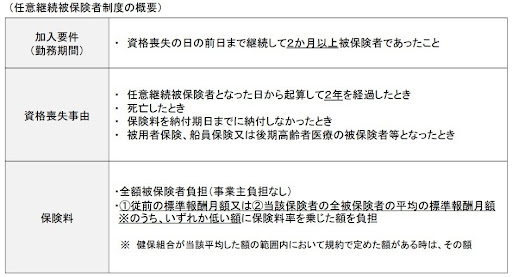

出典)厚生労働省「任意継続被保険者制度について」p.1

任意継続被保険者になれるのは、原則として退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある人です。

退職者へ案内すべき任意継続の手続きと厳守すべき期限

任意継続には、退職後20日以内に手続きを完了させる必要があるという厳格な期限があります。退職が決定したら、この期限を明確に伝えることが重要です。

任意継続を希望する退職者には、以下の手続きを案内します。

- 申請書の入手:加入していた健康保険組合や協会けんぽのホームページから申請書を入手

- 必要事項の記入:申請書に必要事項を記入

- 添付書類の準備:退職証明書などの添付書類を準備

- 提出:管轄の健康保険組合や協会けんぽの窓口に提出

この手続きは、退職者が退職日の翌日から20日以内におこなう必要があります。1日でも遅れると、原則として加入できません。

参考)厚生労働省「第9回 病気で退職する社員の退職後の社会保険は?」

保険料の案内方法|「全額自己負担」になることを明確に伝える重要性

任意継続の保険料は、退職者が全額自己負担となります。在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、退職後はその分も退職者が支払うことになるのです。

従業員によっては、保険料が倍額になることを知らないケースもあります。そのため、「保険料が全額自己負担となること」「国民健康保険と比較してどちらがお得か」を事前にシミュレーションして伝えます。

ケース別|担当者が押さえるべき定年退職・扶養希望者への対応

退職理由や状況によって、健康保険の手続きや案内すべき内容は変わってきます。ここでは、とくに複雑で注意が必要な「定年退職」と「扶養希望」のケースについて解説します。

【定年退職者への対応】再雇用や年金受給の有無を確認し、選択肢を丁寧に案内する

定年退職者の場合、健康保険の手続きは複雑になることがあります。

- 再雇用:退職後1日も空けずに再雇用されるのであれば、健康保険の資格は継続されます。ただし、給与が大幅に変わる際は、社会保険料の再計算が必要です。

- 年金受給:年金受給者は、医療費の自己負担割合が変わることがあります。

企業担当者は、退職者がどのようなプランを立てているかを確認し、選択肢を丁寧に案内することが求められます。

参考)日本年金機構「2-8: 60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき」

【家族の扶養に入る希望者への対応】会社が発行する書類と案内事項

退職者が家族の扶養に入ることを希望する場合、会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」が必要です。

退職者には、以下の内容を伝えます。

- 扶養の条件:年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)など、家族が加入している健康保険組合の条件を満たす必要がある

- 手続きの流れ:家族が勤務している会社の担当部署に問い合わせ、必要書類を提出する

【Q&A】退職後の健康保険に関するよくある質問

退職後の健康保険に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q. 国民健康保険への切り替え手続き、14日過ぎたらどうなる?

A. 国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内におこなうことが定められています。しかし、この期限を過ぎても加入することは可能です。

ただし、手続きが遅れた場合でも、保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払う必要があります。14日を過ぎてしまった場合は、速やかに市区町村の窓口で手続きをおこないます。

参考)中野区「[加入]会社を退職して14日を過ぎてしまいましたが、国民健康保険に加入できますか?」

Q. 任意継続の申請期限(20日)を過ぎてしまいました。

A. 任意継続の申請期限は、退職日の翌日から20日以内と厳格に定められています。原則として、この期限を過ぎた場合は任意継続に加入することはできません。

Q. 任意継続をやめて、国民健康保険に切り替えることはできますか?

A. 任意継続の加入者が国民健康保険に切り替えることは可能です。任意継続をやめるためには、健康保険組合などに「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出します。

国民健康保険への切り替えは、任意継続の資格を喪失した日以降に、市区町村の窓口で手続きをおこないます。

Q. 退職後すぐに再就職する場合、手続きはどうなりますか?

A. 退職後すぐに転職先が決まっている場合、健康保険の切り替え手続きは基本的に不要です。

転職先の会社で新しい健康保険に加入することになるため、在籍していた会社の健康保険証を返却するだけで完了します。

Q. 退職者が健康保険証を返却してくれません。どうすればいいですか?

A. 不正使用によるトラブルを防ぐため、「健康保険被保険者証回収不能届」を年金事務所などに提出します。これにより、会社は返却義務を果たしたと見なされます。

従業員には、退職手続き時に返却期限を明確に伝えることが重要です。

まとめ

退職後の健康保険に関する手続きは、従業員にとって非常に重要な事柄です。企業担当者が、任意継続や国民健康保険といった選択肢、それぞれの手続きや注意点を適切に案内することで、退職者の不安は大きく軽減されます。

退職者がスムーズに次のステップへ進めるよう、健康保険証の回収や必要書類の交付といった企業側の実務を正確におこなうことが、円満な退職を実現し、会社の信頼を築く上で不可欠です。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録