労災が起きたらどう対応すべき?中小企業が知っておくべき補償内容と申請手順

労働災害(労災)は、いつ、どの企業にも起こり得ます。特に中小企業では、人数や業務体制の関係から、一人の事故が事業全体に大きな影響を与えることも少なくありません。

万が一の際に適切な対応ができるかどうかは、従業員の安全と生活を守るだけでなく、企業の信頼や法的責任にも直結します。企業の存続のためにも重要なことです。

本記事では、中小企業が知っておくべき労災の基本や補償内容、認定の可否、申請手順、そして再発防止策までを網羅的に解説します。労災発生時の行動マニュアルとして、ぜひ参考にしてください。

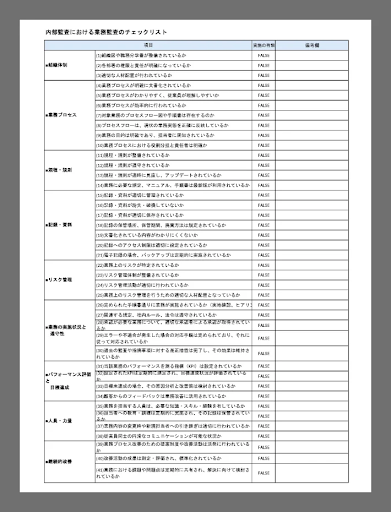

また、以下の資料では業務上のリスク管理とも関係が深い「内部監査」のチェックリストをダウンロード可能です。各部門の業務が適切に運用されているかを確認するためのポイントを、実務に沿ってわかりやすく整理しています。

社内の業務オペレーションに不安がある中小企業の経営者の方は、ぜひこちらもご覧ください。

目次

労災の基本を理解しよう!中小企業が知っておくべき定義と範囲

労働災害(いわゆる「労災」)とは、業務遂行中や業務に起因して発生した負傷・疾病・死亡を指します。業務と被災には一定の因果関係が必要です。

労働安全衛生法第2条第1項第1号では具体的に以下の文言で記載されています。

| 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること |

業務災害と通勤災害の違いをわかりやすく解説

労災保険が適用される災害には、大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類です。どちらも労災として補償されますが、発生状況や認定条件が異なります。

| 区分 | 定義 | 主な対象例 | 認定の条件 | 事業主の責任 |

| 業務災害 | 業務の遂行中、または業務に起因して発生した負傷・疾病・死亡 | 工場作業中の機械事故、営業中の交通事故、現場作業による腰痛など | ①業務遂行性(業務中に発生) ②業務起因性(業務が原因) | 労働基準法に基づき、事業主に災害補償責任あり |

| 通勤災害 | 住居と就業場所の往復、または業務上必要な移動中に発生した負傷・疾病・死亡 | 自宅から会社までの通勤中の転倒、勤務地間の移動中の事故など | 合理的な経路・方法での通勤であること(逸脱・中断は原則不可、生活必需の行為は例外あり) | 労災保険による給付(事業主の災害補償責任はなし) |

参考)厚生労働省「労災保険制度のご案内:補償の責任と労災保険の関係」

業務災害は「会社の業務に起因する災害」であり、使用者に直接的な補償義務が発生します。一方、通勤災害は「通勤中の不可抗力的な事故」であり、事業主の法的補償責任はありません。

アルバイト・パートも対象になる?適用範囲をチェック

労災保険は、雇用形態を問わず、パートやアルバイトなどの短時間労働者も対象となります。

事業主が労働者を1人でも雇用していれば、原則として適用対象です。全ての従業員に対して保険料の納付義務があります。

出典)厚生労働省「パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取るとこができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。」(出典原文ママ)

労災保険で中小企業が負う責任と補償内容

労災が発生した際に中小企業が理解すべきは、従業員に対する補償の責任と、労災保険を通じた給付制度の仕組みです。

まず「療養給付」「休業補償給付」など主要な給付内容を整理し、次に「障害・遺族補償などその他の給付」、そして「労災と健康保険・傷病手当金の違い」について整理します。

療養給付と休業補償給付の内容と条件

労災保険の中でも利用頻度が高いのが「療養補償給付」と「休業補償給付」です。これらは、被災した従業員が治療を受ける際や、休業せざるを得ない場合の生活保障を目的としています。

| 給付の種類 | 対象となるケース | 補償内容 | 支給条件 |

| 療養補償給付 | 業務上または通勤中のケガや病気で、労災指定医療機関で治療を受ける場合 | 治療費が全額無料(現物支給)。指定外医療機関の場合は立替払い後に請求可能 | 労災保険の対象となる災害であること、かつ必要な申請手続きを行うこと |

| 休業補償給付 | 労災による傷病で休業し、賃金が支払われない場合 | 給付基礎日額の60%+特別支給金20%=合計約80%を支給 | 休業が4日以上続き、かつ労災保険の認定を受けていること(初日〜3日目は事業主が休業補償を行う) |

出典)厚生労働省「療養補償等給付の請求手続」p.1

出典)厚生労働省「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」p.1

療養補償給付は、指定医療機関を利用することで自己負担がゼロになるため、迅速な申請と医療機関選びが重要です。休業補償給付は4日目からの支給となるため、初期対応として事業主が3日分の休業補償を行う必要があります。

障害・遺族補償、介護給付、葬祭料などその他の給付

労災保険では、治療・休業を超えたケースにも多様な補償が用意されていることが特徴です。たとえば以下の表の項目も確認しておきましょう。

| 給付の種類 | 対象となるケース | 補償内容 |

| 障害補償給付 | 症状が固定し後遺障害が残った場合 | 年金または一時金(障害等級に応じた給付基礎日額分) |

| 遺族補償給付 | 労災により従業員が死亡した場合 | 遺族に年金または一時金(給付額は給付基礎日額1000日分程度) |

| 葬祭料 | 葬儀を行った場合 | 315,000円+給付基礎日額30または60日分のいずれか高い方 |

| 介護補償給付 | 重度の後遺障害で介護が必要な場合 | 実際の介護費用(上限あり)または定額支給(介護の状態により算定) |

労災と健康保険(傷病手当金)の違いを理解しておこう

労災保険と傷病手当金は、どちらも病気やケガで仕事を休んだ時の所得を補償する制度です。しかし以下のように明確な違いがあります。

| 制度 | 対象となる状況 | 補償内容 |

| 労災保険 | 業務上または通勤中のケガ・病気 | 給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%) |

| 健康保険(傷病手当金) | 業務外のケガ・病気での休業 | 標準報酬日額の2/3(約66%) |

出典)厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」

出典)厚生労働省「傷病手当金について」p.1

なお、2つを同時にもらうことはできません。

参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説

労災が認定されるケース・されないケース

労災の認定は、「業務との関連性(業務遂行性・業務起因性)」や「通勤経路の合理性」など、一定の条件を満たすかどうかで判断されます。

同じような事故や病気でも、条件次第で認定の可否が分かれるため、事業主・従業員双方が基準を理解しておくことが重要です。

| 分類 | 認定されるケース | 認定されないケース |

| 業務災害 | ・勤務中に機械作業で指を負傷した ・営業先への移動中に交通事故に遭った ・長時間労働が原因で心疾患やうつ病を発症した | ・勤務時間中でも私用で外出中に負傷 ・業務とは無関係な喧嘩によるケガ |

| 通勤災害 | ・自宅から会社への通勤中に転倒して骨折 ・勤務地間の移動中に事故に遭った | ・通勤途中に寄り道して私用買い物をしていた時の事故(生活必需品購入や子どもの送迎など一部例外あり) |

| 疾病 | ・有害物質を扱う作業でじん肺や中毒症状を発症 ・騒音作業による難聴 | ・業務と明確な因果関係が認められない病気 ・私生活での活動による負傷や疾病 |

| 精神障害 | ・業務上の強いストレス(パワハラ、重大事故対応など)が原因で精神疾患を発症 | ・業務外の家庭問題や私的トラブルが主因の場合 |

労災の可否は、労働基準監督署が事実関係や証拠資料(事故報告書、診断書、業務内容など)をもとに総合的に判断します。

事業主は、疑わしい場合でも速やかに報告・申請を行い、判断を労基署に委ねましょう。

労災が発生した際、事業主には法律上の対応義務が生じるとともに、再発防止や被災者への配慮も求められます。ここでは、報告義務の内容から書類対応、現場での安全管理までを、段階的にまとめました。

労働基準監督署への報告義務と必要書類

中小企業でも、従業員が死亡したり休業が4日以上に及んだりした場合には、「労働者死傷病報告書」の提出が遅滞なく必要です。

これは労働基準法施行規則第57条および労働安全衛生規則第97条で義務付けられています。

その他の重大事故が発生した場合には、「労災事故報告書」(労働安全衛生規則第96条)が必要です。適切な報告には、主に以下の書類を準備しておきましょう。

| 報告対象 | 必要書類 | 目的 |

| 死亡・休業4日以上 | 労働者死傷病報告書 | 労災認定と再発防止対策 |

| その他重大事故 | 労災事故報告書 | 事故原因の把握と是正措置 |

| 給付請求時 | 様式第5号(療養)・第8号(休業) | 被災時の医療・給与支援手続き |

特に建設・土木、製造業など現場作業が多い業種では、重篤な労災事故が発生するリスクが高く、「労災隠し」や労災保険申請の拒否は重大な法令違反となります。

労災隠しは、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条等)が科される可能性があるため注意しましょう。また、監督署からの指導・改善命令に従わない場合、企業名が公表されることもあります。

参考)厚生労働省「「労災かくし」は犯罪です【労災補償課・労働保険徴収課】」

参考記事:コンプライアンスとは?中小企業がリスクから守るために知っておくべきこと

被災社員・遺族への説明とサポート方法

被災者やそのご家族には、まずは迅速かつ丁寧に労災制度の概要と対応プロセスを説明し、不安を軽減することが重要です。

事業主には事業主証明欄の記載という義務も伴います。必要事項の確認と証明がスムーズに行われるかが、申請の成否に直結するポイントです。

再発防止と安全衛生管理の強化策

労基署への報告に加えて、事故原因の分析と再発防止策の策定は避けて通れません。労基署から「労働災害再発防止書」の提出を求められる場合もあり、事業者自らが自主的に原因を分析し改善策を講じることが推奨されています。

具体的施策としては、下記のような取り組みが効果的です。

- 安全ルールの見直しや明文化(マニュアル整備)

- 定期的な安全巡回・リスクアセスメントの実施

- 安全衛生責任者・推進者の選任および教育の強化(常時10人以上の職場で義務)

参考記事:労働安全衛生法の健康診断の義務とは?ルールを理解して安定した雇用を実現

補償額はいくら?休業補償・後遺障害給付の計算方法

労災保険の給付額は、給付基礎日額(原則として事故発生日直前3か月間の平均賃金)をもとに算出されます。ここでは、よく使われる「休業補償給付」と「後遺障害給付」の計算方法を解説しましょう。

休業補償給付の計算方法

休業補償給付は、労災によるケガや病気で働けない期間に支給されます。支給額の計算式は以下です。

| 給付基礎日額 × 60%(休業補償給付) + 給付基礎日額 × 20%(特別支給金) |

つまり、給付基礎日額の合計80%相当が支給されます。支給は休業4日目から開始され、初日〜3日目は事業主が労働基準法に基づき休業補償(平均賃金の60%以上)を支払いましょう。

出典)厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」

後遺障害給付の計算方法

次に後遺障害給付の計算方法です。

労災によるケガや病気が治癒した後も障害が残った場合、障害等級(1級〜14級)に応じて給付額が決まります。

- 1級〜7級:年金または一時金を選択(原則年金給付)

- 8級〜14級:一時金として支給

年金給付の場合の計算式は以下です。

| 給付基礎日額 × 313日分(1級の場合) |

一時金給付の場合の計算式は以下です。

| 給付基礎日額 × (131日分〜56日分)※等級による |

出典)厚生労働省「身体に一定の障害が残った場合には」p.1

もしもの時に備える!中小企業経営者向けの労災特別加入制度

労災保険は原則として労働者を対象とする制度ですが、事業主や役員、家族従事者なども条件を満たせば「特別加入制度」により任意加入できます。中小企業の経営者や家族経営の場合、この制度を利用すれば、万が一の業務災害や通勤災害に備えることが可能です。

特別加入制度の概要は以下の表の通りになります。

| 項目 | 内容 |

| 対象者 | 業種ごとに定められた中小企業規模以内の事業主、その事業に従事する家族従事者や役員(法人代表者を除く) |

| 加入手続き | 労働保険事務組合への事務委託が必要(個人申請不可) |

| 必要情報 | 業務内容、業務歴、希望する給付基礎日額など |

| 承認 | 労働局長が承認(申請からおおむね30日以内) |

| 保険料算定 | 給付基礎日額 × 365日 × 保険料率(業種により異なる) |

特別加入者の補償内容は、以下の通り労働者とほぼ同じです。

| 給付種別 | 内容 | 特別支給金 |

| 療養補償給付 | 指定医療機関での治療費無料、または費用支給 | なし |

| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60%+特別支給金20%(休業4日目以降) | あり |

| 障害補償給付 | 障害等級に応じ年金または一時金 | あり |

| 遺族補償給付 | 遺族の人数に応じ年金または一時金 | あり |

| 葬祭料 | 31万5千円+基礎日額30日分または基礎日額60日分の高い方 | なし |

| 介護補償給付 | 常時・随時介護に応じた上限額・最低保障額を支給 | なし |

なお、加入前に発症していた疾病や、加入していない事業での災害は補償対象外となります。また、保険料の滞納や重大な過失による災害では給付制限がかかる場合があるため、注意が必要です。

まとめ

労災は、中小企業にとって従業員の安全と事業継続を守るために欠かせない制度です。従業員への補償と同時に、自社が損害賠償責任を負うリスクを回避できるという点で、法的にも企業を守る重要な仕組みとなっています。

特に中小企業では、一件の労災が経営に与える影響が大きくなりがちなため、保険料というコスト以上に「万が一への備え」としての価値を意識することが重要です。

日頃から安全対策や教育を徹底し、労災発生時の対応フローを整備しておくことで、従業員の安心感を高めるだけでなく、企業としての信頼性・持続性を支える基盤にもなります。ぜひ平時からの備えを進めておきましょう。

関連記事

-

離職とは?中小企業が押さえるべき基礎知識・手続き・防止策を徹底解説

人材不足が深刻化する中で、従業員の離職は中小企業にとって大きな経営課題の一つです。採用や育成にかけたコストが無駄になり、現場の負担が増すだけでなく、企業の信頼や業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、「離職とは何か?」という基本から、退職との違い、離職率の計算方法、業種別の平均、離職が多い企業の特徴までをわかりやすく解説します。

従業員に長く安心して働いてもらうために、離職に関する正しい知識を押さえておきましょう。

-

オンライン面接のマナー完全ガイド|服装・背景・通信環境・場所の注意点

しかしオンライン面接は、「移動時間や交通費がかからない」というメリットがある一方で、対面とは勝手が違うため、「どのような服装が適切か」「特有のマナーはあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

気軽に実施できるように思えるオンライン面接ですが、画面越しであっても、服装には配慮すべきですし、「どんな背景を設定するか」「通信環境に問題はないか」といった点も評価に影響する可能性があります。

そこでこの記事では、オンライン面接で意識すべき重要なマナーについて、服装、背景、適切な場所選び、機材の確認といった観点から徹底的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

-

103万円の壁がなくなるのはいつから?企業が検討すべきことも解説

「103万円の壁がなくなり、控除額が引き上げられる」というニュース自体は知っていても、以下のようなことについては詳しくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

いつから廃止になるのか

企業にとってプラスに働くのか

企業はどんな備えをしておけばよいのかそこでこの記事では、上記の内容についてわかりやすく解説していきます。

-

中小企業向け退職時の有給消化トラブルを避ける!人手不足でも円満解決の極意

中小企業の経営者や人事担当者にとって、退職時の有給消化は引き継ぎや現場の負担を考えると非常に悩ましい問題と言えます。有給消化は労働者の正当な権利ですが、業務の円滑な運営も企業の責務となるため、板挟みになりがちです。

しかし、法的な知識を正しく理解し、事前の準備と誠実なコミュニケーションを徹底すれば、人手不足の状況でも退職時の有給消化を実現することは可能です。この記事では、そのための具体的な知識と実務的なノウハウを解説します。

-

103万円の壁廃止!中小企業にはどのようなメリット・デメリットがあるのか

2024年末、閣議決定により103万円の壁が廃止されることが決まりました。

しかし、103万円の壁廃止が中小企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく理解していない、という方も多いでしょう。

そこでこの記事では、103万円の壁廃止による中小企業のメリット・デメリットを中心に、そもそも103万円の壁とは何なのかについてや、中小企業が利用できる公的支援などについて詳細に解説していきます。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録