心理的安全性のつくり方!ぬるま湯職場を防止する4つの因子と取り組み事例

心理的安全性は、職場における効果的なコミュニケーションや生産性向上に欠かせない要素です。

従業員が、失敗や発言により批判されるのではないかという不安を抱えることなく、自由に意見を交わせる環境が整っている企業ほど、チームの連携やイノベーションが進みます。

一方で心理的安全性は、甘えや「ぬるま湯」と言われる環境に変わるリスクもはらんでいます。そこで今回は、「ぬるま湯職場」を防止するための方法も紹介します。

中小企業で心理的安全性を高めることの重要性や欠けてしまうとどうなるのかについて学びながら、最適な職場環境をつくりだしていきましょう。

目次

心理的安全性とは?

「心理的安全性」とは、わかりやすく言うと、従業員が自分の意見やアイデアを自由に表明できる環境のことです。批判や報復を恐れることなく発言できる状態を指します。

ハーバード・ビジネススクールの教授であり、組織行動学やチームの学習に関する研究で知られるエイミー・C・エドモンドソンが、心理的安全性の概念を提唱しました。

心理的安全性を言いかえると?

心理的安全性とは、チームのメンバーが「このチームなら、自分の意見や質問を安心して発言できる」と感じる状態を指します。上司や同僚に否定されたり、恥ずかしい思いをしたりする心配がないため、率直な意見や失敗談を共有でき、活発な議論が生まれるのです。

心理的安全性の高い組織は、単なる「仲良しグループ」ではなく、チームの成長や目標達成のために、互いに率直なフィードバックや助け合いができる信頼関係の基盤となります。

参考)岡山産業保健総合支援センター「第164号「職場における『心理的安全性』について」、「あなたの生きがいや趣味は何か?と聞かれたら」

その認識は勘違いかも?心理的安全性のある組織とよく比較される「ぬるま湯組織」

失敗を恐れるあまり新しい挑戦を避け、現状維持を重んじる組織のことを「ぬるま湯組織」と呼びます。意見や挑戦が評価されず、組織全体で成長意欲が見られないことが特徴です。

「心理的安全性のある組織=ぬるま湯組織」と思われがちですが、実は違います。

心理的安全性のある組織は、失敗やミスが許容され学びを得ることが重視されるため、新たな挑戦も評価されるからです。

また、心理的安全性のある組織は、意見の対立や挑戦が歓迎されることから、安心して自分の考えを主張できます。

一方でぬるま湯組織は、意見の交換を避ける傾向にあります。

このように、心理的安全性のある組織はぬるま湯組織とは真逆の考え方をしており、企業が発展していくには心理的安全性が必要なのです。

心理的安全性が中小企業にとって重要な理由

心理的安全性は、中小企業にとって非常に重要です。

上司や経営者と距離が近い中小企業では、心理的安全性が欠けると業務に大きな悪影響が出る可能性があります。

たとえば、以下のようなリスクが考えられます。

- 従業員のモチベーション低下

- 離職率上昇

- 事業の停滞・衰退

- リスクの肥大化

中小企業は人材の確保が難しいため、離職率上昇の影響は甚大です。

そのほか、「新しい発想が生まれず、事業が衰退している」「ミスを隠す風潮のせいで事態が大きくなってから問題が発覚し、経営が傾いた」なんてことも考えられます。

しかし、心理的安全性が高い職場では、上記のような状況は起こり得ません。

小さなミスも社内で共有するので、リスクを事前に回避することが可能です。

また、何事も相談できる環境にあるため、「新たなアイディアの創出」や「人材流出防止」にもつながります。

大企業と比べて迅速に決定・チャレンジできる中小企業こそ、心理的安全性の確保が重要なのです。

心理的安全性の作り方!基本は「4つの因子」にあり

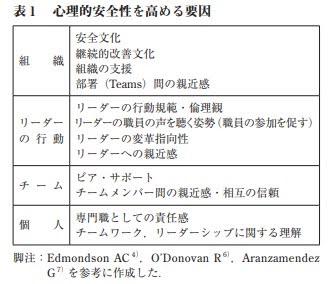

エドモンドソン教授によれば、心理的安全性が下がる因子は4つあります。

職場内の信頼感やコミュニケーション機能が低下し、最終的には企業の生産性や成長にも悪影響を及ぼすため、以下のような因子がある場合には、すぐに改善しましょう。

「無知(IGNORANT)」だと思われる不安

職場で質問したり、自分が理解できていないことを認めたりする際、自分が無知だと思われるのではないかという不安を感じることがあります。

この不安があると、従業員はわからないことをそのままにしてしまい、結果的に情報不足からミスや非効率が生まれるのです。

とくに中小企業では、全員のスキルを最大限に活用しなければリソース不足を補うことが難しいため、無知を隠そうとすることでチーム全体の学習機会を奪ってしまいます。

わからないことを積極的に質問し、失敗から学ぶ姿勢をチーム全体で共有することで、「無知」を恐れずに情報交換できる心理的安全性を築けます。

「無能(INCOMPETENT)」だと思われる不安

職場で新しいアイデアを提案したり、意見を述べたりする際、自分が能力不足だと思われるのではないかという不安を感じることがあります。

業務経験が浅い、もしくは過去に意見を強く否定された経験がある従業員がこの不安を感じやすいと言えます。

この不安が表れることで、チャレンジやイノベーションの機会が失われるため、経営者やリーダーは挑戦を称賛する文化を育てなければなりません。

「邪魔(INTRUSIVE)」だと思われる不安

意見を述べたり他人の仕事に関与したりすることで、自分勝手や出しゃばりだと思われることへの恐れも心理的安全性を低下させる要因となります。

この不安があると、チーム内でのサポートやフィードバックが減り、連携不足が生じます。

経営者は率直なコミュニケーションを奨励する必要があるでしょう。

「ネガティブ(NEGATIVE)」だと思われる不安

自分の発言が批判的だと思われるのではという不安を持つ人は、問題点を指摘したり建設的な意見を述べたりすることでネガティブな印象を与えることを恐れます。

そうなると、問題が表面化せず、潜在的なリスクが生じます。

企業は、批判を恐れずに率直な意見を共有できる文化をつくることが重要です。

参考記事:職場での心理的安全性の作り方は?安心して働ける環境を実現する施策

あなたの職場は大丈夫?心理的安全性が低い職場の3つの特徴

心理的安全性が低い職場は、従業員が萎縮し、本来の力を発揮できません。ここでは、あなたの職場に当てはまっていないかを確認するための3つの特徴を挙げます。

失敗を恐れて誰も新しいことに挑戦しない

「失敗は許されない」という雰囲気が蔓延している職場では、従業員はリスクを避けるようになります。

新しいアイデアや改善案があっても、失敗する可能性を考えて発言をためらったり、前例踏襲に終始したりするのです。たとえ挑戦したとしても、失敗を責められるのではないかと不安を感じ、萎縮してしまいます。

心理的安全性の低い環境では、イノベーションは生まれず、組織全体の成長が停滞してしまうのです。

会議の発言者がいつも同じで意見交換がない

会議で発言するのは一部の決まったメンバーだけで、多くの人は黙って聞いているだけの状態は、心理的安全性が低い典型的な兆候です。

発言しない人は、「自分の意見は価値がないと思われているのではないか」「否定されるのではないか」といった不安を抱えています。

その結果、活発な議論が生まれず、表面的な話し合いに終始することで、多様な視点や創造的なアイデアが失われ、最善の意思決定がなされないリスクを高めてしまうのです。

メンバー間の情報共有不足により連携が取れていない

心理的安全性が低い職場では、従業員同士が情報を共有することに抵抗を感じます。自分の知識やスキルを独占しようとしたり、相手に弱みを見せたくないと考えたりするためです。

結果として、必要な情報が個々人の手元にとどまり、チーム全体で共有されません。これにより、業務の重複や手戻り、部門間の対立などが頻繁に発生し、業務効率が著しく低下します。

心理的安全性の向上で中小企業の生産性と定着率が上がる理由

中小企業において、心理的安全性を高めることは、組織の生産性や従業員の満足度、そして企業の成長に直結する重要な要素です。

心理的安全性を高めることで、以下のようなメリットを得られます。

活発な意見交換が行われることでイノベーションが起きやすくなる

心理的安全性がある職場では、従業員が失敗を恐れずに挑戦したり、新しいアイデアを自由に提案できます。

その結果、イノベーションが促進され、チーム全体の問題解決能力が向上するのです。

中小企業にとって、競合他社との差別化を図る上で重要な創造性を持つことで、事業の成長も期待できます。

職場の雰囲気が良くなり人材の定着率が高まる

従業員が安心して働ける職場では、仕事への満足度やエンゲージメントが高まり、離職率が低下します。

中小企業では、優秀な人材を確保し続けることが課題となりがちですが、心理的安全性の高い職場は人材の流出を防ぐことができ、安定につながります。

従業員一人ひとりの生産性向上につながる

心理的安全性の高い職場は、従業員同士が互いを尊重し、協力しやすくなります。

個々の強みを生かしながら、チームとしての目標達成に貢献できるため、生産性が向上します。

とくに中小企業では、限られたリソースの中で最大限の成果を出すために、チームワークが不可欠です。

心理的安全性を高める方法5選

心理的安全性を高めることにより、従業員が安心して意見を述べ、挑戦しやすい環境を整えることができます。

以下で、中小企業でもすぐに取り組める具体的な方法を紹介します。

1 on 1でのディスカッションの場を設ける

従業員が、リーダーやマネージャーと1対1で話し合う「1 on 1ミーティング」は、心理的安全性を高めるのに有効な手段とされています。

業務の進捗確認以外に、従業員の悩みや意見を共有する時間を確保することが重要です。

たとえば、ある中小企業では、毎週15分間ずつ1 on 1ミーティングを実施し、従業員が直面している課題や改善案を共有する仕組みを採用しました。

これにより、日頃気付きにくい小さな問題を早期発見できるようになり、そのつど解消することで、チーム全体のモチベーションアップにつながりました。

OKRを設定する

「OKR」とは「Objectives and Key Results(目標と主要な成果)」の略語です。組織や個人の目標を設定し、それを達成するための具体的な成果指標を定めるフレームワークのことを表します。

OKRは、GoogleやIntelなどの企業で採用され、トップとボトムからのアプローチによる高い目標達成を実現してきました。

OKRを設定することで、従業員は自分の役割や責任が明確化し、不安が軽減されます。

さらに、目標は個人だけでなくチームに共有されるため、お互いに協力しやすい体制が整います。

たとえば、ある中小企業では、毎月OKRを設定し達成度を定期的にチェックする仕組みを採用しました。

これにより、チーム全体が目標達成に向けて連携する習慣がつき、心理的安全性が向上したのです。

目標を達成できなかった場合に責めるのではなく、何がいけなかったのか、失敗から学ぶ姿勢を持つことで、挑戦しやすい環境をつくっています。

アサーティブ・コミュニケーションを意識する

「アサーティブ」は、日本語にすると「自己主張」と訳されることが多くありますが、「アサーティブ・コミュニケーション」は、自己主張しつつも相手の意見や感情を尊重するコミュニケーション手法です。

チームメンバーがアサーティブ・コミュニケーションを意識することで、意見を言う際に否定されるのではないかという不安を軽減できます。

具体的には「あなたの意見を聞かせて欲しい」と前向きな質問を取り入れる、否定的な意見を伝える場合でも具体的な改善策を提案するなどです。

リーダーが積極的にアサーティブな態度を示すことで、職場全体で安心して話しやすい雰囲気がつくられるでしょう。

ある中小企業ではアサーティブ・コミュニケーションの研修を全社を対象に実施しました。これにより、従業員同士の誤解や対立が減り、チームの連携が向上しました。

挑戦を歓迎し、失敗から学ぶ姿勢を示す

新しいことに挑戦する際、失敗はつきものです。しかし、失敗を恐れて何も行動しないようでは、組織の成長は止まってしまいます。

心理的安全性の高い職場では、従業員が失敗を恐れずに挑戦できる環境が整っています。失敗を個人的な過ちとして責めるのではなく、組織全体の学習機会として捉えることが重要です。

そのためには、まず「失敗は次の成功につながるための貴重なデータである」という共通認識をチーム全体で持つことが大切です。

新しいプロジェクトやタスクに取り組む際には、成功だけでなく失敗の可能性も考慮し、あらかじめリスクを共有しておくことで、失敗に対する不安を軽減できます。

万が一失敗が起きた場合でも、「なぜそうなったのか」「どうすれば次はうまくいくか」といった建設的な振り返りをチームでおこない、その学びを次の挑戦に活かす姿勢を示すことが、心理的安全性の高い土壌を育みます。

参考)J-Stage「地域組織における心理的安全性と共助活動の実行可能性に関する分析」 p.64

おかえし言葉で相手を受け止める

職場のコミュニケーションにおいて、相手の話をただ聞くだけでなく、「おかえし言葉」を使って相手の気持ちや意見を丁寧に受け止めることが、心理的安全性を高める上で非常に有効です。

おかえし言葉とは、「なるほど」「そうなんですね」といった相槌や、相手の言葉を繰り返す「オウム返し」など、相手が話した内容の理解を示す言葉です。

これにより、話し手は「自分の話がきちんと聞いてもらえている」という安心感を得られ、より安心して自分の意見を表明できるようになります。

たとえば、部下から新しいアイデアについて相談された際に、「その視点は面白いですね」「具体的にはどういうことですか?」といった言葉を返すことで、相手は自分の意見が受け入れられていると感じ、さらに詳細を話そうという気持ちになります。

心理的安全性の高さは、発言者が安心して話せる環境を作り出すだけでなく、多様な意見やアイデアを引き出し、より深い議論へとつなげる効果があるのです。日頃から意識して使うことで、信頼関係が構築され、チームのコミュニケーションが円滑になります。

参考)高齢・障害・求職者雇用支援機構「多様な人材を活かす心理的安全性の高い職場づくり」 p.16

心理的安全性を高める中小企業の取り組み事例

心理的安全性が低い職場では、従業員が萎縮し本来の能力を発揮できません。ここでは、心理的安全性を高めることに成功した中小企業の具体的な取り組み事例を3つ紹介します。

製造業における組織開発の取り組み事例

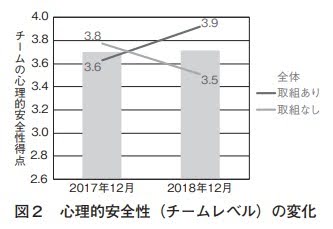

出典)J-Stage『組織の「心理的安全性』構築への道筋」 p.369

ある精密機器製造企業では、チームの自律性を高めるために組織開発の取り組みを実施しました。とくに注力したのは、チーム全員で週に一度、特定のテーマについて話し合う「ダイアログ(対話)」の実施です。

加えて、リーダーとメンバーが1対1で話す「ワン・オン・ワン」のミーティングも並行しておこないました。

取り組みは、6か月間にわたって実施されました。参加した6つのチームと、参加しなかった51のチームで効果を比較した結果、取り組みをおこなったチームでは心理的安全性が大幅に向上し、実施しなかったチームを上回る結果となったのです。

これは、メンバー間の対話の機会を増やし、継続することが心理的安全性を高める上で非常に効果的であることを示しています。

病院における改善改革の取り組み事例

出典)J-Stage「心理的安全性:群馬大学医学部附属病院の事例」p.376

ある病院では、安全性を最優先する体制を強化し、組織改革をおこなう一環として、心理的安全性を高める複数の取り組みが実施されました。

まず、病院長自らが全職員向けに改革のビジョンを明確に伝え、現場を巡回して直接意見交換の機会を設けました。これにより、職員はトップとの距離が縮まり、リーダーへの信頼感や親近感が醸成されたのです。

医師だけでなく看護師や技師など多様な職種の職員を管理職に登用することで、さまざまな意見が尊重される風土も築きました。

また、インシデント(事故やミスの予兆)報告の基準を明確にし、非難や懲罰を恐れずに報告できる文化を構築しました。

これらの取り組みにより、部門や職種間の壁を取り払い、率直な意見交換と情報共有を促し、組織全体の心理的安全性を高めることに成功しています。

小売業における心理的安全性向上の事例

小売業を中心とするグループ企業では、社員の不安を払拭し、誰もが安心して発言できる心理的安全性をつくるため、対話のルールを明確に定めています。

具体的には、「安全な場所宣言」から始め、「目的を設けない」「結論を求めない」といった対話の基盤となるルールを浸透させました。これにより、社員は立場や役職に関わらず、自由に意見を交わすことが可能となり、心理的安全性が確保されました。

また、同社は社員一人ひとりの自律性を促す「手挙げ文化」を醸成しており、新しいプロジェクトや研修への参加は、すべて社員の自主的な「手挙げ」によっておこなわれています。

職種変更やスタートアップとの共創を通じて、グループ内外で多様な知見や経験の融合機会を創出してきました。心理的安全性向上の取り組みは、社員の成長を支援するとともに、組織のイノベーションを促進し、企業文化を変革していると言えます。

参考)経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~実践事例集」

まとめ

心理的安全性を高めることは、従業員が安心して能力を発揮できる職場を築くためのカギとなります。

そのためには、無知、無能、邪魔、ネガティブといった4つの因子を取り除き、健全な職場環境をつくることが重要です。

中小企業が競争力を高め、持続的に成長するには、心理的安全性の向上が欠かせません。

従業員と経営層の距離が近い中小企業では、比較的簡単であり、逆に転ぶと大損害となる場合もあります。よりよい方向に進めるよう、できることからすぐに取り組みましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録