【2025年】育児・介護休業法改正ポイント!企業の対応をわかりやすく解説

2025年に、育児・介護休業法が改正され、企業に新たな対応が求められました。

この記事では、2025年4月と10月に施行される改正内容について、企業が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。改正の背景や具体的な変更点、企業が対応すべき事項を理解することで、従業員の満足度向上や優秀な人材の確保が期待できます。

記事を参考に自社の制度を見直し、従業員にとって働きやすい環境づくりに取り組んでいきましょう。

目次

2025年の育児・介護休業法改正とは?

2025年、従業員が仕事と育児・介護を両立しやすい社会を実現するために、育児・介護休業法が改正されました。背景にあるのは、少子高齢化による労働力不足です。

改正の全体像としては、育児や介護を行う従業員が柔軟な働き方を可能にする制度の導入や要件緩和、企業における両立支援の義務強化が挙げられます。

具体的には、2025年4月と10月の二段階に分けて施行され、育児休業の取得促進や子の看護休暇の拡充、介護離職防止のための雇用環境整備などです。

企業は、今回の改正を機に、従業員が安心して働ける環境を整備し、より一層の活躍を支援していくことが求められています。法改正の内容を正しく理解し、適切な対応を進めていきましょう。

【2025年4月施行】企業が知っておくべき育児・介護休業法改正ポイント

2025年4月には、育児・介護休業法の一部が改正されました。具体的には、以下のとおりです。

- 子の看護休暇の取得要件が拡大

- 残業免除の対象範囲が拡大

- 育児・介護のためのテレワーク導入が努力義務化

- 育児休業取得状況の公表義務が拡大

- 仕事と介護の両立支援

それぞれ見ていきましょう。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

子の看護休暇の取得要件が拡大|学校行事参加も対象に

これまで、子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの期間における、病気やけがによる事由のみでした。

2025年4月からは、対象となる子の範囲や取得事由が拡大します。

具体的には、対象は小学校3年生修了までに拡大され、取得事由は感染症に伴う学級閉鎖等や卒園式・入学式が追加されました。

また、労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満の除外規定が廃止されました。

これにより、体調を崩しやすい小学校低学年の子どもをサポートしやすくなるだけでなく、子どもの成長を見守りたいという従業員のニーズに応えられるようになります。

残業免除の対象範囲が拡大|小学校就学前の子を持つ従業員も対象に

これまで、残業免除の対象は3歳未満の子を持つ従業員のみでしたが、今回の改正により、小学校就学前の子を持つ従業員も対象となります。

これにより、未就学児を育てている従業員は、仕事と育児を両立しやすくなりました。

企業は、従業員の請求に基づき、残業を免除する措置を講じなければなりません。

育児・介護のためのテレワーク導入が努力義務化

育児や介護と仕事の両立を支援する手段として、テレワークの導入が企業の努力義務となりました。

具体的な対象は、3歳未満の子を育てる従業員と、要介護状態の対象家族を介護する従業員です。

企業は、テレワーク制度の導入を検討し、従業員のニーズに合わせた働き方を支援していくことが重要です。

育児休業取得状況の公表義務が拡大|300人超企業も対象に

これまで、育児休業取得状況の公表義務は、従業員1000人超の企業に課されていましたが、今回の改正により、常時雇用する従業員が300人を超える企業も対象となりました。

企業の育児支援に対する姿勢を可視化することで、育児休業のさらなる取得促進が期待されます。

仕事と介護の両立支援|個別周知・意向確認が義務化

介護に直面した従業員に対して、介護休業や介護休暇などの制度に関する情報提供と、働き方に関する意向確認を個別に行うことが、企業の義務となります。

具体的な周知事項は以下のとおりです。

- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(人事部など)

- 介護休業給付金に関すること

また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供も義務化されました。情報提供は、以下のいずれかの期間で行う必要があります。

- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)

- 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

従業員一人ひとりの状況に合わせた支援を行うことで、離職を防ぎ、安心して働き続けられる環境を提供することが重要です。

【2025年10月施行】企業が知っておくべき育児・介護休業法改正ポイント

2025年10月には、更なる育児・介護休業法の改正が施行され、企業はより一層、従業員の育児と仕事の両立を支援する体制を整える必要が出てきます。

とくに、育児期の従業員に対する柔軟な働き方の提供と、個別の意向を尊重した働き方の実現が求められます。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

育児期の柔軟な働き方の措置導入が義務化

2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、企業は柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられました。

具体的には、以下5つの選択から2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度

※2と4は、原則時間単位で取得可とする必要がある

従業員は事業主が講じた措置のなかから、ひとつを選択して利用できます。なお、事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けなければなりません。

仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮の義務化

妊娠、出産、育児に関する従業員の意向を個別に聴取し、その意向を踏まえた働き方を実現するための配慮が、企業に義務付けられます。

意向聴取の時期と内容は以下のとおりです。

意向聴取の時期

- 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき

- 労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間

聴取内容

- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)

- 勤務地(就業の場所)

- 両立支援制度等の利用期間

- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

事業主は、従業員の意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

2025年育児・介護休業法改正で企業がすべき対応

2025年の育児・介護休業法改正によって、企業は様々な対応を求められます。

従業員が安心して育児や介護と仕事を両立できるよう、以下の点に留意し、具体的な対策を講じていきましょう。

- 就業規則の見直しと社内制度の整備

- 従業員への周知・育休取得の促進施策

- 男性育休の推進に向けた企業の準備

- 介護休暇制度の変更に伴う業務フローの見直し

それぞれ解説します。

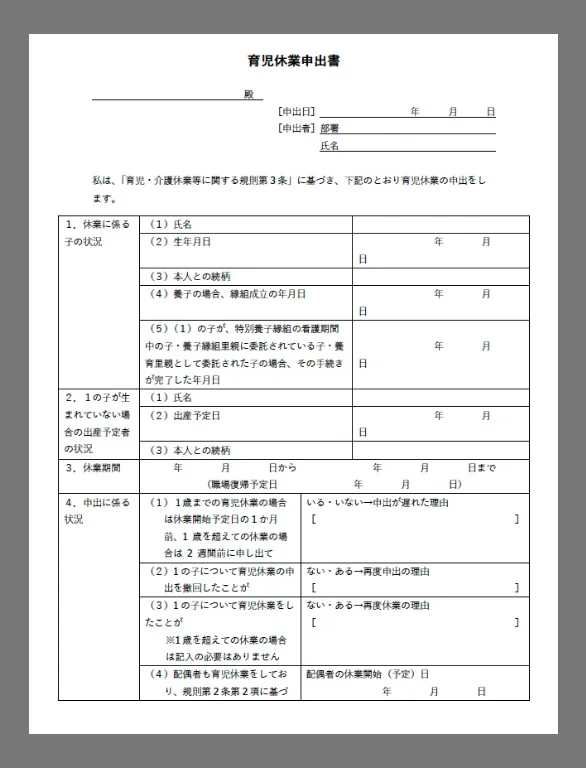

就業規則の見直しと社内制度の整備

今回の改正内容を反映させた就業規則の変更は必須です。また、従業員が利用しやすいように、関連する社内制度の見直しや整備も行いましょう。

改正点を明確にし、従業員が制度を理解しやすいように、わかりやすい説明を心がけることが重要です。

従業員への周知・育休取得の促進施策

改正内容や利用可能な制度について、従業員への丁寧な周知を行いましょう。

制度の利用をためらう従業員に対しては、個別の相談に乗るなど、利用を後押しする施策も有効です。上位役職者が日頃から有給を積極的に取得するなど、育児休業を取得しやすい雰囲気づくりも重要になります。

男性育休の推進に向けた企業の準備

男性従業員が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、取得を推奨する方針を明確にしましょう。管理職への研修や、育休取得者の体験談共有など、男性育休に対する理解を深める取り組みも効果的です。

介護休暇制度の変更に伴う業務フローの見直し

介護休暇制度の改正を踏まえ、申請手続きや運用プロセスを見直しましょう。従業員がスムーズに制度を利用できるよう、申請方法を簡素化したり、相談窓口を設置するなどの工夫も必要です。

また、通常業務の見直しも欠かせません。少人数の職場では、育児休業や介護休業の取得者が増えると業務が停滞するおそれがあります。

属人的な仕事を減らし、業務のマニュアル化やDX化を推進しましょう。

まとめ

2025年の育児・介護休業法改正は、企業にとって従業員のワークライフバランスを支援するうえで重要な転換期です。

企業は、就業規則の見直しや社内制度の整備、従業員への周知徹底、男性育休の推進、介護休暇制度の見直しといった対応を通じて、より働きやすい環境づくりを進めていく必要が出てきます。

今回の改正を機に、従業員一人ひとりの状況に合わせた柔軟な働き方を支援し、企業全体の生産性向上を目指しましょう。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録